Un grain de sable dans la machine

Publié le 8 février 2023En Normandie, le lait est le premier secteur de l’économie agricole de la région mais les revenus des producteurs sont souvent faibles. Leurs marges de manœuvre sont tellement restreintes qu’au moindre pépin, tout peut s’effondrer.

En face de l’Église de Soulles, petit village de la Manche d’à peine 500 habitants, un chemin s’élance entre deux rangées d’arbres. L’eau miroite au bout de l’allée, au pied d’un ancien manoir du XVème siècle. Un chemin bifurque à gauche et débouche sur plusieurs hangars abritant round-ballers, tracteurs et diverses machines. Les parents d’Alexandre Leviautre se sont installés ici en 2001 pour élever des vaches et produire du lait, à la suite de ses grands-parents. En 2013, le fils a a pris la relève. Aujourd’hui, il est en binôme avec son père mais il n’est plus question de lait.

Il y a quelques années, la famille a dû faire face à une hécatombe. « La première vache morte, ça ne nous a pas inquiétés, annonce Alexandre Leviautre, 33 ans. Ce sont des choses qui arrivent. » Le problème, c’est que l’histoire ne s’est pas arrêtée là. À partir de 2015, c’est la dégringolade. Les vaches tombent malades en série. Le troupeau diminue et le moral des agriculteurs avec. Les animaux souffrent de tout un tas de symptômes. Une blessure superficielle engendre de lourds dégâts de santé : « Une simple boiterie débouchait sur une patte pourrie. Elles n’avaient plus aucune immunité, se souvient Alexandre Leviautre. Je partais le soir et quand je revenais le matin, je trouvais parfois un animal mort étalé au sol. On n’a pas voulu être éleveur pour voir ses vaches crever ! » Plusieurs fois un vétérinaire tente de comprendre. En vain. « On ne sait pas et on ne sera jamais. On ne savait pas contre quoi se battre », poursuit l’ancien éleveur. Au total, 94 vaches sur 130 sont mortes, soit plus de 70 % de leur troupeau.

«Au moindre grain de sable, tout explose»

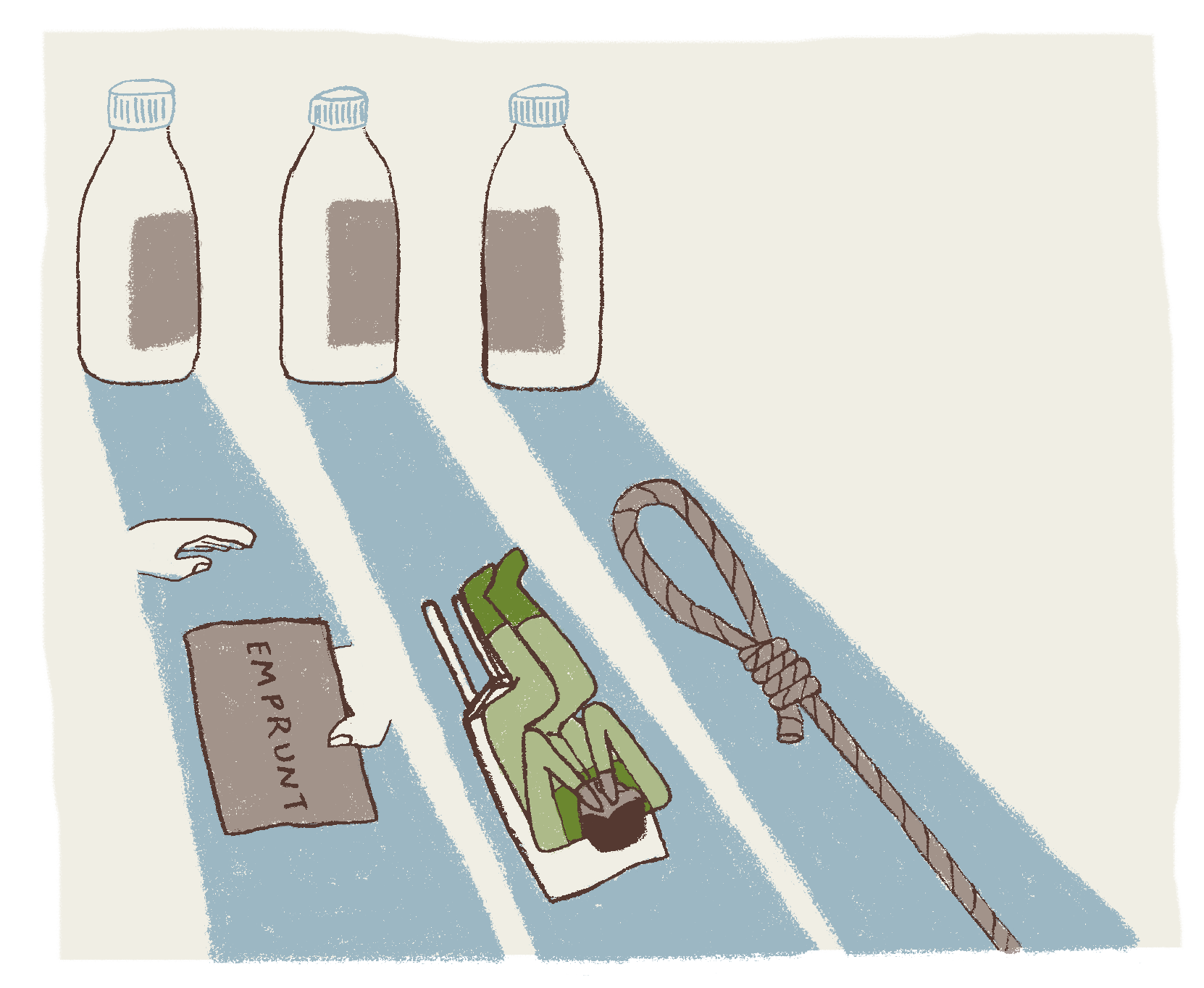

La production de lait chute et le chiffre d’affaire de la famille dégringole de 50%. «En terme de revenus, c’est devenu compliqué, surtout quand on sait ce qu’on doit à la banque», soupire Alexandre Leviautre. En 2013, l’exploitation conventionnelle a robotisé la traite des vaches et a dû souscrire un emprunt de 240 000 euros. L’étude économique faite à cette époque préconisait de traire au moins 130 vaches pour pouvoir rembourser. «Quand on descend à 80 vaches, ce qui reste dans la poche, après avoir payé les charges, c’est du négatif et les huissiers qui passent. C’est dur psychologiquement», lâche Alexandre.

Comme la majorité des agriculteurs aujourd’hui, Alexandre s’est endetté sur une quinzaine d’années pour pouvoir se lancer. Une situation qui ne permet aucun pas de côté. C’est un constat que fait également Raphaël Ghewy. Cet ancien agriculteur laitier habite en périphérie de Vire dans un lotissement résidentiel. Il a vendu son exploitation lorsqu’il s’est rendu compte, bien qu’étant au «top» de sa production, qu’au moindre pépin, tout pouvait s’effondrer: «Je n’avais aucune marge de manœuvre. Les prêts, c’est tout le temps. Pourtant le prix du lait ne suit pas.»

Selon lui, les nécessités d’investir et les obligations de se mettre aux normes produisent des situations où les agriculteurs sont dans l’impasse. «Quand tout va bien dans une ferme laitière c’est déjà pas facile. On a toujours le nez dans le guidon, avec 70 heures par semaine. Au moindre grain de sable, tout explose.» Rapidement, il y a un effet boule de neige et les problèmes s’accumulent: «Comment on fait quand il y a un tas de factures qui s’entassent au coin de la table et qu’en même temps, on doit produire toujours plus?»

Le bio également touché

Les producteurs en agriculture biologique n’échappent pas non plus aux difficultés. Pierre Osmont a repris la ferme de ses parents en 2015, après quelques années en tant que journaliste sportif, spécialisé dans le vélo. Lorsqu’il se lance, il calcule: «Mes parents gagnaient quatre euros de l’heure, souligne-t-il. Quand en plus on paye un salarié 15 euros de l’heure, on perd tout simplement de l’argent.» Pierre Osmont a converti la ferme de ses parents au bio, en production de lait et en viande. Une transition qui a nécessité des investissements, des travaux. Les premières années, les finances suivent. Jusqu’à fin 2019. «Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer avec un compte bancaire à moins 20 000 euros», déclare l’éleveur.

Le confinement est arrivé et les consommateurs se sont beaucoup tournés vers la vente directe et le local. Une aubaine, de courte durée pour Christophe Osmont, car au sortir du confinement, les ventes sont reparties à la baisse. Aujourd’hui, la hausse du prix de l’énergie est aussi un obstacle, puisqu’il faut alimenter la salle de traite en électricité et consommer du pétrole pour la production de céréales, qui serviront ensuite à nourrir les vaches. «Là, j’ai perdu 15 000 par mois pendant 6 mois, avance-t-il. Ce n’est pas facile psychologiquement de se demander comment on va faire pour payer nos charges.»

Un manque d’indépendance

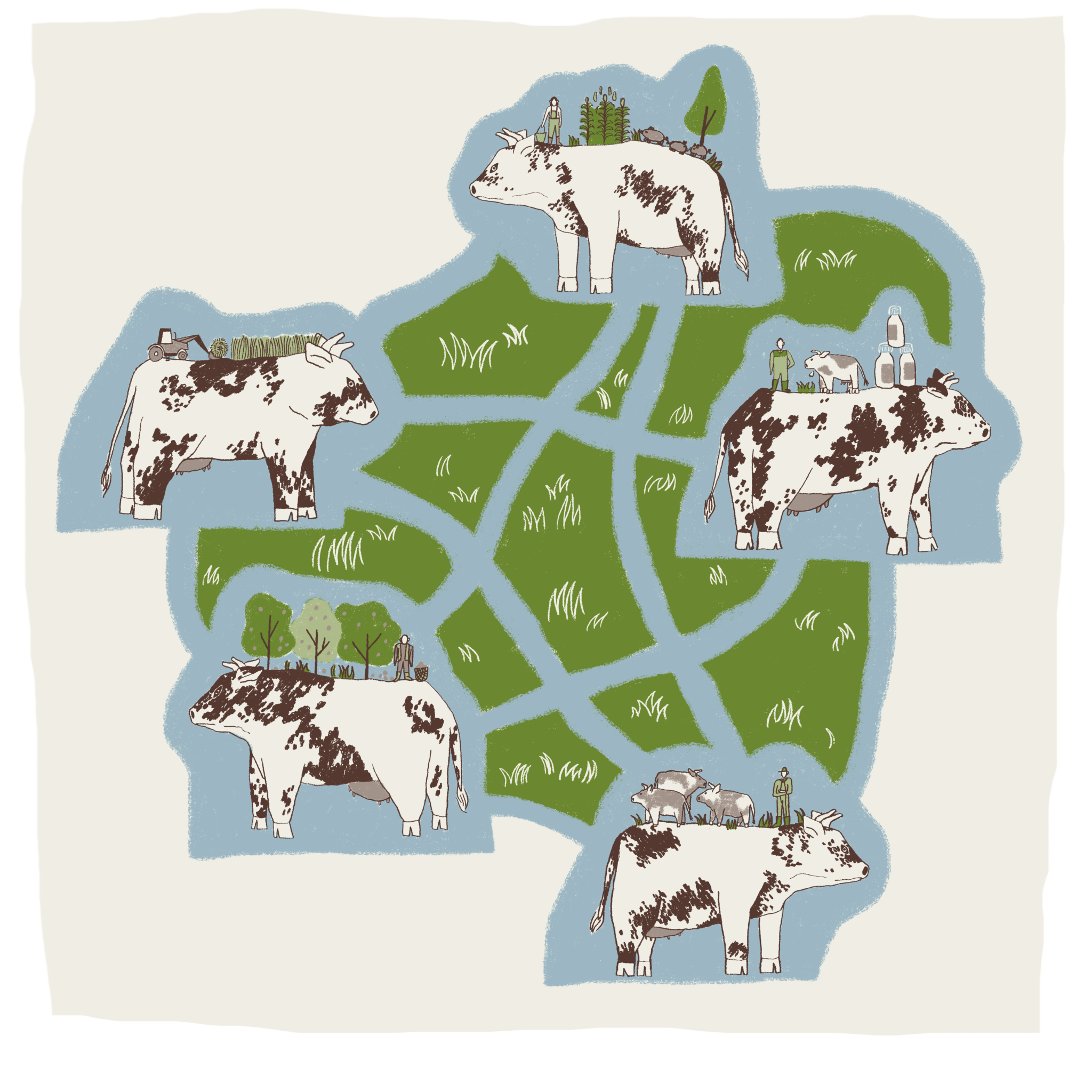

En Normandie, dans la filière du lait, il y a une douzaine d’entreprises de collecte reparties sur 48 sites. Lactalis, entreprise à capitaux privés de taille internationale, est le groupe qui collecte le plus de lait dans la région (33% de la production). Vient ensuite un groupe national, Agrial-Eurial, qui récolte 28 % de la production de lait normand. Dans un métier où le droit à l’erreur semble être proscrit depuis un bon nombre d’années, d’après Raphaël Ghewy les agriculteurs ne décident jamais, dès lors qu’ils travaillent avec un industriel. « Il y a un contrat d’exclusivité et on est dépendant. Le lait, une fois qu’on l’a produit, il faut qu’il parte, on ne peut pas le stocker car la traite c’est deux fois par jour. Alors on a encore moins la capacité à négocier à cause de l’urgence », explique-t-il.

Ce manque d’indépendance est un constat partagé par Annie Pasquier, bénévole au sein de Solidarité Paysans, dans la Manche, une association d’entraide vouée à accompagner et aider les agriculteurs en difficulté. «C’est devenu presque impossible de changer de laiterie. Aujourd’hui, avec les contrats d’exclusivité, les agriculteurs ne sont plus libres. La laiterie fait son prix, il n’y a plus de négociation possible», explique la bénévole.

Pour Raphaël Ghewy, la structure du monde agricole s’inscrit dans une continuité historique. Après la seconde guerre mondiale, il a fallu reconstruire le pays. La France a bénéficié du plan Marshall pour repartir. «Ça a marché, on a produit plus, on a eu à manger. Sauf que ça a continué. Aujourd’hui il faut produire toujours plus. Tout ça, c’est un business et derrière, les agriculteurs ne sont toujours pas bien rémunérés», souligne-t-il. Les financements du plan Marshall ont permis à la France de se moderniser, en échange de plus de libéralisme, de libre-échange et de productivité. La France se dirige vers une augmentation des rendements. Le nombre de tracteurs explose: on passe d’environ 100 000 à plus d’un million de tracteurs en 20 ans (lire là). Il faut de l’espace pour ces machines: les haies sont arrachées, les champs agrandis. On parle alors de remembrement agricole: entre 1945 et 1985, 835 000 kilomètres de talus et de haies disparaissent.

«À quoi ça sert de travailler ?»

Plus récemment, la volonté politique de rendement plus conséquent a été confirmée en 2015, par la suppression des quotas laitiers par la commission européenne, dans le but clair de favoriser la compétitivité. Les quotas avaient été mis en place en 1986 lors d’une crise du lait liée à la surproduction. Ainsi, les agriculteurs ne dépassaient pas une certaine production, pour réguler le marché. «Après 2015, beaucoup ont agrandi leurs exploitations. Or la production de lait s’inscrit sur un marché de l’offre et de la demande. Quand il y a une surproduction, par rapport à la demande, les prix s’effondrent», explique Annie Pasquier. Voyant désormais de nombreux laitiers abandonner le métier, la retraitée se questionne: «À quoi ça sert de travailler, quand tu vois que pour produire 1 million de litres de lait, en grossissant l’exploitation, il n’y a toujours pas de revenus?».

Les agriculteurs sont davantage exposés à la pauvreté que le reste de la population: 18% des membres des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté, avec 13 000 euros par ans pour une personne. Plus globalement, le revenu disponible moyen annuel des ménages agricole est de 52 400 euros en 2018, mais seulement un tiers de ces revenus provient d’une activité agricole. Souvent, les familles d’agriculteurs trouvent des compléments de rentrée d’argent. Ce complément d’un secteur extérieur est par ailleurs rare dans le secteur du lait, car le temps consacré aux bêtes est particulièrement élevé. Ainsi, le revenu total y est plus faible (lire ici).

Sur une brique de lait de 1L à 93 centimes d’euros (tout lait confondu, bio et conventionnel), c’est 0,46 centimes qui revient dans la poche des producteurs en moyenne en France (source). On observe une augmentation du prix du lait ces derniers mois (lire ici). «Le prix du lait a un peu augmenté ces derniers mois, détaille Annie Pasquier. Mais finalement, les charges à payer pour les agriculteurs sont toujours là, voire augmentent. Au final, ce qui reste dans la poche n’est pas tellement plus élevé.»

Comprendre la souffrance, créer des réseaux de soutien

Publié le 15 février 2023Les agriculteurs se suicident beaucoup plus que le reste de la population française. Face à ce constat, des associations s’organisent pour décrypter les sources de cette souffrance, apporter du soutien psychologique et mettre en place des accompagnements.

Le vent est si faible qu’on n’entend même pas les cliquetis des cordes et des mousquetons contre les mâts des bateaux de plaisance. Seuls les cris des mouettes viennent perturber le silence de ce lundi matin. L’hiver approche mais l’air est encore doux. Un retraité nettoie son petit navire, dans un désert de coquilles flottantes. Ce petit port de Ouistreham marque la séparation entre cette ville de 9300 habitants et la campagne. D’un côté, une haie dissimule l’estuaire de l’Orne, où l’on entend par moment le claquement des fusils des chasseurs, et de l’autre côté, les magasins maritimes puis des rangées de maisons.

On est bien loin du champ de vaches et de la salle de traite. Pourtant, quelque chose ici relie le monde de la mer et le monde agricole: c’est un voilier à la coque bleue marine amarré au ponton B, sur lequel on peut lire «Le Saga», suivi du slogan «Du paysan à l’océan». Ce bateau permet à des agriculteurs en difficulté de prendre un bol d’air en mer , de se changer les idées à bord, aux côtés de Florentine Leloup, à l’origine de l’association.

Pour la jeune femme, le bateau c’est d’abord une histoire de famille: «Mon grand-père a construit ce bateau dans les années 80. Avant la fin du chantier, il y a eu un accident. Le système de remorquage à lâché et il a été paralysé», raconte-t-elle. Quarante ans plus tard, elle a récupéré le bateau, monté une association et voilà qu’en juillet 2020, il était à nouveau sur l’eau. Pour Florentine, il fallait un projet qui ait du sens avec un accès à bord pour les personnes en fauteuil. «Alors on a recherché des sponsors, pour financer les travaux. C’est Fair France qui a répondu à notre appel, une marque de lait équitable, détenue par les producteurs.»

Là, Florentine comprend le lien primordial entre la terre et la mer: si la terre est polluée, la mer le sera également. Selon elle, un des grands problèmes écologiques majeurs aujourd’hui, c’est la désoxygénation des océans. La vie disparaît où il y a un manque de CO2. «Cela est notamment produit par l’arrivée massive d’intrants dans l’océan qui peuvent venir de l’agriculture, explique la navigatrice. Les agriculteurs détiennent le pouvoir d’y remédier. Mais on ne peut pas demander à ceux qui ont la tête sous l’eau de faire des efforts et de sauver l’océan»

Une souffrance ancienne et des causes multiples

Pour Florentine, la solution, c’est d’abord de venir en aide aux agriculteurs qui souffrent. Les sorties en mer à bord du Saga sont donc à destination des agriculteurs en difficulté. «Le bateau, c’est un huis clos quand on est en mer, ça peut faire du bien. C’est aussi un moyen de rompre avec l’isolement dont peuvent souffrir les agriculteurs.»

Ce mal-être qui traverse cette profession n’est malgré tout pas nouveau. Selon le sociologue Nicolas Deffontaines, le taux de suicide chez les agriculteurs est particulièrement élevé depuis la fin de la seconde Guerre mondiale. Et les agriculteurs se suicident bien plus que le reste de la population. En 2021, la MSA (Mutualité sociale agricole) produisait une étude comparative portant sur les suicides chez les assurés agricoles et chez les assurés de l’ensemble des régimes de protection sociale. Selon ce rapport, «les consommants du régime agricole de 15 à 64 ans ont un risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2 % à celui des assurés tous régimes».

D’après Nicolas Deffontaines les raisons de la souffrance ne sont pas uniquement d’ordre économique. «Les raisons sont variées, complète Annie Pasquier, de Solidarité Paysans. Il y a les difficultés techniques, l’endettement, l’isolement, les problèmes familiaux, la santé… Quand un agriculteur ne peut plus monter sur son tracteur, cela peut faire de lourds dégâts.» La détresse peut aussi venir d’aléas imprévisibles, notamment liés au réchauffement climatique: «Cette année par exemple, des gens ont subi la sécheresse», rapporte la bénévole. Alors, la production baisse et le salaire ne suit pas toujours.

«Parler d’argent, c’est comme parler de la mort, chez les agriculteurs, on n’en parle pas»

Alexandre Leviautre pousse la porte du bureau qui donne sur le hangar principal de sa ferme éclairé par la lumière blafarde des néons. À peine assis, alors que le café se prépare, l’agriculteur annonce: «Parler d’argent, c’est comme parler de la mort, chez les agriculteurs, on n’en parle pas». Alors, quand financièrement ça ne va pas, on n’en parle pas non plus et la loi du silence semble prévaloir. «Il y a la peur de passer pour un bon à rien auprès des autres agriculteurs et la pression du coup d’œil extérieur. On a peur des échecs personnels alors qu’on y est parfois pour rien, explique-t-il. Nous, quand on a commencé à parler, on s’est rendu compte que d’autres avaient aussi des soucis!»

«C’est sûr que la pression du monde agricole existe et certains ont honte de leur situation», complète Pierre Aubril, porte parole de la Confédération Paysanne dans la Manche et producteur laitier bio à la retraite. C’est son fils qui a aujourd’hui repris sa ferme. Elle se situe en bordure d’une départementale un peu sinueuse, à une vingtaines de minutes de Valognes (Manche). Par endroit la route est surélevée, comme pour passer au dessus d’un cours d’eau. Tout autour, les marres et les ruisseaux foisonnent. Des roseaux sortent des fossés gorgés d’eau. Un panneau, sur le bord de la D15 indique «Marais du Barbut». Pierre Aubril poursuit: «Il y a plusieurs années, on déposait les bidons sur le bord de la route pour le collecteur. Plus on avait de bidons, plus on pouvait être fier, c’est qu’on avait un beau cheptel. Certains mettaient des bidons à moitié plein pour avoir plus de bidons sur le bord de la route…» Pour l’ancien laitier, la pression interne au métier est davantage présente quand on ne rentre pas dans les rangs de la productivité: «On a reçu une éducation de nos parents qui ont cru en un modèle. Ce modèle, c’est produire plus, avoir le plus gros tracteur. Quand on n’est pas dans le moule, il faut de la force de caractère pour tenir et exister.»

Délier la parole

Si la honte prend souvent les devants, cela n’aide pas à trouver des solutions, être aidé. «Souvent les agriculteurs font appel à nous trop tard, regrette Annie Pasquier. Ils pensent qu’ils vont réussir à s’en sortir tout seul. Il y a une certaine fierté peut-être.» Quand un agriculteur se tourne vers l’association, une grande partie de la mission est l’écoute. Deux bénévoles vont à la rencontre de la personne qui demande de l’aide, chez elle. «Ce sont le plus souvent d’anciens agriculteurs, alors on parle le même langage, ça aide», détaille la retraitée. Ensuite, un accompagnement est proposé. «Au final, c’est toujours à l’agriculteur concerné de décider», précise Annie Pasquier.

Que ce soit se tourner vers une association ou monter sur un bateau pour prendre l’air: des réseaux existent pour sortir de l’isolement, parler de sa détresse. «À bord d’un bateau, on est coupé du reste du monde et il peut se passer de belles choses humainement. Le lien fait du bien», déclare Florentine Leloup, de l’association Saga. Quand on a la tête dans le guidon, on n’a pas le temps de se parler.» Alors prendre la mer c’est un moyen de délier la parole et peut-être de permettre à certains d’aller un peu mieux.

Réparer la machine cassée

Publié le 21 février 2023Quand le métier est trop dur, que la pression psychologique est trop forte, certains décident de quitter le métier, de se reconvertir. D’autres pensent de nouveaux systèmes pour insérer une dimension plus sociale dans l’agriculture, pour éviter que la souffrance s’installe.

Si trouver un équilibre dans le monde de la production du lait semble difficile, certains décident d’arrêter totalement la machine et de se reconvertir. C’est le cas d’Alexandre Leviautre, qui a perdu la majorité de son troupeau de vaches, mortes de maladie: «Quand on sait qu’on a plus de sorties d’argent que de rentrées, il faut prendre une décision.» Le 15 novembre 2021, il a appuyé sur le bouton stop du robot de traite et s’est séparé de ses vaches restantes. Soudain, le silence dans la ferme. Le ronronnement du robot a disparu. On n’entend plus la vache qui donne un coup de sabot contre le sol, celle qui souffle ou meugle, celle qui se frotte contre la barrière. «Ça a été une déception mais aussi un soulagement: la fin des emmerdes», poursuit le jeune agriculteur. Pour Catherine, la mère d’Alexandre, ce fut un choc: «Elle était amoureuse des vaches. Elle a fait un gros burn-out et a été hospitalisée deux fois. Elle n’a pas supporté qu’on arrête d’être éleveurs et ne s’en est jamais remise», confie son fils. Aujourd’hui, Alexandre Leviautre et son père se sont reconvertis dans les céréales. Ils font aussi de la prestation de main d’œuvre, dans les exploitations voisines, pour avoir un complément de revenus.

Raphaël Ghewy, lui, n’a pas seulement décidé d’arrêter le lait mais toute exploitation agricole. En 2008, il a vendu ses animaux et le matériel. «J’ai eu de la chance car j’ai vendu juste avant la crise de 2008», poursuit l’ancien laitier. Sa situation était trop instable et des frais étaient à prévoir, notamment des travaux dans sa salle de traite. «Je devais emprunter 800 000 euros, j’allais être endetté jusqu’à mes 75 ans», explique Raphaël Ghewy. Il a alors tracé un trait sur son exploitation agricole pour s’orienter vers un emploi d’agent mandataire dans une assurance.

La remise en cause d’une culture

Pour Pierre Aubril, travailler en tant que producteur laitier sans pour autant vivre de grandes galères a nécessité de remettre en cause toute une culture, inculquée depuis son brevet d’études professionnelles. Pour lui, cela veut dire reconnaître qu’il y a eu des échecs: «Les agriculteurs gagnent peu et sont endettés. Ils attendent la retraite en espérant récupérer du capital mais leurs exploitations ne valent plus rien car il n’y a pas de jeunes pour reprendre.» Malgré tout, Pierre Aubril confie avoir un espoir dans la jeunesse, «dans ceux qui essayent d’imaginer de nouveaux mondes».

«Les agriculteurs sont influencés par le prix du marché mais il ne permet pas la rémunération des producteurs», souligne Christophe Osmont, producteur bio de lait et de viande en périphérie de la ville de Coutances (Manche). Quand c’est le producteur qui peut fixer ses prix, notamment en faisant de la vente directe, du circuit court, ce n’est pas si simple non plus: «Psychologiquement, c’est dur quand on est paysan et qu’on ne gagne rien, de ne vendre ses produits qu’à des riches. De vendre ce que même nous, on ne pourrait pas acheter», souligne Christophe Osmont.

En avril prochain, il va arrêter sa production de lait pour faire uniquement de la viande: «J’ai moins d’emprunts alors je peux. Il y a 7 ans j’avais les pieds et poings liés et je ne pouvais pas arrêter. C’est pour ça qu’il y a beaucoup de suicides. En général quand un salarié est en burn-out, il est mis en arrêt par un médecin. Chez les agriculteurs, on se suicide pour arrêter.»

Inventer un autre modèle

«De quelle agriculture on veut?» C’est la question que souhaite se poser Pierre Aubril, pour qui il ne faut «jamais oublier qu’on travaille avec le vivant». Cela veut dire, «chercher un équilibre entre plante, animal et homme». Pour Christophe Osmont, la prise en compte de la biodiversité est effectivement nécessaire, tant qu’elle prend en compte le bien-être animal. Selon lui, il est également pertinent de remettre du social au cœur des revendications, c’est-à-dire des conditions de travail acceptables: «Je me suis rendu compte que très peu de gens s’intéressent à la valeur de leur travail et chiffrent combien ils devraient être payés», explique-t-il.

Pour mettre en application ses idées, le producteur s’investit au sein de Bio en Normandie, une branche locale de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB). En ce moment, il participe à la création du label Bio Français Équitable. «Ce label a pour but d’avancer davantage sur la biodiversité, sur la protection des haies, des mares… Il y aura surtout une dimension sociale forte, pour que les agriculteurs puissent être réellement rémunérés. On aura donc des critères pour obtenir le label», poursuit Christophe Osmont. Concrètement, il faudra répondre à un cahier des charges spécifique pour pouvoir bénéficier du label sur ses produits, avec des critères environnementaux (renouveler et accroître le patrimoine environnemental comme l’humus ou l’eau), des critères liés à l’économie équitable ou encore agir pour l’égalité.

Se regrouper, se fédérer

Pierre Aubril souhaite repenser le modèle de la vente directe, tel qu’il existe aujourd’hui. «C’est difficile d’être bon à la fois en production, en transformation et en vente. Souvent, cela signifie travailler 70 heures par semaine. On devrait avoir le droit au temps libre!» Alors, entre le choix d’aller vers les industriels et le court-circuit individuel, il imagine une autre issue, qui nécessite de se regrouper autour d’un projet, de rassembler différents savoirs-faire. «Il faut se poser des questions collectivement: se regrouper ça permet une répartition des tâches. Je pense qu’une des solutions, ce serait le circuit-court mais de manière collective. Il faut créer des systèmes autonomes à petite échelle», explique le paysan à la retraite. Au delà d’un Gaec (Groupement agricole d’exploitation en commun), où les associés se regroupent au sein d’une ferme pour travailler ensemble, Pierre Aubril essaye de penser une manière où entre les producteurs de différentes fermes, il pourrait y avoir plus de collaboration. C’est en s’inspirant de ce que sont les coopératives aujourd’hui que le retraité rêve au futur, en y intégrant une dimension plus locale et sociale, où les producteurs entre eux se connaissent et peuvent tisser des réseaux de solidarité.

Christophe Osmont dessine également des portes de sortie: il aimerait voir se créer un système de sécurité sociale de l’alimentation, sur le même modèle que la sécurité sociale. «Cela permettrait à chaque foyer d’accéder à des produits locaux de qualité.» Intéressé par l’économie et lecteur de Bernard Friot (sociologue et économiste communiste), il pense un système où dans chaque petite région, des associations de citoyens pourraient décider quels produits peuvent être financés par la sécurité sociale de l’alimentation. «C’est difficile dans un monde libéral de faire passer cette idée, car il faudrait un fond spécial», souligne-t-il.

Selon le producteur du Coutançais, se regrouper est aussi essentiel, mais cela nécessite d’avoir le temps et la possibilité. «Il faudrait que les agriculteurs soient payés pour faire des formations économiques et participer aux réunions». Pour lui, il est temps que les agriculteurs se réapproprient leur pouvoir de négociation en allant en réunions de coopératives par exemple. «Pour moi, faire en sorte qu’il n’y ait plus de produits inférieurs au coût de production est important. Cela nécessiterait de se fédérer, faire grève en même temps par exemple. On a un pouvoir de négociation car on a un pouvoir de nuisance.»

Face à l’impasse dans laquelle se situent actuellement bon nombre d’agriculteurs, qui débouche très souvent sur une souffrance non-dite, des pistes sont alors pensées, pour se tourner vers un monde agricole plus désirable où les producteurs sont davantage autonomes, indépendants, où ils peuvent vivre plutôt que survivre.

Noan Ecerly (texte), Jue Jadis (dessins)