Pendant l’hiver 2019, lors du Grand débat national, des cahiers ont été déposés sur les comptoirs des mairies et des stylos laissés à la disposition des habitants. Dans l’Orne et dans le Calvados, en trois mois, plusieurs centaines de voix ont été couchées sur le papier. Ces mots racontaient la vie chère, la fatigue, le mépris, l’urgence. Colère ou espoir griffonnés parfois à la va-vite, parfois avec soin. Et puis le silence. Pourtant, six ans plus tard, ces pages parlent encore.

« Ça suffit de nous prendre pour des sous-hommes corvéables à merci, payer des clopinettes. » L’écriture est rageuse, l’encre est verte. Dans une mairie du Calvados, un habitant vide son sac. C’était pendant l’hiver 2019, au cœur du Grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Après des mois de blocages sur les ronds-points et de tensions sociales inédites, l’exécutif promet d’écouter. Des cahiers de doléances sont déposés dans toutes les mairies, une plateforme en ligne est ouverte, des débats locaux sont organisés.

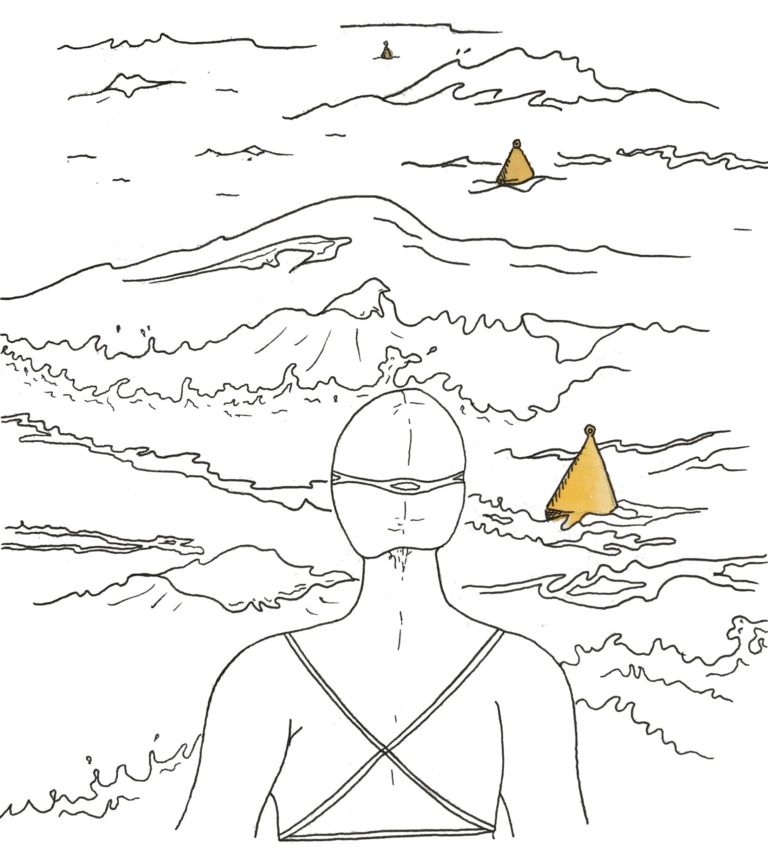

De janvier à mars, dans les campagnes ornaises et calvadosiennes, comme ailleurs, les citoyens se sont déplacés, ont pris le temps d’écrire ou de coller leur lettre tapuscrite pour témoigner de ce qu’ils vivaient. Dans des cahiers d’écoliers à petits ou grands carreaux, dans des carnets ornés d’un gilet jaune, dans des cahiers institutionnels ou bien sur une feuille volante, les habitants ont consigné leurs attentes, leur colère, leur souffrance et parfois même leurs espoirs.

Mais en avril, Notre-Dame brûle. L’allocution que devait donner Emmanuel Macron pour clôturer le Grand débat national est annulée. Et les cahiers, eux, sont restés là, rangés dans des cartons, oubliés dans les archives départementales. Pour beaucoup, le sentiment d’une promesse non tenue.

Jusqu’au 29 avril dernier. Grâce à la mobilisation de collectifs militants et d’élus, un arrêté est publié, officialisant leur ouverture au public. Mais dans le Calvados et dans l’Orne, certains n’ont pas attendu ce feu vert administratif. Conscients de l’enjeu autour de ces cahiers de doléances, ils ont demandé une dérogation pour y accéder. Pour les lire. Pour les faire parler.

« Arrêtez votre solidarité, on n’est pas des mendiants, ni ramasseurs de poubelles ; juste avoir ce qui doit être reconnu, la dignité d’avoir travailler et reconnu de notre travail ; pas nous donner la misère »

« Monsieur Macron, Pour un retraité ayant travaillé toute sa vie, ayant une retraite de 800 euros par mois. Celui-ci étant dépendant donc maison de retraite oblige. 2000 euros par mois, devinez qui paie la différence ? Les enfants que vous mettez dans la précarité. »

« Bonjour, Tout va mal, ce qu’il faudrait c’est changer de président de gouvernement pour une plus belle FRANCE et redonner le moral aux Français et aux Françaises. Pour moi dans mon cas personnel, revoir à la baisse le coût de la vie en général et les frais bancaires »

Extraits des cahiers de doléances consultés dans le cadre de cette enquête.

Entendre la parole des invisibles

« C’est quelque chose de se plonger dans les cahiers. C’est vraiment un moment très fort », exprime Anne, enseignante à la retraite avant de poursuivre : « On a été surpris, quelquefois bouleversés, quelquefois un peu affolés par autant de ressentis, autant de convergences dans les demandes qu’on voyait s’exprimer. La demande de justice sociale notamment. Le sentiment d’un manque de considération.On sentait une détresse. » Abasourdie par le « découragement des citoyens » et « la perte de confiance dans la politique et le fonctionnement démocratique », Anne, accompagnée par trois amis retraités, Jean-Jacques, Marie-Odile et Éric, veut « faire entendre la parole des invisibles ». L’idée d’ouvrir les cahiers de doléances naît alors en juin 2024, dans un contexte politique épineux, à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les quatre amis créent le collectif « Réveillez les doléances » et se rendent aux archives départementales du Calvados pour y découvrir les cahiers de doléances. Ils lisent, s’imprègnent, absorbent. L’objectif : organiser des lectures publiques dans les villages du département. Faire circuler cette parole, là où elle est née. « On n’a pas grand pouvoir, on n’est pas des politiques, on n’est pas des gens connus. Mais, en tant qu’êtres humains qui vivent dans la même société, on veut redonner un tout petit peu de valeur, de sens à ce que les gens ont écrit », souligne Anne.

« Dans ces témoignages, on sent des drames »

Affectée par le poids des maux, la voix tremblante, elle se remémore un témoignage qui l’a bouleversée : « C’était une dame handicapée à qui on avait retiré sa carte de stationnement. Ça lui posait des problèmes énormes. Dans sa doléance, elle disait : « J’espère cette fois-ci, monsieur le Président, que vous allez me répondre. Je compte sur vous. » Il y avait vraiment une attente exprimée qui m’a secouée. » Face à elle, Jean-Jacques, son compagnon, revient sur une autre contribution qui l’a ému. Celle d’un père qui détaillait tout : son salaire, son loyer, le peu qu’il lui restait à la fin du mois. « Il demandait comment il pouvait faire avec sa fille. Dans ces témoignages, on sent des drames », soutient Jean-Jacques.

« Pouvoir vivre décemment »

En 2019, la préoccupation majeure saute aux yeux : le pouvoir d’achat. On réclame le retour de l’impôt sur la fortune, l’augmentation des salaires, la baisse de la contribution sociale généralisée ou encore la réduction des taxes. Des revendications économiques, concrètes, ancrées dans le quotidien. « Il y a une misère. Une misère avec ce qu’elle fait au corps et aux têtes », résume Jean-Jacques. Anne le complète : « La question de la dignité, c’est important. Pouvoir vivre décemment, ce sont des choses qu’on a lues des dizaines de fois. Et puis, se faire entendre. Être considéré. »

Derrière les doléances, le malaise est plus diffus : l’impression que le lien est rompu entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Beaucoup expriment « un sentiment de coupure entre les élites et le peuple », rapporte Anne avant d’ajouter : « Et ça, je ne vois pas comment ça se serait soigné. » L’enseignante à la retraite se souvient de contributions où l’espoir vacille dès les premières lignes : « Certains commencent leur texte en disant « peut-être que ça ne servira à rien », « peut-être que ça ne sera jamais lu », ou « j’espère que ce n’est pas de la carabistouille ». Ce sont des expressions qui nous ont frappées. Parce qu’ils ont écrit quand même. »

« Profitons de l’ouverture de ces cahiers de doléances dans les mairies de France pour exprimer toutes nos utopies. Et d’abord l’utopie première d’éradiquer la misère et la pauvreté. Le mot “doléance” comme le mot « douleur” est issu au latin “dolere” qui signifie « souffrir”. Dans le septième pays le plus riche de la planète, il est inadmissible qu’un SDF puisse côtoyer un multi-milliardaire. Aucun argument ne peut justifier cette injustice criante ! Pour qu’advienne cette première utopie, il faut dans un premier temps, réclamer le retour de l’Impôt sur la fortune. »

« Pour en venir à des sujets plus terre à terre il me semble que l’augmentation des salaires serait une bonne chose en commençant par ceux qui gagnent le moins ainsi que l’indexation des retraites sur l’inflation. J’avoue que je ne suis pas compétent en matières financières mais quand les industries et les sociétés commerciales produisent des marges conséquentes il serait juste que ceux qui à la base en sont les artisans en retirent plus d’avantages, il faudrait accepter aussi que dans certains cas pour parvenir à une meilleure rémunération de ceux qui travaillent nous payons plus cher certains services ou certains produits. Ce sont ces sujets dont j’aimerais que les hommes politiques s’occupent publiquement. »

Extraits des cahiers de doléances consultés dans le cadre de cette enquête.

Le poids du silence

Six ans se sont écoulés depuis que les cahiers de doléances ont été ouverts dans les mairies. Dans l’Orne, c’est une autre figure qui monte au créneau : Laurent Beauvais, ancien président du conseil régional de Basse-Normandie, qui s’inquiète de la mise au placard de ces témoignages. « Je trouve que le président de la République et les différents gouvernements ont totalement ou presque ignoré ce qui a été consigné. Ce qui me préoccupe, c’est à quoi ils ont servi. Et six ans après, j’ai plutôt l’impression qu’ils n’ont servi à rien, parce qu’il n’y a pas de réponses qui me paraissent clairement apportées sur ces sujets », s’indigne celui qui a passé plusieurs journées à décortiquer les cahiers dans les archives de l’Orne.

Dans l’ombre, un autre travail s’opère. Des chercheurs s’attellent, patiemment, à comprendre ce que disent ces pages manuscrites. Étienne Walker, maître de conférences en géographie sociale à l’université de Caen, est de ceux-là. L’année dernière, il a co-encadré le stage d’Elsa Pachoud-Janody, étudiante à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), avec qui il a commencé à explorer les doléances de l’Orne, à les trier et à les thématiser.

« Si c’est juste un exutoire, s’il n’y a pas de conséquences, de débouchés concrets, je crois que ça alimente la crise de la représentation politique »

Depuis, il poursuit ce travail seul, cahier après cahier, transcription après transcription. 670 au total. Il relève des mots bruts et tente d’en extraire les lignes de force. Et en creux, il entend le poids du silence. « Aujourd’hui, la question, c’est qu’est-ce qu’on en fait ? C’est-à-dire que si c’est juste un exutoire, s’il n’y a pas de conséquences, de débouchés concrets, je crois que ça alimente la crise de la représentation politique », déplore le géographe. Il étaye son propos : « Dans ces cahiers, il y a beaucoup de revendications. Mais vous avez aussi des contestations très fortes. Vous avez aussi des doléances qui relèvent du témoignage. Quelquefois, ça remue. Rien que pour ça, on doit faire quelque chose de ce matériau. Et pas seulement scientifiquement. »

—

Je me souviens de ma doléance

Publié le 9 septembre 2025S’emparer des cahiers de doléances et redonner une voix à ceux qui ont pris leur plume pour confier leur colère et leurs idées : beaucoup l’admettent, le moment est venu. Laurent Beauvais le reconnaît : « Avec ce type d’actions, il faut mesurer les risques. On ne consulte pas innocemment comme ça les gens. » Mais qu’en pensent ceux qui ont écrit ? Que sont devenus ces citoyens qui, il y a six ans, ont glissé leurs mots dans ces cahiers ?

Grand-Format est allé à la rencontre de celles et ceux qui ont écrit dans ces cahiers de doléances. Michel, Françoise, Jean-Luc, Béatrice… Tous ont répondu à l’appel, à l’époque, croyant que leur voix compterait. Le goût amer, ils reviennent sur leurs doléances.

Michel et Françoise, un couple de retraités déçu par « la France d’aujourd’hui »

Dans leur appartement niché dans une petite ville du Calvados, Michel, ancien directeur d’usine aujourd’hui à la retraite, s’installe à la table de son salon. Autour de lui, une pile de documents. Des lettres envoyées au président de la République, aux députés, d’autres pour ses petits-enfants. Entre ces lignes, ses doléances. Lui, qui, motivé par sa femme, a envoyé ses plaintes comme ses idées à Emmanuel Macron, avant de les expédier au maire pendant le Grand débat national, attaque d’emblée : « Pour moi, ce qu’il s’est passé, c’est une opération de catharsis ! » La voix est ferme et la colère toujours présente. « J’avais le père d’un ami qui avait dit qu’il fallait faire parler les gens pour qu’ils lâchent l’affaire. On est en plein dedans », assène-t-il.

Les idées légèrement brouillées après six ans, il reprend sa lettre phrase après phrase. Le constat est sans appel : « Les problèmes que j’évoquais dans les cahiers de doléances, les problèmes de la France en général, je pense qu’ils ont empiré. » Derrière lui, sa femme, Françoise, confortablement assise sur le canapé, écoute. Ancienne institutrice de 78 ans, elle ne prétend pas maîtriser les rouages économiques. Mais elle écoute son mari dérouler ses analyses avec attention. « Je me rends compte qu’il n’y a pratiquement rien eu de fait d’essentiel. Le prélèvement à la source, ça a été fait, c’est une bonne chose. Mais ça ne change pas du tout le problème de la santé économique du pays et de son avenir », constate Michel. Aujourd’hui âgé de 87 ans, il prend du recul. Pour lui le problème général de son pays, c’est l’ignorance de l’économie. Ce retraité de l’industrie du bois s’offusque d’une France « qui ne produit pas assez et dépense trop ».

Ensemble, le couple revient sur le mouvement des Gilets jaunes. Tous deux en partageaient les revendications, même s’ils rejetaient la violence. Michel revient sur la question des voitures : « Les gens les plus pauvres, c’était ceux qui avaient des voitures qui marchaient au diesel. Et on leur dit qu’ils doivent acheter des voitures électriques. Ça coûte beaucoup plus cher. C’est insensé ! »

Jusqu’alors restée en retrait, Françoise prend la parole. Elle, qui avait glissé quelques lignes dans les doléances de son mari, déplore surtout une crise de la confiance : « Il y a presque une hostilité. Il n’y a plus de lien. Aujourd’hui en France, le lien social s’est vraiment dégradé. »

« Diminuer le train de vie de ces Messieurs qui nous dirigent et le redonner aux sans abris »

« Bravo aux Gilets Jaunes au début. Maintenant il va falloir discuter intelligemment ! Diminution des salaires des parlementaires. Il n’est pas normal en 2019 que les gens aillent aux restos du cœur. M. Macron, il faudrait penser aux retraites. Espérons que vous en tiendrez compte »

« Tous les privilèges qu’il faut abolir et qui coûtent des millions aux contribuables, les économies à faire se trouvent là. Le nombre de fonctionnaires diminuent et les dépenses publiques augmentent alors expliquez-moi pourquoi ?

Tous ces élus sont déconnectés en ce sens qu’ils n’ont plus la notion du coût de la vie. Il faudrait que notre Président fasse tomber ses œillères et écoute la voix du peuple qui gronde. Tout est a réformé et pas dans 2 ans, la tâche est lourde et il est temps de se mettre au travail, le vrai.

J’espère sincèrement que tous ces gilets jaunes pacifiques auront une réponse à leur attente. »

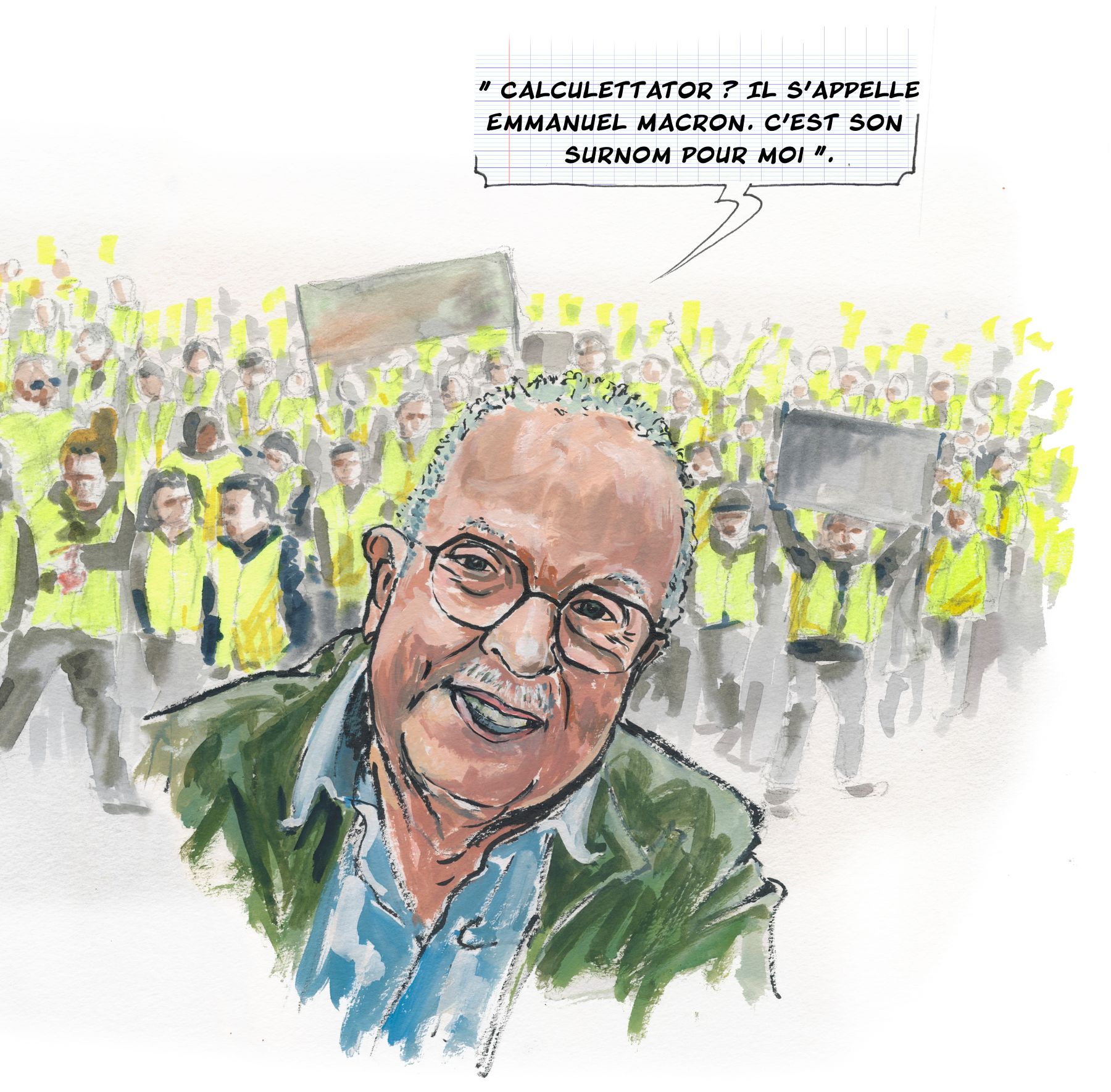

Jean-Luc, l’Ornais qui a la sensation d’avoir été pris « pour une pomme »

« En France, on a supprimé quelque chose de fondamental, c’est l’espoir. Les gens n’ont plus d’espoir », lâche Jean-Luc, entre deux gorgées d’Orangina, attablé dans un café d’Alençon. Entre ses mains, ce retraité de l’imprimerie également amateur de théâtre tient un résumé de ce qui l’ébranle depuis six ans. Un condensé de ses doléances et différentes lettres qu’il a envoyées aux députés, mis en scène à travers le récit d’une femme. En tête de page, un titre : « Calculettator ». D’un air amusé, il détaille ce nom : « Vous savez qui c’est pour moi Calculettator ? Il s’appelle Emmanuel Macron. C’est son surnom pour moi. Parce que pour lui, la France, c’est une calculatrice. Alors que c’est un pays avec des citoyens. »

« Quand je vois des gens qui ont un salaire, qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, ça m’emmerde. Ce n’est pas normal. »

Derrière l’humour, l’amertume transparait. Ce retraité de 68 ans regrette le manque d’écoute : « Les gouvernements ont oublié le peuple. La démocratie, c’est le peuple qui dit au Président ce qu’il doit faire. Ce n’est pas l’inverse. » À l’ouverture du Grand débat national, celui qui réside dans un petit village ornais avait pris soin de rédiger une lettre cachetée, qu’il avait déposée à la mairie. Lui qui n’a pas participé à la mobilisation des Gilets jaunes reconnait les avoir soutenus, parce qu’il partageait leurs revendications. Six ans plus tard, ses constats n’ont pas changé. « Quand on pense que les Gilets jaunes, ils ont démarré, si je me souviens bien, parce que le prix de l’essence était brutalement monté à 1,50 euros. On en est où aujourd’hui ? Quand on l’a à 1,60 euros, on est heureux. On est en pleine décrépitude en fait. Il ne s’est rien passé », s’indigne-t-il.

Le pouvoir d’achat, voilà ce qui l’inquiète toujours. « Quand je vois des gens qui ont un salaire, qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, ça m’emmerde. Ce n’est pas normal ! », proteste celui qui a commencé en tant qu’ouvrier avant de gravir les échelons. Alors, s’il devait reprendre la plume, que dirait-il ? Sa réponse laisse transparaître un goût amer : « Je dirais simplement que je me suis fait avoir, qu’on m’a pris pour une pomme. Je suis terriblement déçu. »

« Je suis citoyenne française, je suis une contribuable. Je ne suis pas un « gilet Jaune » mais je pourrais le porter un jour.

J’ai connu des hauts et des bas dans ma vie professionnelle. Ce pays m’a très bien formé mais je sais ce qu’il me prend, il ne me le rendra pas.

Je fais partie des payeurs et je ne perçois jamais les « cadeaux » (je les finance).

Je ne souhaite pas être sous perfusion : réclamer et percevoir des aides, des allocations.

Je veux pouvoir vivre de mon travail.

Or, je suis étranglée par toutes les formes de prélèvements et je ne reconnais plus l’utilité et le système de partage français. »

« Redonner la dignité « à la France d’en bas »

Redonner un pouvoir d’achat en augmentant les salaires et les retraites, diminuer la TVA pour les produits de grande nécessité, TVA sur les produits de luxe à augmenter. Donner la possibilité aux classes populaires de vivre décemment – Rétablir l’ISF »

Béatrice, la retraitée lassée d’être gouvernée par des personnes déconnectées

À plusieurs kilomètres de là, Béatrice, résidente d’une petite commune du Calvados abonde : « Avec les six ans de recul par rapport à cette période, on se demande à quoi elles ont servi, ces réunions. Parce que là, on n’a jamais été aussi mal au niveau du pouvoir d’achat, de la santé, de la sécurité. Je me dis qu’on est presque dans une apocalypse. »

« Les gens qui nous dirigent, ils sont en dehors de la réalité »

Autour d’un café, cette ancienne salariée de France Télécom n’a pas oublié les fins de mois difficiles, ni les comptes dans le rouge. « Quand les Gilets jaunes se battaient pour notre pouvoir d’achat, la reconnaissance au travail, ça me parlait. Parce que j’ai eu une fin de carrière très chaotique et très désespérante au niveau salaire », confie la mère de famille de 62 ans.

Retraitée depuis deux ans, Béatrice milite aujourd’hui pour le bien-être au travail, en s’inspirant de son histoire. Celle d’une femme qui s’est battue devant la justice pour faire reconnaître ses accidents du travail et qui a également été partie civile lors du procès dans l’affaire des suicides chez France Télécom.

En retraçant le fil de ses doléances, elle s’attarde sur un point qu’elle juge essentiel : la scission entre ceux qui gouvernent et les citoyens. « Les gens qui nous dirigent, tous les PDG d’entreprise et les ministres, ils sont en dehors de la réalité », remarque celle qui travaillait au service réclamation des professionnels chez Orange. Six ans plus tard, elle garde cette même animosité. « D’imaginer qu’à 50 ans, Emmanuel Macron va toucher une retraite de président payée par nos impôts alors qu’il fera peut-être partie d’une génération de centenaires… Je me dis basta, à un moment donné ! », lance, avec véhémence, celle qui avait espoir, en indiquant ses coordonnées, d’être contactée pour participer à des réunions. En appuyant son propos d’un coup de poing sur la table, elle conclut : « Mais il ne s’est rien passé ! »

« Je suis pour le retour de l’ISF par souci de justice sociale. Pour la non suppression des impôts locaux pour permettre aux communes de se développer. Je souhaite une réforme et amélioration de l’accès à la culture, l’accès aux services publics. Pour 1 accueil digne et solidaires des migrants. La justice sociale n’existe plus dans notre pays avec un banquier à la tête de son État. L’argent doit être distribué plus équitablement et non confisqué par les grands patrons et leurs actionnaires. »

« Dégager Macron et ses ministres !

Devenir un pays libre et neutre comme la Suisse. Plus de présidents, plus de ministres, que des députés. Et la France ainsi que les Français(es) se porteront mieux. »

Six ans après, les cahiers de doléances entrent en campagne

Publié le 16 septembre 2025La voix des habitants du Calvados, comme de l’Orne, va-t-elle enfin trouver écho ? Depuis le 29 avril dernier, les cahiers de doléances ont connu le sort qui leur avait été promis : celui d’être publics. Les archives s’ouvrent, comme une boîte noire longtemps scellée. Et derrière cette ouverture, un combat mené sans relâche : celui de Fabrice Dalongeville, maire d’Auger-Saint-Vincent, mais aussi celui de Marie Pochon, députée écologiste de la 3ème circonscription de la Drôme, qui a porté la proposition de résolution transpartisane visant à rendre publiques ces doléances. Arthur Delaporte, député socialiste de la 2ème circonscription du Calvados, y a apposé sa signature.

Janvier 2025, Juliette Toquet entame son stage au sein de la permanence parlementaire d’Arthur Delaporte. Très vite, une idée s’impose : plonger dans les 365 contributions déposées en 2019 par les habitants de la circonscription. À la main, patiemment, elle trie, analyse, classe. De ce travail minutieux émergent les grandes lignes des préoccupations locales.

Pour Arthur Delaporte, l’enjeu est clair : « On entend souvent une grande défiance à l’égard des élus. L’idée que les élus n’écoutent pas, ne sont pas à l’image des préoccupations populaires au sens large. Donc se plonger dans les cahiers de doléances, c’est donner une parole. C’est aussi respecter cette démarche de 2019. Respecter ceux qui avaient déposé leurs confidences, leurs écrits au président de la République en leur montrant, qu’au moins une fois, ils ont été lus. »

« En préambule, je tiens à dire que je ne crois en aucun cas à l’utilité de ces cahiers de doléances; le foisonnement des revendications et/ou des propositions, se contredisant les unes les autres, permettra au président de la République de poursuivre le programme de politique néolibérale qu’il déroule avec ses ministres depuis son élection. Néanmoins. le profite de cette opération nationale de grand enfumage pour exprimer quelques demandes générales ou plus locales. »

« MACRON REMET L’ISF QUI FAISAIT PARTI

DE L’ECOMOMIE FRANÇAISE, TU N’ECOUTE PAS

TON PEUPLE. POURRAIS TU VIVRE AVEC UNE

PENSION D’ INVALIDITE DE 650E/MOIS

DONNE NOUS LE RIC ON VEUT PARTICIPER POUR TOUT CHANGEMENT DE LA FRANCE

MACRON ARRETE TA DICTATURE ET DE DENIGRER LES FRANÇAIS, TON PEUPLE »

Extraits des cahiers de doléances. Les textes n’ont pas été corrigés.

« Pour les habitants, c’est d’abord le pouvoir d’achat et la santé. »

Pour le député de 33 ans, c’est plus qu’un simple exercice de mémoire : c’est un levier d’action. Il entame du porte-à-porte, organise des rencontres autour du documentaire « Les doléances ». Il pose des questions, cherche à comprendre ce qui a changé. « Aujourd’hui ce qu’on voit très souvent, et beaucoup plus que ce qui avait été déclaré en 2019, c’est la question de la santé, la question de l’accès aux soins et des déserts médicaux », observe Arthur Delaporte. Même s’il admet avoir abordé cette démarche « dans une logique post-dissolution plutôt que pré-présidentielle », il en tire une ligne politique claire. « Sur la question de la santé, par exemple, j’ai voté d’autant plus la question de la régulation des installations médicales, tout en sachant que ce n’est pas la solution ultime, mais en me disant qu’il y avait une demande très forte du territoire dans ce sens », illustre-t-il.

Derrière ce retour aux textes, il y a aussi la volonté de recentrer le débat sur les véritables inquiétudes des habitants : « Sur la question migratoire, on voit bien que ce n’est pas une préoccupation massive. Pour les habitants, c’est d’abord le pouvoir d’achat et la santé. »

Nourrir des programmes

Ce constat, Guillaume Sacriste le partage. Candidat malheureux aux dernières élections dans la 2ème circonscription de l’Orne, co-référent pour la région Normandie du parti Place publique, il s’est lui aussi plongé dans les archives départementales pour en exhumer les cahiers de doléances. « Ce qui m’a fasciné dans ces cahiers, c’est que la hiérarchisation des problèmes est complètement différente de celle de l’agenda politique et de l’espace public. Très peu de doléances font référence à l’insécurité et à l’immigration. C’est un épiphénomène », observe-t-il, encore étonné de la dissonance.

Pour lui, ces écrits bruts ont une portée politique singulière, presque inédite. « Les classes populaires prennent très peu la parole sur les questions politiques. Là, elles l’ont fait. Et dans ces cahiers, sont inscrites des revendications qui ne varient pas au gré des derniers faits divers. Aujourd’hui, la première revendication reste le pouvoir d’achat », assure celui qui est également maître de conférences en science politique à l’université Paris I.

Guillaume Sacriste ne s’en cache pas, derrière cette démarche, il compte bien nourrir le premier programme présidentiel de son parti. « Chez Place Publique, on co-construit le programme avec les adhérents. Mais la réalité, c’est que ce sont presque tous des personnes des classes moyennes supérieures. Donc dans le premier programme du parti, je travaillerai à ce qu’il y ait des mentions directes à ces cahiers de doléances », admet-il, lucide sur la portée encore limitée de son influence.

« Pour une véritable justice sociale, il faut revoir les conditions de redistribution des richesses. Il relève de l’indécence que dans notre pays les huit milliardaires qui monopolisent les organes d’information et de production possèdent un patrimoine équivalent à celui de 22 millions de nos concitoyens. Rétablir l’ISF participerait de cette mesure de justice fiscale. »

« A quand l’indexation des retraites sur l’inflation ? Nous les petites retraites vivont au jour le jour. Quand on a pas de retrait de CSG on nous donne quoi en compensation ? Il faut toujours compter, faire attention à notre porte-monnaie !

Les jours à venir ne vont pas être drôles ! »

Se montrer plus proche des habitants

Ailleurs encore, un collectif baptisé « La gauche du coin » s’affaire, lui aussi, à faire vivre la mémoire des cahiers de doléances. Installé dans la 5ᵉ circonscription du Calvados, ce groupe né en 2022, avant les législatives, a choisi de rouvrir ces pages oubliées pour bâtir un programme local. Philippe Chotteau, membre actif, l’annonce sans détour : « Pour les municipales de 2026, là où se monteront des équipes pour faire campagne, on va repartir de ces cahiers de doléances. »

Dans un café-librairie à l’atmosphère chaleureuse, à Douvres-la-Délivrande, Philippe Chotteau insiste : même si bon nombre des revendications exprimées sont d’envergure nationale, elles peuvent nourrir une action de terrain. « Quand c’est sur la fiscalité, on peut se poser la question. La suppression de la taxe d’habitation, l’augmentation de la taxe foncière, les difficultés de financement des communes, par exemple. Ou la démocratie : est-ce que le maire décide tout seul ? Est-ce qu’il écoute largement ? Sur toutes ces thématiques-là, on peut rebondir localement, je crois », détaille le retraité, entre deux gorgées de café.

« Nous, la gauche du coin, on va voir les cahiers de doléances du coin »

Sur la banquette en face, Véronique Sauvage hoche la tête avec conviction. Elle aussi fait partie du collectif. En creux, ce qui la meut, « c‘est la lutte contre l’extrême droite ». Et la volonté de restaurer une image plus ancrée, de la gauche. Instinctivement, elle résume la démarche : « Le message qu’on veut faire passer, c’est que nous, la gauche du coin, on va voir les cahiers de doléances du coin, pour comprendre ce que les gens pensaient à un moment donné. C’est un message d’écoute et de respect vis-à-vis des personnes qui ont exprimé par écrit leurs préoccupations et leurs propositions. »

Six ans après leur rédaction, ces fragments d’opinion citoyenne que l’on croyait tombés dans l’oubli trouvent, peu à peu, une oreille attentive.