Coups, morsures et excès de vitesse

Publié le 4 juin 2021Du banal conflit de voisinage aux délits les plus graves comme l’agression sexuelle : chaque jour dans les juridictions caennaises, des dizaines d’hommes et de femmes se présentent face aux juges pour répondre de leurs actes. À chaque histoire, sa part d’humanité. Plus ou moins sombre.

« Excusez-moi Monsieur, vous avez une idée d’à quelle heure je vais passer ? » Comme une dizaine d’autres personnes ce matin-là, le jeune homme de 22 ans, en jogging et vêtements amples colorés, a été convoqué à 8 h 30 pour cette audience à la mi-mai 2021. Il est déjà 10 h passées, dans les couloirs du tribunal judiciaire de Caen, et Abdel (les prénoms de chaque prévenu et victime ont été changés) s’impatiente. Cela fait déjà plus d’une heure que le tribunal examine en ce moment même une complexe affaire de diffamation.

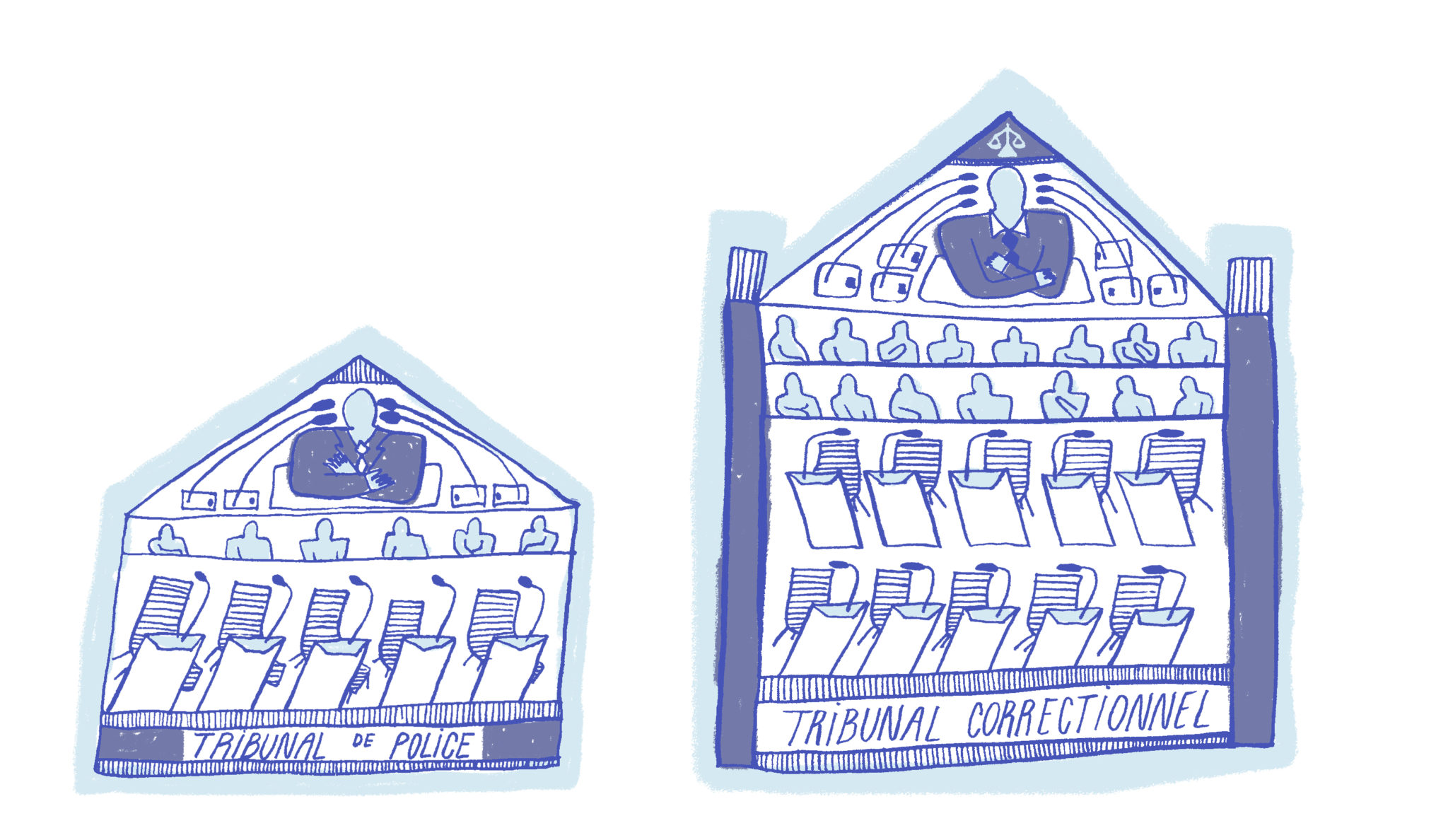

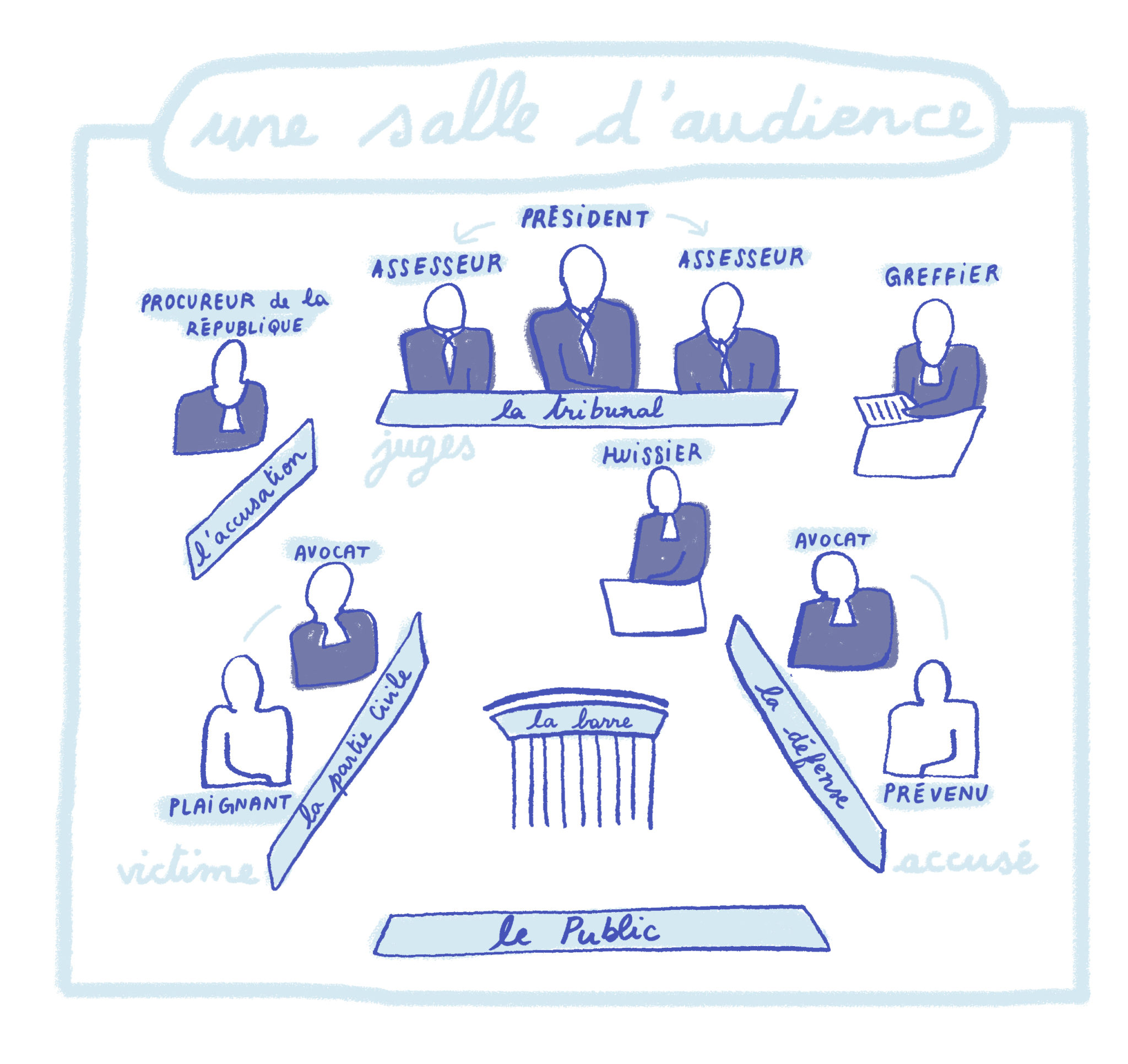

Les juges donnent toujours la priorité aux dossiers où les avocats sont présents. Lui n’en a pas. Pochette débordant de justificatifs en main, le Caennais va se défendre seul. Il doit s’expliquer sur son gros excès de vitesse, commis dans le Bocage normand, un an plus tôt. Le tribunal de police est fait pour ce genre d’infractions mineures. Cette juridiction est compétente pour juger les auteurs de contraventions et peut infliger jusqu’à 3 000 € d’amende. Lorsque les faits sont plus graves, on parle de délits, les mis en cause sont convoqués devant le tribunal correctionnel qui, lui, peut prononcer des peines de prison.

Ce tribunal-ci siège le plus souvent dans la salle d’audience 1, la plus grande du jeune palais de justice caennais, situé sur la presqu’île. Le tribunal de police occupe une salle voisine, au moins deux fois plus petite. La presse et ses correspondants locaux s’y rendent plus rarement. Les histoires qui s’y jouent sont moins retentissantes, moins « sexys » à vendre au lecteur.

Le dogue se jette sur la joggeuse

Aussi légères paraissent-elles au premier coup d’œil, ces affaires n’en sont pas moins douloureuses pour les protagonistes. Avant d’en dire davantage sur l’épopée judiciaire d’Abdel, retour sur l’audience du mois précédent, le 21 avril dernier. Ce jour-là, plusieurs affaires de violence légère (incapacité temporaire de travail – ITT – de moins de huit jours), dégradation de bien d’autrui, chasse sans permis… sont au programme, « audiencées » comme on dit.

Cheveux blonds, courts, une femme de 62 ans s’avance à la barre. Martine est poursuivie pour blessures involontaires. Une matinée de novembre 2019, dans une commune du sud de Caen, la prévenue a perdu le contrôle du dogue argentin, sans muselière, qu’elle tenait en laisse. L’animal d’au moins 45 kilos a bondi sur une joggeuse qui était de passage. Morsures aux deux bras, à la fesse gauche et au visage, au niveau de la lèvre supérieure… La victime a « hurlé de douleur », décrit la présidente, Cyrielle Ameline, dans son rapport des faits.

Le chien a finalement été maîtrisé, mais le mal était fait. Durant l’audience, l’avocat de la victime, assise sur un banc à quelques mètres de la barre, demande à ce que sa cliente soit autorisée à retirer brièvement son masque pour montrer l’état de ses lèvres. La marque de l’attaque est bien visible. « Madame est esthéticienne à domicile. La reprise a été très compliquée avec cette cicatrice qu’elle porte. »

Martine ne conteste pas les faits. La mise en cause explique avoir glissé lorsque le chien, qui appartient à sa fille, a tiré sur la laisse. « J’ai confiance en lui, c’est un chien bien dans sa tête. Il a suivi beaucoup de cours d’éducation canine », tente de mettre en avant la retraitée, née à Lisieux. Pourtant, tous les midis, la sexagénaire, qui habite en face d’une école maternelle, tâche maintenant de rentrer l’animal pour éviter les aboiements notamment, lors du passage des enfants sur le temps de cantine. « Les enfants font souvent « Wouf, wouf » devant lui, je leur dis de faire attention. Je suis assez prudente. »

Le port de la muselière en question

« Quelle conscience avez-vous de la dangerosité de ce chien ? », l’interroge le procureur de la République, Nicolas Dejoue, en rappelant les « alertes » passées : il avait mordu la manche d’un homme et surtout le doigt d’un enfant. « Si la muselière avait été obligatoire, vous seriez devant le tribunal correctionnel. » Le magistrat ajoute : « Moi, je représente la société qui n’a pas envie d’avoir des chiens dangereux qui se baladent. Entendre qu’aujourd’hui, il est toujours promené sans muselière, questionne l’état d’esprit. »

« Le maire de la commune avait pris un arrêté pour qu’elle ne l’ait plus chez elle », enchaîne Sophie, la victime, appelée à s’exprimer. Cette quadragénaire, dont le dossier avait d’abord fait l’objet d’un classement sans suite, reste marquée par cette scène et la réaction de la retraitée ce jour-là. « Elle m’a demandé si le chien m’avait fait mal. La question à ne pas poser. Le chien montait en puissance, je commençais à ne plus faire le poids. J’ai cru qu’il m’avait touché une artère. Je pensais que j’allais mourir dans ce chemin. » Sophie, qui s’était vue prescrire dix jours d’ITT, a dû se faire opérer à plusieurs reprises depuis.

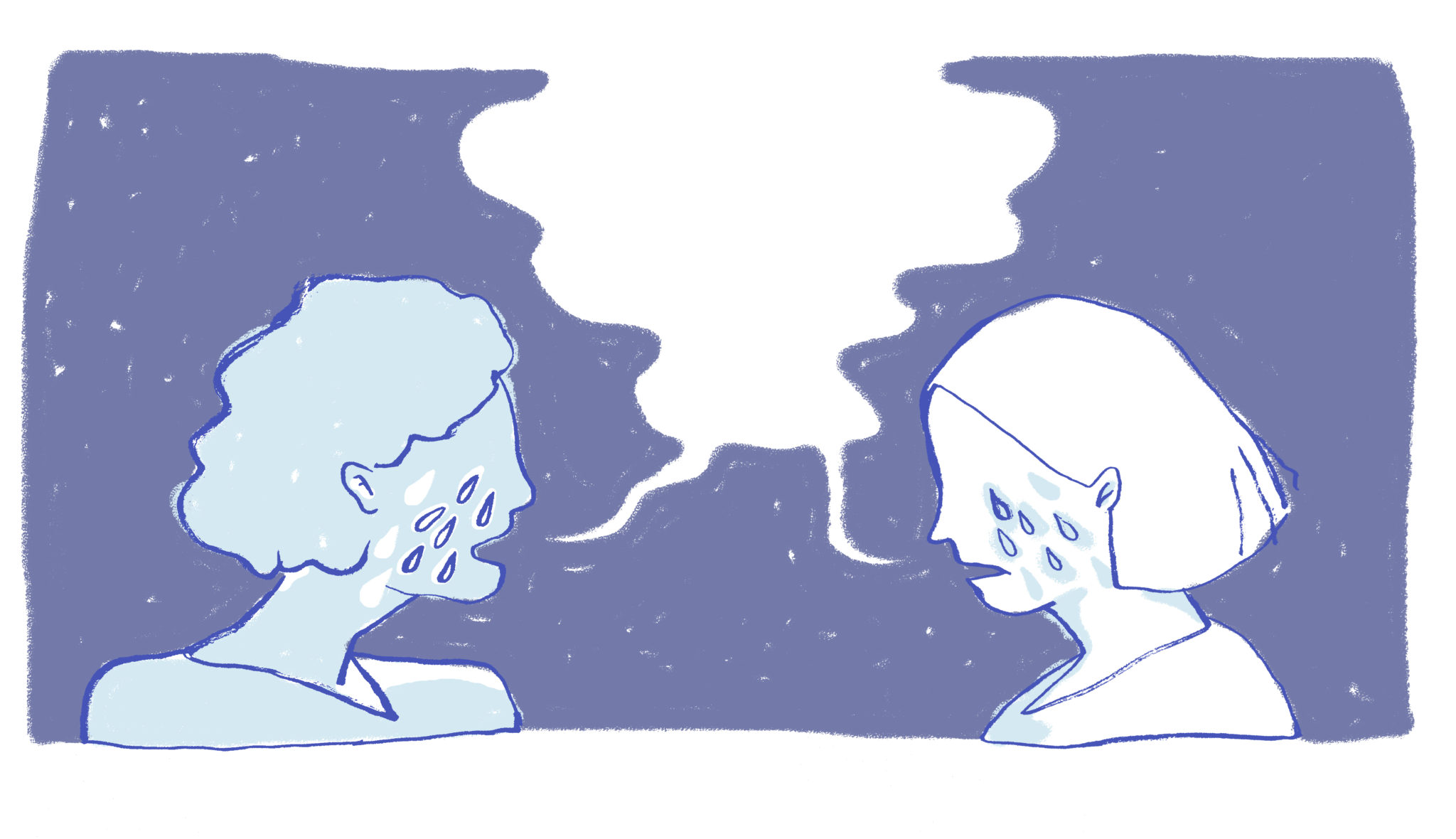

Martine se retourne vers elle et lui présente ses excuses. La prévenue, jamais condamnée jusqu’ici, dit ne pas passer un jour sans penser à la victime. « Je n’arrive pas à faire le deuil de cette affaire-là. » Au tour de l’avocate de la partie civile de prendre la parole : « Le jour de l’accident, Madame dit à sa fille : ‘Cette fois-ci, c’est grave.’ La dangerosité du chien était parfaitement connue. Son imprudence est caractérisée. » Précisant que Martine n’a versé que 200 € à sa cliente pour ses préjudices, l’avocate réclame une provision de 10.000 €. De son côté, le procureur voit bien une « agression », en évoquant une « infraction non-intentionnelle. Il y a un décalage entre le préjudice et la faute imputable à Madame. » Une faute dont le ministère public réclame la condamnation à une peine d’amende de 600 €. Une autre audience sur intérêts civils devra décider du dédommagement.

La parole à la défense, enfin. L’avocat insiste sur le profil « extrêmement méritant » de sa cliente, ancienne aide-soignante et toujours mobilisée auprès de la réserve sanitaire. « Était-ce justifié de la renvoyer devant le tribunal de police ? J’ai l’impression qu’on s’est un peu fourvoyé. Il n’y avait pas de réglementation obligatoire avec ce dogue. » Aussi, en se référant aux conclusions du vétérinaire sollicité, la réaction du chien était « imprévisible », d’où la demande de relaxe.

Après près de deux heures d’audience, les deux femmes quittent la salle sans certitudes. La décision tombe quelques semaines plus tard. Pour sa laisse mal tenue, Martine est condamnée à payer une amende de 400 € et à verser une dédommagement provisionnel de 8.000 €.

« Ces gens ne comprennent rien du tout. »

Un autre dossier chargé en émotions attend la présidente. Une affaire de violence cette fois, entre deux autres femmes présentes à l’audience. Un matin de décembre 2020, Fatou se présente dans les locaux d’une association de l’agglomération caennaise pour obtenir un panier alimentaire. Le vendredi, la banque ferme ses portes à 11 h. Il est déjà l’heure, mais on la laisse passer. Seulement, elle veut rentrer avec son conjoint. Le protocole sanitaire de l’époque est pourtant simple, c’est une personne à la fois. S’ensuit une altercation physique avec Françoise, l’une des responsables de l’association. Selon Françoise, Fatou l’aurait violemment repoussée des deux mains, au niveau de la poitrine. Une scène confirmée par un bénévole. Elle entraîne dans sa chute au sol deux cartons de bouteilles en verre. Touchée au dos et aux jambes notamment, elle aura six jours d’ITT.

Face à la présidente, la prévenue livre sa version en mettant en cause l’autre. « C’est vraiment elle qui m’a agressée verbalement et physiquement. J’ai juste enlevé ses mains », jure cette femme de 42 ans, épais blouson bleu sur le dos, les ongles vernis de vert et jaune. La native du Niger gesticule beaucoup à la barre pour tenter de reconstituer la scène. Au cœur de celle-ci, elle assure avoir entendu à l’encontre de son compagnon et elle : « Ces gens ne comprennent rien du tout. »

Fatou raconte aussi que, depuis, elle n’a plus accès à ces colis alimentaires. « Je fais comme si ce n’était rien, mais ça me blesse. » La mise en cause ne contient plus ses émotions. Son avocate doit lui apporter un mouchoir et lui chuchoter : « Calmez-vous. » En pleurs, elle cherche toujours à convaincre la juge : « Je dis la vérité, je l’ai pas poussée, je n’ai pas poussé Madame. »

240 € pour survivre

« Vous pensez que ma cliente s’est jetée volontairement au sol pour vous porter préjudice ? », questionne l’avocate de la victime. Entre cette dernière et la prévenue, la tension monte d’un cran lorsque l’avocate l’entraîne sur ses ressources financières actuelles et sur son activité passée. « J’ai arrêté de travailler dans la rue, j’ai plus rien », rétorque en larmes Fatou, dont l’avocate est très agacée par la teneur des questions d’en face. La mère de deux enfants, en attente d’un titre de séjour, dit ne survivre qu’avec 240 € par mois et n’avoir droit à aucune prestation. Sur son casier judiciaire, quatre mentions. Dont une condamnation à trois ans de prison pour proxénétisme aggravé.

Alors que Françoise ne souhaite pas s’exprimer, son conseil enchaîne. Et l’avocate d’évoquer « un procès d’intention totalement déplacé. Ce n’est pas le sujet qu’on dise que ma cliente soit odieuse ou qu’on laisse entendre qu’elle est raciste. Certains la décrivent comme « parfois un peu brute », « rigoureuse ». Dans une banque, on ne peut pas se permettre de nourrir tout le monde. Elle avait ce rôle un peu chiant de demander des justificatifs. Or, le dossier de Madame n’a jamais été rempli. »

Depuis ces événements, Françoise, « écœurée », a démissionné de l’association. « Plus la force mentale. » « C’est pourtant important pour elle de tout donner pour les autres », insiste son avocate, tandis que la retraitée craque à son tour sur son banc. Le procureur ne croit pas à l’idée d’une « chute simulée » car la victime a été sérieusement touchée à la colonne vertébrale. Le représentant du parquet souligne par ailleurs la différence de gabarit entre les deux femmes : la mise en cause est « beaucoup plus impressionnante » que la victime. Un rapport de force en faveur de cette dernière lui paraît « peu crédible ».

« Ce n’est pas du théâtre. »

« On entend très souvent dans ce tribunal : ‘J’ai pas frappé, juste poussé.’ Mais ce sont bien des violences commises », poursuit le magistrat en penchant en faveur d’une peine de travail d’intérêt général (TIG) ou, a minima, un stage de citoyenneté. L’avocate en défense plaide, elle, la légitime défense. Selon elle, sa cliente, pour « se décharger de l’emprise » de l’autre, a eu un geste « dont la conséquence éventuelle ne lui appartient pas ».

« Elle s’est présentée en raison d’un terrible sentiment d’injustice, poursuit l’avocate. Elle vous le dit avec beaucoup d’authenticité, ce n’est pas du théâtre. Elle a deux préoccupations dans la vie aujourd’hui : nourrir ses enfants et faire avec de très graves problèmes de santé. En venant chercher un colis pour ses enfants, elle n’avait pas intérêt à se montrer agressive. » Là encore pour la défense, une relaxe s’impose. Mi-mai, le résultat tombe. Pas de relaxe. Fatou écope finalement d’une amende de 100 €, en plus d’une indemnité provisionnelle 600 € en attendant l’audience au civil.

« Tu te rends compte que t’as fauté. »

Abdel ? Il finit, enfin, par être convoqué à la barre… en début d’après-midi. Le dossier en diffamation a occupé le tribunal pendant toute la matinée, alors qu’une dizaine d’affaires doivent encore être jugées. Si bien que certains prévenus ont dû quitter les lieux en raison d’impératifs. Abdel est resté.

Son excès de vitesse dans le bocage ? 175 km/h sur une portion de l’A84. Or, étant encore titulaire du permis probatoire, le conducteur ne pouvait pas aller au-delà de 110. Devant la juge, il dit avoir « appuyé un peu » pour déposer son ami passager en gare de Caen. Ami qui devait rejoindre en urgence son père à l’hôpital.

Après un début de défense maladroite (« Quand je conduis, je regarde pas le compteur »), le jeune homme fait amende honorable avec ses mots : « Tu te rends compte que t’as fauté. Même en roulant à 180 ou 200, tu vas gagner quoi ? Deux minutes ? » Comme l’a dit aux gendarmes : « Plus jamais ça. Cette histoire m’a servi de leçon. » Sans casier judiciaire, Abdel est footballeur passé par plusieurs équipes réserves de clubs professionnels de l’Ouest. « On n’est pas tous Cristiano Ronaldo », formule le joueur à la recherche d’une nouvelle formation pour faire face à ses « difficultés financières ».

La procureure de la République, Gwenaëlle Coto, dit ne pas vouloir « fantasmer sur les salaires actuels des footballeurs » et requiert une amende de 400 €. Le juge s’arrêtera finalement à 300 €. À l’issue de l’audience, un proche du condamné quitte la salle en saluant chaleureusement les membres du tribunal et en lâchant bien haut, sans ironie : « Vive la justice ! » Là-dessus, la procureure me glisse : « Vous avez noté ça ? »

La semaine prochaine, Grand Format poursuit sa série sur la justice de la vie ordinaire, loin des grands procès médiatiques. Audience au tribunal correctionnel.

Ceci n'est pas un crime

Publié le 15 juin 2021L’audience a à peine démarré que les juges se retirent déjà. L’avocate du prévenu réclame un huis clos, susceptible de faire évacuer de la salle, public et journalistes. Après concertation, les juges annoncent le rejet de la demande. Par précaution, la présidente a toutefois quelques mots en direction de la presse : les comptes-rendus ne devront permettre aucune identification de la victime.

Oui, car la victime, qui n’est pas là, est mineure. Et dans le box des prévenus de la cour d’appel de Caen ce jour-là, début mai 2021, se tient son père, Marcel (les prénoms des prévenus et victimes ont été changés). Face aux juges, cet homme trapu au pull-over rayé et sombre peine à cacher sa nervosité. La présidente lui demande de retirer son masque qui laisse apparaître un bouc sur une mine rongée par la culpabilité.

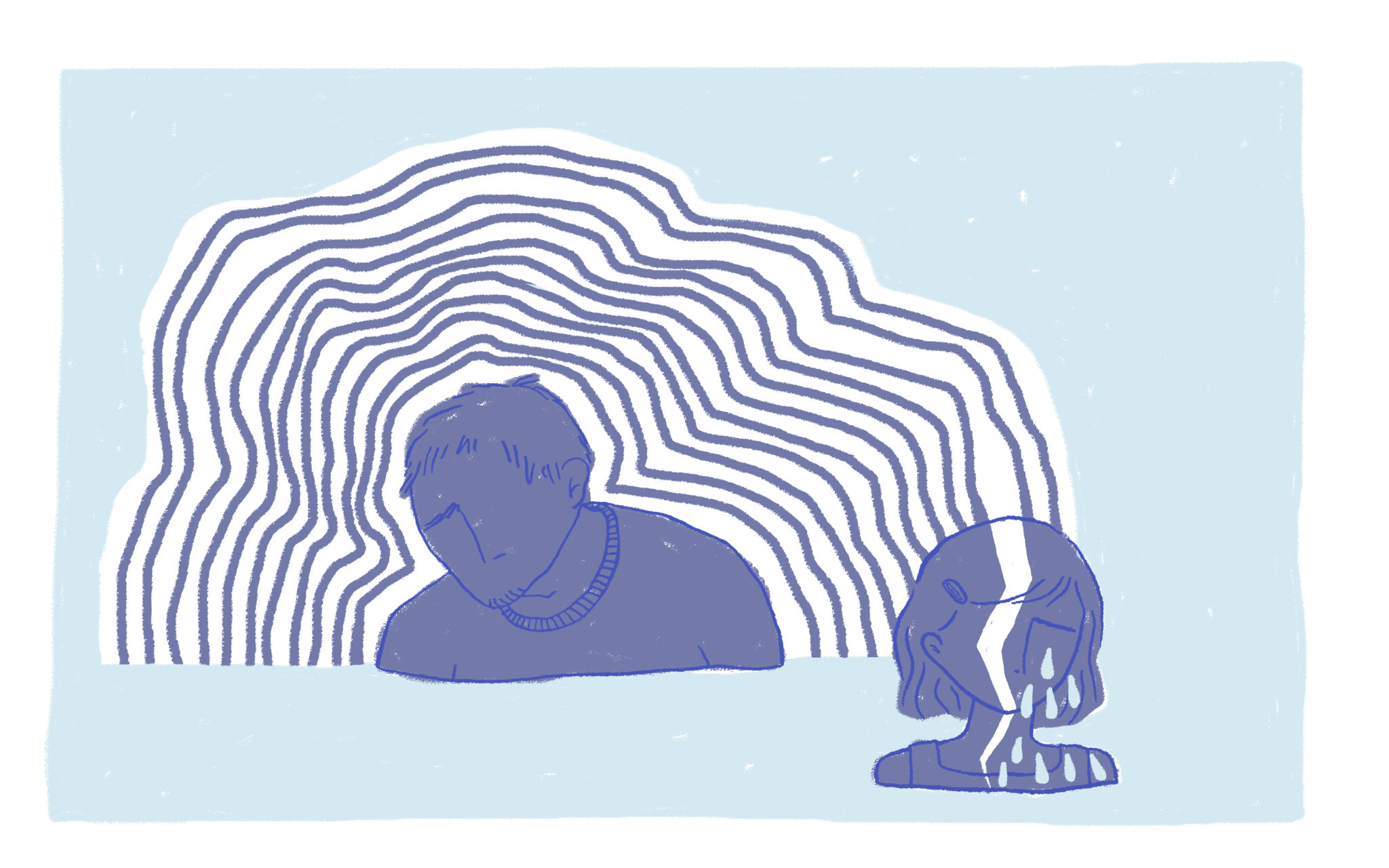

En novembre 2020, sa compagne, qu’il a accompagnée, s’est présentée à la gendarmerie de Falaise (Calvados) pour déposer plainte contre lui. Après 20 ans de vie commune, l’homme de 48 ans venait de reconnaître avoir caressé le sexe de leur fille de 10 ans et avoir pratiqué un cunnilingus sur elle, quelques jours plus tôt. Avec ses mots, Louise avait rapporté que son père lui avait retiré la culotte avant de lui « lécher le zizi ».

Une trentaine d’épisodes de caresses

Au lendemain de la scène, les parents, qui ont deux autres enfants, et la fillette avaient pleuré ensemble en évoquant cet inceste. Un geste tout sauf isolé. Sur l’année 2020, Marcel a évoqué une trentaine d’épisodes de caresses au niveau du sexe, là où sa fille en a rapporté cinq.

Pour expliquer son comportement, le père de famille a dit avoir agi « par curiosité » et pour « apaiser » sa fille en proie à des troubles du sommeil. Il a assuré n’avoir ressenti « aucun plaisir ». Marcel a également nié être attiré par les enfants alors que des photos de jeunes filles ont été retrouvées sur son ordinateur. L’expert a vu chez lui la « mise en place progressive d’une attitude pédophilique ».

Avant de démarrer son interrogatoire, la présidente, Jeanne Chéenne, informe le prévenu que « depuis quelques jours, les actes qui vous sont reprochés sont susceptibles d’aller en cour d’assises ». La présidente fait ici référence à la loi du 21 avril dernier visant « à protéger »les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste. Ce texte prévoit désormais que « tout acte de pénétration sexuelle […] ou tout acte bucco-génital commis […] par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Une peine pas assez sévère pour le parquet

Marcel a été poursuivi pour des faits encore qualifiés d’agressions sexuelles. Il se retrouve aujourd’hui face aux juges – trois femmes – de la chambre des appels correctionnels de la cour caennaise après avoir été condamné, en première instance, à trois ans de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire de trois ans. Le parquet, qui a fait appel, avait requis quatre ans d’emprisonnement lors de la première audience. Une peine dans tous les cas bien inférieure à ce qu’il aurait encouru si la qualification criminelle avait été retenue.

« T’es ma salope »

Avant de revenir au procès de Marcel, un saut dans le temps s’impose vers une autre audience de septembre dernier, au sein de cette même cour d’appel. Ce jour-là, Jean, un homme de 52 ans, est jugé pour s’en être pris à son ex-compagne dans le secteur d’Argentan (Orne), entre 2014 et 2016. Coups de pied dans les jambes, eau froide versée sur la tête, projectiles envoyés en direction de la victime (balai, légumes…), insultes, menaces… Ces violences sont survenues lors de différents épisodes, toujours sur fond d’alcool.

L’homme est poursuivi pour violences habituelles, harcèlement (près de 300 messages vocaux laissés sur plusieurs mois) et menace de mort. Presque « noyée » au milieu de l’ensemble, une agression sexuelle compte également parmi les faits reprochés. Un geste que Jean conteste, tout comme les violences.

Présente à l’audience, la victime raconte : « C’était un dimanche, vers 14 h. Il était rentré dans la nuit, sûrement de boîte, très alcoolisé comme d’habitude. Il avait envie, je refusais. Il disait ‘T’es ma salope, tu m’appartiens’. » En réponse, son ex-compagnon assure qu’il n’avait plus de rapports sexuels en raison d’un traitement médical. Qu’il ne suivait pas, selon elle. « En même temps avec les doses d’alcool qu’il prenait… Tous les soirs, c’était une bouteille de whisky. » « Quand je suis alcoolisé, j’ai pas envie », se défend encore le mis en cause, sûr de lui, la « conscience tranquille » . Lors d’une précédente audition, son discours était plus nébuleux : « Si elle le dit, ça doit être vrai. »

Un « viol » donc ? C’est bien le mot employé par la victime et repris par son avocate. « On a accepté la correctionnalisation, livre l’avocate, car on ne voulait pas du parcours du combattant jusqu’aux assises. On voulait que ça se termine, mais on parle bien d’un viol. »

Beaucoup de dossiers « correctionnalisés »

Ses quelques mots viennent de décrire une réalité judiciaire bien connue des juridictions. Le fait de « correctionnaliser », selon la définition du Larousse, consiste à « convertir un crime en délit, notamment en ne prenant pas en compte une circonstance aggravante, ce qui diminue la gravité des poursuites en les rendant passibles du tribunal correctionnel ». Cette pratique est encadrée par une loi de mars 2004.

Au-delà des peines encourues, la différence de traitement d’un dossier est majeure. Une agression sexuelle jugée en correctionnel est l’histoire de quelques heures ou moins, selon la volonté des juges, là où il faut compter deux à trois jours d’audience pour une affaire de viol aux assises.

Audience resserrée donc mais également procédure beaucoup moins longue. Cette différence est liée à l’ouverture d’une instruction qui est automatique en matière de crime, alors qu’elle reste facultative pour un délit. En France, selon des données de 2018, il faut compter 8 mois en moyenne entre l’arrivée d’un dossier au parquet et son jugement au tribunal correctionnel. Mais lorsqu’un juge d’instruction est saisi, ce délai grimpe à… trois ans et demi (43 mois en moyenne).

Une nouvelle cour pour soulager les assises

Un dossier « correctionnalisé » est donc un bon moyen pour les victimes d’accélérer ce temps judiciaire, difficilement accepté, avec une condamnation plus rapide. En 2019, à l’issue d’une instruction, tous contentieux confondus, seuls 8 % des affaires se terminaient par une mise en accusation devant la cour d’assises, contre 63 % de dossiers renvoyés devant le tribunal correctionnel.

C’est dans ce contexte judiciaire, et dans la volonté de désengorger les cours d’assises tout en réduisant les délais d’audiencement, qu’est née une toute nouvelle juridiction : la cour criminelle, expérimentée dans une dizaine de départements, dont le Calvados depuis près de deux ans. Une très grande majorité des affaires qui y sont jugées sont des viols.

Également basée au sein de la cour d’appel de Caen, la jeune entité compte cinq juges professionnels mais, différence notable avec les assises, aucun jury populaire. C’est l’une des raisons pour laquelle la généralisation de cette cour, voulue par le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, fait tant débat, notamment parmi les avocats.

« Elle a continué de fréquenter Monsieur… »

Pas de cour criminelle, ni de cour d’assises pour Jean, dont l’avocate s’interroge sur l’attitude de son ex-compagne face aux violences : « Elle dénonce des faits de nature criminelle, mais elle a continué de fréquenter Monsieur… » « À mon sens, on ne peut pas comprendre l’agression sexuelle sans les autres infractions, poursuit l’avocat général, sans parler de « viol ». Il passait son quotidien à rabaisser, humilier, insulter et violenter. » Le représentant du parquet requiert une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire.

Jean est finalement condamné à cinq ans de prison dont deux ans avec sursis probatoire d’une durée de trois ans, avec obligations de soins et de travail, et l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. Son nom est inscrit au Fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijais).

« Je ne me sentais pas comme les pédophiles »

Le nom de Marcel, aussi, sera inscrit. Avant de connaître son destin judiciaire pour ses multiples agressions de sa fille, le prévenu doit répondre à l’interrogatoire de la présidente, Jeanne Chéenne. Cette dernière est également la présidente de la cour criminelle du Calvados. Des questions, pour allonger la durée des débats malgré la reconnaissance de culpabilité, la juge n’en manque pas.

Elle l’interroge sur son premier « geste interdit » sur sa fille. Le père de famille ne se souvient plus du contexte, mais rétorque : « C’était de la curiosité malsaine. Le fait de savoir si une petite fille pouvait avoir du plaisir. Je regrette d’avoir minimisé mon geste, de ne pas avoir réagi plus tôt pour me faire soigner. »

L’homme était porté sur « l’onanisme », comme il dit, pour évacuer son « stress ». Les rapports avec sa compagne étaient « très espacés ». Il avait l’habitude de télécharger des « hentai », des mangas à caractère pornographique, mais il ne fait aucun lien entre ces fichiers et ses actes. « Je ne me disais pas au-dessus des lois, mais je ne me sentais pas comme les pédophiles. Je pensais être capable de me contrôler. »

Durant l’enquête, Louise a rapporté avoir senti un « truc rond » sur le corps, le jour de l’agression la plus grave. La mère avait retrouvé un vibromasseur dans un tiroir. Marcel assure ne l’avoir jamais utilisé, d’autant que l’appareil ne fonctionnait pas. La présidente le relance alors :

«- Est-ce-que vous avez rapproché votre sexe du sien ? Non.

–Bon alors, c’est quoi ce truc rond ? Jusqu’où votre curiosité vous a poussé ?

–Je ne sais pas… jusqu’où j’ai poussé cette curiosité jusqu’à ce fameux mercredi où je lui ai fait un cunnilingus. Je m’en dégoûte encore aujourd’hui. »

Un danger pour la société ?

Puis, la juge lui demande s’il se considère comme « un danger pour la société et pour d’autres jeunes ». « Non… je sais plus… Je ne me suis jamais considéré comme dangereux, lâche-t-il, à nouveau en pleurs. Je suis désolé pour ma fille, mes deux garçons, désolé d’avoir fait souffrir ma femme. Si je suis un danger pour la société, je suis à ma place (en prison). »

Marcel vient de présenter ses excuses en regardant son ex-compagne, assise sur un banc réservé au public, avec deux proches. Leur fille, Louise, selon le rapport fait par la juge, avait exprimé sa culpabilité lors de la première audience. « Il ne faut pas qu’elle culpabilise car son père a besoin de reprendre la bonne direction », remarque l’avocat général, avant d’ajouter : « Il y a souvent une double-peine pour les victimes enfants, ici ou en cour d’assises, quand la défense de la personne poursuivie consiste à dire que les enfants sont des menteurs. Or, ici, il n’y a aucun report de responsabilité sur elle. Cela traduit le caractère exceptionnel de cette affaire. »

À l’issue du premier procès, Marcel avait été condamné à verser 5.000 € à la victime, qu’il a interdiction de contacter et dont il n’a plus l’autorité parentale. Il n’y a pas de partie civile dans cette procédure d’appel. L’avocate de la victime est toutefois également présente, symboliquement, mais ne prendra pas la parole.

Une sexualité « de moins en moins maîtrisée »

L’avocate en défense, qui regrette l’appel du parquet, décrit son client comme « quelqu’un de très équilibré en temps normal et qui a dévié. Il essaie de comprendre le passage à l’acte. Aujourd’hui, il n’a toujours pas la réponse. Tout un travail de la perception de la sexualité doit être fait. »

L’avocat général a vu dans ce dossier « une montée en puissance dans le passage à l’acte », « une sexualité de moins en moins maîtrisée » ou encore la « dégradation progressive de la moralité ». « Il s’inscrit dans un processus dont on ne sait pas très bien jusqu’où il aurait pu aller. L’expert nous dit que d’autres enfants auraient pu être victimes de son comportement. » Autant d’éléments qui doivent permettre, selon ses réquisitions, de confirmer la première peine en y ajoutant un suivi socio-judiciaire.

Ce suivi pour une durée de cinq ans, avec injonction de soins, sera ajouté à une peine principale de trois ans de prison, dont un an avec sursis, avec maintien en détention. La partie ferme est donc augmentée. « Il s’agit de faits particulièrement graves d’inceste commis sur un temps long, justifie la présidente à la lecture du délibéré. La cour espère que cela n’augmentera pas le sentiment de culpabilité de Louise et que peut-être, à l’avenir, la relation pourra reprendre. »

Les juges en ont terminé avec l’audience du jour. Une dizaine de jours plus tard, au sein de la même salle, une autre cour siégera. Criminelle, cette fois.

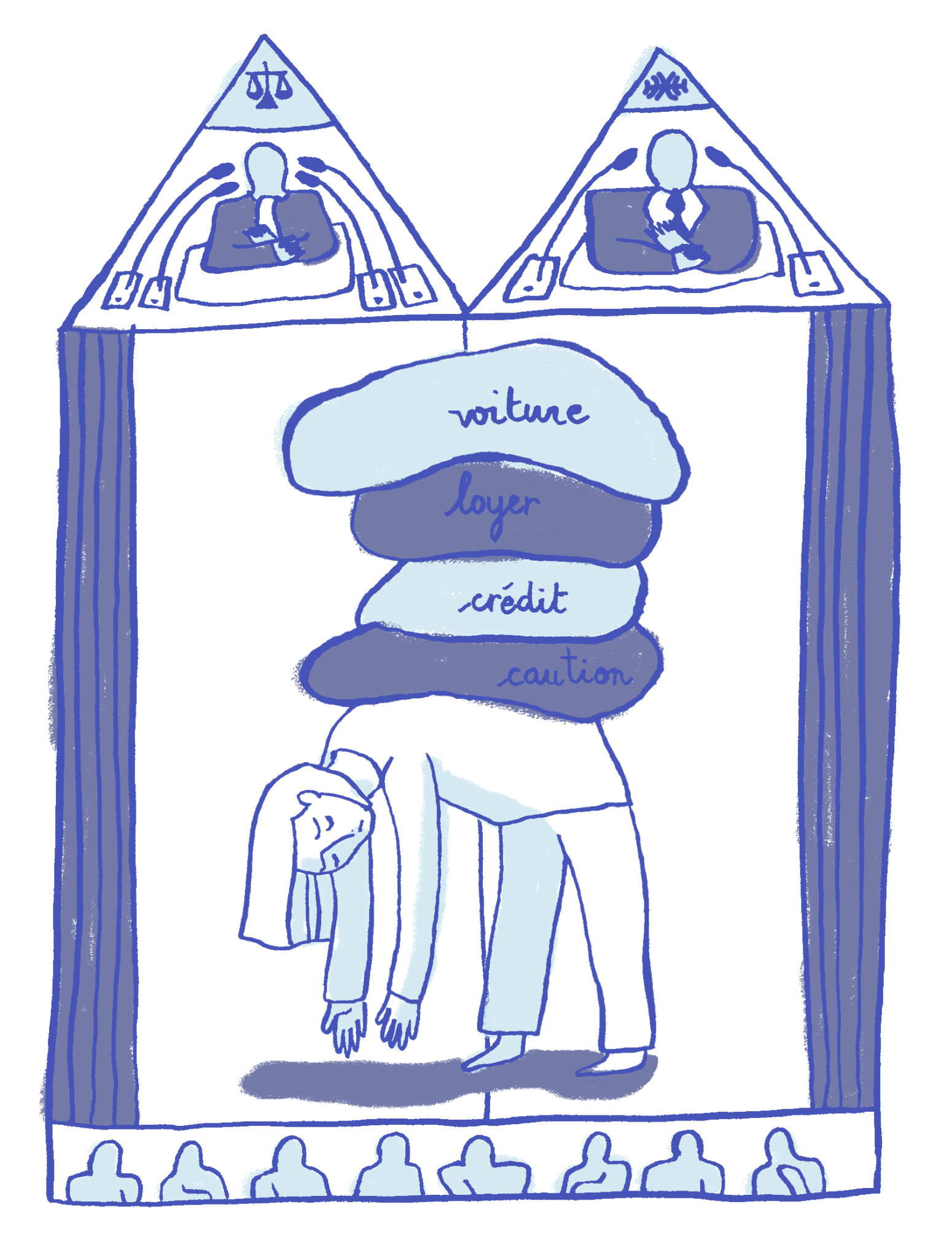

Le poids des dettes

Publié le 22 juin 2021Il est 16h30. Mr et Mme Jacques* quittent le tribunal judiciaire de Caen. Convoqués à 14h pour l’audience de surendettement, leur affaire est passée en dernier, après 18 dossiers. Ils n’avaient pas d’avocat ; ils ont défendu seuls leur cause. Ils contestent le second plan de remboursement que leur propose la commission de surendettement de la Banque de France. Depuis quatre ans, ils remboursent 400 euros par mois à la banque et au bailleur social. La commission propose un nouvel échéancier à 238 euros mensuels. Mais c’est encore trop. Lui a été licencié de son poste de contractuel à la Région. Elle est en CDI, mais en arrêt maladie. Ils ont deux enfants. Avec les confinements successifs, le budget nourriture a augmenté. Ils n’arrivent plus à faire face.

« C’est devenu infernal, les huissiers, les courriers de relance, expliquent-ils. On a fait des erreurs en accumulant des crédits. La banque dit toujours oui, avant de se retourner contre nous. Ça fait quatre ans qu’on paye ; on a déjà remboursé plus de la moitié des dettes. On bosse pour ça. On n’est pas propriétaires, on part pas en vacances, on ne vit pas des aides sociales, on se serre la ceinture et quoi encore ? On va laisser quoi à nos enfants ?». Dans un dernier geste d’épuisement, le couple s’éloigne.

Ils ont demandé au juge un effacement de dettes. Dans le jargon administratif, c’est ce qu’on appelle la procédure de « rétablissement personnel » : lorsque qu’une personne surendettée présente une situation financière tellement dégradée qu’aucune mesure de remboursement n’est envisageable, les dettes sont effacées. Si, en sus, elle ne possède pas de patrimoine, il n’y a pas de liquidation judiciaire, c’est-à-dire pas de vente de biens. Les créanciers ne seront pas remboursés.

Passage en commission et recours en justice

Le surendettement est un excès d’endettement. Il définit la situation d’un particulier qui ne peut plus faire face à ses charges avec l’ensemble de ses ressources disponibles. On distingue le surendettement « actif », qui résulte d’une accumulation de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers, du surendettement « passif » qui découle d’un événement de la vie : perte d’emploi, divorce, maladie, fin de droits… Dans les faits, les deux se conjuguent souvent. Dans les situations précaires, tout changement de vie peut se révéler fatal.

Souvent, c’est une assistante sociale ou un huissier qui va conseiller au particulier ou à la famille de déposer un dossier auprès de la commission de surendettement, par l’intermédiaire de la Banque de France de son département. Sur les cinq premiers mois de l’année 2021, 622 dossiers ont été déposés dans le Calvados. Après examen administratif, la commission décide de la recevabilité, ou non, du dossier, sur la bonne foi du débiteur. « Elle peut alors prendre des mesures qui portent sur un rééchelonnement de dettes, un remboursement partiel, un effacement de dettes ou encore une suspension temporaire des remboursements », explique Olivier Danès, directeur départemental de la Banque de France. Le débiteur comme le(s) créancier(s) ont le droit de contester la décision de la commission devant la justice. On passe alors à la procédure judiciaire. Depuis le 1er janvier 2020, c’est le juge des contentieux de la protection qui gère les dossiers de surendettement, à la place du juge du tribunal d’instance. Elle sont deux juges des contentieux à Caen, qui président à tour de rôle les audiences de surendettement. Celles-ci ont lieu tous les quinze jours. Chaque fois, une vingtaine de dossiers sont étudiés.

Bailleur social et société de crédit VS débiteurs

Ce 25 mai 2021, dans la salle d’audience numéro 4 du tribunal judiciaire de Caen, quand la sonnerie retentit à 14h, l’assemblée se lève à l’arrivée de la juge, la greffière et sa stagiaire. Les magistrats sont en robe noire, le protocole est solennel. La juge appelle les 19 dossiers du jour ; deux manquent à l’appel. Les demandeurs sont en majorité des particuliers débiteurs ; rares sont ceux qui sont venus avec un avocat. Les créanciers en revanche sont tous représentés par un avocat : une banque, un bailleur social, une société de crédit. Les affaires avec un conseil passent en priorité : les avocats se mettent d’accord sur l’ordre de passage.

Mme Michel* s’avance jusque sous le bureau de la juge, juché très haut, la Marianne de France déployée démesurément en arrière-plan. Les avocats plaident à la barre. Les justiciables vont au guichet, une liasse de justificatifs sous le bras. Mme Michel* parle si bas qu’on l’entend à peine. Elle marmonne qu’elle est tombée en panne de voiture, elle a essayé d’appeler son mari, elle s’est fait remorquée au garage. Elle a dû se débrouiller seule. « La voiture était bonne pour la casse. Au garage, le monsieur m’a convaincu d’en racheter une. Ça a été très vite, j’étais sous pression. » Elle contracte un prêt de 10 000 € auprès de la DIAC, société de crédit de Renault, pour acheter une voiture neuve. Quelques semaines après, elle dépose un dossier de surendettement. La commission décide d’un effacement de dette, avec saisie immobilière sur la maison du couple. Mais la DIAC a contesté la recevabilité de la demande et saisi la justice.

Un autre créancier est présent, qui lui, n’a pas contesté la décision de la commission. La trentaine, jeune actif. Il a acheté un appartement, qu’il loue à la fille de Mme Michel*. Depuis plusieurs mois, sa locataire ne paie plus de loyers. Ses parents sont cautions. Le décision de la commission fait qu’il ne recouvrera pas ses loyers, sauf si la saisie immobilière permet de couvrir toutes les dettes du couple. Le jeune homme est abasourdi, mais compréhensif. Il ne connaissait pas la situation de sa locataire, ni celle de ses parents. De toute évidence, Mme Michel* a été abusée.

« Ce sont des gens dans des situations très précaires. On n’a pas envie de leur mettre la tête sous l’eau. »

« La commission statue sur dossier, elle ne rencontre pas les personnes, explique la juge, Anne-Sophie Maïza. Quand ils sont convoqués en justice, c’est la première fois qu’ils ont l’occasion de s’exprimer. Bien souvent, c’est là qu’ils vont se décharger de toute leur misère. Pour nous, c’est très frustrant de devoir traiter si vite les dossiers. » La justice est souvent favorable aux débiteurs, surtout lorsque les créanciers sont des banques ou des sociétés de crédits à la consommation, qui ont eux-mêmes fait souscrire les contrats qu’ils dénoncent. « Il peut y avoir un peu de mauvaise foi, de négligence, d’incapacité à gérer un foyer, mais les débiteurs sont tous des gens dans des situations très précaires, poursuit la juge. On n’a pas envie de leur mettre la tête sous l’eau. »

La « bonne foi » du débiteur

L’avocate de CDC Habitat social, « entreprise sociale pour l’habitat » qui gère un patrimoine de logements sociaux, est une habituée de l’audience de surendettement. Aujourd’hui encore, elle avait trois dossiers à défendre pour son client. Des cas d’impayés, pour lesquels elle conteste la « bonne foi » du débiteur ou la « situation irrémédiablement compromise ». Les deux motifs qui permettent à la commission de conclure à la recevabilité d’un dossier de surendettement. Dans l’une des affaires, les débiteurs sont un couple de jeunes, « en capacité de travail » qui n’ont pas réglé plusieurs mois de loyers et ont résilié le bail. Ils n’ont pas répondu à la convocation. L’avocate plaide la mauvaise foi. Dans la troisième affaire, elle accuse la locataire « de ne pas faire en sorte d’améliorer sa situation financière. Elle préfère saisir la commission pour effacer ses dettes. C’est déjà la deuxième fois… »

En 2018, cette mère de famille isolée, avec deux enfants, avait bénéficié d’un effacement de sa dette de loyer : 4 400 euros. « Je suis toujours en situation précaire, plaide-t-elle, entre le RSA, le chômage, l’intérim… Je ne sais jamais de quoi est fait le lendemain. Ma priorité, c’est de remplir le frigo. » Elle a dû quitter son logement et s’est installée chez sa fille, qui vit des minimas sociaux, avec un enfant à charge. La juge a sorti une calculette : 523 euros d’allocations de solidarité spécifique, plus les aides Covid… Le compte n’y est pas. L’avocate quitte le tribunal, sans trop d’illusion sur l’issue judiciaire. « C’est souvent le locataire qui gagne. »

Avec son franc-parler et les conseils qu’elle distille avec bienveillance, la juge des contentieux de la protection a rompu le carcan judiciaire. Les dossiers passent de main en main, les magistrats aident les justiciables à s’y retrouver entre les fiches de paie, les justificatifs, attestations et avis d’huissiers. Quand l’audience est terminée, le travail de la juge ne fait que commencer. « En audience, j’écoute les gens pour évaluer leur bonne foi. Ensuite, je vais éplucher les dossiers, remonter la chronologie des évènements pour évaluer la situation du plaignant. ». Le jugement sera rendu dans un mois. Sur le bureau de la juge, les piles de dossiers s’accumulent et leur nombre risque d’augmenter dans les mois à venir avec la fin des aides liées au Covid. À l’image d’une France qui roule à deux vitesses.

* Nom d’emprunt.