La Maison d’arrêt de Caen, située rue Deparge à Caen, a fermé définitivement ses portes en décembre 2023 pour déménager dans un nouvel établissement moderne en périphérie de la ville. L’ancienne prison avait plus d’un siècle. Dix travailleurs de la pénitentiaire y racontent leur quotidien et leurs relations avec les détenus. Dix voix pour transmettre la mémoire de « Duparge ».

Textes et enregistrements : Marylène Carre – Photographies : Marie-Céline Nevoux Valognes

Le 3 décembre 2023 à midi, la surveillante avait pour mission de laisser ouvertes les portes de toutes les cellules de la maison d’arrêt de Caen. Elle, dont le travail, depuis des années, était de veiller à ce qu’elles soient bien fermées. Le bruit des lourdes clés résonnait dans un silence qu’elle n’avait jamais connu ici.

Le 3 décembre 2023 à 3h30 du matin a commencé le transfert des détenus de la maison d’arrêt de Caen vers le nouveau pénitentiaire de Caen-Ifs. Au total, treize convois ont traversé la ville dans la nuit, sous haute surveillance.

Cela faisait dix ans que l’on parlait de la fermeture de la maison d’arrêt de la rue du général Duparge, devenue « Duparge » tout simplement. Vétuste, insalubre et surpeuplée. Ouverte en 1904, elle aurait eu 120 ans. Elle avait été bâtie sur le plan architectural du panoptique, inventé par le philosophe anglais Jeremy Bentham à la fin du 18e siècle. Une tour centrale qui permet aux geôliers de surveiller, sans être vus, tous les faits et gestes des prisonniers, enfermés en cellules dans un bâtiment en anneau encerclant la tour.

À la maison d’arrêt de Caen, c’était le « rond-point » central, qui permettait aux personnels et aux détenus de se croiser dans la journée. Même si la prison a accueilli jusqu’à 450 détenus hommes pour 269 places et 30 femmes, elle avait gardé ce quelque chose de « familial ». Où l’on s’appelle souvent par son prénom. Où les surveillants connaissent les détenus et inversement. « Tu les croiseras dehors, tu les recroiseras dedans », disait-on aux nouveaux venus.

Un siècle d’histoire suinte des murs, s’inscrit dans les graffitis, s’échappe par les fenêtres brisées et les rubans des « yoyo » qui volent encore au vent. Pour les voisins, le quartier est devenu presque trop calme. Quand une prison ferme, paradoxalement, elle s’ouvre. Pour la première fois, les familles des agents de la pénitentiaire ont découvert le lieu de travail de leur femme, leur mari, leur père ou leur mère. La prison livre ses secrets, se donne à voir et entendre.

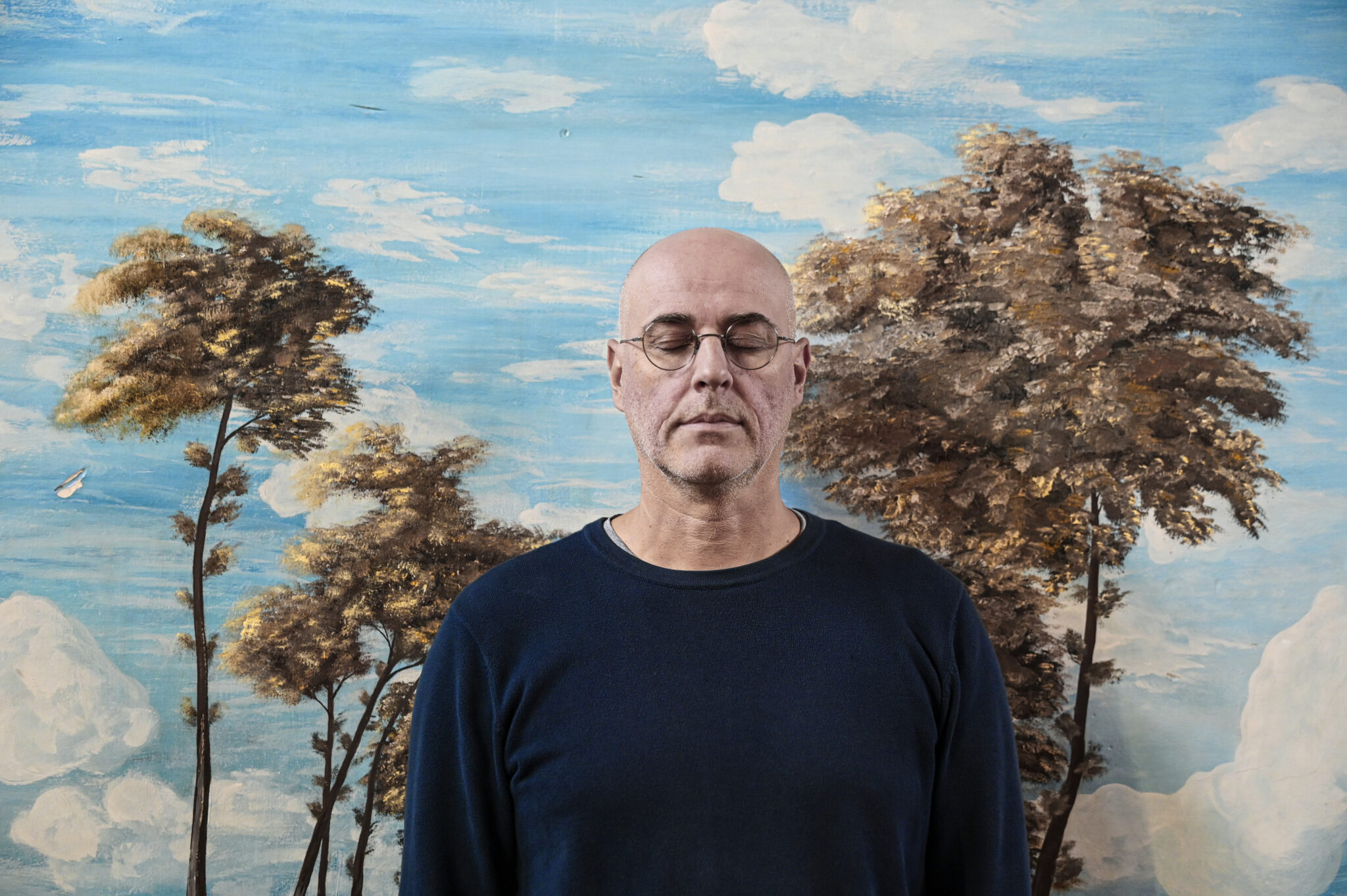

Ils et elles sont surveillant-es, cuisinier, infirmière, sophrologue, enseignant, conseillère pénitentiaire, assistante sociale, aumônière, chef d’atelier. Leurs dix voix sont celles d’une génération de travailleurs dans la pénitentiaire. Leurs dix portraits esquissent un tableau de famille. Celle de « Duparge », dont ils sont les gardiens de la mémoire.

Ces portraits sonores et photographiques issus du projet « Dernier transfert » ont été réalisés en 2023-2024 dans le cadre du dispositif Culture Justice, soutenu par la DRAC Normandie, le SPIP Calvados, la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes et le centre pénitentiaire Caen-Ifs.

Dans cet épisode, partez à la rencontre de Virginie, l’aumônière, Franck le sophrologue et Ludovic, l’enseignant.

Virginie, aumônière

« Les premières années, les détenus me disaient : « comment on vous appelle, ma sœur, ma mère, mère supérieure ? » Quand je leur disais que j’étais mariée, je lisais l’incrédulité dans leurs yeux. En tant que femme, je suis à la fois la mère, la sœur, la fille. Dans nos entretiens individuels, ces hommes se livrent beaucoup. Ils me disent : « même avec la psychologue, on ne dit pas tout parce qu’elle prend des notes et qu’elle va en parler dans les réunions. » Alors qu’avec moi, ils savent que je ne prends pas de notes et qu’ils sont libres.

Un jour, un détenu m’a dit : « tu es comme une fleur sur un tas de purin. »

Tous les dimanches, il y a la messe à la maison d’arrêt. Quand ils poussent la porte de la chapelle, ils ont l’impression de rentrer dans un ailleurs, un autre monde. Il y a quelque chose qui lâche. Quand on chante tous ensemble, on n’est plus en prison.

Après la colère, après avoir dit ce n’est pas de ma faute, vient le moment où l’on se demande ce qu’on fout là et ce qu’on va devenir. À ce moment, il y a peut-être un détenu pour dire : « tu devrais aller en parler avec Virginie. »

Malgré ce qu’ils ont fait, malgré leur histoire cabossée, il y a dans le cœur de chaque homme, une flamme qui attend d’être rallumée. Et s’ils viennent à l’aumônerie, c’est qu’ils cherchent un sens à leur vie. Un homme qui accède à sa vie intérieure, qui découvre en lui cet espace de silence où il peut être bien avec lui-même, ça participe vraiment à la réinsertion. On ne réinsère pas seulement le corps ni l’intelligence, mais l’être tout entier. »

Ecoutez le témoignage en entier.

Franck, sophrologue

« Les séances de sophrologie se déroulent dans la chapelle de la maison d’arrêt. La pièce est en bois, elle a quelque chose de chaleureux. Il y a une énergie particulière et c’est calme par rapport à l’ensemble de la prison. C’est un lieu de retrait et de sérénité.

Les personnes détenues ont du mal à se reconnecter au corps, à capter des sensations, à mettre des mots sur ces sensations et à faire des liens entre ce qui se passe dans leur vie et ce qui se passe dans leur corps. C’est une des raisons pour lesquelles ils sont ici. Car s’ils étaient capables de faire ce lien, quand il se mettent en colère ou tapent quelqu’un, ils pourraient sentir monter cette pression et réagir autrement. Là, il y a un passage à l’acte qui est direct et qui est lié à cette carence.

La sophrologie permet aux personnes de rééduquer ce lien et de créer des conditions pour ne pas péter un câble, se maintenir sur le plan corporel, mental, psychique, émotionnel.

Ici, si on pète un câble, on ne peut pas le réparer. Il n’y a pas de retour en arrière.

Ça a un impact sur l’individu, mais aussi sur la société à long terme, car à un moment donné il va sortir. Et c’est bien qu’il sorte en étant moins pire que lorsqu’il est arrivé en prison. C’est en poursuivant ce but que j’interviens en prison. »

Ecoutez le témoignage en entier.

Ludovic, professeur des écoles, responsable de l’enseignement

« L’enseignant n’est pas un psychologue ou un éducateur. Il doit agir au mieux pour ses élèves avec la liberté pédagogique qui est la sienne, mais dans le respect des textes.

Je pars du principe que toutes les personnes peuvent changer si elles le souhaitent. Pour moi, c’est un préalable pour venir exercer en prison. Mon idée, c’est plutôt de travailler sur les savoir être. L’éducation est un support, mais l’objectif est avant tout de redonner des règles. Bonjour, au revoir, la politesse. Et après, casser les représentations que les détenus peuvent avoir : tous les profs sont des cons, tous les flics sont des cons. Ouvrir l’esprit critique, se questionner sur ces certitudes et ensuite retrouver une place dans la société.

Certains vont venir pour des motifs non scolaires, pour sortir de la cellule, croiser du monde, regarder le ciel à travers la fenêtre, ou avoir des remises de peine. Moi, dans ma classe tout le monde est le bienvenu, et après le but est de les amener progressivement à retrouver une certaine paisibilité, préalable nécessaire à tout apprentissage.

Il y a des fenêtres qui s’ouvrent à des moments et nous on est là pour les aider à construire une nouvelle trajectoire.

Ce qu’ils ont fait ne me concerne pas. Ce qui m’intéresse, c’est la relation qu’on va établir entre deux adultes. »

Ecoutez le témoignage en entier.