Les cabanes de Vezins

Publié le 10 mars 2021Photographies d’Emmanuel Blivet

Éclairage de Marie-Anne Germaine, géographe

Le Repos du pêcheur, Tout près du lac… Ainsi avaient-elles été baptisées par leurs propriétaires, tout à leur modeste rêve, initié dans les années 1950, d’un dimanche de pêche en famille. Après la décision écologique d’araser le barrage de la rivière, les pontons vermoulus des cabanes du lac de Vezins, dans le Sud-Manche, ont aujourd’hui les pieds dans la verdure.

Les lacs de Vezins et de la Roche-qui-Boit font partie de ces paysages cachés, peu accessibles car en contrebas de versants escarpés et boisés. La plupart des visiteurs ne les connaissent que depuis les ponts qui enjambent les retenues d’eau comme le Pont des Biards ou encore le Pont de la République. Ces paysages sont apparus dans la première moitié du 20e siècle lorsque la Société des Forces Motrices de la Sélune a entrepris la construction de deux barrages hydroélectriques sur la Sélune à une douzaine de kilomètres de son embouchure, dans la Baie du Mont Saint-Michel.

Les retenues d’eau ont alors ennoyé la vallée, transformant ses paysages. Ces lacs sont vite devenus un lieu de pêche, mais aussi de villégiature. En quelques endroits, au niveau du pont des Biards et sur les rives du Lair, les berges du lac de Vezins (le plus grand des deux) sont ponctuées de cabanons cachés dans les sous-bois. Construites dès les années 1950 et 1960, ces installations hétéroclites témoignent d’un fort attachement aux lieux et du souvenir d’un rapport privilégié et intime à un paysage en voie de mutation.

Cabanes avec vue sur le lac

Ces constructions se distinguent par des matériaux multiples, notamment de récupération, des formes et des styles composites. Au-delà de cette hétérogénéité, l’auto-construction et le bricolage dominent et semblent encore témoigner du temps investi dans l’aménagement de ces lieux. Des cannes, des seaux, des sièges, un réchaud, et quelques éléments d’épicerie, quelques meubles abritant de la vaisselle, un lit installé au fond du cabanon : le strict minimum pour une partie de pêche. Parfois un peu plus de confort. Mais toujours un soin particulier apporté aux aménagements pour profiter de la vue sur l’eau, que ce soit derrière des fenêtres ou à l’extérieur, depuis une terrasse ou un ponton aménagés au bord du lac.

Car, si les populations de sandres, brochets et carpes constituent la réputation des lacs de la Sélune, c’est aussi, et avant tout, le « décor » offert par cette portion de la vallée, parfois qualifiée de « gorges », qui compte. Elle offre en effet des atmosphères originales difficilement remplaçables. Ces cabanes, ou ce qu’il en reste, témoignent ainsi de l’attractivité passée de ce coin de nature approprié par les habitants des communes environnantes ainsi que par des pêcheurs de la région de Fougères et de Rennes qui y ont installé des cabanons de pêche. Le repos du pêcheur, Le beau vallon, Tout près du lac, Le bout du monde, la maison des écureuils…

Le cabanon constitue un refuge, un micro-univers à part qui permettait de s’échapper des nuisances de la ville et des tracas du travail. Le caractère isolé participe à cette relation intime. C’est un lieu de plaisirs simples : pêcher, ramasser des champignons, observer les animaux, naviguer sur les lacs, et profiter des paysages. C’est à la fois un lieu où on pouvait seul contempler la nature, mais aussi un lieu de convivialité où on se retrouvait en famille, où se nouaient des relations amicales, où se sont transmis des savoirs entre les générations.

« Pour les remontées de poiscailles ! »

« Au point de vue permis de construire, je crois que dans le secteur on est les seuls à avoir un permis, puisque toutes les petites baraques ont été construites, en fait, sans permis avant nous. Aujourd’hui, tout le monde me dit : « mais pourquoi tu as construis une maison là ? » Sur la commune, l’ancien maire avait été d’accord. Et après tout le monde a critiqué notre maison, notre installation, en disant « ils n’auraient jamais dû »… Que voulez-vous, le permis a été accordé. À l’époque, si on nous avait dit dans 40 ans on vous abattra la maison, et bien on n’aurait pas construit. »

« Moi, je suis de la ville. L’avantage d’ici, c’est le calme, on est au cœur de la nature. C’est une maison roots ; il n’y a pas le téléphone, on ne capte rien du tout à part la radio. C’est un environnement pour se reposer. Pour trouver, ce n’est pas évident. À part les accès principaux, le barrage, la base de loisirs, les choses qui sont un petit peu indiquées. Parce que là, de la route, le plan d’eau vous ne le voyez pas. Même pour trouver les coins de pêche, il a fallu venir une journée, chercher un peu, descendre les chemins…

La seule raison qu’on nous a donnée, c’est que ce serait pour permettre au saumon de remonter la rivière. Sauf que voilà, moi j’ai des amis qui pêchent et ils me disent que, et bien les poissons, ils vont pondre là où ils sont nés, donc ça fait longtemps qu’ils ne naissent plus par là, et que ça ne servira pas à grand chose. Moi j’aimerais bien qu’on nous explique vraiment l’intérêt de ce truc là. Économiquement parlant, c’est une catastrophe. Et sur le plan esthétique, j’ai déjà vu une vidange, c’est affreux !

Je me pose des questions. Je me suis renseignée sur les techniques qu’ils vont utiliser pour bloquer les sédiments. On risque de polluer toute la baie du Mont-Saint-Michel, donc je ne comprends pas. On lit « on va voir comment réagit la rivière en cas de crue ». Bon, c’est un petit peu aléatoire quand même. Après, ça va être de l’entretien. Nous, quand on vient on taille des arbres, on fait notre petite place de pêche, donc tous les ans on nettoie les bords du lac quoi. Pour moi, ça va rester à l’abandon. Comme toutes les petites rivières que je connais. Il n’y a plus rien de fait et tous les arbres tombent comme ça et on ne s’en occupe plus. Et les cabanes, à l’intérieur, il y a des trucs dedans, des appareils électriques, des gazinières et tout ça. Et bien ça va rester comme ça, devenir des décharges à ciel ouvert.

Une démarche participative qui viserait à impliquer les riverains et les usagers peut être intéressante, après ça dépend comment c’est amené. Mais moi je sais par expérience que c’est difficile de mobiliser les gens. Si c’est juste pour leur expliquer… Au moment de la signature du projet, il y a eu une réunion d’organisée et la ministre de l’environnement a signé sans même être venue sur place. Moi ça me dépasse. Je ne comprends pas l’intérêt, donc j’aimerais bien qu’on me l’explique. Si on me l’explique et que je comprends, pourquoi pas. Mais il faut qu’il y ait une bonne raison quoi, faut pas que ce soit pour les remontées de poiscailles quoi. »

Témoignages recueillis par Mathieu Viry, d’avril à octobre 2014, cinq ans avant la destruction du barrage de Vezins.

Les pieds dans le vide

Le lac de Vezins a disparu. Annoncée depuis 2009, la démolition du barrage s’est achevée en 2020. Cette décision du gouvernement s’inscrit dans une série de réglementations et vise à rétablir la continuité écologique. Hauts de 36 et 16 mètres de haut, ces barrages empêchent les poissons migrateurs, comme le saumon, d’accéder aux frayères, situées sur les parties amont de la rivière, dans lesquelles ils pourraient se reproduire.

Cette décision a cependant été vivement contestée par les élus locaux et les habitants. Une longue période de transition ponctuée de conflits, mais aussi de fortes incertitudes sur l’avenir des barrages et des lacs s’est installée jusqu’au démarrage des travaux de démolition du barrage de Vezins. Déjà, la vidange longue (mars 2017 à août 2018), pour gérer les sédiments accumulés à l’amont du barrage depuis la dernière vidange de 1993, de ce même barrage avait entamé la mutation des paysages de la vallée, laissant apparaître un nouveau paysage : une vallée dénoyée dans laquelle la végétation reconquiert peu à peu le fond.

Toujours en place, mais pour partie en mauvais état, voire totalement abandonnés, les cabanons et pontons de pêche, aujourd’hui les pieds dans le vide, témoignent de l’ampleur de la transformation à l’œuvre et du défi ouvert par ce chantier pour donner un nouveau projet à cette vallée. Ces cabanons font l’objet de peu d’attention de la part des élus et des cabinets d’étude qui ont proposé des pistes pour la reconversion économique et paysagère de la vallée. Au randonneur aventureux ou au chanceux ayant pu parcourir le lac depuis une embarcation, elles se révèlent pourtant nombreuses : près de 170 constructions ont été recensées le long des berges des deux lacs auxquelles il faut ajouter des abris plus sommaires.

« C’est juste une vallée qui est jolie »

« Ceux qui ont voté l’arrêt des barrages, on devrait leur couper le courant et ils pédaleraient pour avoir du courant, et ils se chaufferaient au bois, et ils laveraient le linge au lavoir. Il y a beaucoup de verts dans le nord du département, le saumon, le saumon…. Pour trois saumons qui vont remonter, peut-être, et qui vont bouffer quoi ? Tout le lisier des cultivateurs qui répandent dans les maïs. Et quand le barrage sera vide, on gagnera dix mètres de terrain, et on remettra du maïs. Et quand il y aura un orage, où passera toute la merde des bêtes ? Elle passera dans la Sélune et qu’est-ce qui bouffera ça ? Les saumons ! Les décideurs ne sont jamais venus. On regarde sur un papier, sur une carte : « allez hop, on va arracher ça, la rivière coulera, les saumons remonteront, soyons optimistes ».

« Les ouvertures de brochet, c’était la fête ! Tous les mois de mai, je posais deux semaines de vacances pour venir à la pêche. On a trois bungalows. Le dernier, où il y a le petit parking, c’est mon père qui l’a construit, c’est là que je suis arrivé à dix ans. Ensuite, des Anglais l’ont récupéré et ne sont jamais venus, ça se casse la figure, et puis il n’y a plus d’eau bien sûr. Après, c’est le mien, celui qui nous appartient toujours, où mes enfants viennent de temps en temps.

Pour la suite, je n’ai pas vraiment d’espoir. On n’est pas assez nombreux pour faire des mouvements comme ils font à Notre-Dame-des-Landes. Ici, on dirait que tout le monde s’en fout de ce coin là. C’est juste une vallée qui est jolie. Moi, ce que j’ai peur, c’est qu’il commencent les travaux et n’aient pas assez d’argent pour les finir. Et qu’ils laissent tout à l’abandon. Et toutes les petites maisons où les gens ne viendront plus. Qui va nettoyer ça, qui ? Le fils, le petit-fils ? Ça va tomber en délabre, voilà tout. Mon fils me dit : « papa, maintenant il n’y a plus d’eau à la maison, je ne vais plus venir ». La pêche, c’était son truc aussi et puis voilà, disons qu’ils ont été bercé là-dedans mes enfants, comme moi j’ai été bercé là-dedans. »

Témoignages recueillis par Mathieu Viry, d’avril à octobre 2014, cinq ans avant la destruction du barrage de Vezins.

Si le caractère sauvage de la vallée est mis en avant et apprécié par les propriétaires des cabanons, beaucoup s’inquiètent de savoir qui va assurer l’entretien des espaces dénoyés. L’image des cabanons abandonnés fait écho aux souvenirs nostalgiques liés à la vie du lac et à un âge d’or désormais révolu. Sans lacs, ces cabanons n’ont pour la plupart de leurs occupants aucune raison d’être.

« Pour nous c’est la fin de nos loisirs, de tout hein. S’il n’y a plus de lac ».

Des usagers décrivent leur crainte du « grand trou », du « vide » qui les attend. Ils expriment une peur majeure, celle de la friche à venir, synonyme de mort : « On ne pourra rien faire en attendant, et donc les gens ils vont finir par habiter ailleurs et pour moi ça va mourir ». Ces usagers peinent à envisager la vallée comme seulement sauvage : il lui faut aussi des humains qui l’entretiennent pour être fréquentable. Se résoudre à abandonner les lieux est cependant difficile : « je continuerai de venir au moins un temps pour voir ». D’autres ont tranché et préfèrent ne plus venir au bord de l’eau: « la cabane n’a plus d’intérêt sans le lac ». Ils se résignent à la disparition des cabanons : « Pour nous c’est la fin de nos loisirs, de tout hein. S’il n’y a plus de lac ».

La destruction semble en revanche inenvisageable : « Vendre ? ça ne vaut rien, ça ne vaut plus rien. Alors on ne sait pas. Démolir : franchement, ça m’ennuie. » Ils ne savent pas bien quel intérêt reconnaître à ce nouveau paysage qu’on leur impose : « toutes ces propriétés, elles ont été achetées, moi le premier je l’ai acheté que pour la pêche, c’est évident. Donc après, j’en fais quoi moi avec une vallée qui va être devant ? » Surtout, ils semblent abasourdis par le changement en cours : « on ne s’imaginait pas que ça arriverait comme çà. Parce que là c’était toute notre vie. C’étaient les loisirs ».

Quel avenir pour les cabanons ?

L’important investissement fourni par les usagers dans l’entretien des cabanons contraste avec leur faible participation à la définition d’un nouveau projet pour cette portion de la vallée suite à la disparition des barrages et des lacs. Si l’annonce d’arasement des barrages de la Sélune a révélé pour d’autres une forme d’accaparement des berges des lacs par les propriétaires de cabanons, qui ont parfois empêché le passage et d’autres activités, les habitants et usagers ne sont jusque-là pas sollicités pour définir un nouveau projet de territoire qui garantirait un partage de la rivière et une place pour chaque usager (pêcheurs, kayakistes, promeneurs, …).

L’appropriation par les habitants de la nouvelle vallée déterminera la réussite du projet en cours de définition par les élus. Il s’agira alors d’évaluer si les riverains se reconnaitront dans les nouveaux paysages créés par le projet écologique. Qui seront les bénéficiaires de ce nouveau projet : les habitants et usagers actuels ou bien des populations extérieures plus lointaines ?

Au final, c’est la garantie de la redéfinition d’un lien social entre le lieu et les riverains et usagers qui est donc posée. Quel rôle les cabanons et leurs usagers joueront-ils dans ce processus ? Les cabanons sont-ils voués à la disparition une fois les lacs eux-mêmes disparus ou d’autres formes d’usages et de liens au lieu apparaîtront-ils ?

Série publiée dans la revue Michel#4 et exposée en mars 2021 sur la façade du Cargö à Caen dans le cadre du festival Altérités.

La bataille

Publié le 17 mars 2021Photographies de Claude Boisnard

Éclairage de Pierre Coftier, historien

Sur les bords de l’Orne, en Suisse Normande, les ruines de l’usine de la Bataille racontent l’histoire ouvrière de la région. Les archives d’entreprise ont disparu. Restent quelques liasses sur les machines à vapeur, la situation économique, les lois sociales. La parole des ouvriers des filatures est rare. Faute d’organisation, faute de grève.

Étrange phénomène que l’arrivée des balles de coton, loin des ports côtiers, avant même la construction des lignes de chemin de fer, dans des contrées où l’on filait et tissait les fibres locales, de lin, de chanvre ou de laine.

L’histoire commence au tout début du XIXe siècle. Deux aventuriers de l’industrie textile, François Richard et Lenoir-Dufresne copient des métiers à tisser anglais et surtout la mull jenny, machine à filer qui supplante les rouets des fileuses à domicile. Ils obtiennent la prohibition des importations de toile de coton et concentrent leurs machines dans des abbayes et couvents, biens nationaux de la Révolution française qu’ils ont rachetés. Sous l’Empire, ils possèdent en Normandie des établissements à Sées, Alençon, L’Aigle, Aunay, Caen, parmi leur quarantaine de manufactures qui occupent environ 15 000 ouvriers.

Richard-Lenoir (nom pris par François Richard après le décès de son associé) est ruiné par la Restauration qui supprime les droits sur les importations de coton en 1814. Mais l’activité dont il est le pionnier va lui survivre et s’épanouir. Vers 1830, près de 4 000 ouvriers travaillent le coton dans une cinquantaine de filatures du département du Calvados. Le coton en provenance d’Amérique y est transformé en fil destiné principalement aux tissages des départements de l’Orne et du Calvados.

Des usines au bord de l’eau

Les filatures s’installent sur d’anciens moulins afin d’utiliser l’énergie hydraulique qui fera tourner les machines. Sur le plan cadastral de 1827, les communes de Clécy et du Bô, en Suisse Normande, totalisent cinq barrages sur l’Orne : moulins de la Landelle, de la Lande et de la Bataille, moulin du Bô et moulin à papier du Bô.

La filature de la Bataille est construite sur une pièce de terre contenant deux moulins et fonctionne dans les années 1850 avec soixante-trois ouvriers : quarante hommes, onze femmes et douze enfants. En 1869, après le décès de leur propriétaire Jacques Delivet, l’usine de la Bataille et celle voisine du Bô sont rachetées par deux industriels condéens, Jules Lecouturier et Ferdinand Véniard. Incendiée en 1884, la filature du Bô est transformée en usine de teinture pour le coton et devient une annexe de la Bataille.

Dans les années 1860, les hautes cheminées des machines à vapeur apparaissent dans les bourgs et les vallées industrielles. Les deux filatures de coton du Bô et de la Bataille vont elles aussi fonctionner à la vapeur, conjointement à la roue hydraulique. Les machines proviennent des ateliers de construction Windsor fondés en 1832 à Rouen par des ingénieurs anglais. Une imposante poutre métallique estampillée « Windsor-Rouen » subsiste dans les ruines de la filature de la Bataille.

Après la Première Guerre mondiale, l’usine est louée à des filateurs de Roubaix qui fuient les régions envahies et redémarrent l’activité en 1916. Elle est reprise vers 1930 par les établissements André Huet qui possèdent des usines textiles dans le Nord et l’Eure. En 1941, elle entre dans le giron d’une multinationale, la Compagnie française des Établissements William C. Jones, puis les Établissements Potel et Cie. D’importants travaux aménagent l’usine pour l’effilochage du coton.

Le travail des enfants

L’histoire raconte peu de choses des ouvriers disséminés dans les campagnes au XIXe siècle. Leur condition est éclairée de façon lacunaire par quelques articles de presse ou des rapports liés à l’application des premières lois protectrices de travail.

La loi de 1841 sur le travail des enfants bouscule les habitudes des filateurs : journée de huit heures pour les enfants âgés de huit à douze ans, de douze heures pour leurs aînés de douze à seize ans, repos des dimanches et fêtes. Jusqu’à douze ans, l’enfant ouvrier doit être scolarisé, au-delà, il doit posséder un certificat constatant qu’il a reçu une instruction. Dans les filatures, les enfants sont recrutés comme rattacheurs, au service du fileur pour lequel ils renouent les fils cassés.

La commission de surveillance, en 1855, rapporte que la durée du travail des enfants de huit à douze ans est de « treize heures de travail effectif comme les ouvriers. Vainement les contremaîtres affirment-ils le contraire, ils trahissent la vérité. L’enfant travaille aussi longtemps que l’homme ». Les enfants « avouent très naïvement qu’ils ne vont pas en classe et qu’ils ne savent ni lire ni écrire. » L’année suivante, la même commission constate la présence d’un enfant de quinze ans qui « ne sait ni lire ni écrire et n’a même pas fait sa première communion ; nous n’avons toléré cette circonstance que quand nous avons su qu’il fréquentait très régulièrement les instructions religieuses qui lui sont données par Monsieur le curé du Bô».

En 1862, le sous-préfet de Falaise dénombre 234 enfants de huit à seize ans (182 garçons et 52 filles) dans les vingt filatures de l’arrondissement. L’inspecteur du travail des enfants décrit en 1865 « ces visages pâles, étiolés, ces constitutions frêles et maladives, ces toux sèches, ces maladies graves et souvent mortelles : tous ces symptômes morbides, si souvent constatés par les conseils de révision dans la population des usines, ne provient en grande partie que de l’air vicié qu’elle respire ».

Dix ans plus tard, l’inspecteur – bénévole – du travail des enfants, explique qu’il n’y a plus d’enfants de moins de douze ans dans la filature de la Bataille. « Le salaire du rattacheur varie de 1/3 au 1/5ème de celui des fileurs qui gagnent de trois à cinq francs. Un contremaître intelligent a opéré une réforme heureuse, en permettant au rattacheur de changer de fileur. La rémunération des jeunes gens a été sensiblement améliorée : chaque fileur craignant de perdre un bon rattacheur intéresse ce dernier à ne pas le quitter. »

Des ouvriers résignés

Les bas salaires pratiqués sont expliqués par un environnement rural qui faciliterait la subsistance des familles. En 1844, l’usine de la Bataille paie un homme deux francs par jour, une femme un franc et demi et un enfant soixante centimes. La crise causée par la guerre de sécession américaine (1861-1865) réduit à la misère les ouvriers des filatures et tissages. « Admirables de patience, de dévouement et de résignation, les ouvriers malheureux de l’industrie cotonnière n’ont fait entendre aucune plainte collective, de nature à troubler l’ordre public », observe un contemporain.

L’enquête parlementaire sur « la situation des ouvriers de l’industrie et de l’agriculture en 1885 » se conclut par des questionnaires restés vierges ou par quelques indications sommaires. Le maire de Clécy : « Aucun ouvrier n’est sans travail. Je prétends dire par là, celui qui veut travailler. Nous avons une seule filature de coton à Clécy, celle de la Bataille qui occupe 60 ouvriers, hommes, enfants et femmes. Ils travaillent généralement plus de 12 heures chaque jour ; les nuits y sont souvent employées. »

Les dangers de l’usine

« Comme les champs de bataille, les filatures ont leurs malades, leurs blessés et leurs morts. Cette poussière filamenteuse, très visible au soleil, et qui en affaiblit les rayons, ce nuage insalubre et délétère qui enveloppe les ouvriers exerce la plus pernicieuse influence sur les organes respiratoires et devient le germe de ces affections phtisiques (tuberculeux, ndlr) qui, après avoir tué le parent, devient le triste héritage de la débile postérité. » (Inspecteur du travail des enfants, Falaise, 1865).

Journal de Condé, 21 novembre 1880, 28 novembre 1880 et 13 avril 1884.

Outre la poussière des filaments de coton, les arbres de transmission, courroies et engrenages font de l’usine un « endroit dangereux, qui attire et déchire cruellement les corps saisis.» (inspecteur du travail des enfants, 1865). Les rapports sur les accidents incriminent généralement la fatalité ou l’imprudence des victimes. Rares sont les filateurs équipés de protections ou de ventilateurs, comme le recommande le sous-préfet de Falaise en 1866.

Le besoin de main-d’œuvre dans des lieux isolés conduit les industriels à proposer un habitat pour accueillir des ouvriers venus de loin. L’inventaire des biens de la filature de la Bataille vendus en 1869 comprend un bâtiment à usage de « cantine » destiné à l’hébergement d’ouvriers généralement célibataires. Une enquête sur l’industrie en 1918 mentionne que « la maison met des dortoirs à la disposition de ses ouvriers célibataires et une cantine vend des aliments au prix de revient ».

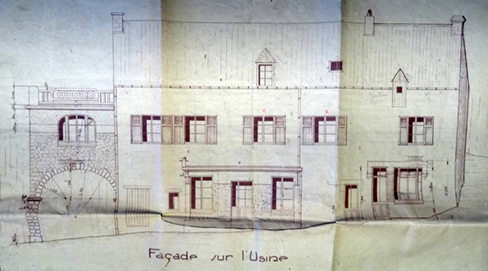

Le bâtiment, situé à proximité de l’usine, fait l’objet d’importants travaux d’aménagements entre 1941 et 1942 pour être transformé en « maison de direction ». Les vestiges de la maison de direction désormais ruinée demeurent visibles en 2021.

Plans d’architecte pour la maison du directeur, Jacques Potel, 1941-1942. Arch. Du Calvados.

La fin des filatures

La présence de matières hautement inflammables, conjuguée à l’usage de mécaniques et de machines à vapeur est à l’origine de nombreux incendies dans les usines textiles. L’incendie de l’usine du Bô en mai 1884 n’épargne que la machine à vapeur, quelques autres mécaniques et les logements ouvriers. Un incendie ravage la filature de la Bataille et réduit au chômage les quatre-vingts ouvriers en 1898. Une étincelle dans les engrenages d’une machine a pu enflammer les poussières de coton partout présentes dans les ateliers. Dès l’année suivante, l’usine est reconstruite avec une recherche esthétique affirmée. Elle fonctionnera jusqu’en 1959, avant de s’éteindre définitivement.

Aujourd’hui, la végétation recouvre le site, l’extérieur d’abord, puis les intérieurs des bâtiments dont les toitures et les murs s’effondrent. Du haut des Rochers des Parcs surplombant la vallée d’Orne, on aperçoit encore les deux cheminées de brique qui émergent de la végétation près du pont de la Bataille. Seul héritage de l’histoire. Pour combien de temps encore ?

On a besoin de vous…

… pour continuer à raconter le monde qui nous entoure ! Libre et indépendant, nous avons besoin de votre soutien, lectrices et lecteurs. Faites un don ponctuel ou mensuel ! Même avec cinq euros, vous pouvez soutenir Grand-Format, en cinq minutes seulement. Merci ! Si vous payez des impôts, un don de 100 euros ne vous revient qu’à 33 euros.

Un bout d'Amérique abandonné

Publié le 23 mars 2021Photographies de Coralie Hic

Éclairage de Laetitia Brémont, journaliste

Absence de clôture, maisons de plain-pied, numéros à quatre chiffres… On se croirait dans le New Jersey. Si ce n’étaient les tags et les vitres brisées qui font de la cité Lafayette, dans l’Eure, une ville fantôme. Désertée par les GI’s de l’Otan, elle attend sa reconversion sous la végétation.

Pour peu que vous soyez pressé, vous ne remarquerez pas la cité Lafayette. En partie cachée par des arbres, cette zone pavillonnaire ne présente rien d’extraordinaire à première vue. Pourtant, ce lieu chargé d’histoire, aujourd’hui presque totalement à l’abandon, a toujours été à part dans l’histoire d’Évreux. Pour découvrir ce « bout du monde », il faut rejoindre les hauteurs, le quartier Saint-Michel et ses coteaux, puis prendre la route du Neubourg pour quitter la ville. Alors que les maisons disparaissent pour laisser la place à la forêt, on accède à la cité Lafayette à pieds, par une entrée unique. Cent soixante-quinze pavillons sont disposés autour d’une rue formant une boucle. Il n’y aucune clôture pour délimiter les jardins, simplement un immense espace vert commun sur 26 hectares.

Aujourd’hui, la majorité des logements sont vides et l’atmosphère du lieu est étrange. Le site a été partiellement sécurisé. Certaines ouvertures ont été condamnées par des systèmes anti-infraction, mais de nombreuses portes et fenêtres ont été fracturées. Des incendies ont ravagé plusieurs logements et des tags ornent les façades. Arbustes et fleurs plantés par les derniers habitants sont retournés depuis longtemps à l’état sauvage. Malgré son côté apocalyptique, c’est un lieu de promenade prisé. Joggeurs, enfants en vélo, cueilleurs de mûres et de fleurs se succèdent en journée. La nuit, ce sont plutôt les voleurs de cuivre, les graffeurs et adolescents à la recherche d’un coin tranquille. Six propriétaires vivent encore dans cette cité fantôme, qui n’est pourtant qu’à quatre kilomètres du centre-ville d’Evreux. Pour comprendre cette situation, il faut se plonger dans l’histoire de ce lieu intimement lié à la seconde guerre mondiale.

9 000 militaires Américains

Entre 1940 et 1944, la Luftwaffe utilise un terrain d’aviation en périphérie d’Evreux qui sera plusieurs fois bombardé. L’armée américaine reconstruira cette base aérienne pour en faire une base de l’Otan entre 1952 et 1954. Ce sont ainsi 9 000 militaires américains qui s’installent sur place, parfois avec leur famille et qui doivent être logés. Plusieurs solutions leur sont proposées. Des baraquements et des caravanes sont installés sur la base qui offre, par ailleurs, de nombreux services : lieux de divertissement, clubs de sport… L’armée accompagne dans leurs démarches ceux qui souhaiteraient louer une chambre d’hôtel ou un logement à un particulier. Dans ce dernier cas, elle explique que les rares maisons que les Français proposent à la location n’ont pas le niveau de confort auxquels les Américains sont habitués. Un livret d’accueil, remis aux militaires, précise qu’il convient d’être attentif lors des visites de biens locatifs, de prévoir un budget de rénovation pour « éviter tout différend qui pourrait être préjudiciable à l’entente franco-américaine »…

L’United States Air Forces planifie également la construction de logements neufs pour son usage exclusif, selon les standards américains. C’est ainsi que la cité Lafayette sort de terre entre 1958 et 1960. Tout rappelle les USA : la large rue, l’absence de clôture, les maisons de plein pied alimentées en 110 volts et identifiées par des numéros à quatre chiffres… Cette « American way of life » imprégnera profondément la ville. Ainsi, les Ebroïciens, au contact de la culture américaine, développent une passion pour le rock qui ne s’est jamais démentie. En mars 1966, Le Général de Gaulle annonce le retrait de la France du commandement intégré de l’OTAN. L’armée française succède aux Américains qui partent progressivement à partir de juillet 1966.

5 Frs le télégramme des USA

Marc Poulain se souvient bien de cette époque : « La construction de la cité a nécessité d’arracher une partie de la forêt. J’avais 5 ans et nous habitions en face, dans une des dernières maisons avant la sortie de la ville. Adulte, je suis devenu télégraphe pour la Poste. Quand un Américain se mariait, nous lui livrions les télégrammes de félicitations. Nous touchions 5 francs pour chaque déplacement. Lorsque les Américains sont partis, ils ont vidé les logements et tout laissé sur les trottoirs… Je revois leurs grands frigos typiques… Tout a vite été récupéré ! »

La cité Lafayette sera cédée à l’armée française. Et pendant des décennies, elle vit au rythme réguliers des mutations qui provoquent l’arrivée et le départ des familles. Dans les années 1970, une vingtaine de pavillons sont vendus à des particuliers, dont certains seront ensuite rachetés par l’armée. Le lieu ne connait pas de changement notable, seuls les particuliers qui ont acquis un logement délimitent leur jardin, à la française.

« C’était si calme que j’avais l’impression que j’allais entendre des cris d’enfants…«

Nombre de familles qui ont vécu quelques années dans l’un des 175 pavillons de la Cité en gardent des souvenirs forts. Pierre Bonnet avait deux ans lorsque sa famille emménage en 1972. « Nous avons habité dans le pavillon 2731B, puis nous avons déménagé dans le 2636. Mes premiers souvenirs sont attachés à ce lieu. Mon frère est né à Evreux. C’est là que j’ai appris à faire du vélo. Je me revois sur le trottoir, mon père avait enlevé les roulettes et il était devant moi. Depuis, je suis toujours sur un vélo. J’en ai même fait mon métier puisque je suis journaliste spécialiste du cyclo-sport. Je garde de cette époque le souvenir d’une grande liberté, je retrouvais les copains, nous faisions des cabanes dans la forêt. »

Pierre Bonnet est retourné sur les terres de son enfance l’année dernière. « J’avais un reportage à faire à Evreux. J’espérais que la dernière maison dans laquelle j’avais vécu était encore habitée. Mais elle était vide. Cela m’a donné le plaisir d’y entrer. Il s’est passé quelque chose de spécial. J’ai tendu l’oreille, c’était si calme que j’avais l’impression que j’allais entendre des cris d’enfants… »

Même nostalgie pour Michel Saint qui a vécu une partie de son enfance dans la cité, du milieu des années 1990 au début des années 2000. « Beaucoup de mes souvenirs sont rattachés à ce lieu. J’ai le sentiment d’avoir eu une enfance unique avec une liberté totale. C’est un cadre très particulier pour grandir : une entrée unique, peu de circulation, la forêt est toute proche, les jardins qui n’étaient pas séparés, les voisins étaient tous des collègues de travail… Sur le coup, j’ai été très malheureux lorsque nous sommes partis en région parisienne. Je suis resté longtemps sans y retourner mais j’y vais désormais une fois par an, c’est un rituel. J’y retrouve les bruits de mon enfance. »

Une réhabilitation à l’identique

Au début des années 2000, les familles qui partent ne sont plus remplacées et les pavillons se vident. En 2010, la cité Lafayette est en vente. C’est la ville d’Evreux qui se portera finalement acquéreur, avec le projet d’y implanter un écoquartier de 500 logements. Les réactions des Ebroïciens sont contrastées. Beaucoup regrettent de voir disparaitre un pan de l’histoire locale, d’autres s’inquiètent, avec 300 logements supplémentaires, des difficultés de circulation… En 2014, changement d’équipe municipale. Les projets se succèdent, le nombre de logements est notamment revue à la baisse. Mais certains propriétaires, très attachés à leur maison et à la cité, refusent toujours de vendre. La cité se dégrade peu à peu.

En juillet 2019, la municipalité annonce que la cité sera finalement préservée telle quelle. Cent maisons seront rénovées, les autres, en trop mauvais état, seront reconstruites. Le début des travaux doit débuter début 2020. Mais divers aléas et la crise sanitaire passent par-là et rien ne bouge durant 2020.

Début 2021, la municipalité annonce qu’un promoteur a finalement été retenu pour réhabiliter les maisons qui seront destinées à la propriété, orientées « zéro carbone » et économes en énergie. Une première phase doit permettre d’ériger un « hameau témoin » dès le printemps 2021. Les logements suivants devraient être disponibles en septembre. Le quartier semble donc voué à être préservé et devrait entamer une nouvelle vie dans les mois à venir. Ses prochains habitants sauront-ils préserver l’âme de ce lieu unique ?

Série publiée dans la revue normande Michel#4.