La naissance

Publié le 4 mars 2020C’est l’histoire d’une petite vie, celle d’Azélie. 28 jours dans le service de néonatologie de Caen. Une plongée dans l’extrême prématurité, là où les soignants réalisent des prouesses et affrontent les frontières de la vie.

11 janvier 2018

Azélie est là, derrière la vitre d’un grand bocal. Un sac plastique l’enveloppe pour qu’elle garde le maximum de chaleur. Ses jambes sont tendues, aussi longues que son corps, à la perpendiculaire. Ses yeux sont fermés. Sa tête, de la taille d’une clémentine, est couverte d’un léger duvet.

Sa bouche s’ouvre et se déforme sous le masque à oxygène qui lui insuffle l’air nécessaire à sa survie. Le doigt de l’interne en pédiatrie impulse la cadence des respirations en obstruant toutes les secondes le trou de l’appareil.

Quatre médecins et sages-femmes sont autour d’elle. Elles lui ont procuré les premiers soins après l’avoir transférée par une petite trappe du bloc opératoire où mon épouse a subi une césarienne.

« Seule la main de l’interne continue de relier Azélie à la vie. »

Chaque seconde compte. Et mon cœur bat plus vite que d’habitude.

Ma fille est née il y a quelques minutes. Nous sommes le 11 janvier. Sa naissance était prévue pour le début du mois de mai.

Quand je la vois pour la première fois, je suis pris de panique. Azélie est toute rouge, si petite, si fragile. Je ne sais pas comment réagir : il est difficile de m’émerveiller devant elle tant je crains pour sa vie. J’aimerais prononcer des mots, mais je suis muet, abasourdi.

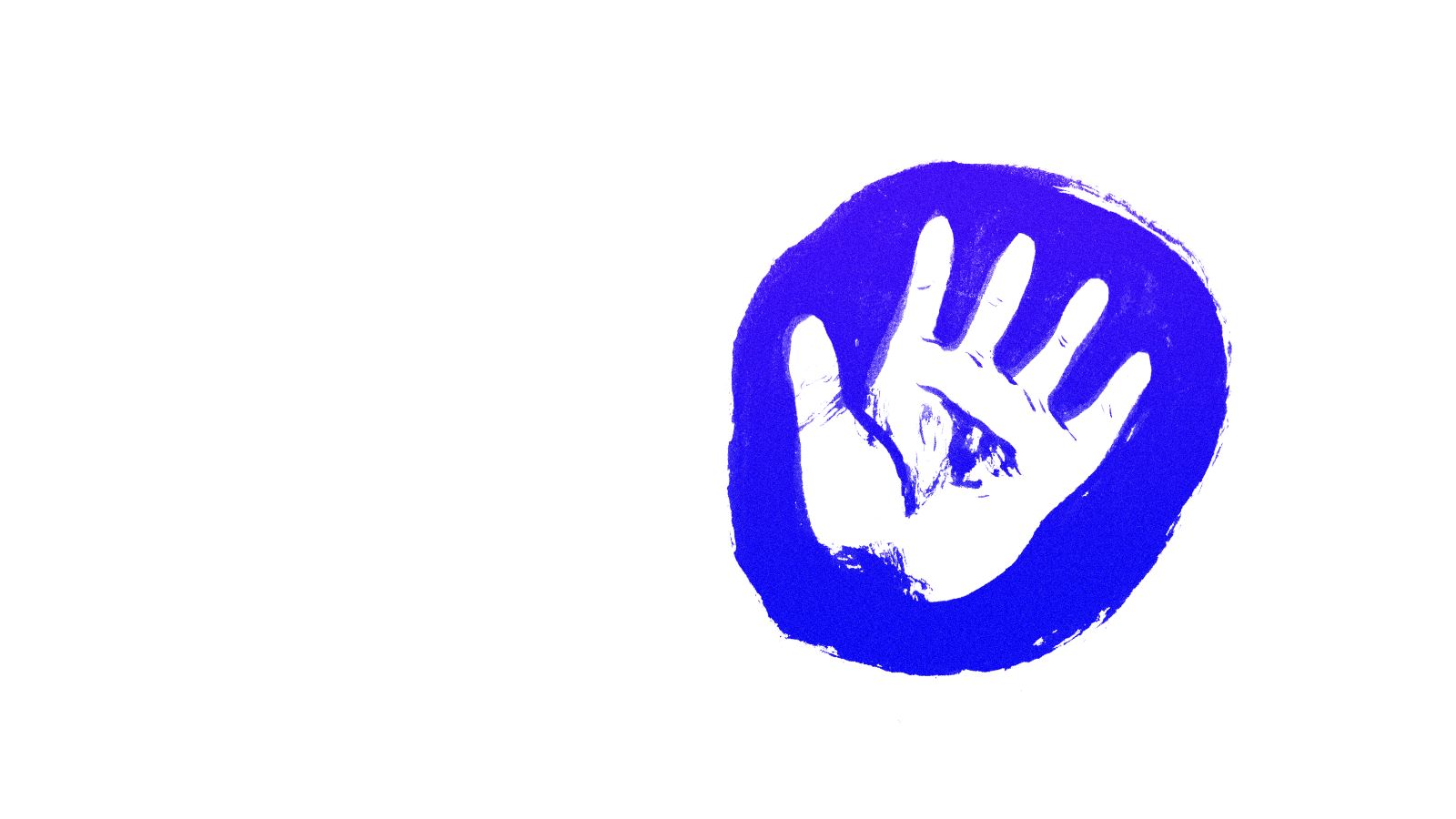

La couveuse se dirige vers le service de néonatologie. Seule la main de l’interne continue de relier Azélie à la vie. Nous pénétrons dans une petite pièce. Les puéricultrices et les médecins s’agitent autour d’elle. On lui prélève un peu de sang pour vérifier son oxygénation. On mesure le tour de sa tête pour lui mettre un bonnet qui soutiendra l’appareil afin qu’elle respire. Pour la rassurer, on m’invite à mettre mes deux mains autour d’elle : l’une au dessus de sa tête, l’autre sous ses pieds.

L’intubation qui alimentera ensuite ses poumons empêchera ses cordes vocales de vibrer.

C’est la première fois que je la touche. Je suis à quelques centimètres d’elle. C’est la première fois que j’entends Azélie pleurer. Un petit cri qui sort à côté de l’appareil de respiration. Très faible mais perceptible. Et qui étonne les médecins, tout comme sa vivacité.

Il est 2h00 du matin. Au milieu de la nuit, ma fille vit. C’est déjà un miracle.

À partir de quand peut-on prendre en charge un enfant prématuré ?

Valérie Datin-Dorrière, pédiatre dans le service de néonatologie du CHU de Caen :

« La définition de l’OMS du seuil de viabilité est de 22 semaines et/ou 500 grammes. C’est une définition théorique et mondiale. En pratique, en France, ce qui a été retenu, c’est au dessus de 23 semaines d’aménorrhée. Donc à partir de 24 semaines +0.

Cette période de 24/25 semaines est une zone grise, où l’on sait que le devenir est relativement incertain. Beaucoup de facteurs sont pris en compte pour savoir si nous pouvons apporter des soins à ces enfants : est-ce qu’il y a des risques infectieux ?, est-ce qu’il y a eu des corticoïdes en anténatal ?, est-ce qu’il y a un retard de croissance ?, est-ce que l’enfant a pu naître dans une maternité de niveau 3 (le plus élevé) où la réanimation a pu être faite le plus rapidement possible ?

En fonction de ces réponses, cela peut paraître déraisonnable de prendre en charge un enfant à 24 semaines. On peut alors penser que le pronostic vital est déjà certainement mauvais et cela n’a pas de sens d’engager la réanimation.

En Allemagne, à Cologne, des enfants de 23 semaines sont pris en charge, avec de bons résultats. Le Japon aussi prend en charge des enfants à 23 semaines. Là-bas, toute naissance potentielle doit être maximisée à tout prix, parfois au prix de quelque chose de déraisonnable, je trouve.

Les études sur la survie de ces enfants montrent des complications multiples, des lésions cérébrales non négligeables, et donc avec un devenir qui questionne un peu.

Ce seuil a évolué au fil des années. Il y a 10/15 ans, on se demandait si 24 semaines, c’était bien raisonnable. Il y a 20 ans, on était au dessus de 26, 28 semaines. On sait aujourd’hui qu’un enfant de 24 semaines, avec de bons facteurs de pronostic, a peut-être le même devenir maintenant qu’un enfant né il y a 15 ans à 26 semaines. Nos prises en charge se sont améliorées, et il y a des enfants plus petits qui peuvent survivre avec un meilleur devenir.

Le seuil des 24 semaines est amené à être revu en fonction de l’évolution des pratiques, en sachant qu’il y a une limite physiologique : c’est autour de 22 semaines que se constitue la barrière alvéolo-capillaire. C’est la zone d’échange gazeuse au niveau pulmonaire. Si on n’a pas les vaisseaux en regard des alvéoles pulmonaires, il n’y a pas de zones d’échange, donc les poumons ne peuvent pas apporter de l’oxygène et retirer le dioxyde de carbone. Donc on ne peut pas vivre si on n’a pas de poumons. S’il n’y a pas de développement pulmonaire…

Peut-être un jour descendra-t-on jusque là, si on se projette. En dessous, c’est de la science-fiction. »

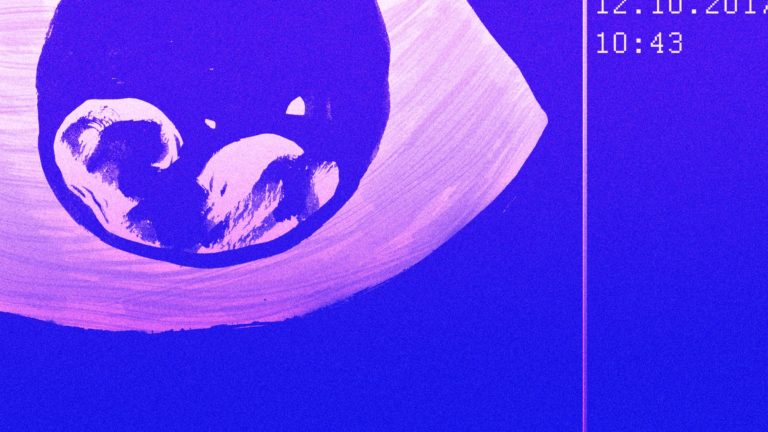

Octobre 2017 (deux mois de grossesse)

Une petite forme apparaît sur l’écran. Noire et blanche. Un peu ronde. On distingue la formation de la tête. On entend son cœur pour la première fois. Dans le cabinet du gynécologue, mon épouse est allongée sur la table de consultation, son ventre légèrement bombé. Cela fait deux mois qu’elle est enceinte de notre deuxième enfant.

L’instant est magique, unique. On se projette un peu plus dans notre vie future, dans quelques mois, avec nos deux enfants. On imagine notre quotidien : « je prendrais bien un congé parental » ; « il faudrait qu’on demande à la nourrice si elle pourra garder un autre enfant ».

Mais une tâche imperceptible pour nos yeux de parents vient légèrement nous inquiéter. Un petit hématome, à côté du placenta. « Il y a un risque plus important de perdre votre enfant, assure le gynécologue. Mais 75 % des grossesses avec un hématome vont jusqu’au terme. »

J-21 jours

Depuis plusieurs semaines, nous enchaînons les allers-retours aux urgences gynécologiques. L’hématome placentaire ne cesse de se résorber puis de se former à nouveau, provoquant au passage des contractions. Ce soir là, les douleurs sont plus fortes que d’habitude. La poche des eaux est rompue.

21 semaines de grossesses.

L’accouchement est potentiellement imminent. Si notre fille naît aujourd’hui, elle ne pourra pas vivre. Ses poumons ne sont pas encore formés.

Au cours de la nuit que nous passons à l’hôpital, une sage-femme vient discuter avec nous. Elle ne dit pas grand-chose, nous laisse parler. Sa présence est un vrai réconfort dans un univers froid de diagnostic médical.

A écouter les gynécologues que nous rencontrons, le diagnostic est simple : même sans liquide amniotique, notre enfant peut rester dans le corps de sa mère et continuer à se développer. Mais sans liquide, ses poumons ne peuvent pas se former correctement: c’est ce qu’on appelle une hypoplasie pulmonaire. A la naissance, le bébé a un maximum de risques de ne pas pouvoir respirer. Dès lors, une question se pose : voulons-nous interrompre dès maintenant la grossesse ?

J-2 jours

Qu’on appelle scientifiquement « rupture prématurée des membranes ».

Presque trois semaines ont passé. Dans un petit bureau du CHU de Caen, nous avons été reçus par Valérie Datin-Dorrière, une pédiatre du service de néonatologie et de l’unité de la source (voir encadré ci-dessous). Au téléphone, nous avons beaucoup échangé avec une amie, elle-aussi pédiatre en néonatologie. Sur Internet, j’ai compulsé des mémoires et des études scientifiques sur le sujet. Toutes et tous sont unanimes : le lien entre la rupture prématurée de la poche des eaux et le risque d’hypoplasie pulmonaire n’est pas systématique.

« Il y a donc une chance que notre enfant puisse vivre à la naissance »

Il y a donc une chance que notre enfant puisse vivre à la naissance, soutenue par les médecins et de nombreuses machines. Et qu’elle puisse grandir ensuite normalement. L’espoir est mince, mais bien présent.

Pour cela, il faut parvenir à la 24ème semaine de grossesse : il n’y a pas de prise en charge de l’enfant avant cette date. C’est dans trois jours. Dans son ventre, Nathalie ressent les mouvements de notre fille.

Demain, elle rentre au CHU pour être sous surveillance. Deux injections de corticoïdes vont être réalisées pour soutenir au maximum la respiration de l’enfant.

Qu’est-ce que la Source ?

Interview de Valérie Datin-Dorrière, pédiatre dans le service de néonatologie du CHU de Caen. Ses réponses sont à lire tout au long de notre récit.

« La Source est une structure ressource régionale de soins palliatifs. Leur mission est d’accompagner les équipes de soignants et de suivre les parents dont on sait que l’enfant va décéder dans les minutes, les heures qui suivent la naissance, s’il n’y a pas de poursuite de réanimation. C’est une alternative à l’interruption médicale de grossesse (IMG).

Pendant longtemps, quand on découvrait une maladie avant la naissance, le corps médical estimait qu’il fallait mieux interrompre la grossesse. Dans l’idée du gynécologue, autrefois, c’était : le bébé a un problème, on va supprimer la grossesse, comme cela il n’y aura plus de problème. La conception des soins était très paternaliste. Cela partait d’un bon sentiment, d’une volonté d’être bienveillant : ne pas faire porter la culpabilité d’un choix aux parents.

Puis des patientes ont commencé à poser des questions : est-ce que je suis vraiment obligé de faire cette IMG ?, est-ce que je ne peux pas attendre que cela évolue de son propre compte et que cet enfant décède éventuellement in utero ou à la naissance ? Les psychologues qui suivaient les patientes ont confirmé que l’IMG était dans certaines situations très difficile à vivre pour les patientes.

Je ne dis pas que parfois, la bonne solution, n’est pas celle de l’IMG. Dans certaines situations, pour certains couples, c’est bien celle-ci. La meilleure décision est celle qui est prise conjointement, pour laquelle le couple est entièrement convaincu. Dans chaque histoire, il y a la moins pire des solutions à prendre.

Au début, les premières femmes qui ont décidé de ne pas interrompre leur grossesse ont provoqué des situations de rejet parmi les soignants. De plus en plus, la voie de la non-IMG, devient dans le champ du possible. Cela va de pair avec l’apparition puis les réflexions autour des soins palliatifs pédiatriques, qui ont d’abord émergé en cancérologie pour les enfants, puis qui sont arrivés en néonatologie.»

J moins 1 (début du 6ème mois de grossesse)

Pile 24 semaines. La sonnerie stridente de notre téléphone fixe retentit dans la maison. Il n’est que 22h30 mais je suis sur le point de sombrer dans le sommeil. Au bout du fil, Nathalie puis la gynécologue. Je tremble comme une feuille en entendant leurs mots.

Une césarienne d’urgence est prévue. Notre fille va naître cette nuit.

Dans la chambre où mon épouse est surveillée avant de passer au bloc opératoire, on m’invite à remplir un papier avec les prénoms de l’enfant.

Extrême prématurée

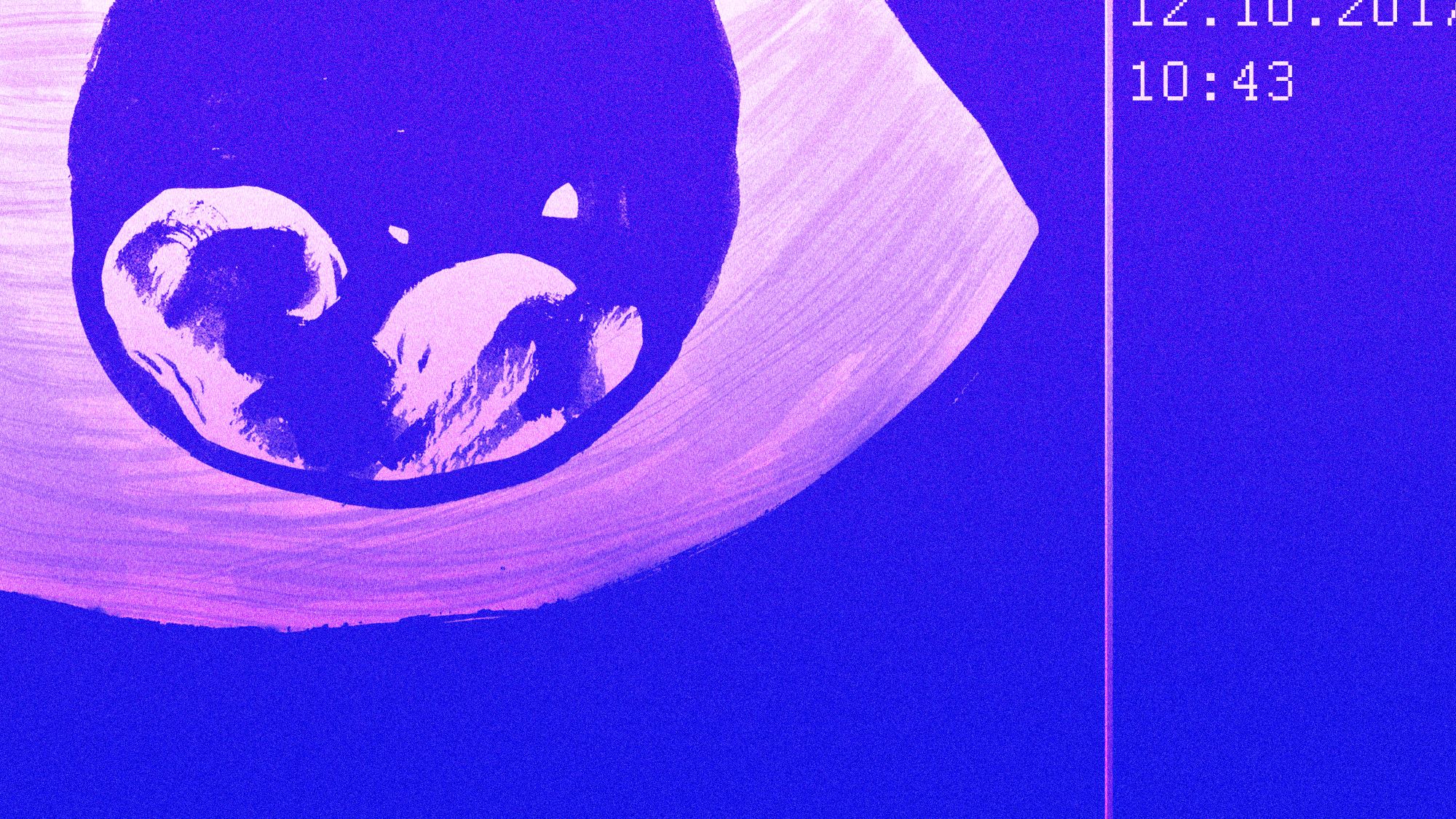

Publié le 10 mars 2020Azélie pèse 550 grammes et fait une vingtaine de centimètres. Elle est une extrême prématurée.

Si elle peut être maintenue en vie, c’est grâce aux connaissances des médecins et des puéricultrices qui l’entourent, et au dispositif technique qui l’accompagne. Presque tout ce qu’Azélie n’est pas capable d’assumer seule est externalisé à des machines. Et il en faut, des machines, quand on naît à 24 semaines.

Un petit brassard entoure son pied pour mesurer le taux d’oxygène dans son sang. Sur son torse, on écoute son cœur. Sur son avant-bras, une perf sera posée pour la nourrir et lui administrer les médicaments qui arrivent à partir de cinq ou six pousse-seringues programmées régulièrement. Sous son pied, on vient régulièrement la piquer pour prélever de son sang et vérifier sa glycémie. Dans son nez, les soignants ont glissé un tube qui lui apporte de l’oxygène directement dans ses poumons. Autant d’éléments utilisés en réanimation pour n’importe quelle personne, mais adaptés pour de tout petits bébés.

Une machine envoie l’oxygène et le monoxyde d’azote, un gaz qui permet de combler des problèmes de respiration.

Entre nous et Azélie se dresse une frontière. Une enveloppe de plastique rigide qui assure un milieu quasiment étanche où notre fille est censée grandir tranquillement et être protégée des microbes. Deux ouvertures circulaires sont disposées de chaque côté de la couveuse où les soignants et nous pouvons glisser nos mains pour la toucher et prodiguer des soins.

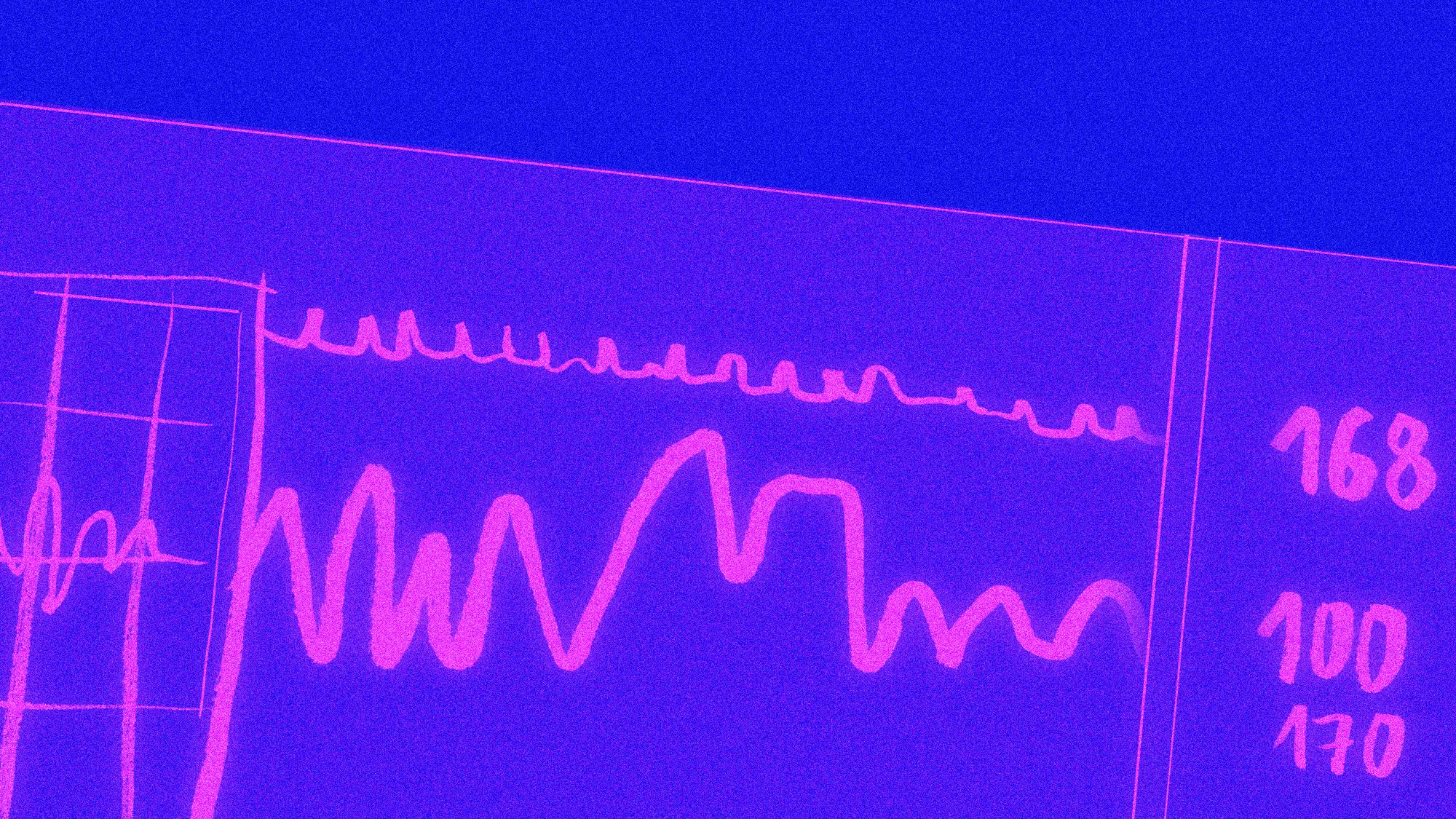

Au dessus de la couveuse, deux écrans permettent de suivre les « performances » d’Azélie. Son rythme cardiaque et son taux d’oxygène dans le sang, principalement. Dès qu’ils passent en dessous d’un seuil critique, la couleur de l’écran change, devient orange puis rouge, et des bips retentissent. Dans le rouge, les puéricultrices qui suivent les écrans de toutes les chambres accourent pour augmenter l’oxygène et « réanimer » les bébés.

Au milieu de sa couveuse, Azélie est endormie, paisiblement. Régulièrement, les machines sonnent. Des calmants lui sont administrés afin qu’elle soit la plus relâchée possible. La machine qui soutient sa respiration fait vibrer son torse légèrement.

Elle est sauvée. Pour combien de temps ?

« À quel moment est-ce que l’on pourra savoir qu’elle peut respirer ? «

Un jeune pédiatre suit Azélie au cours de ces premiers jours. Il a de petites lunettes rondes, est très calme, extrêmement sérieux. Il parle tout bas pour éviter d’ajouter aux bips incessants des machines un bruit supplémentaire. Il procède toujours de la même façon. Après une salutation rapide, il passe des minutes à tout observer : les écrans, les machines, notre fille. Il ne dit rien pendant de longues minutes : « Je préfère faire le bilan d’abord et vous parler ensuite », nous dit-il au cours des premiers jours. Nous l’observons. Puis il débriefe avec nous.

Deux jours après sa naissance, nous faisons le point sur les capacités respiratoires de notre fille. C’est la principale interrogation qui nous taraude :

« On nous a parlé des risques d’hypoplasie pulmonaire, à cause de la perte du liquide amniotique depuis trois semaines. À quel moment est-ce que l’on pourra savoir si elle pourra un jour respirer ?

– Pour l’instant, c’est trop tôt. On ne peut pas le savoir. Elle a les mêmes problèmes qu’un prématuré né à ce stade.

– Mais est-ce qu’elle aurait pu ne pas du tout réagir à la naissance ?

– Oui, mais il faudra encore attendre pour savoir si elle peut respirer. C’est la seule réponse que je peux vous donner, au jour d’aujourd’hui. »

Trois jours

Le service de néonatologie devient notre deuxième maison. Le matin, je longe l’immense bâtiment du CHU vers 8h00. Prends l’ascenseur, troisième étage. Pénètre dans la salle des familles. Me lave les mains, mets un masque sur ma bouche et mon nez. Parcours le couloir qui mène aux chambres de la réanimation néonatale. César, Paul, Thomas, Lola, Anatole : les prénoms s’égrainent sur les portes souvent ouvertes où les puéricultrices prodiguent des soins. Je ne sais pour l’instant rien de ces petites vies qui luttent elles-aussi.

Vidéo de présentation du service de néonatologie de Caen.

La chambre d’Azélie est dans la pénombre. Les volets roulants sont descendus pour éviter que les rayons de soleil de ces jours froids d’hiver ne viennent se projeter sur la couveuse. Une, puis deux pressions : j’active la solution hydroalcoolique sur mes mains. Je m’approche de la couveuse où Azélie est le plus souvent endormie. Puis je jette un coup d’œil sur son cahier de suivi où toutes ses constantes sont notées.

Cette nuit là, à 1h00 du matin, Azélie a désaturé. L’oxygène a diminué dans son sang, sans raison apparente. Une radio des poumons a été effectuée pour vérifier si le tube qui lui apporte l’oxygène était bien positionné. Aucun problème n’est détecté. « Les alvéoles ne sont pas développées », nous expliqueront les médecins. Pour la soutenir, une transfusion sanguine va être effectuée dans la journée, car son taux d’hémoglobine est bas. Cela peut expliquer que l’oxygène ne circule pas assez.

Une fois mes mains réchauffées, je peux venir toucher Azélie, sa tête et ses pieds, lui signifier ainsi ma présence, lui parler, chanter. C’est notre tête à tête du matin, un moment privilégié et calme avant le défilé des soignants, la tempête de la journée, et souvent, l’absence de bonnes nouvelles.

Grâce à quoi est-on capable aujourd’hui de prendre en charge des enfants dits « extrême prématurés » ?

« D’abord grâce aux connaissances sur le plan épidémiologique, tout ce qu’on a pu collecter comme informations sur le devenir de tous ces grands prématurés. En France, c’est l’étude Epipage qui nous permet de savoir où on va et de constater nos faiblesses.

Il y a ensuite les avancées technologiques : les respirateurs qui sont plus performants qu’ils ne l’étaient auparavant. Des techniques d’administration de médicaments : on peut désormais instiller le surfactant [qui agit de telle sorte à empêcher les alvéoles des poumons de coller les unes aux autres, ndlr] avec une petite sonde très fine. Auparavant, il fallait forcément que ce soit avec une sonde d’intubation. C’est désormais beaucoup moins traumatique. Et pour les enfants qui n’ont pas une pathologie respiratoire sévère, cela permet de ne pas aggraver la situation. C’est une avancée.

Il y a aussi les avancées qui concernent la stratégie des soins de développement. On s’est rendu compte il y a quelques années que faire survivre des enfants après un parcours très compliqué était une chose. Mais si ces enfants ont une altération de leur développement, des troubles du comportement, des troubles relationnels, etc… on n’avait pas gagné.

Ce qui est important, c’est de faire survivre, mais avec une qualité de vie somatique et de neuro-développement. Et il faut s’en préoccuper dès les premiers jours d’hospitalisation, pas dans 6 mois ou un an.

Le troisième trimestre, in utero, est un grand moment de développement cérébral (les interactions entre tous les neurones se font au cours du 3ème trimestre) avec énormément d’expériences neuro-sensorielles : le goût, l’odorat qui sont très développés, le sens du mouvement lorsque l’enfant baigne dans le liquide amniotique. A l’inverse, dans le ventre de la mère, il n’y a pas tellement de stimulation sonore, si ce n’est les voix qui sont atténuées. Il n’y a pas non plus de stimulation visuelle.

L’enfant prématuré en réanimation classique, comme on le faisait autrefois, avait de la lumière sur le visage. Autour de lui, ça hurlait de partout. On ne lui proposait pas d’expérience motrice, parce qu’il était attaché. On ne lui donnait pas à manger jusqu’à ce qu’il soit prêt à sortir (autrement que par les sondes). L’enfant n’avait donc pas d’expériences gustatives.»

Cinq jours

Azélie a les yeux ouverts. Deux petites billes noires.

Aux problèmes respiratoires est venu s’ajouter un problème potentiellement lié au manque d’oxygène. De petits saignements au cerveau sont révélés par une échographie. « Si cela reste comme cela, il n’y a pas de risques », explique le médecin. Une nouvelle échographie est prévue à la fin de la semaine.

Sept jours

Cela fait une semaine qu’Azélie vit. Au milieu de nos inquiétudes, nous avons découvert que nous pouvions passer des heures avec notre fille sur notre torse. C’est ce qu’on appelle le « peau-à-peau ». On s’assoit dans un grand fauteuil que l’on incline légèrement. Une infirmière prend notre fille dans ses mains tandis qu’une autre s’occupe de transférer les tubes et les câbles qui la maintiennent en vie. Azélie, en couche, est déposée sur notre torse nu, calée avec des coussins et une de nos mains qui vient se poser contre elle. Les câbles sont fixés avec du scotch sur nos épaules.

Nous voilà partis pour deux, trois, quatre heures de peau-à-peau. Le bébé retrouve les pulsations du cœur qu’il entendait dans le ventre de sa mère, puis l’odeur et la chaleur du corps de ses parents. C’est une parenthèse pour lui et pour nous qui recrée artificiellement la proximité avec sa maman, perdue prématurément. « Le peau-à-peau aide à développer le plan pulmonaire, digestif, cardiaque. Donc vous pouvez en faire autant que vous voulez, quand les durées sont élevées, nous précise une des pédiatres qui suit Azélie. Sinon, en effet, le déplacement n’est pas bénéfique. »

Une petite boule chaude est contre mon torse. Sa main vient gratter légèrement ma peau. La première fois, le temps est long… Il ne faut pas bouger, faire attention aux câbles. Je suis tendu, stressé. Au bout de 10 minutes, ma main gauche est ankylosée. Au fur et à mesure des jours, ces peaux-à-peaux deviennent ma motivation quotidienne.

Un vrai bonheur qui dépend quand même des indications données par l’écran de surveillance : souvent, l’oxygène dans le sang est bien meilleur en peau-à-peau ; son rythme cardiaque se stabilise. Les médecins réduisent alors son assistance respiratoire. « Un shoot de bien-être », comme le disent les puéricultrices, qui peut continuer une fois qu’Azélie est retournée dans sa couveuse.

Parfois, ses « constantes » chutent. On vérifie que le tuyau d’oxygène est bien positionné, on rescotche une partie des câbles, les soignants augmentent l’apport en oxygène. Je tente alors de contenir mon stress pour ne pas ajouter une difficulté supplémentaire à ma fille. Je crains de lui transmettre mon anxiété.

Vidéo du service de néonatologie du CHU de Caen.

Le peau-à-peau, d’où ça vient ?

« Tout a démarré à Bogota en Colombie, où ils avaient beaucoup d’enfants prématurés ou avec de faibles poids suite à des grossesses compliquées, dues à un contexte socio-économique difficile, beaucoup de retard de croissance et pas assez de couveuses. Ils se sont dit : il ne faut pas que ces enfants aient froid, donc on n’a pas d’autres moyens pour les mettre au chaud et les réchauffer que de les mettre en peau-à-peau, sur leurs parents.

Ils se sont alors rendu-compte que non seulement cela compensait la couveuse, mais que cela améliorait aussi les taux d’allaitement, la régulation thermique et respiratoire.

En terme d’attachement, de lien, il se crée également un contact, un soutien au développement.

Une étude a été publiée sur les bénéfices à 10 ans du peau-à-peau à Bogota. Les enfants avaient un meilleur développement cognitif, une relation plus sécure à leur famille, un épanouissement…

Cette pratique est ensuite arrivée dans les pays développés comme un bénéfice qui peut être apporté aux enfants afin de soutenir une survie de qualité. »

Obstination raisonnable ?

Publié le 18 mars 20209 jours

Dans la salle des urgences pédiatriques, les parents et les enfants attendent d’être pris en charge. C’est par ici que l’on rentre, le soir, quand l’hôpital est presque endormi. Dans l’ascenseur qui me mène ce soir là en réanimation, je monte avec une maman que j’ai aperçue plusieurs fois en néonat’. Elle a de grandes cernes sous les yeux. Cela fait plus de deux semaines qu’Anatole est né. Son histoire ressemble beaucoup à la nôtre. La principale différence, c’est que son fils a pu très vite se passer de l’intubation, ce qui n’est pas le cas d’Azélie. « Il a depuis régressé, m’explique alors sa maman. C’est ce qui est dur. On croit qu’on a passé un cap et puis on revient en arrière. Il a attrapé plusieurs staphylocoques, tout ce qui traîne dans le service. » Pour des bébés extrêmement fragiles, le moindre virus ou microbe peut être fatal.

Clémence est la première maman avec qui je parle dans le service. L’entendre me raconter son récit me fait du bien. Je m’accroche aussi à ces photos d’enfants affichées sur les murs du service, avec deux indications, les semaines de naissance et le poids : Erwan, né à 26 semaines, 650 grammes ; Pauline, 25 semaines, 550 grammes. Ou ces lettres de parents répertoriées dans un grand cahier de la salle des familles, qui expriment leur reconnaissance envers les soignants du service :

«Antoine a maintenant presque un an et il est en pleine forme (68cm – 7,6kg). Je me rappelle avec émotion la première fois où Antoine a ouvert les yeux, la première fois où j’ai entendu sa voix après l’extubation, son premier bain, son premier body. […] Un immense merci ! À l’équipe du Suivi intensif de grossesse à qui Antoine doit beaucoup. Aux équipes de néonat… »

Quelle place ont les parents dans l’accompagnement de leur enfant prématuré ?

« Autrefois, les parents étaient des « visiteurs ». Il y a 20 ans, les bébés restaient 24h sur 24 dans la couveuse. Les parents avaient le droit de venir deux heures l’après-midi. Cela a énormément évolué.

À Caen, on a désormais pour chaque chambre de réanimation un fauteuil qui se transforme en lit pour les accompagnants. Ce projet a pu être soutenu par les pièces jaunes. Mais tous les services de néonat’ ne sont pas encore dans une mouvance de soins de développement. Inversement, il y a des équipes pionnières, celle de Brest par exemple ; à Valenciennes également, où ils sont très bons. À l’étranger, les exemples, ce sont la Suède et la Norvège.

Là bas, ils hospitalisent la mère dans la même chambre que celle de l’enfant, à partir de la salle de naissance. L’enfant qui vient juste de naître et qui est intubé peut être placé directement en peau-à-peau sur l’un des parents.

C’est l’avenir pour nous. L’asso SOS Préma a décidé de financer pour tous les services qui le souhaitent un fauteuil avec un système de ventilation pour pouvoir faire la liaison avec la salle de naissance et la salle de réanimation, en mettant l’enfant sur le père en peau-à-peau. Cela demande du temps, de l’argent, des moyens humains, pour pouvoir faire ça bien, en toute sécurité : cela exige deux infirmières puéricultrices pour éviter l’extubation.»

12 jours

L’espace des familles est un « sas » entre le monde extérieur et la bulle du service de néonat’. Un endroit pour manger en 10 minutes, se poser quelques instants, avant de repartir au front, en peau-à-peau ou pour donner des soins. Un canapé, des fauteuils, une table, un frigo, des casiers dont les parents ont parfois oublié de laisser la clé une fois l’hospitalisation achevée, un micro-onde, des jeux pour les enfants.

Le poster a un peu vécu, mais il est là, à l’entrée de la salle des familles. Un patchwork de photos d’enfants. En dessous, un prénom, et les mêmes indications que l’on retrouve à l’intérieur du service : 26 semaines, 600 grammes ; 31 semaines, 1,5kg… Ils ont désormais 5, 7, 10 ans, et participent à une course organisée par l’association Les petits cœurs de beurre. Tous sont nés prématurés, et ont été opérés de problèmes au cœur fréquents chez les prématurés, dont l’un s’appelle la persistance du canal artériel (en savoir plus ici).

Lola, née à 26 semaines et 660 grammes, a été opérée il y a quelques semaines dans le service de néonat. Depuis, ses constantes respiratoires se sont nettement améliorées, me raconte sa maman rencontrée dans la salle des familles. Cela fait deux mois que Lola est arrivée sur terre. Elle pèse désormais un kilo et est passée en soins intensifs, le service qui suit la réanimation. Aujourd’hui, elle a pris un bain pour la première fois. Sa maman me montre la vidéo.

« C’est trop bon, ces jours-ci, on ne sait pas ce qu’il va y avoir ! », lance la maman de triplés arrivés eux-aussi quelques jours avant Azélie. Avec son compagnon, elle ne parvenait pas à avoir d’enfants. Ils ont donc entamé une démarche de PMA. Quand les médecins ont repéré que trois embryons grandissaient, ils ont proposé d’en enlever un pour réduire les risques liés à une grossesse multiple. « Mais lors de cette manipulation, les trois peuvent mourir, explique la maman. On a refusé : j’avais déjà eu trop de mal à avoir des enfants pour qu’on m’en enlève un. Un gynéco nous a dit : il vaut mieux ne pas avoir d’enfant qu’un enfant prématuré. Moi, je préfère passer mes journées ici. » Thomas, César et Paul occupent trois chambres du service de réanimation.

Quand j’évoque les difficultés d’Azélie, les autres parents tentent de me rassurer. Ce n’est qu’un passage, ça va aller.

Vidéo réalisée par le CHU de Caen.

13 jours

Les bips retentissent dans la chambre, et au milieu du couloir du service où une puéricultrice surveille les constantes des enfants, via quatre ou cinq écrans. En direct, elle connaît le taux d’oxygène dans le sang et les battements cardiaques de chacun. Et là, sur l’écran d’Azélie, la courbe de son oxygénation a chuté. 50 %. L’écran vire au rouge. Azélie est en danger.

En quelques secondes, la pédiatre arrive suivie de son cortège d’internes. Bloque la sonnerie stridente. Tente un basculement de la machine vers une autre forme de respiration. La situation ne s’améliore pas. Ajoute une dose d’hypnovel, un médicament pour calmer un peu plus Azélie dont le corps semble refuser les vibrations de la machine à oxygène.

« En attendant que ça agisse, vous pouvez mettre vos mains autour d’Azélie », m’invite la pédiatre. Ses constantes augmentent en même temps que la pédiatre regarde l’écran. Dès qu’elle pose ses yeux sur Azélie, ses constantes s’améliorent. La médecin blague : « Dès que j’ai le dos tourné, cela ne va plus. Tu sais, je suis là pour la nuit. Je vais te surveiller. »

14 jours

Depuis ce matin, le prénom «Anatole» a été enlevé de la porte de la chambre qu’il occupait. Une fiche liée à l’entretien de la chambre a été placardée. « Il est passé en soins intensifs », nous rassure Justine, la puéricultrice qui s’occupe ce matin d’Azélie. Nous sommes soulagés : après la réa, les soins intensifs accueillent les enfants avant qu’ils ne partent en soins courants, puis qu’ils quittent la maternité.

Si l’histoire des autres enfants nous touchent autant, c’est que nous savons qu’il n’y a que deux possibilités : quitter le service pour aller en soins intensifs, avec moins d’aides ; ou mourir.

Le midi, nous mangeons avec une femme qui est coiffeuse, et son compagnon qui travaille dans la restauration. Leur fils devait sortir cette semaine, peut être la semaine prochaine. « Je n’en peux plus, dit le papa, qui blague sans cesse. L’avantage, c’est que quand il rentre, il est déjà propre, il mange tout seul. » Tout le monde rit. La maman de Lola, qui est née à 26 semaines, évoque la dette que sa fille devra rembourser à l’adolescence. Elle habite à une cinquantaine de kilomètres et elle fait la route tous les jours pour venir passer du temps avec sa fille.

Que sait-on de l’avenir et de la vie des enfants prématurés à 5 et 10 ans ?

« En France, une grande étude nationale a été menée, elle s’appelle Epipage. Même si ces études statistiques ne répondent pas à un individu donné, elles nous permettent à nous, soignants, de nous projeter pour voir ce qui a du sens et ce qui n’en a pas, en terme de soins. On peut avoir un ordre d’idée, par exemple, pour un enfant né à 30 semaines, sur les risques et les difficultés d’apprentissage, les séquelles respiratoires, la marche, les problèmes ophtalmologiques…

Entre 1997 et 2011, grâce à l’introduction des soins de développement et aux progrès techniques, les statistiques montrent par exemple une diminution des séquelles motrices. On travaille désormais sur l’évaluation de l’apprentissage à l’école. »

Pour en savoir plus sur ces études, rendez-vous sur le site Internet d’Epipage.

14 jours

Notre aîné Gabriel commence à pleurer dans le couloir du service. Il ne veut pas du masque qu’on tente de lui mettre à chaque fois qu’il vient voir sa petite sœur. Gabriel a un an et demi. On lui met de la solution hydro-alcoolique sur les mains, on le prend dans nos bras et on fait le tour de la couveuse, en lui montrant Azélie, au milieu de ses tuyaux, dans la pénombre. Je me demande parfois s’il la voit bien, et ce qui se passe dans sa tête. Il est en tout cas très excité à l’idée de venir ici. Et nous aussi. On ne réussira jamais à lui mettre un masque.

Pour une naissance à 24 semaines aménorrhée, les chances de survie sont désormais de 60 %, avec complications variables. Des séquelles motrices pas si fréquentes que ça (moins de 10%). Un tiers des enfants ont des troubles des apprentissages, qui peuvent être importants. Plus les semaines passent et plus le pronostic s’améliore.

« Avez-vous pris des photos ? », nous demande une pédiatre un jour où Azélie va mal. Depuis l’arrivée d’Azélie, les soignants nous ont souvent suggéré de faire venir son grand-frère. L’équipe du service sait que ces rencontres et ces souvenirs sont importants dans le cas où la vie devrait s’arrêter.

15 jours

Les médecins ont retiré les masques qui cachent leur nez et leur bouche. Nous nous sommes habitués à ne voir que leurs yeux, et à sonder leurs regards : sont-elles inquiètes, pressées, disponibles, confiantes ?

Mais là, dans le petit bureau de la psychologue du service qui vient nous voir de temps en temps dans la chambre d’Azélie, nous découvrons le visage de certaines d’entre elles. Impassible, grave, compatissant. Un arbre multicolore est collé au mur. Une table basse sépare le corps médical de celui des parents. La petite pièce accueille les rendez-vous avec les familles, « pour faire le point », quand la situation est grave.

C’est Mme Datin, la pédiatre qui nous a rencontrés avant la naissance, qui mène la discussion. Son ton est posé, réfléchi, direct. « Je sais que vous êtes très présents et que vous percevez notre inquiétude. Il est nécessaire de prendre du recul pour constater que la situation respiratoire d’Azélie n’évolue pas depuis deux semaines. » L’hypoplasie pulmonaire se confirme. « Les vaisseaux sanguins des poumons ne parviennent pas à amener l’oxygène dont elle a besoin. Tout concorde à dire qu’elle n’est pas modeste. Mais est-elle sévère ? » Les médecins ne le savent pas encore totalement. Il faut que dans les prochains jours une étape soit franchie : que l’aide respiratoire soit diminuée, pour retirer l’intubation et passer à un respirateur moins invasif.

A défaut, les soins devront s’arrêter. La réanimation ne peut servir à prolonger la vie sans une perspective de parvenir un jour à l’autonomie de l’enfant.

– Est-ce que la croissance d’un enfant peut permettre de développer ses poumons ?, je demande.

– Oui, mais uniquement quand il manque peu de capacités respiratoires, au dernier moment avant de rentrer chez soi.

– Des enfants de 24 semaines parviennent-ils à se passer de machines et faire des progrès en deux semaines ? »

– « Oui, cela arrive. »

[…]

Nous sommes face au mur. Celui que j’entrevois depuis quelques jours. Il existe une dernière chance médicamenteuse pour réduire l’inflammation des poumons d’Azélie provoquée par le respirateur artificiel qui pallie ses défaillances. Face à l’urgence de la situation, la cure de corticoïdes va commencer cette nuit. Elle peut avoir des incidences sur le cerveau de l’enfant. Mais c’est la dernière chance.

Nous rejoignons Azélie dans sa chambre. Nous sommes très émus en la voyant. « Je viens voir comment vous allez, nous dit Sophie, la jeune puéricultrice qui s’occupe beaucoup d’Azélie. C’est dur, mais c’est bien d’exprimer vos émotions. On est là aussi pour vous, les parents. Pour l’enfant et pour vous. »

Comment décidez-vous de la limitation ou de l’arrêt des traitements ?

« Il y a 20 ans, c’était terrifiant, on était en dehors de la loi. On n’en parlait pas, comme ça, personne ne savait rien, personne n’était contre. La limitation des soins, c’était le médecin responsable qui entrait dans la chambre, tournait le bouton, en son âme et conscience. Il pouvait arriver que les puéricultrices n’étaient pas au courant : « ça y est, le petit est décédé ». Et voilà. Mais il n’y avait pas de loi, un vide juridique.

Depuis 2005, la loi Leonetti a permis de libérer la parole, c’est formidable. Cela ne nous enferme pas. Il y a un double interdit : de l’euthanasie active (on ne tue pas), et de l’acharnement thérapeutique. On doit adapter nos soins aux pronostics de l’enfant : les soins de réanimation, la ventilation mécanique, sont des soins qui deviennent déraisonnables si on sait que cet enfant ne va pas survivre. On peut limiter la ventilation. Nous pouvons nous appuyer sur cette loi pour pouvoir en parler avec les parents, et en équipe.

Dès qu’il y a une situation complexe, on l’aborde au fil de l’eau, ce n’est pas tout d’un coup qu’on décide d’en parler quand cela ne va plus. Si quelqu’un – ce n’est pas forcément le médecin, ça peut être un étudiant, un médecin, une infirmière, se pose des questions (est-ce que ça a du sens cette poursuite de réanimation?), n’importe qui peut le verbaliser, et dire, moi, je pense que là, on arrive à un moment où il faut qu’on ait une réunion collégiale, multidisciplinaire pour reprendre l’histoire de l’enfant. On s’arrange alors pour qu’il y ait un médecin extérieur aux soins (pas forcément extérieur au CHU), qui n’a pas de liens directs de hiérarchie et pas de lien avec la famille. Son regard est complémentaire.

On peut aussi solliciter des experts à propos des images cérébrales par exemple, pour poser ensemble le pronostic sur de possibles lésions. Et s’interroger : est-ce raisonnable ou pas ? Est-ce qu’on n’est pas en train de faire survivre inutilement un enfant au prix d’une souffrance qui ne l’amènera pas à survivre ? On doit ensemble prendre une décision collégiale. Il faut un consensus, sans notion de hiérarchie. Quand on rapporte où en est l’enfant, on rapporte aussi où en est la famille. C’est un peu un lot. Cela rentre en ligne de compte même si ce n’est pas ça qui fait prendre une décision médicale.

Ce n’est jamais simple, mais il y a des situations qui sont plus claires que d’autres. S’il y a encore des incertitudes quant au pronostic, où l’on n’est pas tous tout à fait convaincus de la même chose, on peut dire : là, on n’a pas assez d’éléments, on attend telle ou telle durée qui va permettre de répondre à une question, tel examen complémentaire. Et on se revoit dans trois jours, dans une semaine. On se donne le temps d’être tous intimement convaincu qu’il faut poursuivre ou pas la prise en charge réanimatoire. On a tous des expériences professionnelles différentes. Si on se pose des questions sur le développement cérébral de l’enfant, on peut s’interroger : as-tu déjà vu, au cours des 20 dernières années, une situation similaire qui a bien évolué dans ce contexte là ? On peut aussi retourner à la littérature scientifique : des enfants parviennent-ils à vivre sans séquelles dans cette situation-là ? C’est un élément supplémentaire dans la discussion même s’il n’y a jamais un seul argument qui est prédominant. »

21 jours

Dans la salle des familles, j’ai rencontré Amande, une très jeune maman. Elle a eu une petite fille il y a six mois, un peu dans la même situation que nous. On lui a dit qu’il serait difficile pour elle d’avoir un autre enfant. C’est ça qui la travaille le plus. Sa fille est toujours en réanimation à cause d’un staphylocoque qui l’empêche de quitter sa chambre, pour éviter une transmission à d’autres enfants. A part ça, tout semble bien aller. Mais elle est à bout, nerveuse, fatiguée de passer ses journées ici.

– « J’espère que vous ne resterez pas aussi longtemps que nous », me dit-elle.

– « J’espère que l’on restera encore un peu », je lui réponds.

Je regagne la chambre d’Azélie où je vais bientôt faire ses soins. Avec le peau-à-peau, c’est un moment que j’aime beaucoup. J’ai l’impression de m’occuper d’elle comme d’un bébé « normal » , et d’être utile alors que je n’ai aucune prise sur les événements.

Depuis trois semaines qu’Azélie est hospitalisée, je commence à bien les connaître, ces gestes à effectuer. Je passe les deux mains dans la couveuse : avec un coton, je nettoie ses yeux, son visage. Je lui change la couche bien trop grande pour son petit corps. Je lui mets un thermomètre sous son bras et indique la température à l’infirmière. Puis c’est l’heure d’aspirer son tube à oxygène. Je contiens Azélie, une main sur la tête, une autre sous ses pieds, pendant que l’infirmière récupère les liquides qui peuvent s’accumuler dans le tube et empêcher sa respiration.

Avec sang-froid et des gestes d’une précision méticuleuse, la puéricultrice débranche l’appareil à oxygène, insère son aspirateur, récupère les liquides, rebranche l’oxygène. Cela dure quelques secondes pendant lesquelles, la plupart du temps, le rythme cardiaque et l’oxygène dans le sang d’Azélie chutent. Elle remonte ensuite plus ou moins rapidement la pente. Mais le passage est obligé, plusieurs fois par jour.

Souffre-t-elle ? La question nous taraude. Azélie est souvent paisible, endormie. De temps en temps, elle est plus agitée. Ses pieds partent dans tous les sens. Son visage se crispe légèrement. Elle grimace. Ces petits signes, ce sont souvent nous qui les voyons en premier. Les médecins le savent. Ils nous interrogent : « Comment ça va Azélie aujourd’hui ? » , « Vous la trouvez comment ? »

Quand Azélie est agitée, nous mettons nos mains autour d’elle. Cela la contient, la rassure. De leur côté, les médecins adaptent les doses de médicaments pour l’apaiser. Mais à mesure que les jours passent, Azélie commence à s’y habituer, et les doses doivent être augmentées.

Comment est prise en charge la douleur des enfants ?

« La première chose était d’admettre que ces enfants ont mal, potentiellement. Autrefois, les enfants étaient sur le dos, les bras attachés pour ne pas qu’ils bougent, sous intubation… Cela paraît de la torture maintenant. Ce n’était pas malveillant du tout, c’était juste que la notion de la douleur chez les grands prématurés est apparue dans les années 80. Avant, ils n’étaient pas finis, leurs nerfs n’avaient pas poussé, donc ils n’avaient pas mal…

Nous savons désormais que ces enfants très grands prématurés sont même plus réceptifs à la douleur. À 25 semaines, les voies afférentes de la douleur, pour ressentir la douleur, sont déjà matures. Par contre, il existe des voies qui permettent de diminuer la douleur, et qui vont se développer chez l’enfant à terme et en grandissant. Ces voies inhibitrices de la douleur ne sont pas matures chez le nouveau né prématuré.

Notre but est d’abord d’évaluer, de mesurer la douleur. Chez l’enfant prématuré, cela se passe par son l’observation des mimiques, des postures, des réactions de l’enfant aux différents gestes.

Les parents sont invités à décoder leur enfant en dehors des moments où nous ne sommes pas présents : c’est une source d’information importante. Nous avons des grilles, au dos de nos dossiers, sur lesquelles nous cotons sa douleur. Depuis quelques temps, nous expérimentons des capteurs qui se basent sur la fréquence cardiaque pour évaluer la douleur, et traduire avec des chiffres la douleur ressentie de l’enfant.

Ensuite, pour y répondre, il y a la stratégie non-médicamenteuse, comportementale. C’est celle qui va être basée sur l’enveloppement, le peau-à-peau, la succion (on propose à l’enfant une tétine), l’allaitement. Après, ce sont les mesures médicamenteuses, avec les différents paliers qui existent, qui va du doliprane/perfalgan jusqu’à des médicaments plus puissants comme les morphiniques par voies intraveineuses, en continu, avec des « bolus » avant les soins quand on sait qu’on est amenés à faire un geste douloureux. »

22 jours

Deux petites billes noires cherchent autour d’elle. Pendant une heure, Azélie est très éveillée. C’est la première fois. Nous lui avons donné des gouttes de lait maternel, directement dans la bouche. Elle tête avec avidité. Nous sommes très heureux de la voir ainsi, avec une certaine vitalité.

Nous nous interrogeons : que veut-elle exprimer ? Est-ce une réaction normale ? « Elle grandit, nous assure Sophie, la puéricultrice. Elle a de nouveaux besoins. »

27 jours

Au cours des derniers jours, les corticoïdes, dernières chances médicamenteuses de pouvoir passer un cap respiratoire, ont fait en partie leur effet. Mais pas assez pour se passer de l’intubation, cet oxygène qui arrive directement dans les poumons mais contribue aussi à les abîmer. Au cours de cette dernière semaine, un bilan neurologique a révélé des leucomalacies, de petites lésions cérébrales qui peuvent être provoquées par le manque d’oxygène.

La médecine est arrivée au bout de ce qu’elle est capable de faire.

Azélie ne pourra jamais respirer seule. Il a fallu un mois pour en être certains, évacuer toutes les hypothèses, les autres causes possibles. Les malaises vont s’enchaîner, conduisant à sa mort certaine au cours des jours ou des semaines qui arrivent.

Voilà le constat qui a été fait par les médecins réunis en « staff » dans la grande salle à l’entrée du service où l’histoire et le suivi des enfants sont passés en revue. L’équipe soignante a décidé d’arrêter la respiration artificielle qui soutient la vie d’Azélie. Et nous nous retrouvons une nouvelle fois dans la petite salle pour en discuter et consentir à accompagner notre enfant vers la mort.

28 jours

Il est 2h00 du matin quand le cœur d’Azélie, dans nos bras, s’est arrêté. Dans l’entrée de la chambre, la pédiatre qui nous a accompagnés est là avec deux puéricultrices. Droites, silencieuses, immobiles, elles suspendent leur course pour être avec nous quelques instants.

Avec la puéricultrice, nous prenons les empreintes de ses mains. Elles rejoignent une petite boite de souvenirs que nous ramènerons le lendemain à la maison.

Ce soir-là, Azélie est partie en même temps que Thomas, l’un des triplés. Ses deux frères sortiront du CHU deux semaines plus tard, comme les enfants des autres parents que nous avons rencontrés.

Ces enfants grandiront souvent avec une santé plus fragile, mais ils vivront grâce aux extraordinaires progrès de la médecine et aux connaissances humaines sur l’extrême prématurité.

Simon Gouin

J’ai l’habitude de raconter les histoires des autres. L’histoire que je viens de raconter est la mienne. Ou plutôt celle de ma fille et de notre famille toute entière. Celle aussi, sans doute, de nombreuses familles à travers le monde qui connaissent un deuil périnatal. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai décidé de la raconter. Pour toutes ces vies parfois enfouies dans la mémoire des vivants.