Dix ans en 1976

Publié le 2 octobre 2019Dans ce quartier populaire à l’est de Cherbourg, les fillettes de l’école ont enregistré leurs voix en 1976. La bande est restée silencieuse pendant quarante ans. Les filles du Maupas sont devenues des femmes.

Cherbourg, quartier du Maupas, école Jean-Jaurès. La classe de CM2 compte vingt-deux fillettes ; l’école n’est pas encore mixte en cette année 1976. De grands rideaux rayés pendent aux fenêtres ; sur les murs sont accrochés quelques dessins et une reproduction de la Tapisserie de Bayeux. Ce jour-là, la maîtresse et directrice de l’école, Madame Grandguillotte, a installé un « gros truc avec des bobines » sur son bureau. C’est un magnétophone à bandes magnétiques, qui va leur permettre, pour la première fois, d’enregistrer et d’entendre leur voix. Les élèves ont préparé des messages à l’intention de leurs correspondants de l’école de Thiais, en région parisienne. Les unes après les autres, les filles viennent prendre le micro.

« Je m’appelle Bernadette Baudet. À Cherbourg la mer est bleue quand il fait beau, elle est grise quand il fait gris. »

« Je m’appelle Maryline Gautier. J’aime pêcher à la rocaille les jours de marée, des crevettes, des flis, des bigorneaux. »

Elles s’appellent Béatrice Choubrac, Valérie le Molaire, Maryline Gautier, Patricia Jourdain… Elles ont dix ans. La parole est timide, la prononciation hésitante, l’intonation fluctuante et les écarts de grammaire aussitôt sanctionnés par la voix autoritaire de l’institutrice. Mais à mesure que s’enchaînent les prises de parole, une petite musique colorée et nostalgique s’inscrit durablement sur la bande.

« L’enregistrement ne va pas être très bon, car c’est la première fois, conclut la maitresse. Ce n’est pas demain que vous serez speakerines ! » Pour terminer la séance, Nathalie récite un poème de Prévert, « La Laitière et le pot au lait ».

Le magnétophone à l’école

Le magnétophone à bandes, ancêtre du magnétocassette a été introduit à l’école dès la fin des années 1950 à l’initiative de l’enseignant Pierre Guérin, disciple de la pédagogie Freinet. « Cette nouvelle technologie ouvre pour le langage en particulier et les sons en général une voie aussi importante que celle tracée par l’imprimerie à l’école pour l’expression écrite.» Mode d’emploi du magnétophone à l’école, 1953.

Le magnétophone est utilisé dans le cadre de la correspondance entre écoles. Complétant les lettres, journaux, albums, colis, voyages-échanges, il apporte « une présence » et une charge affective. « Vos correspondants entendront votre voix et ils sauront qui vous êtes », a expliqué Madame Grandguillotte à ses élèves.

À la sortie de la classe, les filles rejoignent les garçons, qui suivent leurs cours dans la même école, de l’autre côté de la grille. L’établissement pour garçons est dirigé par Fernand Lecanu, figure locale bien connue. Instituteur pendant la guerre, réfractaire au service du travail obligatoire, il est l’un des premiers chroniqueurs de Radio Cherbourg, « premier poste libre sur le sol français » le 4 juillet 1944. Par la suite, militant de la gauche libertaire, il fondera l’antenne du planning familial à Cherbourg, invitera Gisèle Halimi pour défendre le droit à l’avortement et présidera le groupe Freinet du département de la Manche, contribuant à diffuser de nouvelles méthodes pédagogiques.

Distinction remise à un membre de l’Éducation nationale.

À l’école, Fernand Lecanu emmène ses élèves en classe verte au Manoir d’Imbranville, monte une troupe de théâtre et imprime un journal. En 1961, alors qu’il reçoit les Palmes académiques, La Presse de la Manche écrit : « Il a compris qu’il fallait développer et épanouir la culture et lui permettre de s’adresser à tous. » C’est lui qui a convaincu Madame Grandguillotte d’utiliser le magnétophone avec ses élèves. En 1976, l’école compte douze classes de maternelle et d’élémentaire. Elle a été construite vingt ans plus tôt, dans le quartier naissant du Maupas.

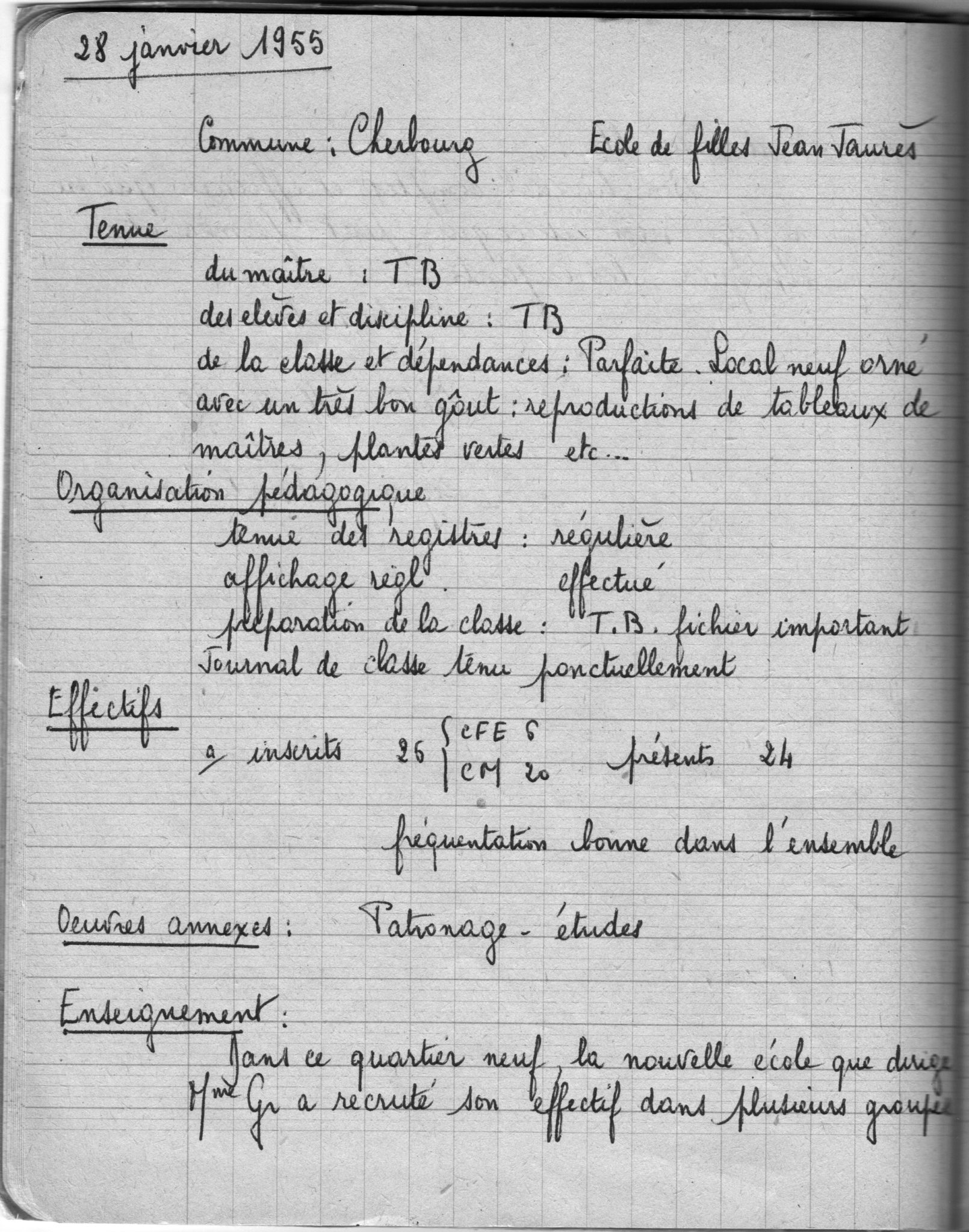

À l’époque, Cherbourg se relève douloureusement des destructions de la Seconde guerre mondiale. Si le port, entièrement rasé, a été rapidement reconstruit, la ville est restée profondément touchée. En 1954, un rapport du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme recense plus de mille familles vivant dans des taudis. Le photographe Henri Salesse, fonctionnaire du ministère de la Reconstruction, sera chargé de documenter dans toute la France le programme de reconstruction et passera par Cherbourg en 1959, réalisant quelques clichés de la ville, et notamment du nouveau quartier du Maupas.

Établi au pied de la montagne du Roule, une colline en réalité, le Maupas est une extension de la ville sur les champs, à l’est de Cherbourg. Les premiers ensembles collectifs sont construits à la fin des années 1950. La cité du Maupas comprend 600 logements, occupés par les « familles nombreuses », des fratries de neuf ou dix enfants, le père à l’usine, la mère au foyer. Il y a les « Choubrac », les « Mouchel », les « Guilaine »…

Béatrice Choubrac habite la cité, avenue de Bremerhaven. Une grande avenue avec des HLM et des jardins ouvriers. Elle vit avec ses dix frères et sœurs, « un tous les ans. » Ils partagent un quatre pièces. La voisine du deuxième, Valérie Le Molaire, est une camarade de classe. Son père est grutier sur le port, il travaille dur, a la main leste et envoie régulièrement ses huit enfants se coucher avant l’heure du dîner. « À la maison, il ne fallait pas faire un pas de travers. » Mais sitôt le seuil franchi, ce sont de joyeuses troupes de gamins qui s’ébattent dans les terrains vagues du quartier, jouent dans les caves, construisent des cabanes dans la montagne du Roule et poussent jusqu’à la plage de Collignon par la voie ferrée. Il vont à l’école en bandes en traversant les champs, passent devant les abattoirs fraîchement construits, et le bar du même nom que tient la mère de Maryline Gautier. Le bar des abattoirs, le bistrot des ouvriers du Maupas.

Les deux côtés de la rue du Bois

Dans la même rue que le bar, rue du Bois, se trouve l’école Jean-Jaurès. Elle accueille les enfants qui viennent des quartiers situés à l’ouest de la rue, les HLM du Maupas, et ceux qui vivent à l’est, dans les petits pavillons de Tourlaville, réservés aux salariés de l’Arsenal et des Constructions Mécaniques de Normandie. Là-bas, les fratries y sont plus resserrées. C’est toujours le milieu ouvrier, mais dans ses franges supérieures. La rue du Bois marque la frontière entre ces deux mondes. « Selon que l’on venait d’un côté ou de l’autre de la rue du Bois, on n’avait pas tous les mêmes chances à l’école, se souvient Patricia Jourdain. Venir du Maupas, ça voulait dire quelque chose. Quand il y avait une bêtise dans la cour, c’était toujours pour eux. Il y a des noms qui restent associés à des lieux. »

Patricia habite une petite maison, côté est. Son père est chimiste à l’Arsenal, sa mère a cessé de travailler à la naissance de sa sœur aînée. Il n’y a qu’une route à traverser pour aller à l’école, mais ses parents l’accompagnent. Le week-end, ils partent en vélo vers les jolies plages du Val-de-Saire.

Des ouvriers du nucléaire

Sous l’impulsion du général de Gaulle, l’Arsenal de Cherbourg devient, à partir de 1964, le pôle de construction des sous-marins nucléaires, dont le premier, Le Redoutable, est lancé en 1967. L’arsenal emploie 4 000 personnes. Fondées en 1956, les Constructions Mécaniques de Normandie se spécialisent dans l’armement nucléaire.

À la fin des années 1960, les chantiers de l’usine de retraitement de la Hague et de la centrale de Flamanville captent une nouvelle population, plus jeune, d’ouvriers et de techniciens. Mais la crise de l’industrie traditionnelle a déjà commencé, qui se traduit par de violents conflits sociaux et un mouvement syndical très fort.

Quel que soit le côté de la rue, l’institutrice ne fait pas de distinction. En 1976, Madame Grandguillotte a 56 ans et défend ardemment l’école laïque, républicaine, accessible à tous. Avec son mari, ils font partie de cette génération d’enseignants syndiqués et anticléricaux, fils et filles d’ouvriers, qui ont chanté l’Internationale en 1936 et se sont installés dans les quartiers populaires au milieu des années 1950. Ils habitent la cité du Maupas. Elle dirige l’école de filles et milite pour le planning familial ; il prend des responsabilités à la mutuelle générale de l’éducation nationale, fondée quelques années plus tôt par le syndicat national des instituteurs. Il prend aussi une maîtresse. Elle le quitte en 1963 et reste habiter seule, avec sa dernière fille, au Maupas, où elle dénote avec ses airs de citadine élégante, le chignon serré et les talons hauts.

Madame Grandguillotte ferme la fenêtre pour ne pas entendre les vociférations de ses voisins, mais ouvre la porte à ses élèves qui oublient leurs leçons. À l’école, elle a développé sa propre pédagogie, un mélange d’enseignement traditionnel et de méthodes alternatives inspirées par son collègue, Fernand Lecanu, qui lui valent chaque année d’excellents rapports d’inspection. « Son école, qu’elle dirige avec tact et intelligence, est ouverte sur la vie réelle », note l’inspecteur de l’enseignement primaire à Cherbourg en 1977. Elle enseigne l’art, le chant, le sport. Les filles vont à la piscine chaque semaine ; celles qui rechignent à se mettre à l’eau sont expédiées sans ménagement dans le grand bassin. L’égalité des femmes, ça se conquiert.

Dans la classe, les élèves ont fini par s’habituer à ce « gros truc à bobines » sur lequel elles enregistrent poésies, chants et travaux d’école. Régulièrement, un colis des correspondants de Thiais, en région parisienne, arrive avec des lettres, des dessins et des bandes sonores. Elles découvrent la voix de ces gamins de région parisienne ; là-bas, l’école est déjà mixte. Ils ont envoyé un reportage documentaire sur le château de Versailles. En réponse, la classe part visiter le château de Tourlaville. Les élèves ont emporté un appareil photo et enregistré des textes. Le tout a été expédié à Thiais. La petite clochette indique le moment de passer à la diapositive suivante. Dans le mouvement Freinet, on appelle ces petites réalisations artistiques et sonores des « diapositifs sonorisés ». « Apporter l’art en même temps que la vie, la beauté en même temps que le message d’amitié », écrivait Pierre Guérin dans sa note sur l’utilisation du magnétophone à l’école.

Une bibliothèque sonore

Les meilleurs travaux réalisés dans les écoles rejoignent la sonothèque coopérative créée en 1960 : disques, cassettes et CD édités par l’Institut Coopératif de l’École Moderne. De 1953 à 1983, ils sont diffusés à la radio dans l’émission « Chasseur de sons » de Jean Thévenot.

Après des mois de correspondance, les enfants de Cherbourg et de Thiais vont se rencontrer. C’est l’aboutissement du travail mené toute l’année, « lorsque chaque école ira en voyage-échange vivre chez l’autre une dizaine de jours », peut-on lire dans les manuels de pédagogie Freinet. Les Cherbourgeoises ont pris le bus pour se rendre à Thiais. Pour la plupart, à dix ans, c’est la première sortie hors du foyer familial, le premier voyage à Paris. Toutes se souviendront de la balade en bateau-mouche, du château de Versailles et de leurs correspondant-e-s. Celui de Valérie Le Molaire s’appelle Ismaël, il est Tunisien. Chez lui, elle mange seule à table. « Les hommes avant, les femmes après. » L’école de Thiais est aussi venue à Cherbourg. Patricia Jourdain reçoit deux correspondants, un garçon et une fille, avec qui ils vont pique-niquer sur la plage. L’été 1976 s’annonce caniculaire. Les élèves visiteront le port de Cherbourg, iront à la plage et au Manoir d’Imbranville, gravant ces journées sur photos argentiques, conservées des années plus tard dans les albums de famille.

À la rentrée suivante, les filles du Maupas entrent au collège. Collège Diderot pour les enfants de Tourlaville, collège Cachin pour ceux de Cherbourg. Les chemins se séparent, de chaque côté de la rue du Bois. Maryline quitte le quartier. Certaines se retrouvent quelques années plus tard au lycée Tocqueville, au pied des tours du Maupas. La filière professionnelle forme les futures ouvrières spécialisées des usines textiles de la ville, Dormeil et Miss Burty. Mais lorsqu’elles arrivent sur le marché du travail, les usines ont déjà fermé. Alcatel, « l’usine des femmes », qui a employé jusqu’à 2 000 salariées en 1976, a automatisé sa chaîne de production. Les emplois du nucléaire sont réservés aux hommes. Après quelques années d’émancipation, les femmes retournent au foyer.

L’enquête

Publié le 9 octobre 2019En 2013, Jean-Baptiste Julien achète sur un vide-grenier un magnétophone à bandes de type Revox. Le vendeur se débarrasse par la même occasion d’un vieux sac de bandes qui trainait au grenier. Il n’est pas étonné. Depuis quelques années, il arpente les brocantes de la région à la recherche de ces vieux appareils, qu’il réutilise pour des créations sonores en danse ou en théâtre. Jean-Baptiste a pris l’habitude d’écouter les bandes avant de les effacer. La plupart ne recèlent que des morceaux de musique élimés.

Cette fois, ce sont des voix d’enfants qu’il découvre. Un mot retient son attention : « pont tournant ». Il en existe un à Cherbourg. Intrigué, il déroule la bande attentivement et comprend que ces voix sont celles de gamines de Cherbourg et que l’intonation et l’usure de la bande font remonter cet enregistrement aux années 1970. Mais surtout, la bande porte une promesse, l’indice d’une chasse au trésor irrésistible. Les enfants ont laissé sur la bande leurs prénoms et leurs noms. Jean-Baptiste a entre les mains une liste de 22 noms dont il ne connaît que les voix, inconnues et déjà familières.

Un an plus tard, il est en résidence d’artiste au lycée Tocqueville à Cherbourg. Il n’a pas oublié la bande, et par curiosité, décide d’aller fouiner dans les listes d’anciens élèves de l’établissement. Il retrouve quelques noms, s’emballe, s’empare d’un annuaire. Bingo. Les mêmes noms encore. Les familles du Maupas ne quittent pas Cherbourg. Quarante ans après, la bande va t-elle révéler ses secrets ? Il note le premier numéro, appelle et prend rendez-vous le lendemain avec Valérie Le Molaire, épouse Lemesle. Il ne sait pas ce qu’il va chercher, mais il a emporté la bande avec lui.

« Un gros truc avec des bobines »

Il découvre l’intérieur sombre et triste d’un appartement cherbourgeois. La femme qui lui ouvre chuchote à voix basse. Elle n’a pas encore cinquante ans mais en paraît bien plus. Dans le fond de la pièce, son mari est alité, sous assistance respiratoire. « Il est malade », explique-t-elle. La télévision est allumée, le son au maximum. Il parvient malgré tout à lui faire écouter la bande. Valérie Lemesle devine immédiatement qu’il s’agit de « la classe de CM2 à Jean-Jaurès avec Madame Grandguillotte, la directrice de l’école. C’est sûr et certain. » Elle ne reconnait pas sa voix, mais se souvient des autres : certaines filles de la classe, la maîtresse, « une grande blonde. C’était joli chez elle. Elle était gentille, on l’aimait bien ». Elle se rappelle du magnétophone, « un gros truc avec des bobines, il fallait parler dans le micro. La maîtresse nous disait : comme ça, ils entendront votre voix et ils sauront qui vous êtes. » Elle n’a pas oublié les correspondants, du voyage à Paris, le chemin en terre pour aller à l’école. Elle n’a pas conservé de photos après le décès de ses parents. Elle n’a plus rien de cette époque là. Seulement sa voix.

Un an passe encore avant que Jean-Baptiste ne me contacte. Il veut percer le mystère de la bande et me propose de l’aider à mener l’enquête. On ne sait pas exactement ce que l’on cherche, ni ce que l’on trouvera, mais on devine qu’on pourra remonter le temps à partir de la bande, retrouver d’autres « Valérie », une génération de filles nées au milieu des années 1960 dans un quartier populaire de Cherbourg. Plus de quarante ans se sont écoulés. La mémoire est-elle aussi résistante que la bande magnétique ? Que sont devenues ces voix ?

Où sont passées les archives de l’école ?

Nous écoutons et réécoutons la bande à la recherche d’indices. Comment la dater exactement ? Comment retrouver l’orthographe exacte des noms ? Parfois le son disparaît. Nous confondons « Hardy » et « Tardif », « Debesle » et « Godel ». Il faudrait retrouver les archives de l’école, les registres des anciens élèves et par la même occasion peut-être d’autres enregistrements, des photos de classe… L’école Jean-Jaurès a déménagé en 1989 pour s’installer au milieu des nouvelles résidences de la Brèche-du-Bois. Les anciennes salles de classe ont été démolies et on a construit à la place la blanchisserie de l’hôpital. Apparemment, les archives n’ont pas suivi. L’ancien directeur se souvient de cartons lors du déménagement, mais n’a pas idée de leur destination. Dans l’établissement actuel, aux archives municipales, départementales, académiques, il n’y a aucune trace des registres de l’école. Chaque institution se renvoie la responsabilité de leur conservation ; aucune ne semble avoir mesuré la valeur de ces archives du patrimoine collectif. Disparues, oubliées, éparpillées en multiples cartons comme celui qui nous aura permis de retrouver la bande sur un vide-grenier de la région.

L’institutrice, Madame Grandguillotte, est elle encore de ce monde ? La voix autoritaire que l’on entend évoque une époque révolue, mais quelle âge peut-elle avoir ? Sur les pages blanches, Geneviève Grandguillotte, institutrice à Cherbourg, n’est pas la bonne personne. Car notre maîtresse s’appelle « Jeanne », nous apprend Gérard Picot, directeur de l’école Jean-Jaurès jusqu’en 2003. En 1979, il avait d’abord remplacé Fernand Lecanu à l’école de garçons, avant de reprendre le poste de Jeanne Grandguillotte un an plus tard. L’école est devenue mixte, mettant un terme au statut dérogatoire dont elle bénéficiait depuis la promulgation de la loi Haby de 1976. « À l’époque, explique Gérard Picot, il était fréquent de maintenir un régime de séparation jusqu’au départ en retraite du directeur ou de la directrice. » En 1980, Jeanne Grandguillotte quitte l’école et le quartier du Maupas, pour s’installer dans le centre-ville de Cherbourg. Rapidement, les médecins lui détectent une maladie rare. Elle décède en 1994, à l’âge de 74 ans. Nous ne la rencontrerons jamais… Après son départ, l’école a cessé de pratiquer la pédagogie Freinet. Les magnétophones ont été remisés au placard.

Fernand Lecanu est décédé lui aussi. Sa fille a conservé ses archives personnelles, des cahiers dans lequel il revient sur les années de guerre à Cherbourg et ses engagements militants. Le dernier acte du libertaire aura été celui de sa mort. Avec sa femme, ils avaient créé l’association départementale pour le droit de mourir dans la dignité, et c’est en pleine santé physique et mentale qu’ils décident de se suicider, ensemble, à 86 et 90 ans. Nous découvrons toute l’épaisseur du personnage. De ses enregistrements sonores à l’école, en revanche, il ne reste plus rien.

Les mémoires de Jeanne

La radio France Bleu Cotentin à Cherbourg nous propose de lancer un avis de recherche sur son émission « Les Experts ». Nous diffusons sur leurs ondes quelques extraits de la bande et la liste des anciennes élèves. Les noms ont résonné dans l’oreille des auditeurs. Nous recevons de nombreux appels, mais aucun de celles que l’on recherche. Yolande, une ancienne enseignante de Jean-Jaurès, a bien connu Jeanne, « une femme extraordinaire, élégante, simple, très cultivée, toujours disponible, qui savait motiver les élèves. Après sa retraite, je suis allée chez elle ; c’est là qu’elle m’a tutoyée pour la première fois. » Irène connaît une Patricia Jourdain, médecin à l’hôpital de Cherbourg ; Michel a dans sa famille une Sylvie Spiteri et Réjane garde d’excellents souvenirs de l’école Jean-Jaurès.

Un petit miracle se produit dans les semaines suivantes. L’émission de France Bleu a été entendue par la belle-sœur de Marjolaine Grandguillotte, la fille de notre institutrice, qui prend contact avec nous et nous reçoit chez elle, à Caen. Marjolaine est née en 1955 à Cherbourg, dernière d’une fratrie de trois enfants. Après la séparation de ses parents, elle est restée vivre avec sa mère au Maupas. En 1966, elle était dans sa classe de CM2. Elle aussi est devenue enseignante. Et comme sa mère, « indépendante, féministe, anticléricale ».

Sur la table du salon, elle a étalé des trésors : des albums de photos des années de Jeanne à Jean-Jaurès, les rapports d’inspection académique de toute sa carrière, des lettres à sa fille et un grand carnet dans lequel elle a rédigé, à la fin de sa vie, ses mémoires personnelles. Finalement, nous rencontrons Jeanne grâce à sa fille.

« Je vous appelle pour un sujet un peu particulier. »

Le problème avec les filles, c’est qu’elles se marient et changent de noms. Dans l’annuaire, les anciennes élèves de l’école du Maupas manquent à l’appel. Sur Copains d’avant, on trouve quelques pistes. Nous voilà avec une dizaine de numéros de téléphone, pas certains de tomber sur la bonne interlocutrice. Nous décidons d’enregistrer nos premiers appels.

– Allô, madame Isabelle Lesmesle ?

– Décédée, me répond-on froidement. Un cancer en 2010.

Ça commence bien.

– Allô, Elisa Fabre ? Un silence. Puis une voix hésitante : C’est que je m’appelle Elisa Tréfouel. Enfin, je suis née Fabre.

Aussitôt, je me justifie, j’explique l’objet de mon appel, la classe de CM2, la bande retrouvée sur un vide-grenier. À l’autre bout du fil, mon interlocutrice ne parvient pas à dissimuler son émotion. Oui, c’est bien elle. Élisa Tréfouel se souvient de ses camarades de l’époque. Isabelle Lemesle surtout, c’était sa meilleure amie, mais elle est décédée. « Tout ce que je regrette, c’est d’avoir trop tardé à la revoir. » Elisa habitait presque en face de l’école. Elle est restée à Cherbourg jusqu’à l’âge de 20 ans, mais vit aujourd’hui près de Honfleur.

Elle ne se souvient pas de l’enregistrement mais une question lui brûle les lèvres : « Est ce que l’on entend sur la bande que je suis bègue ? » Je n’avais pas spécialement remarqué ; tous les enfants ont tendance à balbutier. Elle enchaîne : « Cela m’étonne que la maîtresse m’ait laissée parler. À cette époque, les gens qui bégayaient, on ne les laissait pas s’exprimer. Je n’ai pas pu faire le métier que je voulais à cause de mon bégaiement. J’en souffre encore. » J’avais mis ses hésitations sur le compte de l’émotion. Elle travaille à présent dans une maison d’enfants, mais elle est souffrante. Elle ne pourra pas nous rencontrer. Je lui promets de lui envoyer les enregistrements.

« Mais c’est pour quoi au juste ? »

Nous poursuivons nos appels. Fausses pistes, messages sur répondeur, untel qui connait untel qui pourrait nous renseigner. Finalement, nous obtenons une dizaine de réponses positives. Nous avons retrouvé Maryline Gautier, dont la mère tenait le bar de l’abattoir à côté de l’école, qui tient son propre bistrot à Anneville-en-Saire, un village de 400 habitants à une vingtaine de kilomètres de Cherbourg. Sandrine Godel habite toujours le quartier, elle enseigne en lycée professionnel à Tourlaville et elle peut contacter Catherine Marie, qu’elle « croise à Leclerc ». Béatrice Choubrac est partie vivre dans la Hague. Elle a travaillé comme femme de ménage et depuis que les enfants sont grands, elle est assistante maternelle. Martine Fiat est secrétaire médicale dans la communauté urbaine de Cherbourg et a une très bonne mémoire. Patricia Jourdain, médecin à l’hôpital de Cherbourg, est bien celle de la bande. Elle est débordée de travail, mais acceptera de nous recevoir dans son bureau. Valérie Le Molaire, recontactée, est d’accord pour nous rencontrer, mais pas chez elle. « Mais c’est pour quoi au juste ? ». « Un travail de recherche, je réponds. Et peut-être un documentaire radiophonique. »

Alors que l’enquête démarre, nous avons obtenu un accord de diffusion sur France Culture. Nous disposons d’un format de 58 minutes pour raconter l’histoire des filles du Maupas, avec lesquelles nous n’avons échangé qu’un coup de téléphone. En janvier 2017, Radio France envoie pendant trois jours un technicien son et une réalisatrice, que l’on ira chercher à la gare de Cherbourg. Nous avons pris rendez-vous avec sept anciennes élèves. Jean-Baptiste emportera la bande.

Par la suite, ses rêves l’ont quittée

Publié le 16 octobre 2019Un midi au milieu de l’hiver 2017. Le bar-restaurant « La Guinguette » d’Anneville-en-Saire, à quelques kilomètres de Cherbourg, est plein à craquer. Des ouvriers, des représentants de commerce, quelques routiers.

Au menu, « magret de canard, bavette ou boudin noir ? » Maryline Cartigny prend les commandes, court entre la cuisine et la salle, s’arrête à chaque table pour discuter. Tout le monde la connaît et elle connaît tout le monde. À 52 ans, elle a la voix grave de celles qui ont vécu. En 1976, c’est sur un ton assuré qu’elle entonnait : « Je m’appelle Maryline Gautier. J’aime pêcher à la rocaille les jours de marée, des crevettes, des flis, des bigorneaux. » La maîtresse l’avait reprise : « Tu parles beaucoup trop vite ». Elle a gardé le même débit, mais ne reconnaît pas sa voix.

Maryline tient son établissement avec sa fille, comme elle aidait sa mère au bar de l’abattoir, il y a quarante ans. Elle essaie d’y recréer la même ambiance de bistrot de quartier. « Le Maupas, c’était des HLM et des jardins ouvriers. Ils se retrouvaient pour boire un coup chez maman. » Maryline n’a passé qu’une année à l’école du Maupas. Trop peu pour en garder un souvenir. « Franchement, c’est le trou noir ». Pourtant, à l’écoute de la bande, des bribes de mémoire refont surface : le bus, les correspondants, Martine Fiat. Elle n’a gardé aucun contact.

Après Jean-Jaurès, Maryline est partie au collège dans le privé puis a arrêté ses études. « On nous proposait quoi à Cherbourg ? CAP dactylo ! Alors moi, c’était pas mon truc ! Quelle horreur !… Enfin je l’ai passé plus tard, toute seule, en cours du soir. Et puis maman ne nous a pas confortées dans le fait de faire des études. Elle éduquait seule ses trois filles, elle avait son commerce, quinze heures par jour. Débrouillez-vous. Je me suis élevée toute seule. »

« Si j’avais su à 15 ans ce que je sais aujourd’hui, la vie aurait été différente.»

À 17 ans, Maryline a quitté la région, s’est mariée très jeune, a eu cinq enfants. Elle a régulièrement changé de boulots et de villes. « Un magasin de vêtement à Barfleur, une sandwicherie dans la Nièvre… Je suis très instable. » Elle a pourtant fini par s’établir ici, il y a douze ans, dans ce village où sa mère avait habité, pour y exercer le même métier qu’elle. Au Maupas, les abattoirs sont encore en activité, mais le bar a disparu avec un peu de l’esprit du quartier.

Le Maupas

« Les premiers habitants du Maupas étaient des pêcheurs, à la fin des années 1950, puis c’est devenu le quartier des grandes familles, avec 50 % de chômage, explique Mickaël Rabay, animateur à la MJC du quartier. Dans les années 1970, pour loger les ouvriers de l’Arsenal, on a construit de nouveaux immeubles à la place des jardins ouvriers, dans le Haut-Marais, et les jardins ont été déplacés derrière les abattoirs. La décennie suivante, il a fallu loger les ingénieurs et ouvriers de la Cogéma, l’usine de traitement de la Hague, et les jardins ont

été supprimés pour construire des petites maisons individuelles, à la Brèche-au-Bois. »

Plus de jardins ouvriers, seuls les plus qualifiés ont gardé un bout de terrain. Des tensions sont apparues entre le haut et le bas du quartier. « On dit toujours « le Maupas », mais il renferme plusieurs réalités sociologiques. Les habitants de la Brèche-au-Bois n’ont jamais voulu être assimilés à ceux des cités. Les gamins du Maupas, on les reconnait à leur façon de parler et de s’habiller. »

« Ça fait vieille cité »

« Le Maupas, ça fait vieille cité maintenant ». La remarque est venue de Sandrine Berault, pourtant peu habituée à fréquenter ce côté-ci de la rue du Bois. En 1976 déjà, elle habitait une résidence de Tourlaville ; son père travaillait aux Constructions Mécaniques de Normandie. Elle n’a fréquenté les enfants du Maupas que sur les bancs de l’école primaire. Après le lycée, elle a suivi des études de chimie à l’université du Mans. Elle s’est mariée avec un type de la région et est revenue vivre à Tourlaville, où elle travaille comme enseignante en lycée professionnel. Elle habite une petite maison coquette, à quelques centaines de mètres de son ancienne école. Du jardin, on aperçoit le Maupas, mais elle « ne connait pas du tout le quartier », assure-t-elle, en disposant les tasses de thé sur la table du salon.

Le jour de notre rencontre, elle a invité une ancienne camarade de la classe de CM2, Catherine Marie, devenue Mahieux, mère de quatre enfants, sans emploi. Catherine connaît bien la cité du Maupas pour y avoir habité dix-sept ans. Sa mère faisait le ménage chez la directrice de l’école. Elle n’y est jamais rentrée. « C’était comme ça, il y avait le respect. » Elle se souvient d’un quartier populaire « très solidaire », où « les mères et les enfants se retrouvaient au pied des immeubles, les grands s’occupaient des petits. Aujourd’hui, c’est plus du tout pareil, c’est sale. » Elle est partie vivre au hameau Quevillon, un kilomètre plus loin.

Sandrine et Catherine se croisent régulièrement, mais ne se côtoient pas. « On se dit bonjour dans la rue, pas plus que ça », dit la première. « Mais c’est bien, ajoute la seconde. Parce qu’on en voit de notre classe qui font mine de ne pas nous reconnaître… »

« Est ce que tout est écrit dès le départ ? »

En quarante ans, les voix comme les visages ont changé. Que reste-t-il de leurs enfances, de leurs rêves ? Quelles sont celles qui ont choisi leur vie et celles qui ont suivi un chemin tout tracé ? La rue du Bois a-t-elle continué d’être la frontière invisible de leurs trajectoires ? Est ce que tout est écrit dès le départ, comme le suggère Patricia Jourdain ? En 1976, l’élève avait déjà conscience d’être du bon côté de la rue, de ne pas souffrir de stigmatisation. Elle en a gardé un désir de justice sociale, un besoin profond d’aider les autres qui l’ont amenée à devenir médecin à l’hôpital public de Cherbourg-Valognes, où elle dirige l’antenne mobile de soins palliatifs.

Patricia Jourdain est la seule à avoir gardé son nom de jeune fille. En couple depuis vingt ans, elle ne s’est jamais mariée. Avec son compagnon, ils habitent une vieille bâtisse retapée dans les marais de Picauville, où il exerce comme animateur sportif à l’hôpital psychiatrique. Ils aiment la nature et les animaux, les sorties en canoë, inviter des amis. Ils ont une fille unique, qu’elle a eu à 37 ans, après avoir terminé ses études, « ce qui permet de voir les choses différemment. On se pose plus de questions quand on a un certain âge, on intellectualise. » Elle consacre beaucoup de temps à discuter avec sa fille, éveiller sa curiosité et son sens critique. « Les parents posent les bases, après, elle fera ce qu’elle veut de sa vie, quoiqu’on en dise », sourit-elle.

Sa profession l’amène à parcourir toute la presqu’île du Cotentin, son « petit coin de paradis ». Elle visite les familles, les maisons de retraite, consulte à l’hôpital. Il lui arrive de croiser des connaissances parmi ses patients ; elle ne les reconnaît pas toujours.

Le téléphone vibre une fois, deux fois, trois fois…

Un jour gris d’avril 2018. Les marais blancs défilent à travers les vitres de la voiture. Sur le fauteuil passager, Valérie Lemesle ne les voit pas. Elle garde les yeux rivés sur son téléphone portable. D’ordinaire, elle ne quitte pas son domicile, sauf pour aller travailler. Son mari, alité depuis plusieurs années, supporte mal ses absences. Le téléphone vibre une fois, deux fois, trois fois. Elle est à peine partie qu’il veut savoir quand elle rentre. Même immobile et diminué, il a conservé son emprise sur elle. Valérie en a plus qu’assez. Aujourd’hui, elle n’a pas cédé ; elle est bien décidé à répondre à l’invitation de Patricia Jourdain, la médecin.

Un an plus tôt, nous avions rencontré Valérie Lemesle au pied de son ancien immeuble du Maupas. Elle n’était pas revenue depuis vingt ans, bien qu’habitant toujours l’agglomération cherbourgeoise. « Je suis partie de chez mes parents dès que j’ai pu, à 18 ans, et encore, j’ai eu le droit parce que j’avais un mari. On s’est rencontré en février 1983, marié en juin et en décembre naissait ma première fille. » Valérie avait suivi malgré elle un CAP couture à Tocqueville. « À l’époque, ce sont les parents qui décidaient. Moi je ne voulais pas travailler à la chaîne. » De toute manière, le diplôme ne lui a jamais servi, elle est restée à la maison, comme sa mère, élever ses quatre enfants.

Son mari est rapidement devenu alcoolique et infernal à la maison. Ses enfants l’ont suppliée de divorcer. Elle est partie après seize ans de vie commune, les quatre enfants sous le bras et s’est remariée. Son second mari s’est avéré violent. Ils ont eu une fille ensemble et il est tombé gravement malade. Depuis, elle s’occupe de lui, vit isolée et dans la peur permanente, ne voit plus ses enfants ni ses petits-enfants. « C’est exactement mon père, confiait-elle. Avec la violence, l’autorité. Mon père m’a mis des coups, mon mari m’a mis des coups. Je dois être douée pour le malheur. Je vais finir par y laisser ma peau. »

« Mais quand même, je ne suis pas sa chose. »

En feuilletant les photos de l’année 1976 lui reviennent des souvenirs heureux. « La petite fille que j’étais rêvait à beaucoup de choses : de vacances, de voyages, d’un beau métier. Rien de tout cela n’est arrivé. On ne rêvait surtout pas d’avoir la vie de nos parents. Je crois pourtant que j’ai suivi le même chemin… » Quelques semaines après notre rencontre, son mari a manqué de mourir. Elle s’est imaginée seule. À Pôle Emploi, on lui a dit : « vous vous occupez de votre mari, vous saurez prendre soin des autres. » Sa décision est prise : elle s’inscrit en formation d’auxiliaire de vie et le diplôme obtenu, commence à travailler chez les particuliers. « Travailler, c’était m’échapper, retrouver ma liberté quelques heures par jour. » Elle ne part jamais loin, ni jamais très longtemps. « S’il lui arrivait quelque chose je m’en mordrais les doigts. Mais quand même, je ne suis pas sa chose. » Petit à petit, elle s’autorise un peu plus, prétend que son téléphone ne capte pas, part rendre visite à ses enfants. Pour la première fois, elle reprend le contrôle de sa vie. « Si je pars, je le ferai par moi-même et c’est ce qui va arriver si ça continue. »

C’est en écoutant le documentaire radiophonique diffusé sur France Culture en février 2017 que Patricia Jourdain a compris. Cette voix grave et lancinante qui lui paraissait familière était celle de Valérie, son ancienne camarade de classe. Elle n’avait pas pu faire le rapprochement avec cette madame Lemesle qui accompagne son mari en consultation de soins palliatifs depuis quelques années. Elle n’avait pas pu reconnaître la Valérie de son école ; elle l’avait oubliée. Valérie, elle, l’avait déjà identifiée. Le médecin a gardé le même nom. Au départ, elle a eu quelques doutes, elle paraissait plus jeune qu’elle. Quand elle a acquis la certitude que Patricia Jourdain, médecin, était bien la Patricia de son enfance, elle a hésité à lui avouer. Elle n’a pas osé.

Dans le petit salon, Patricia attend Valérie.

Dans la cuisine de la maison de Picauville, les deux femmes se regardent, cherchent les traces du passé. Patricia a préparé une tarte aux pommes. Elle s’affaire autour de la table, ses gestes sont calmes et précis, elle pose les questions, meuble les longs silences. Elle a le regard bienveillant. Valérie n’a pas ôté son manteau, assise sur le bord de la chaise, les jambes croisées. Elle parle en bougeant les mains, le corps tendu, sourire figé. Elles évoquent leur dernier rendez-vous à l’hôpital.

– On est resté le malade et le médecin, commence Valérie.

– Le boulot, c’est le boulot ! enchaîne Patricia.

– Non, on n’a jamais parlé de…

– Bah non, moi je ne savais pas.

– Oui mais même, moi j’aurais jamais osé, j’y allais pour un rendez-vous médical. Mais je m’étais posé la question, j’avais hésité…

– …

– Alors comment on va faire la prochaine fois ? relance Patricia.

– Ah je sais pas, on verra.

– C’est bientôt.

– Trois semaines.

– Bah, on fera comme on a envie.

– Voilà.

« Je suis une battante. »

Valérie n’est jamais retournée à la mer ; elle habite pourtant à côté et ne pourrait pas vivre loin d’elle, prétend-elle. Patricia ne se lasse jamais de contempler la courbe du soleil, qui, sur la presqu’île du Cotentin, se lève et se couche sur la mer. « Nous vivons dans deux univers très proches et très éloignés », mesure le médecin. Quand Patricia passait son bac, Valérie accouchait de sa première fille. Quand la fille de Patricia avait cinq ans, Valérie était déjà grand-mère. Elle aura bientôt dix petits-enfants.

« De toutes façons, moi j’ai le don, soupire-t-elle. Mon fils a eu cinq enfants avec quatre femmes différentes, ma fille en a fait trois avec trois hommes. La troisième compagne de mon fils a tué l’enfant de sa deuxième compagne. Ma belle-fille n’aime que les bébés, passé un an, elle ne s’en occupe plus. Ma fille a eu un mari violent, elle a failli en mourir. Elle ne m’en a jamais parlé, c’est la loi du silence. Maintenant, elle sait par où je suis passée. »

L’histoire se répète comme dans un mauvais scénario. « On tombe pas toujours sur la bonne personne, mais revenir en arrière, ce n’est pas possible. Il faut continuer d’avancer, c’est comme ça. » Devant nos visages décontenancés, Valérie reprend le rôle : « Je suis une battante, on ne me détruit pas. Petite, j’étais rebelle, j’avais du caractère. C’est passé où tout ça ? Mais c’est terminé, je ne cèderai plus. » Patricia sourit. « C’est une rébellion ! ».

En janvier 2019, le mari de Valérie est décédé sur son lit médical, dans l’incendie de leur appartement. L’enquête de police a conclut à un accident. Il était seul ; Valérie l’a découvert en rentrant du travail.

Annie Ernaux, Les années

« Par la suite, derrière un caddie au supermarché, sur les bancs du jardin public à côté d’un landau, ses rêves l’ont quittée. »

Vous pouvez également réécouter le documentaire radiophonique sur France Culture, « À Cherbourg, la mer est bleue quand il est fait beau ».

On a besoin de vous…

… pour continuer à raconter le monde qui nous entoure ! Libre et indépendant, nous avons besoin de votre soutien, lectrices et lecteurs. Faites un don ponctuel ou mensuel ! Même avec cinq euros, vous pouvez soutenir Grand-Format, en cinq minutes seulement. Merci ! Si vous payez des impôts, un don de 100 euros ne vous revient qu’à 33 euros.