Chapitre 1 : les témoins

Dès le début de la résidence, Marie-Françoise Daugan, une ancienne professeure des écoles, est venue nous voir au Cube. Elle proposait de rencontrer des témoins de l'époque. Elle a frappé à la porte de la résidence des Roses de France, à Courseulles. Alain, Alice, France et les autres, lui ont raconté leur histoire.

Pour naviguer dans ce carnet de bord, utilisez le curseur en bas de la page, à gauche, sous le sommaire, et glissez-le vers la droite.

Alain Guemier

« Né en 1949, je n’ai pas connu les restrictions. Mes parents et mes grands-parents ne parlaient pas beaucoup de la guerre. À l’école, j’avais un très bon copain, Hugo. Quand les Allemands ont remonté la poche de Falaise, l’un d’eux s’est réfugié dans une ferme pour travailler, la ferme Chotard. Il s’est ensuite marié avec la dame qui l’avait accueilli. Les frères et sœurs de la dame l’ont rejetée. Sa famille n’acceptait pas qu’elle se soit mariée avec un Allemand. Ils l’appelaient la Boche. »

« Le soldat allemand et cette dame ont eu un fils, Hugo. Il s’appelait Hugo Schmalfuff, mais il a porté le nom de sa mère, Chotard. Ce soldat qui était de Baden-Baden, est reparti cinq ou six ans après. Il était gentil pourtant. Il ne devait pas être heureux. Hugo, depuis, est allé à Baden-Baden, mais je crois qu’il n’a pas réussi à revoir son père. Sa mère a vécu un calvaire. »

Alice Bosquin

« Ma maman a été tuée à la guerre. Un obus est passé et lui a coupé la tête. On n’a pas eu le temps de voir ce qui se passait. Depuis, j’ai toujours les mains sales. J’ai ramassé sa tête dans mes mains. Mes mains étaient pleines de sang. Et depuis, j’ai toujours les mains sales. C’est tout.J’ai toujours ce souvenir dans ma tête : un cri « Ah ! » et c’est tout. Elle n’a pas souffert.J’allais toujours sur sa tombe mais je ne peux plus marcher…Je regarde mes mains et je me demande « Pourquoi ça ? » »

« J’ai été placée dans une famille avec d’autres enfants de l’Assistance Publique. C’étaient mes frères de cœur. J’ai été placée chez les Blondel. Je me souviens bien que la dame était méchante avec moi. Pour moi, c’est très important les commémorations. Mais, c’est beaucoup de peine parce que je pense toujours à ma maman. J’ai été aide-soignante. Souvent de nuit. J’ai toujours travaillé. J’ai eu deux enfants. Simone qui est à Courseulles et Patrick qui était gendarme. Je ne voulais pas qu’il soit gendarme, mais depuis tout petit, il le voulait. »

France Langlois

« J’avais huit ans pendant le Débarquement. La nuit du 6 juin, mes parents ont réveillé leurs six enfants. La veille, ils nous avaient fait préparer nos affaires, un petit balluchon comme ils disaient. Au réveil, on entendait déjà le parachutage des soldats dans un pré au fond du jardin à Littry. Nous avons ouvert la porte. On ne voyait rien du tout : que des parachutes, des soldats, des bombardements. »

« La nuit même je pense, nous sommes partis dans une tranchée. Ce n’était pas très loin, mais on avait très peur. On pleurait tous. Avant d’arriver à la tranchée, j’ai toujours cette vision de soldats morts dans le jardin avec leur parachute. Il y en a même un, je me souviens, c’était certainement un soldat américain, tout jeune, qui agonisait. Les fourmis étaient déjà rentrées dans sa bouche. Un autre soldat est venu mettre fin à ses souffrances. »

« Les bombardiers, c’était un bruit infernal. Les avions qui nous rasaient presque et qui jetaient leurs bombes. On ne voyait plus le ciel, puis c'étaient les maisons qui s'embrasaient. C’était l’horreur ! Comme si le sort s’acharnait sur nous. Je ne sais même pas comment on a pu être épargnés. Un jour, les Allemands nous ont alignés le long du mur avec mes parents. Je ne sais pas ce qu’ils se racontaient entre eux… Ils nous faisaient comprendre qu’ils allaient tirer. Ils faisaient le mouvement, comme ça ! On s’est tous mis à pleurer. Puis, ils sont partis. »

« Après la guerre, les petits couraient dans les champs récupérer les armes qui trainaient. Maman, complètement affolée, nous disait : « Laissez ça, vous allez vous faire tuer ! » Ma petite sœur, un jour, a récupéré un objet de guerre, une douille, qu’elle a jetée dans la cheminée et que j’ai récupérée dans la jambe. J’ai encore un reste du Débarquement dans ma jambe. »

Rolande Ferey

« J’étais à Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944. On s’est couchés Allemands et on s’est réveillés Américains. On a eu une nuit agitée parce qu’il y a eu des parachutistes et des largages de planeurs. On se disait : « Qu’est-ce qu’ils abattent comme avions ! On ne réalisait pas qu’ils venaient d’arriver ! » Ma fille avait une dizaine de jours puisqu’elle est née le 26 mai 1944. Mon mari, lui, était brancardier. Il enterrait les morts, soignait les blessés.

« Chacun a repris son rythme de travail, avec les Américains, en faisant attention parce que… C’est ça qui est terrible, on était presque plus embêtés par les Américains que par les Allemands. Quand on était une femme qui circulait… Moi, du temps des Allemands, j’ai circulé à toute heure de la nuit parce que je remontais à Cherbourg chez mes parents alors que je travaillais à la laiterie de Chef-du-Pont. Je prenais le train. Je n’ai jamais eu de problèmes. Les Allemands étaient sanctionnés s’ils attaquaient une femme. Tandis que les Américains… On dit que les premiers qui ont débarqué, c’étaient des prisonniers…”

Mireille Desgrippes

Raconter le passé, c’est se faire mal et se soulager à la fois. Se faire mal, parce que replonger dans ces souvenirs, c’est les revivre. Dans l’appartement de la résidence senior où elle vit, Mireille Desgrippes a tout préparé pour notre rencontre : un dossier, des médailles, des photos. Elle replonge dans des temps douloureux, 80 ans en arrière. La vie d’un père, Robert Castel, fait prisonnier en 1939, qui s’évade d’Allemagne et qui rentre à Caen où il devient résistant.

Cette histoire, Mireille ne cessera de la raconter. Son mari gardera toutes les traces qu’il trouvera, les coupures de presse sur les commémorations, les actes de l’état civil certifiant l’engagement de Robert Castel dans la Résistance… En 2018, Mireille décide « sur un coup de tête » de tout envoyer aux archives du Calvados. « Pour montrer combien nous avons souffert, il faut que ça se sache », dit-elle aujourd’hui. En 1986, elle est invitée à la pose de la première pierre du Mémorial de Caen. La présence d’Allemands la met en colère. « Je ne l’ai pas admis, après ce qu’il nous ont fait… Je sais que maintenant, il faut arrêter avec ça. Mais à l’époque, j’ai écrit au maire de Caen, pour lui faire part de ma colère. »

Entendre la Marseillaise, le chant des partisans – « les chants qui ont été entonnés à l’enterrement de mon père » , regarder la panthéonisation de Missak Manouchian ou des reportages en Ukraine et Mireille repart dans ses souvenirs, avec douleur. « Toutes ces images que j’ai gardées en tête, cela m’a rendu malade… et puis le fait que j’aie manqué de nourriture étant petite. » Sur un mur de son appartement, son père est là, devant une moto. Mireille pose devant avant de se rasseoir, le souffle court. Sur une étagère, une autre photo : son fils, mécanicien de la marine, se voit remettre une distinction. Dans les années 1980, il s’est rendu au Liban, en pleine guerre. Mireille se rappelle de l’armée lui demandant des informations sur son fils, « en cas de décès ». « C’était un peu comme si l’histoire recommençait. Pendant deux mois, nous avons eu peur. » Le bateau reviendra à Toulon et Mireille recevra un télégramme lui indiquant la bonne nouvelle : son fils est vivant.

La famille Vico

Dans sa vie de résistant, Robert Castel va croiser Jean Marie Vico. Emilie, élève de 4e au collège Clément Marot de Douvres a recueilli le témoignage de son grand-père, Jean Vico. Avec ses camarades, ils retracent le parcours de cette famille engagée dans la résistance.

« J’ai vu les cadavres. Je les ai comptés ; il y en avait dix-sept, dont un qui n’avait plus de visage. On a vu la mer comme ça, alors maintenant, j’ai du mal à voir des gens décontractés à la mer et je préfère ne pas y venir. »

Marguerite Cassigneul

Extrait de Dans leurs yeux, Arnaud Blin, 2021

« À la Libération, on n’a pas fait de fête. Il y avait trop de morts. C’est venu progressivement, quand la vie est revenue. »

Rémi Cassigneul

Extrait de Dans leurs yeux, Arnaud Blin, 2021

Le 9 avril 2024, Jean Trébutien, 86 ans, rencontre les élèves de l’école Rachel Morel à Bernières-sur-mer. Assis sur une chaise face à une quarantaine d’enfants, il répond à leurs questions spontanées.

Jean Trébutien

Avez vous des souvenirs du Débarquement ?

– J’avais six ans. Avec mes parents et mes trois petits frères, nous avions quitté Bernières à pied quelques jours plus tôt pour rejoindre Caen. Je n’ai pas vu le Débarquement, mais je me souviens après avoir joué dans les débris de chars et de véhicules militaires. J’ai même un copain qui a perdu les doigts en jouant avec des munitions. Moi, j’ai marché sur une mine qui ne s’est pas déclenchée. J’avais la chance d’être un poids plume !

Avec mon père, j’ai trouvé des mèches sur la plage.

– Oui, on en trouve encore, ainsi que des obus et des armes. Quand j’étais conseiller municipal, j’ai fait déterrer une bombe dans la plaine.

Est ce que vos parents vous expliquaient ce qui se passait ?

– À cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup avec les adultes. Les enfants écoutaient, mais ne posaient pas de questions. Je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait et personne ne l’a expliqué. Après, j’ai fait la guerre d’Algérie, mais je ne l’ai jamais raconté à mes enfants. On ne raconte pas ce genre de choses.

Participez vous aux commémorations ?

– Un peu ! Je suis président des Anciens Combattants. Je participe à toutes les cérémonies, je dépose des fleurs sur les tombes des morts pour la France. Quand il n’y aura plus d’anciens combattants, il n’y aura plus de mémoire. D’ailleurs on manque de porte-drapeaux les enfants !

Annick Ghewy

Annick nous a donné rendez-vous chez elle, à Saint-Aubin-sur-Mer, en décembre. Le voisin nous a indiqué la porte d’entrée, tout au bout du chemin de cailloux. Annick n’avait que deux ans au Débarquement. Un âge où l’on ne se souvient pas. Un âge où l’on n’en parle pas avec ses parents, ni pendant, ni après, parce qu’elle était “trop petite”. Pourtant, Annick ressent encore les cris, le feu, la fumée, les gens qui courent, l’exode. Pendant des années, elle en a fait des cauchemars. Elle se souvient des discussions entre adultes, de sa “peur bleue” des Allemands, les Boches, comme on disait. En 1947, des prisonniers allemands travaillent encore à la ferme pour aider ses parents. Elle ne comprend pas qu’ils mangent à la même table.

Germaine Dufour Leclerq

A Courseulles, Brigitte Meyer rencontre sa voisine, Germaine Dufour Leclerq, 91 ans. Elle avait 7 ans quand la guerre a été déclarée. Dixième de 11 enfants, elle raconte sa vie pendant l’occupation, en Suisse-Normande, et la longue attente de la libération.

“La nuit du 5 au 6 juin, vers 2 h du matin, ma mère nous réveilla pour nous dire : « Ecoutez, ce sont les alliés qui débarquent ! » Elle était au courant par le réseau que le débarquement aurait lieu cette nuit là. Quelle joie ! Le bruit était impressionnant, un grondement continu. Nous pensions que les Anglais seraient là en trois jours…Hélas, ce ne fut que le 17 août que nous avons eu la joie de voir la première chenillette, les premiers Anglais.”

Eric Hamel, conseiller municipal à Bernières, a laissé un message :

“ Je dispose d’un livre intitulé “Une famille raconte…” écrit par mon oncle Jacques Perret aujourd’hui décédé. Il raconte le vécu d’une famille caennaise de 12 enfants pendant le Débarquement à Caen et Courseulles. Mon oncle s’est servi du journal de mon grand-père et des souvenirs de ses frères et sœurs.”

Intrigués, nous le retrouvons chez lui, à Bernières et nous plongeons dans la lecture.

Chaque été, la famille part en vacances dans une maison en bord de mer à Courseulles, le “chalet Jean”. Mais au fur et à mesure de l’occupation, Jacques, alors adolescent, découvre un autre paysage. “Chaque fois que nous revenions, c’est un Courseulles défiguré que nous retrouvions. Les blockhaus de l’entreprise Todt, les barbelés, les chevaux de frise, les herses en tout genre enlaidissaient nos plages, les transformant en champ de bataille. Les villas sur la digue étaient de plus en plus des maisons mortes et les Allemands s’en emparaient pour installer leurs défenses aériennes. C’est ce qui arriva à notre “chalet Jean”, le chalet de nos vacances heureuses où l’on eut la triste surprise un jour de voir des soldats défoncer un mur de notre salle à manger pour y installer une pièce d’artillerie.”

En 1947, la famille revient à Courseulles. “Il n’y avait plus de digue avec ses chalets 1900 et leurs balcons de bois, plus de “chalet Jean”. Il n’y avait plus de jetée. Le front de mer avait été littéralement balayé par la tourmente du Débarquement. Les plages, sanctuaires de notre libération, imposaient le respect. Il nous fallut attendre bien des mois avant de pouvoir y revenir normalement. À l’innocence de nos jeux de sable d’hier avaient succédé les ferrailles des chars ou des barges éclatées. Les débris d’obus et les mines cachées firent encore des victimes.”

“Cette guerre, je m’y suis trouvé malgré moi. Je sens, depuis ce jour, que je ne suis plus le même. Et ce n’est qu’un peu plus tard que j’ai compris que des jeunes, à peine plus âgés que moi, avaient succombé sous les balles allemandes (...) Ce n’est qu’un peu plus tard que j’ai compris que ce qu’on appelle les “anciens combattants” sont d’abord dans toutes les guerres des “jeunes combattants” de 18-25 ans, qui font le sacrifice de leur vie.”

Jacques Perret

Nicole Lehodey

Marie-Agnès Gérin a rencontré Nicole Lehodey dans sa maison nichée au creux d’une impasse, juste derrière l’église de Saint-Aubin-sur-Mer. Pendant des années, Nicole a accueilli des vétérans à la « Grange Ferronnière », dans ses chambres d’hôtes. Sur la longue table de ferme du salon, elle a disposé toute une série de documents, préparé du thé, disposé trois mugs sur des grands sous-bocks offerts par les « amis vétérans » et acheté un gâteau. Elle est inquiète. Faire remonter tous ces souvenirs, ça n’est pas simple. Et puis il y a peu de récits du Débarquement qu’elle apprécie. Elle ne se retrouve pas dans ce qu’en disent les historiens. Elle, ça a été sa vie.

« Le 6 juin, je ne suis pas disponible à autre chose qu’à accueillir les vétérans. Quand ils nous rencontrent, ils nous livrent ce qu’ils ne racontent pas à leurs enfants, parce qu’ils savent que nous comprenons. »

Nicole Lehodey

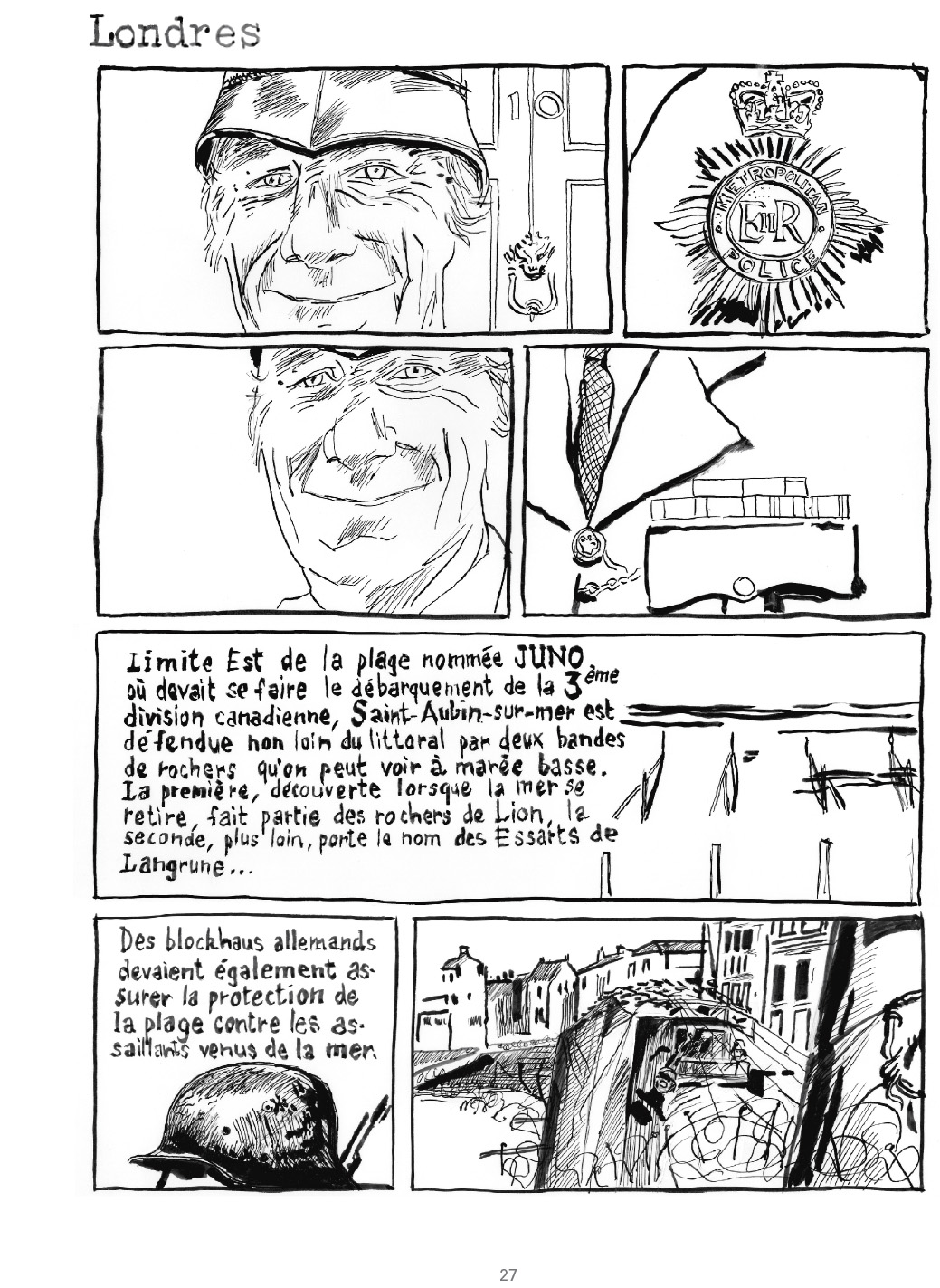

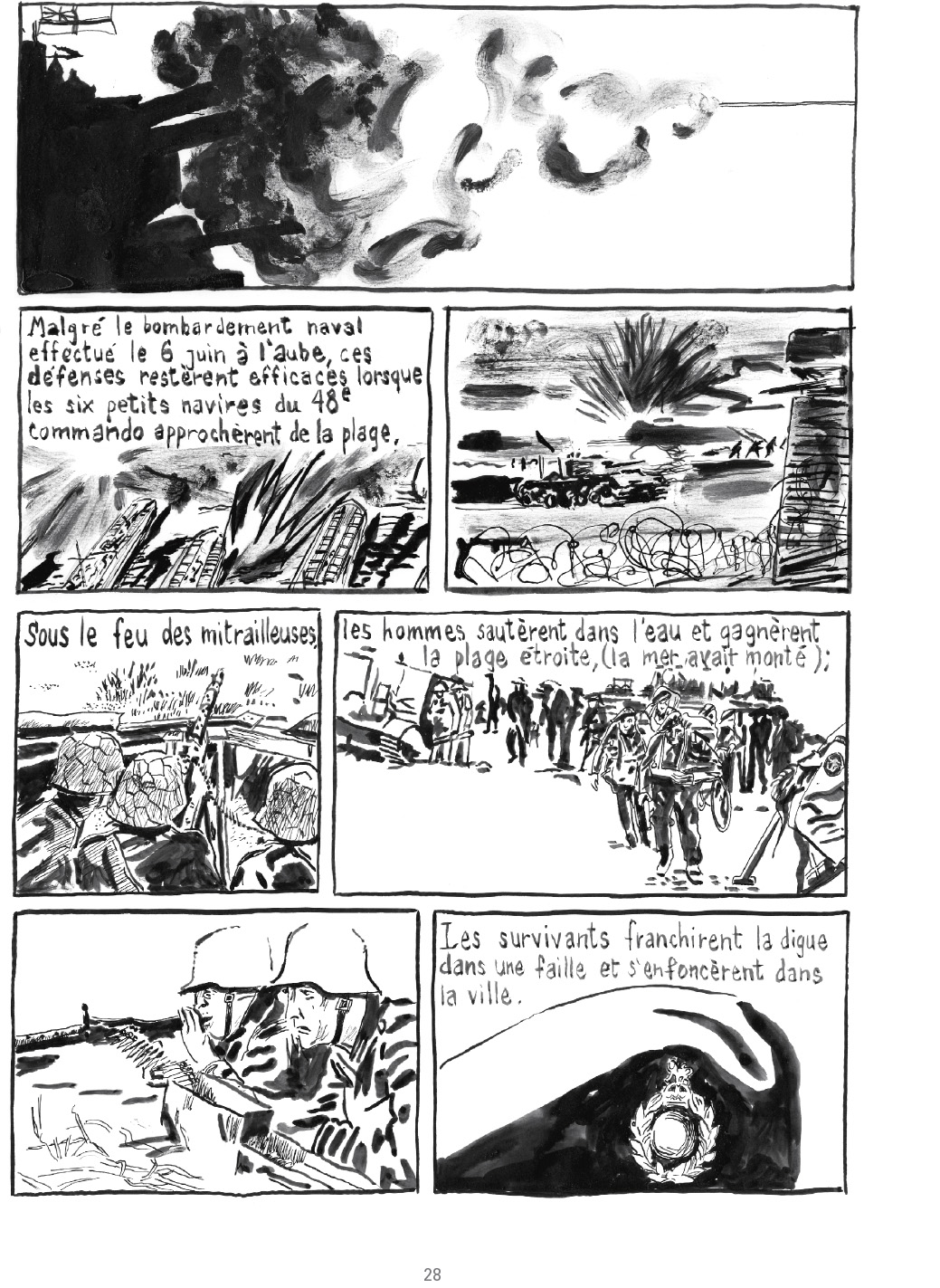

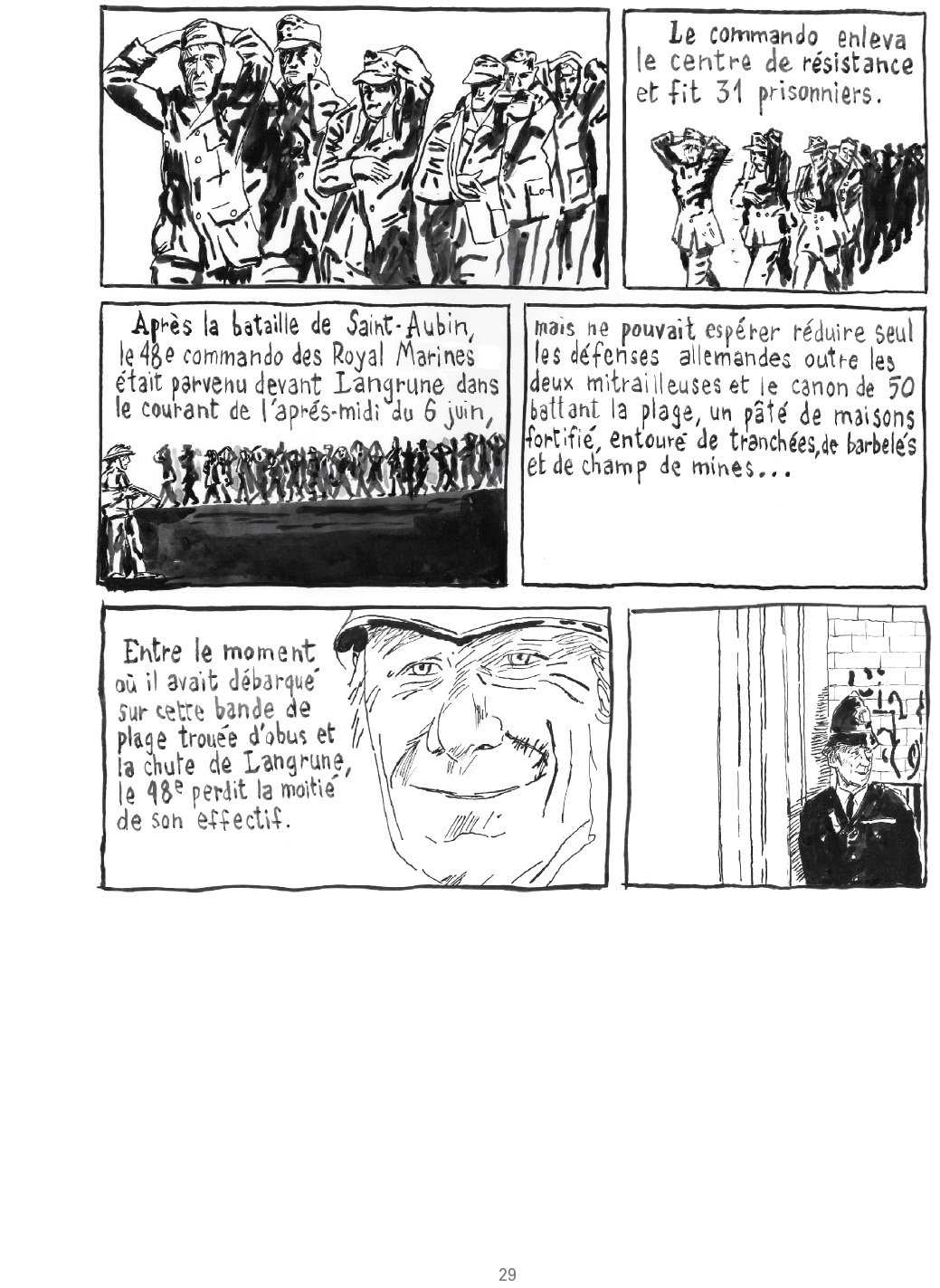

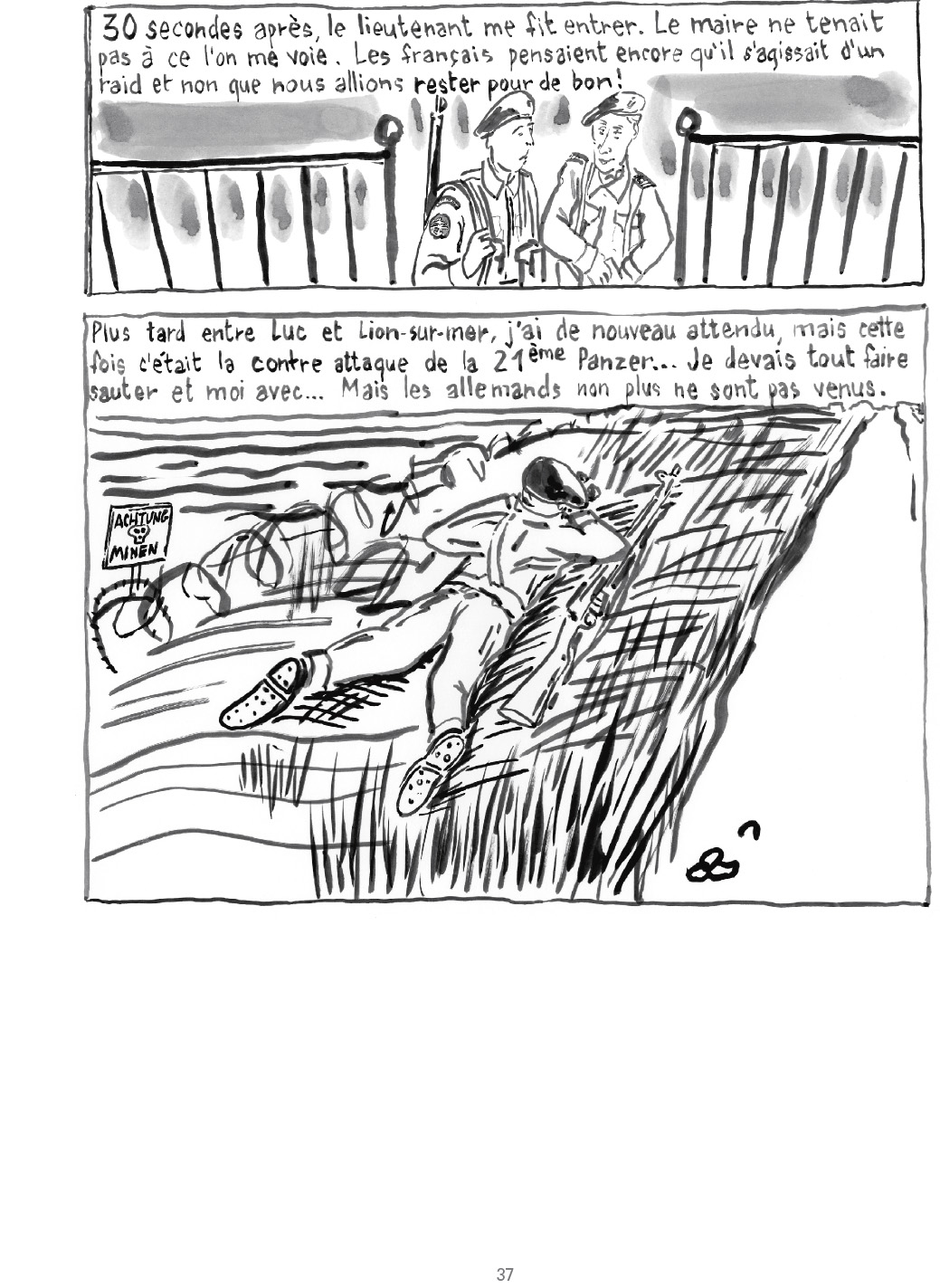

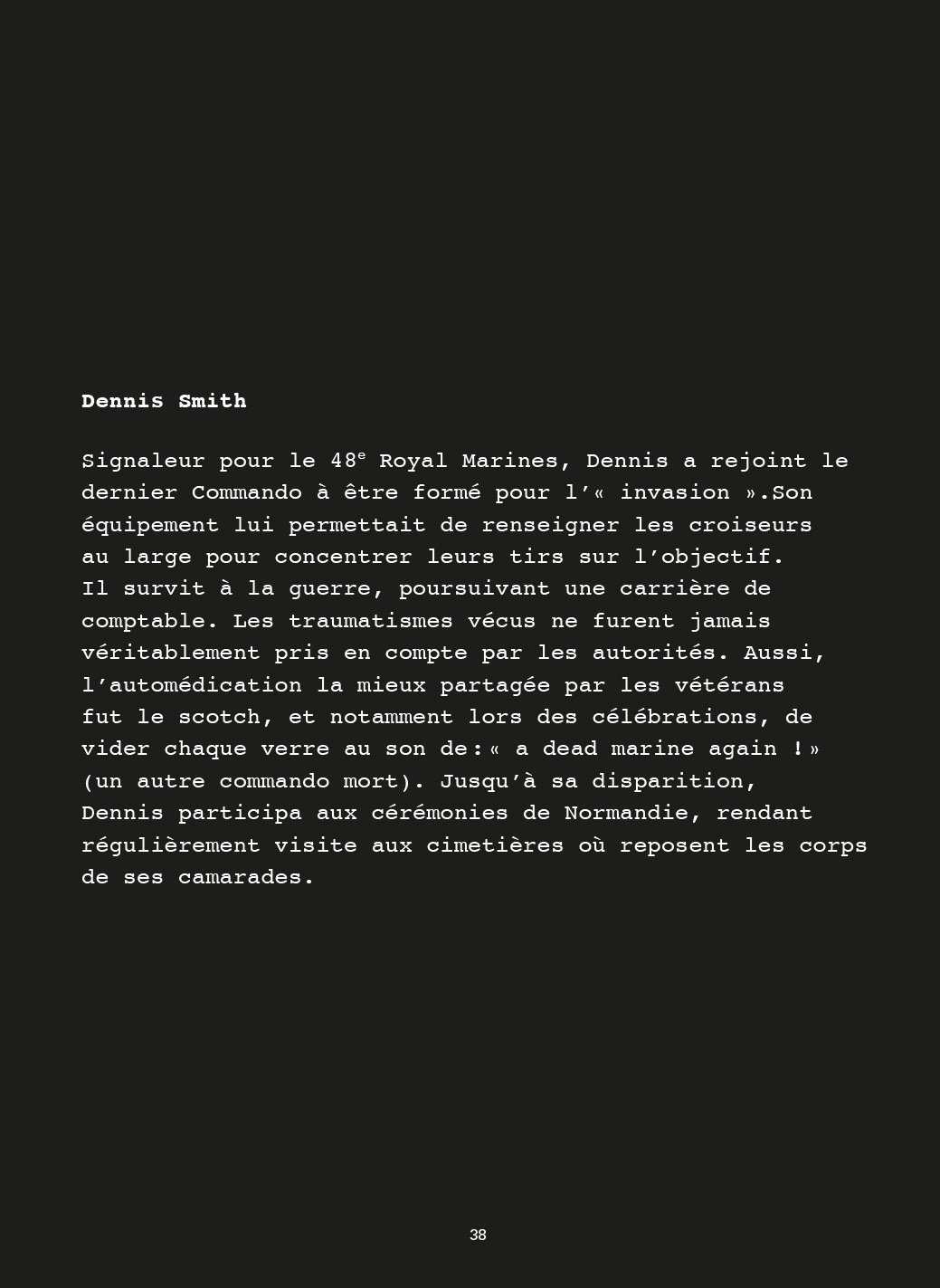

À ses côtés, Franck, son fils, est imprégné de cette histoire. C’est lui qui, à 12 ans, le 6 juin 1974, croise des vétérans anglais des Royals Marines en commémoration. Nicole les invite à la grange et depuis ce jour-là, des liens quasi familiaux se sont noués de part et d’autre de la Manche. « 44 commandos sont tombés sur la plage, à Nan Red, le 1er jour. Il faut s’en souvenir et ça n’est pas qu’une affaire de vieux médaillés. C’est l’affaire de tout le monde, en fait. » Pour rendre hommage à ces hommes et « faire son devoir d’adulte vis-à-vis des jeunes générations », il a écrit un roman graphique « 44 blessent mon cœur d’une langueur monotone ».

Marie-Agnès ouvre délicatement l’ouvrage.

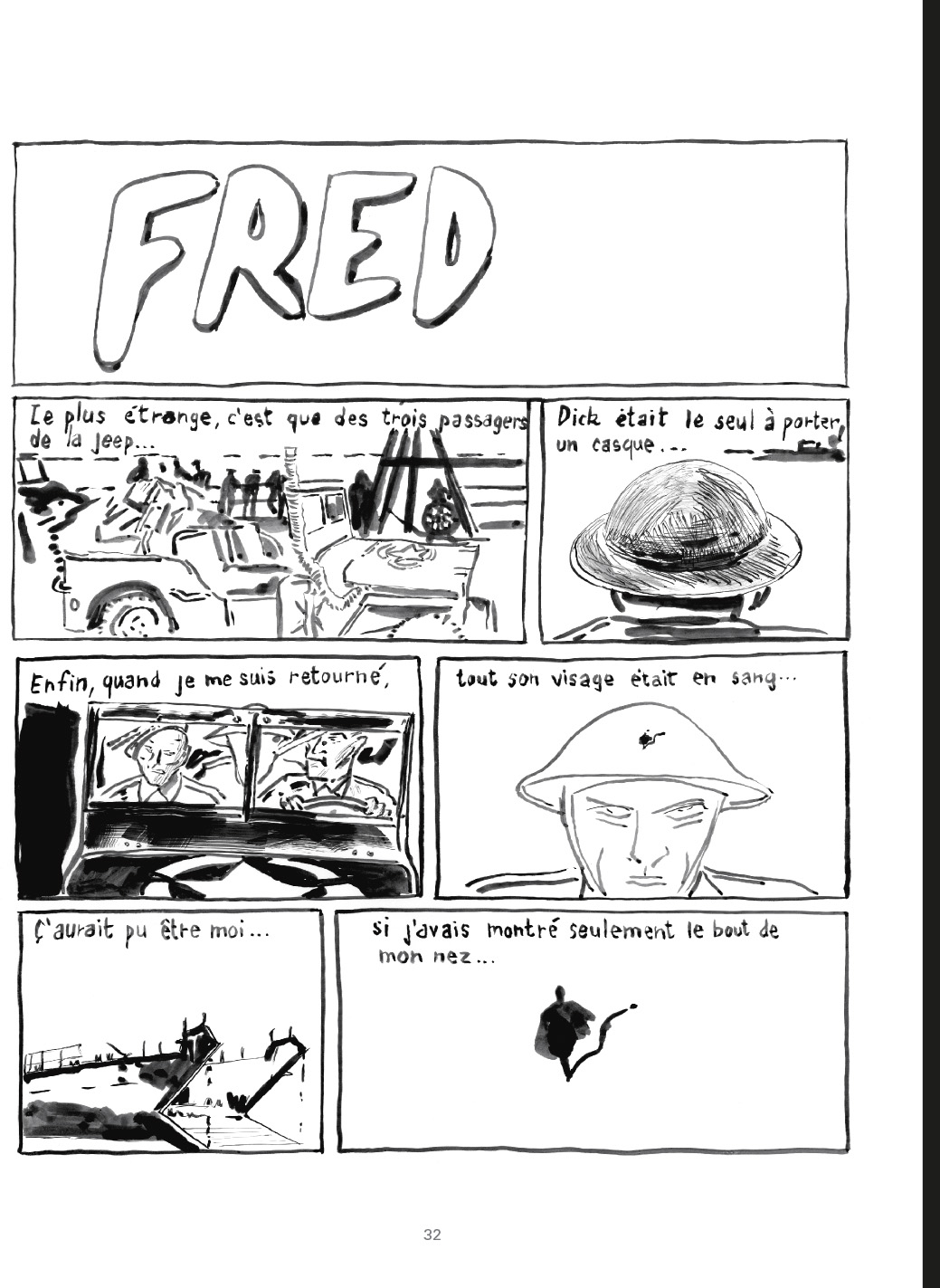

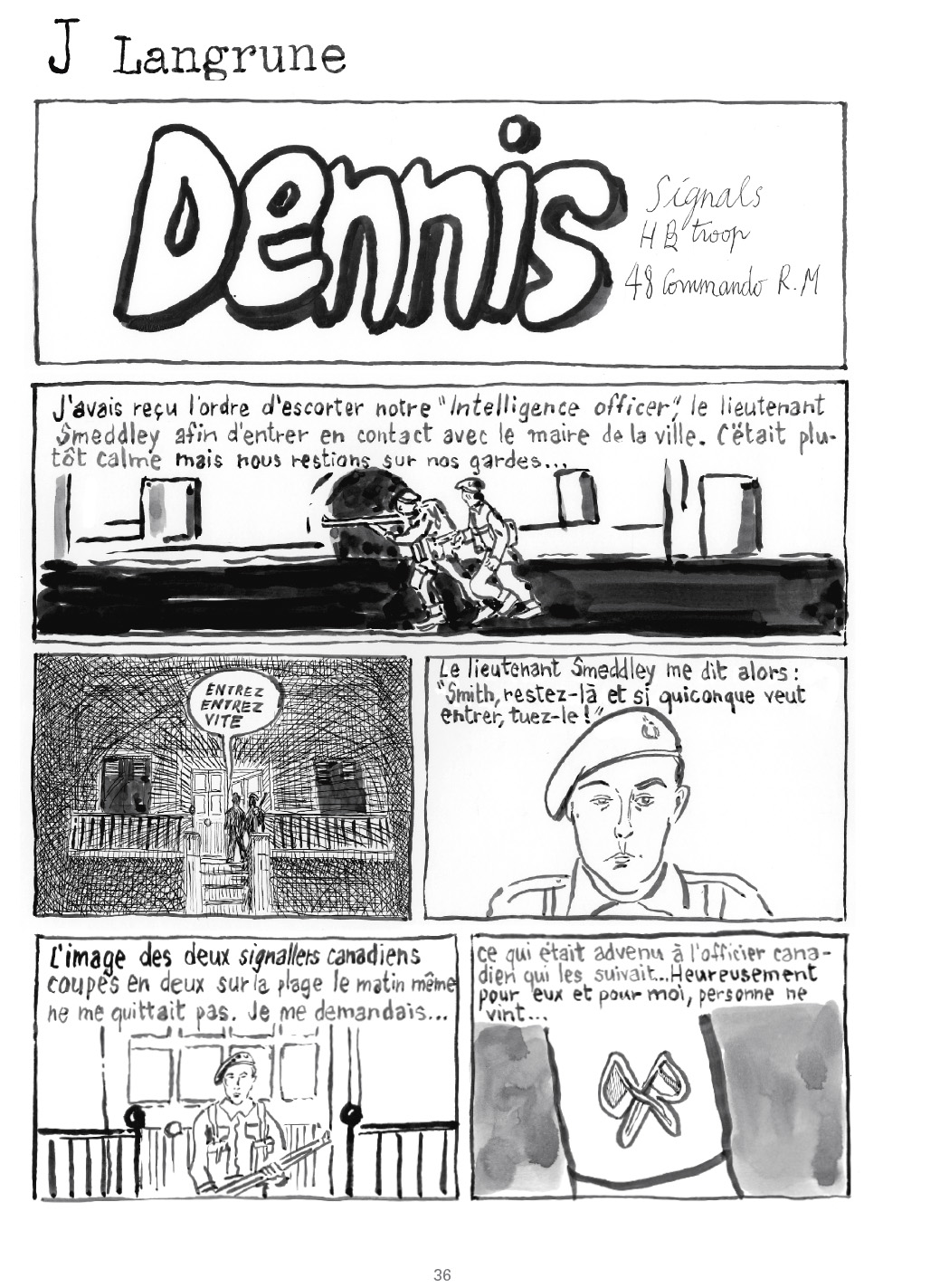

Extraits de « 44 blessent mon cœur d’une langueur monotone » édité par les Éditions du Chameau en avril 2017 sur les presses du Lycée Paul Cornu. Textes et dessins : Franck K. Lehodey. La BD vient d'être rééditée. Elle peut être commandée à cette adresse : mairie@saintaubinsurmer.fr

Nicole lui montre les photos des trois membres du régiment de la Chaudière qui s’étaient attachés à elle : Jean Fitzback, Fernand Couture et Emmanuel Rioux. Après avoir débarqué à Bernières, ils ont continué vers Bény-Bocage avant de libérer l’aéroport de Caen-Carpiquet, le 4 juillet 1944. « Ils y ont été quasiment enterrés vivants mais s’en sont sortis et sont venus au repos à Saint-Aubin. Ils en ont vu des choses. Ce n’étaient pas des rigolos. » Comment ont-ils sympathisé ? Elle ne s’en souvient plus très précisément. « Ils ont dû venir traîner vers la forge quand il y avait de la flamme. Fernand Couture, c’est celui qui était revenu d’Allemagne pour ma communion. Toute notre vie on est restés liés. ».

Camille, en classe de 4e au collège Clément Marot de Douvres-la-Délivrande, a interrogé son arrière-grand-mère, Louise. Avec Nathalia, elle a écrit son témoignage.

Pendant la guerre, mon arrière-grand-mère, Louise Pierre, vivait avec sa famille dans une ferme située rue de la Poterie, à Douvres-la-Délivrande. Pendant l’Occupation, les Allemands venaient dans leur ferme pour y chercher des pommes de terre, du calva et du lait. Dès qu’ils arrivaient, ils criaient « Kartoffel ! » ce qui veut dire pomme de terre en allemand. Mais un jour, elle n’avait plus rien à leur donner, alors les soldats l’ont menacée avec une baïonnette. Mon arrière-grand-mère a dit : « Bah vas-y tue-moi ! » Et un Allemand lui a répondu : « Nein ! Trop maigre ! ». Puis les soldats allemands ont ri et ils sont partis.

Hubert Mondhard est né en 1927 à Flers et décédé en 2003. Son père, Maurice, est mort en déportation. Nous vous raconterons son histoire un peu plus tard.

Quelque temps avant de mourir, Hubert a raconté cette période de l’occupation et de l’exode, dans un livre intitulé “Allons Z’enfants”. Alertée de l’imminence du Débarquement, et sans nouvelles du père déporté à Auschwitz, la famille quitte Bernières pour se réfugier d’abord à Flers puis dans la campagne ornaise. Sur ce chemin de l’exode, elle perd tout et essuie les bombardements alliés.

“Les Américains ont encore fait fort en lâchant, comme d’habitude, leurs bombes à très haute altitude. Quatre cent mètres d’erreurs, qu’est ce que c’est quand on se promène tranquillement à 3 000 mètres (...) C’est une vraie loterie, on peut être atteint n’importe où (...) C’est fini. Dans moins d’une heure, les pilotes seront en train de boire dans leur mess en Angleterre, mission accomplie, bombe larguée sur l’objectif ou à côté, dix morts, quarante blessés, qu’ils n’auront jamais aperçus. C’est si loin 3 000 mètres qu’on ne peut pas voir un homme, encore moins un enfant. Y pensent-ils seulement ? Serait-il supportable d’y songer lorsque l’ordre de largage est donné ?”

La photographe Lou Benoist est arrivée avec un album photo. À l’intérieur, une série de portraits de Normands nés le 6 juin 1944, non loin des plages du Débarquement.

– Parce qu’il y en a eu beaucoup ? lui a-t-on demandé, un peu surpris.

– Il semble en effet que l'événement a précipité un certain nombre de naissances…

Lou voulait célébrer le Débarquement à sa manière, en célébrant la vie, et ceux qui sont nés le jour J. Elle a photographié et recueilli le témoignage d’une dizaine de ces “bébés du 6 juin”.

L’exposition “Né(e)s le 6 juin 1944 en Normandie” est visible du 22 mai au 25 septembre 2024 à Courseulles-sur-mer, sentier du littoral.

« Quand je vois passer le ferry, je pense à ces centaines de bateaux qui sont arrivés ici. »

Paulette Mériel, décédée à l'âge de 101 ans en mai 2024

Extrait de Une si jolie plage, Arnaud Blin, 2004

Les élèves de CM2 de l’école primaire Dian Fossey de Douvres-la-Délivrande se sont rendus à l’Ehpad de la commune, pour interroger celles et ceux qui ont connu la guerre.

Clément, Romain, Hippolyte, Milo ont rencontré Odile, 14 ans en 1944 :

« Quand on a appris que les Juifs étaient tués par milliers on a décidé d'en cacher. J'ai connu beaucoup de personnes qui sont allées dans les camps et elles ne sont pas toutes revenues.

Ma maison n'a pas été détruite, j'ai eu beaucoup de chance.

Un souvenir dont je me rappelle bien c'est notre libération.[...] Au début nous n'étions pas sûrs que les Américains allaient débarquer mais quand nous avons vu des cigarettes américaines, nous nous sommes dit qu'ils étaient là !

J'ai vu quelques personnes mourir, surtout des soldats. »

Louis, Jacob et Martin ont rencontré Thérèse, qui avait 13 ans en 1944.

Son souvenir le plus douloureux a été de perdre sa mère et son frère. Thérèse avait peur avec le bruit des avions.

Après le débarquement, les Américains ont donné du chocolat, beaucoup de chocolats, mais n’y avait pas vraiment d’autres moments agréables pendant la guerre.

A l’annonce du Général De Gaulle, elle a ressenti de la joie et de la peur. Elle a regardé par la fenêtre l’arrivée des soldats. Lorsque la guerre était terminée, elle n’a pas réussi à revivre. Normalement car c’était très difficile de se nourrir, Il a fallu attendre plusieurs mois pour retrouver une vie plus ordinaire.

Robert Lechevalier-Boissel

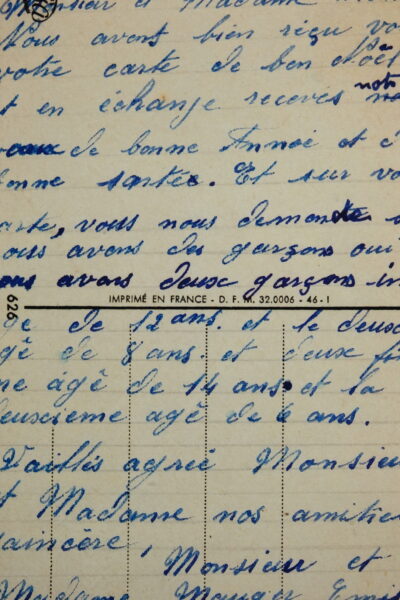

Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec Louisette Mauger, une marraine de soldat canadien. Nous y reviendrons. Mais Louisette n’est pas seule. Il y a Robert, son amoureux. Ils se sont rencontrés il y a quelques années lors d’un thé dansant au Molay-Littry. “Nous sommes de grands danseurs”, nous explique-t-elle. Robert Lechevalier-Boissel est de dix ans son aîné ; il est né en 1936 à Longueville, près d’Isigny-sur-mer. Il nous montre des photos de la ferme où il a grandi. Sur celles-ci, le petit garçon et ses frères et sœurs donnent la main à des soldats allemands. Sur une autre, la famille pose avec les mêmes soldats, qui logeaient à la ferme. Les photographies les plus anciennes remontent à 1941. Elles ont été renvoyées à la famille de Robert par les Allemands après la guerre. On comprend que ces soldats-là s’étaient attachés aux enfants… Sur une autre photo datée du 4 juin 1944, toute la commune de Longueville interprète un tableau de la Bible dans l’église du village, pour collecter des dons pour les prisonniers français. Le lendemain commence le bombardement de la Pointe du Hoc à quelques kilomètres.

Pierre Bouet

Pierre Bouet avait 7 ans lors du 6 juin 1944. « Ces souvenirs sont gravés à jamais dans ma mémoire, et aujourd’hui doivent être gravés dans les vôtres », lance-t-il aux élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 de Saint-Aubin sur mer, lors d’une rencontre le 8 avril dernier.

« Le premier soir, nous avons donné du bon cidre aux canadiens pour les remercier. Ce geste n’était pas une bonne idée, nous avons fait une erreur. En effet, les allemands n’étaient pas loin et les canadiens éméchés sont sortis de la carrière et sont passés devant la Kommandantur qui se trouvait à proximité d’une autre carrière au péril de leur vie. Le bilan fut tragique : un mort et deux blessés.

Un peu plus tard, je peux vous dire que les canadiens ont sauvé ma propre vie. En effet, je suis tombé malade, je ne savais pas ce que j’avais mais je n’arrivais pas à m’en remettre. Un jour, un canadien s’inquiétant de ne plus me voir, me proposa un médicament pour me guérir. Quelques jours plus tard, j’étais remis, je crois que j’avais pris un antibiotique pour la première fois de mon existence. »

« Nos relations avec les Canadiens étaient agréables. Je me souviens de balades dans leurs camions pour porter des repas dans des grandes marmites de camp en camp, de Beny à Basly par exemple. Ils me défiaient de chanter en anglais « it's a long way to tipperary », et même si je chantais faux, cela les amusait et ils m’offraient une louche de pruneaux à la crème. C’était la liberté, comme si c’était une période de grandes vacances. »

Jeanine Lequesne

À Saint-Aubin, Marie-Paule Pitau a rencontré Jeanine Lequesne, 93 ans. Elle a apporté son cahier « travail de mémoire », des albums photos et une ceinture qu’un soldat anglais a donnée à son mari.

« Pour la nourriture, on avait des tickets de rationnement et on se débrouillait pour trouver de quoi manger. Par exemple, on prenait de l’eau de mer qu’on laissait évaporer au soleil pour avoir du sel. Je me souviens des œufs en poudre, de l’orge grillée comme café. J’allais à Bernières échanger le paquet de cigarettes de mon grand-père contre une demie livre de beurre. Le docteur Sustendal est passé chez mes grands-parents et leur a dit qu’il avait une course à faire dans St Aubin et qu’il repasserait pour m’emmener chez mes parents à Langrune. J’étais soit disant malade. En fait je lui ai servi de laissez-passer. Il a été arrêté pas longtemps après et envoyé à la prison de Caen, puis déporté au camp de Mauthausen.»

« Le matin du débarquement c’est mon oncle, qui habitait une maison dans la rue Pasteur, qui est venu, à 6 heures du matin, dire à mes grands parents que la mer était pleine de bateaux et qu’il fallait aller se mettre à l’abri dans les tranchées. Ma grand-mère a voulu faire du « café » mais il n’y avait plus de gaz ni d’électricité. Donc on n’est parti le ventre vide car il était urgent d’aller dans les tranchées. Nous sommes allés dans la tranchée dans le champ en face avec « nos trésors ». Je veux dire le sac que ma grand-mère avait préparé avec tout ce qu’elle voulait emmener (argent, bijoux, vêtements) au cas où on aurait dû partir sur les routes. J’étais au bord de la tranchée quand j’ai vu un avion piquer sur la route de Langrune. Sa bombe m’a coupé la respiration. C’était le début de 3 heures d’angoisse. Les bombardements venaient du ciel, de la terre et de la mer. Ça tirait de partout. »

« Mes enfants ont lu mon « travail de mémoire ». Mon petit-fils Florent (né en 1991) ça l’intéressait. Je ne sais pas s’il faut en parler aux jeunes aujourd’hui. Ça va tellement mal dans le monde avec toutes ces guerres. Moi j’en n’ai jamais parlé à mes enfants ni petits enfants avant l’écriture de ce cahier. Les Canadiens disent qu’ils ont mis des années et des années avant de pouvoir en parler.»

« Il y a bien 10 ans, je me suis dit qu’il fallait que j’écrive tout ça pour que mes enfants et petits enfants trouvent l’information quand ils voudront savoir, on n’est pas éternel ! »

Jeanine Lequesne

Chapitre 2 :

Les passeurs

Lara et Christine Jouvet

Un jour de décembre. Christine Jouvet, qui habite à Saint-Aubin-sur-Mer, nous envoie un enregistrement de son père, Alain Debrix. Il a vécu le débarquement dans la région de Carentan. C’est sa fille, Lara, qui pose des questions.

Dans l’enregistrement, Alain, qui a aujourd’hui 90 ans, raconte la guerre qu’il a connue à la ferme où il vivait avec ses parents. Il a 10 ans quand le débarquement survient. Il se rappelle du mois passé dans un abri, du bombardement qui tua une trentaine d’allemands, des animaux morts. Les souvenirs sont vifs. On a l’impression qu’Alain les revit comme si c’était hier. Modestement, il rappelle parfois qu’il ne se souvient plus. Et ajoute : “J’avais 10 ans”.

On perçoit ses émotions. On entend des rires : parce qu’au milieu du chaos, la vie continue.

– “Vous avez fait la fête à la fin de la guerre”, demande sa petite-fille.

– “Ah non, non… pour nous, c’était triste”, répond Alain.

Sa petite fille, Lara, a aujourd’hui 29 ans. Elle est enseignante. Il y a quatre ans, son grand-père commence à perdre la mémoire. “Je m’étais dit que j’avais envie de garder quelques souvenirs avant qu’il ne s’en souvienne plus du tout, pour transmettre cette histoire à mes enfants, plus tard.” Lara sait que son grand-père a vécu la guerre. Il a déjà raconté des anecdotes. Mais ce jour-là, c’est la première fois qu’il donne des détails.

Sa fille, Christine, ne se souvient pas d’avoir entendu parler de ces histoires. Avant sa retraite, son père, agriculteur, passait son temps à travailler. Christine n’était pas là lors de l’enregistrement. "Cela m’a beaucoup touché de l’entendre", dit-elle aujourd’hui. “J’entends l’émotion de l’homme a posteriori…” Aujourd’hui, Alain vit toujours dans sa ferme, avec sa femme. Il a perdu la mémoire à cause de la maladie d’Alzheimer. “Désormais, il est dans le présent”, explique sa fille.

Mais il reste ce récit.

Cérémonies à Saint-Aubin-sur-Mer, le 6 juin 2024

Régis Morel

Quand on l’a au téléphone la première fois, Régis Morel le répète : il ne sait pas si son témoignage nous intéressera. Un rendez-vous est quand même pris, chez lui, à Saint-Aubin, à deux pas de la plage. Ce que raconte Régis Morel, c’est une histoire familiale, elle aussi marquée par la guerre. C’est aussi l’histoire d’un homme qui découvre les commémorations, à quelques kilomètres de là, est marqué les soirées festives passées aux côtés des vétérans anglais, et les petites histoires qui se racontent lors de soirées de souvenirs.

Les histoires de commémorations cassent les pieds au jeune Régis qui grandit à Arromanches. Adolescent, Régis Morel a beau parcourir le musée d’Arromanches plusieurs fois dans la journée, pour y accompagner les jeunes filles qui débarquent en bus pour le visiter, ce n’est que bien plus tard qu’il va vivre les commémorations et les apprécier. Ils se rappellent des vétérans anglais qui font la « nouba » dans les bars. De ces discussions avec d’anciens soldats qui rappellent l’idéal politique pour lequel ils se sont battus, reprochant aux nouvelles générations de « ne pas se bouger ». De ce vétéran qui enchaîne les bières avant de rejoindre la plage, à minuit, s’y recueillir, et puis revenir pour payer sa tournée. De ces moments partagés, festifs, en toute simplicité, loin de la mode mémorielle qui s’est instaurée depuis quelques années, à mesure que les vétérans disparaissaient, et qui horripile Régis. « Le commerce autour du D-Day, les musées privés, les gens qui jouent à la guerre… j’ai du mal à voir l’intérêt de tout ça. Ça commence à me déranger. »

Le football va faire vivre deux expériences en lien avec la mémoire à Régis Morel. En tant que président du club local, il est convié aux commémorations officielles, en 1994, avec 18 chefs d’État. Il se souvient de la Reine d’Angleterre qui arrive en hélicoptère, rejoint la place en voiture et les vétérans anglais qui quittent le bar où ils étaient pour se mettre rapidement au garde-à-vous, l’un d’eux en chaussettes. En 1998, l’équipe de France de football en pleine préparation du Mondial fait une visite discrète d’Arromanches. Dans le musée, Aimé Jacquet admire la tactique des alliés. « Je fais la même chose avec mes joueurs », lance-t-il. « Oui, mais là, c’était quand même plus important », lui rétorque Régis Morel, qui s’attire les foudres du directeur du musée.

Yannick Grundling

Yannick Grundling a le nez dans le moteur de son dodge quand nous le rencontrons à Courseulles. Il a acheté, quelques mois plus tôt, ce véhicule de transport américain à un paysan de Haute-Savoie qui l’utilisait, sans grand soin, pour conduire les bêtes en montagne. Le dodge lui a coûté 13 000 euros, mais la facture commence à s’alourdir sérieusement avec tous les travaux à faire et les pièces à changer. Une fois terminé, il ira chercher les gosses à l’école avec.

Yannick tient la Boutique du Débarquement à Courseulles depuis 2019. Il y vend des pièces de collection et des objets touristiques. C’est un ami qui l’a converti au “militaria” il y a dix ans. Il commence par l’accompagner sur les vide-greniers, se prend au jeu, achète un détecteur pour aller creuser dans les champs et les bois, scrute les vide-maisons et le net. Progressivement, sa collection va envahir sa maison, jusqu’à occuper une chambre entière à l’étage, sous le regard complaisant de sa femme et ses trois garçons. Près d’un millier d’objets militaires allemands ou alliés y sont soigneusement classés. “Une petite collection”, soutient-il, qu’il ne montre pas à tout le monde. Dans le milieu, on reste discret. “Il y a énormément de collectionneurs, mais vous ne savez pas qui ils sont. Ils se cachent”, sourit Yannick.

Yannick espère sortir son dodge pour le 80e anniversaire, pour exhiber des pièces de son magasin et proposer des balades. Le Pourquoi Pas - c’est son nom - est aux couleurs de la 2e DB française, avec la croix de Lorraine et le drapeau français. Yannick pourra utiliser sa tenue de ranger américain qui équipait la 2e DB. Seule l’insigne change. Il détaille : pantalon, chemise, veste, casque, bottines, bretelles, guêtres, ceinturon, gourde, trousse de premiers secours, ceinturons porte chargeur… Ses deux plus jeunes fils rêvent de monter avec lui dans le dodge. L’un est au collège Quintefeuille de Courseulles, où des élèves sont venus interviewer Yannick.

Des collégiens de Courseulles ont rencontré Yannick Grundling.

Jean-Luc Marchais

Jean-Luc Marchais est un ancien scaphandrier. Il a travaillé pendant des années pour les entreprises de ferraillage Demonta et Lemonchois qui venaient démanteler les épaves du Débarquement échouées sur la plage ou immergées au large. “On récupérait tous les métaux dont on avait besoin pour reconstruire la France : le cuivre, le bronze et la ferraille que l’on revendait à la Société métallurgique de Normandie, explique le plongeur aux élèves de 3e du collège Quintefeuille à Courseulles. Il faut imaginer qu’en face de Courseulles se dressait un port artificiel constitué d’une douzaine de vieux bateaux coulés volontairement à faible profondeur pour servir de brises-lames : les goosbery. Le scaphandrier découpait au fond de la mer et on remontait des canons, des hélices, des morceaux de coques.”

– Comment est ce que vous communiquiez avec la surface ?

– Ah, on avait un système de code avec un bout, qu’on appelait le rigodon. Trois coups pour “Re-mon-ter” et deux coups pour “des-cendre”.

– Et comment c’est au fond ?

Plus tard, Jean-Luc a continué à plonger sur les épaves. Il a même emmené des familles de vétérans venus se recueillir. “Ils ont déposé une gerbe sur l’épave du Lawford”. Touché par un missile allemand, ce destroyer de la Royal Navy a coulé avec ses missiles au large de Ouistreham le 8 juin 1944 avec à son bord 156 marins, dont 37 sont tués. L’épave repose à 27 mètres sous l’eau et abrite encore de nombreux missiles de combat, qui polluent les eaux et constituent une menace directe pour la faune maritime (regarder ici l'enquête vidéo de Vert de rage)

« Après la guerre, les gens ne voulaient plus voir tout ça. C’était synonyme de souffrance. Il fallait faire disparaître les chars, ferrailler les épaves. C’est plus tard que cela a pris une dimension sentimentale. Les gens qui s’intéressent à l’histoire n’ont pas souffert de la guerre. »

Jacques Lemonchois, plongeur ferrailleur, créateur du musée des épaves sous-marines du D-Day à Commes.

Extrait de Une si jolie plage, Arnaud Blin, 2004

Arnaud Blin

Arnaud Blin est réalisateur et grand reporter pour la télévision. En 2004, il tourne pour France 3 un documentaire sur les soldats acadiens du North Shore (régiment du Nouveau Brunswick) débarqués à Juno Beach le 6 juin 1944, “Une si jolie petite plage”. C’est la première fois qu’il entend parler des soldats acadiens, descendants des Français qui ont migré en Amérique au 17e siècle.

Touché par cette histoire, Arnaud Blin décide deux ans plus tard de créer le festival “La Semaine Acadienne” sur la Côte de Nacre pour leur rendre hommage. Au fil des éditions, de grands noms de la scène canadienne et acadienne se sont succédé à Courseulles. Le festival est devenu très populaire avec plus de 10 000 participants chaque année, et un final en beauté avec la parade du Grand Tintamarre, inspiré de la fête nationale acadienne. La 19e édition aura lieu du 7 au 15 août 2024.

“Avant, j’avais une vision assez ennuyante des anciens combattants, qui chantent la Marseillaise devant les Monuments aux morts. Ma vision a complètement changé quand j’ai rencontré ces vétérans et que j’ai découvert leur vie. Aujourd’hui, je veux leur rendre leur histoire, qui avait été oubliée.”

Arnaud Blin

Arnaud Blin est aussi l’auteur du documentaire “Dans leurs yeux” sur le 75e anniversaire du Débarquement vu à travers les yeux de Marguerite et Rémy Cassigneul, âgés à l’époque de 17 et 19 ans, et de “1944 : les colis sont bien arrivés » (2024), sur deux enfants d'origine juive cachés dans une communauté religieuse à Douvres-la-Délivrande au moment du Débarquement (lire au chapitre 3).

Alain Tranquart

Le 6 juin 2024, 26 Anglais invités par le comité de jumelage de Saint-Aubin-sur-mer sont accueillis par les familles, ainsi que dix jeunes Allemands et cinq élus de Liebenburg. Alain Tranquart, le président du comité de jumelage, héberge trois couples et deux jeunes. “La maison est pleine”, sourit-il.

L’association s’occupe des trois jumelages avec l’Allemagne (Liebenburg), l’Angleterre (Emsworth) et le Canada (Bathurst). “Ils ont tous une connotation mémorielle, explique Alain Tranquart. Le premier jumelage avec le Canada est né à l’initiative du maire de Bathurst, qui a débarqué à Saint-Aubin en 1944.” Il a pris de l’ampleur au début des années 2000 avec la création du festival La semaine Acadienne. Suite au traité d’amitié franco-allemand de 1963, les jumelages avec l’Allemagne se sont multipliés à partir des années 1970, pour entériner la réconciliation entre les peuples. Celui de Saint-Aubin date de 1984, il a quarante ans cette année. “Je me souviens du 70e anniversaire : cinq jeunes étaient venus de Liebenburg pour les commémorations. Lorsqu’ils ont déposé une gerbe au square des Canadiens devant les vétérans, ils ont été chaleureusement applaudis."

Sybille Hecht

En menant cette enquête, nous comprenons rapidement que Sibylle Hecht est une figure incontournable sur le territoire. Ici, on l’appelle “la sentinelle de la mémoire”. Généalogiste familiale et aussi correspondante locale de presse, elle collectionne les petites histoires qui font la grande. Pendant le covid, confinée à Saint-Aubin-sur-Mer, elle s’est mise en tête de retrouver l’histoire de chacun des noms gravés sur le monument des morts pour la France de la Seconde guerre mondiale. La généalogiste fait parler les archives, remonte le fil, croise les sources pour en extraire des récits que souvent même les proches ignorent. “Je révèle des histoires familiales enfouies. Souvent ça bouleverse, ça réveille des douleurs, mais au final la connaissance apporte de l’apaisement”, confie cette Normande pure souche, marquée par l’histoire du Débarquement et mariée à un Lorrain. À tour de rôle, ils ont présidé le comité de jumelage Bernières-Eisingen (Allemagne).

Parmi les noms figurant sur le monument aux morts, Sibylle va particulièrement s’intéresser à Maurice Mondhard, déporté et mort à Auschwitz le 15 septembre 1942. Il faisait partie des 120 otages français arrêtés en représailles du déraillement de deux trains près d’Airan par la résistance. Maurice, qui ne cachait pas ses convictions anti-nazis, aurait été dénoncé. Suzanne, la femme de Maurice, est restée seule à 39 ans avec ses deux garçons. Elle a fui Bernières pour se réfugier dans l’Orne et a appris la mort de son mari à la libération des camps.

“En famille, la disparition de Maurice était peu abordée, et toujours sur le ton de l’humour noir ou de manière anedoctique”, se souvient Margit, sa belle-fille, qui habite aujourd’hui la maison familiale de Bernières. “Elle en parlait en tant qu’épouse, qui s’était souvent retrouvée seule à gérer le foyer, sans prendre en compte la dimension historique de son destin. Par exemple, elle a toujours refusé à la mairie qu’une rue porte le nom de Maurine parce que, pensait-elle, il ne le méritait pas. C’est comme si Suzanne l’avait effacé de la mémoire.” Le travail de la généalogiste, Sibylle Hecht, a apporté à la famille une autre lecture de l’histoire. Désormais, un pavé portant le nom de Maurice Mondhard est scellé à l’entrée de la maison. “Il est rentré chez lui et dans l’histoire”, mesure Margit.

Ecouter l’histoire de Jean-Pierre Catherine, déporté à Dora, racontée par les élèves du collège Quintefeuille à Courseulles :

Bernadette Jacobs-Foucher

Laisser des traces dans le paysage. C’est aussi la volonté de l’association “Plus que partir réseaux” à Cresserons, pour laquelle Bernadette Jacobs-Foucher est bénévole.

Née en 1942, elle n’était pas en Normandie au moment du Débarquement et avoue que les récits de ses parents, qui avaient connu la guerre en région parisienne, l'ennuyaient un peu. Jusqu’à ce qu’elle découvre, à l’âge adulte, les plages du Débarquement, en déménageant en Normandie. “Après avoir rejeté toute cette période, j’avais largement l’âge de la comprendre. Et cette guerre, que j’avais ressentie enfant sans le savoir, est remontée à la surface."

Avec l’association, Bernadette, qui est journaliste et bilingue, s’implique dans l’accueil des vétérans anglais, les traductions, les publications, les expositions et les stèles mémorielles qui retracent l’épopée du régiment des 22e Dragons à Cresserons. En 2015, avec la complicité du bar des sports, l’association organise un apéro rétro en costume d’époque. Bernadette revêt une robe des années 1940. “Qu’est ce qu’on a pu rire !”, se souvient-elle.

Anaëlle Tudoce

Anaëlle Tudoce est étudiante en communication, bénévole au musée du radar de Douvres et reconstitutrice. Nathalie Michel a enregistré son témoignage.

Anaelle Tudoce porte un trench WAC, (Women's Army Corps), branche féminine de l'armée américaine pendant la Seconde guerre mondiale. C'est le dernier vêtement nominatif qu'Anaëlle a acquis. Anaëlle fait actuellement des recherches "pour retrouver la trace de cette femme qui portait ce trench, pour connaître son engagement et savoir par quels moyens elle a contribué à l'effort de guerre".

“ Revêtir l’uniforme, non pour se déguiser mais pour que le public connaisse à travers moi l’histoire de ces femmes qui se sont engagées pour défendre leur conviction, à une époque où ce n’était pas sans risque. Car c’est cette mémoire que l’on risque de perdre lorsqu’il n’y aura plus de témoins directs. On n’oubliera jamais l’évènement, mais on oubliera l’histoire de ces hommes et ces femmes. ”

Anaelle Tudoce

Série photographique d'Emmanuel Blivet, avec le régiment de la Chaudière, des reconstituteurs du Québec, à Bernières-sur-Mer, juin 2024

Christelle Angano

Christelle Angano, ancienne professeur de français à Douvres, a écrit un livre sur l’histoire de son arrière-grand-mère, Clara, l’héroïne de la famille, intitulé : “Une lumière dans la nuit”.

Elle y raconte comment son aïeule, d’origine anglaise, a aidé à cacher des parachutistes anglais, avant d’être dénoncée, arrêtée, et déportée au camp de Ravensbruck où elle est morte. Elle a retrouvé la lettre écrite par son fils, François, à sa mère, le 11 novembre 1940 avant de mourir à l’âge de 23 ans. C’est cette lettre que Christelle tient dans ses mains.

“ Limoges, le 11 novembre 1940, maman chérie, je suis en bonne santé. Fais tu quelque chose pour ton dos ? Est ce que papa va bien ? Reçois-tu de mes nouvelles ? Je suis de retour à Limoges. Je travaille à la TSF. Je vais aller à la radio tantôt. Quel vilain temps pluvieux ! Es tu toujours enrhumée ? Soigne toi bien ma petite maman. Je pense beaucoup à vous et prie beaucoup pour vous. Reçois des douces et affectueuses pensées. Baisers de ton fils qui t'aime. Fanfan. ”

Cette lettre figure dans le dernier roman de Christelle Angano, “L'Harmonica, le trombone et le parapluie”, où il est question de transmission, de mémoire et de souvenir. “Il est important d’encrer, avec un “e” et d'ancrer, avec un “a”, afin que cela ne recommence pas, explique l’autrice. Je n’aime pas le mot devoir de mémoire, car il implique un devoir. J’imagine quelque chose de plus pédagogique ou de plus festif. Plutôt que de commémorer la victoire, on devrait avoir une journée internationale pour la Paix.”

Écouter le témoignage de Christelle Angano recueilli par Nathalie Michel

Marc Lamy

Marc Lamy nous contacte au cours des derniers jours de notre enquête. Il a de petites histoires à raconter sur ses parents : son père a fait partie de la résistance ; sa mère est devenue secrétaire pour les Américains.

« Le 3 juin 1944, mon père est à Douvres en convalescence, car il vient de subir une intervention chirurgicale ; ce soir là, il informe son père de la date du débarquement et de son rôle dans la résistance. Le père et le fils vont vraiment se découvrir pendant cette nuit où ni l’un ni l’autre ne dormiront. Mon grand-père, chef de division à la préfecture, possède indirectement des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes par des informations qui lui sont transmises, comme les livraisons alimentaires de l’armée allemande. Il sait ainsi que les soldats allemands chargés de faire fonctionner les batteries d’artillerie à la Pointe du Hoc se trouvent en fait à Maisy et que le site de la Pointe du Hoc n’est donc plus stratégique. Fort de cette information, mon père se rend au bureau de poste de Douvres le 4 juin dès l’ouverture.

La Pointe du Hoc n’est plus un objectif majeur pour les alliés, contrairement à Maisy ; il doit envoyer un télégramme à un contact sur Saint-Malo, contact susceptible de faire remonter dans la journée l’information jusqu’en Angleterre. C’est une procédure très risquée que de communiquer par télégramme et on ne peut l’utiliser qu’une seule fois, en cas d’information mettant en jeu la survie du réseau ou d’importance capitale pour les alliés ; si l’un des membres du réseau l’utilise, il doit disparaître immédiatement dans la nature, ainsi que son contact. Mais au bureau de poste, il est impossible de transmettre un télégramme ce jour-là ! Pendant la nuit, un autre réseau de résistants a fait sauter les lignes de télécommunication pour préparer le débarquement. Mon père n’a pas pu changer le cours de l’histoire.»

«Quand l’armée américaine établit pour plusieurs mois son quartier général arrière à Deauville, ma mère apprend que les Américains cherchent une secrétaire sachant parler anglais ; elle se présente et est retenue. Pendant plusieurs mois, les messages arrivant du front remontent à Deauville pour y être triés et classés par des officiers qui en font des synthèses que maman tape à la machine ; c’est ainsi que, tout juste âgée de 18 ans et donc encore mineure, elle adresse quotidiennement des courriers à Eisenhower, l’homme qui allait devenir président des États-Unis. Ma mère est enfin libre et considérée !

Les messages qu’elle tapait à la machine sont aujourd’hui encore vraisemblablement dans les archives du Pentagone. Maman est décédée l’année passée, mais cette période de sa vie l’avait beaucoup marquée, à tel point qu’en allant la voir à son Ephad, elle me disait parfois qu’elle était fatiguée après avoir tapé plusieurs courriers à Eisenhower l Elle était atteinte de la maladie "d’Eisenhower" ! »

Commémorations le 6 juin à Tailleville, messe sur la plage de Langrune-sur-Mer et bal à Bernières-sur-Mer.

Chapitre 3 :

Les lieux - et des personnages

À Courseulles, le Centre Juno Beach

Fondé par les vétérans canadiens, le centre d’interprétation Juno Beach raconte comment la jeune nation canadienne, créée en 1931, a pris part à la Seconde Guerre mondiale. Tout le pays, qui n’a alors qu’une très petite armée, va s’engager dans l’effort de guerre. Des jeunes volontaires de 20 ans vont partir s’entraîner en Angleterre pour débarquer loin de chez eux, à Juno Beach.

14 000 Canadiens ont débarqué le jour J à Juno Beach.

381 sont morts le Jour J

5 500 sont morts dans la bataille de Normandie

“Ce n’est pas un musée, mais un centre d’interprétation, sur le modèle de ceux créés au Canada et aux Etats-Unis dans les années 1970, qui ont aussi inspiré le Mémorial de Caen et le centre des visiteurs du cimetière américain de Colleville. Il n’a pas vocation à collectionner des objets, mais à transmettre l’histoire et interagir avec le public. Juno beach est l’un des premiers musées de la guerre en Normandie à faire de la médiation. Notre fil conducteur, c’est : émotion, explication, réflexion. Il faut des commémorations, mais il faut aussi des outils pour transmettre l’histoire. Ici on fait un travail de mémoire, pas un devoir de mémoire.”

Nathalie Worthington, directrice du centre d’interprétation Juno Beach

“Nous voulons faire réfléchir le public, et particulièrement le jeune public, autour des valeurs qui étaient celles des libérateurs : engagement, courage, sobriété, ralliement.”

Nathalie Worthington, directrice du centre d’interprétation Juno Beach

Au centre Juno Beach, un visiteur sur quatre a moins de 18 ans.

Rémi Simon

Rémi Simon a été premier adjoint pendant 25 ans, à Courseulles. “Je me suis beaucoup occupé des commémorations. J’ai assisté à la création de Juno Beach. Dans les années 2000, les Canadiens se sont rendus compte qu’il n’y avait pas de lieu de mémoire. Un vétéran, Garth. S. Webb, a fédéré autour de lui et a fait des pieds et des mains auprès du gouvernement canadien pour qu’il y ait un lieu de mémoire, en France. Des milliers de Canadiens ont financé les travaux en achetant symboliquement des briques. Lorsque le musée a ouvert, en juin 2003, il y a eu une levée de boucliers parce qu’il fallait déplacer le camping. Les mêmes qui manifestaient à cette époque sont ceux qui défendent aujourd’hui le devoir de mémoire.”

En 2019, un projet immobilier est envisagé sur un terrain privé, au pied du musée : Le domaine des Dunes. Il est validé par la municipalité, mais contesté par le centre Juno Beach. La procédure va durer deux ans. Au printemps 2022, le ministre canadien vient rappeler l’importance du devoir de mémoire. Le mouvement “Save Juno” au Canada récolte 90 000 signatures. Finalement, la municipalité rachète le terrain. Un parc est créé.

Brigitte Meyer

Un bruit d’avion et des larmes. Le musée de Juno Beach venait d’ouvrir et Brigitte Meyer le visitait pour la première fois. Dans la première salle, embarquant sur la barge des hommes du débarquement, Brigitte se mit à pleurer quand elle entendit ce son des avions. Ils lui rappelèrent Paris, le 12e arrondissement et sa chambre en face du métro aérien, la Seconde Guerre mondiale, et ces nuits d’angoisse où toute la famille rejoignait les caves pour s’abriter face aux bombardements allemands. (...)

La fin de la guerre est marquée par deux souvenirs : l’un de désolation, l’autre d’une joie immense. C’est à Paris que la petite Brigitte apprend par des sirènes et des cloches qui sonnent à tout rompre que la guerre est finie. La fillette saute de joie dans la cour de l’immeuble. Elle se souvient précisément aujourd’hui quel était le tissu de la robe qu’elle portait ce jour-là. Et c’est à Graye-sur-Mer que la famille retrouve la maison dont les vitres ont été soufflées par les bombardements. A la place, son père dispose des cartons. La plage de Graye sera désormais leur terrain de jeu. Il y a des mines dans les champs et des chemins desquels il ne faut pas s’écarter. Des tas de ferrailles et des gros bateaux de guerre croiseurs ou autres échoués sur la plage où les enfants s’aventurent malgré tout. La mer à l’horizon dans laquelle Brigitte apprend à nager, avec une bouée. Une bouée d’un soldat, en tissu, qu’elle gonfle autour de sa taille et de son cou. Puis qu’elle dégonfle à mesure qu’elle prend ses aises. Une bouée qu’elle retrouvera dans le musée de Juno Beach, à Courseulles.

Ces souvenirs, Brigitte les raconta à ses petits-enfants plutôt qu'à ses enfants. Celle qui devint marionnettiste et conteuse les mit en scène, accompagné d’un conte, dans l’école de ses petits enfants. « Si un de mes petits enfants ne m’avait pas posé de question, je n’aurais pas eu tous ces souvenirs », dit-elle aujourd’hui.

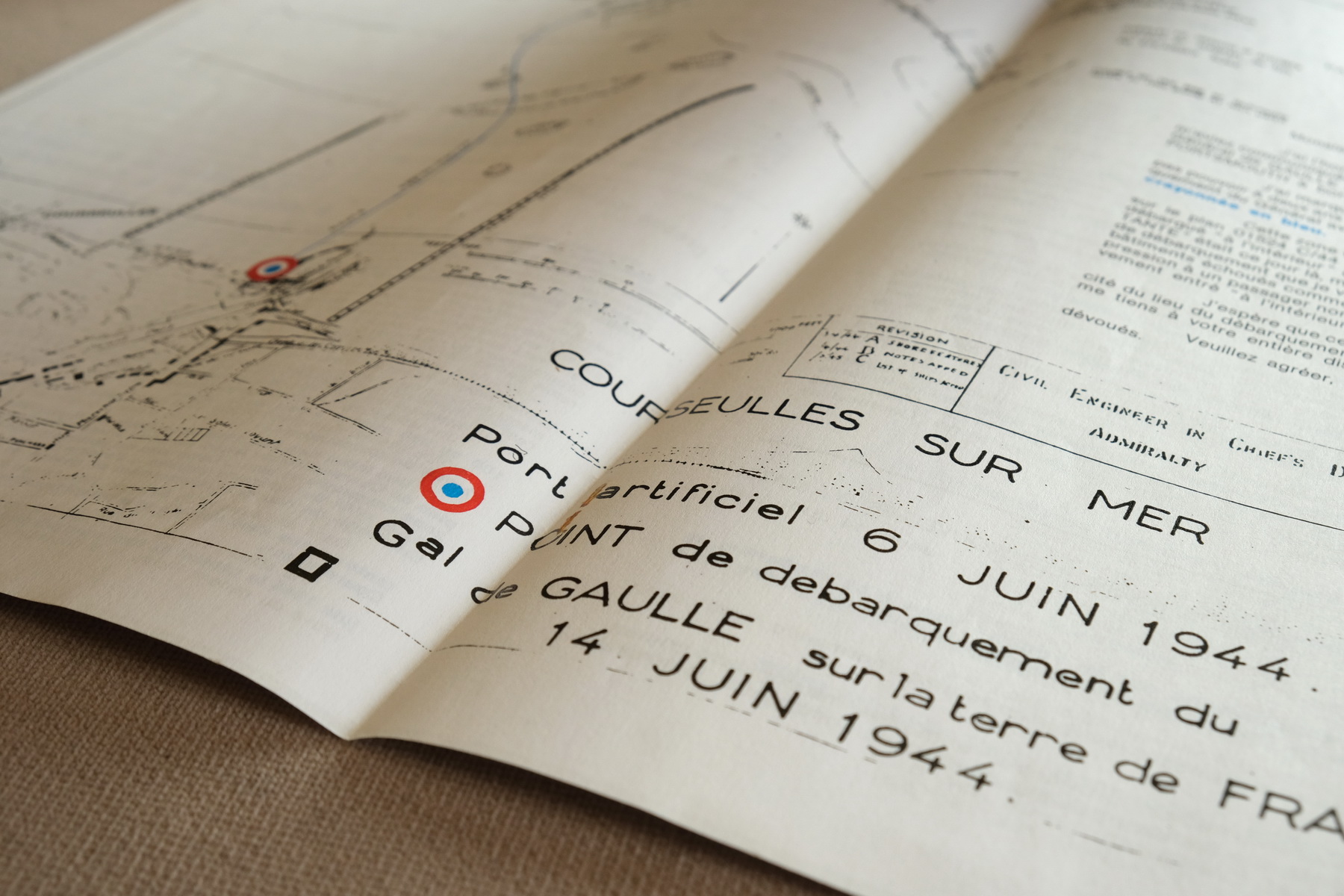

Dans une salle de la mairie trône la maquette de la Combattante, ce torpilleur français qui ramène le général De Gaulle à Courseulles le 14 juin 1944. Sous le portrait du général, Rémi Simon songe à l’évolution des commémorations.

“Quand j’étais gamin, le 6 juin, c’était un jour comme les autres. Je ne me souviens pas d’avoir assisté à une manifestation. Plus on s’éloigne de la date, plus ça prend de l’importance. Pour le 50e, tout le monde disait que ça devait être le dernier, car il n’y allait plus y avoir de vétérans. Mais tous les ans, ce sont les familles qui prennent le relais, et il y a toujours des gens pour marquer le devoir de mémoire.”

Rémi Simon

“Courseulles est jumelé avec une ville allemande. Les Allemands viennent participer à des manifestations patriotiques. A chaque fois, ils s’excusent. Mais le maire leur a dit un jour, ne vous excusez pas. En 1994, faire un jumelage avec les allemands, ce n’était pas très simple. Moi je n’avais pas été victime des allemands ni participé à la guerre. Le président côté allemand était issu de l’après-guerre. Donc nous étions deux personnes neuves sur le plan historique. On a réussi à faire le jumelage. Un jour, mon homologue allemand me dit qu’ils aimeraient chanter autour de la croix de lorraine, parce qu’il porte un grand respect pour le général de Gaulle. Je trouvais ça sensationnel. J’en ai parlé au maire. Il me dit, Rémi, faites attention, voyez avec les anciens combattants. Et là, cela a levé des boucliers. Et cela n’a pas eu lieu”.

“Mes parents sont morts à cause des bombardements, mais je n’ai pas de ressentiment, ni pour les uns, ni pour les autres.”

Rémi Simon est né le 20 juin 1944 dans les caves à charbon du Bon Sauveur à Caen. Pendant les bombardements, ses parents se sont réfugiés dans les carrières Saint-Julien. Ils y sont morts le 7 juillet. Le nouveau-né était déjà orphelin ; il a été élevé par sa grand-mère.

Corine Vervaeke

Au pied de la Croix de Lorraine, à deux pas du musée de Juno Beach, il n’est pas rare de rencontrer Corine Vervaeke, au cours de ce mois de juin 2024. Corine Vervaeke est une historienne d’art, guide-conférencière, “témoin du temps”, comme elle aime se définir. Noémie Gallette a suivi une de ses visites, destinées notamment aux enfants.

Le père a fini par se lasser des alertes. Elles façonnent les heures. Jours et nuits, elles les obligent à quitter leur demeure et à s’empresser de se réfugier sur la colline qui surplombe la ville. Tout se fait toujours dans la crainte, les enfants pleurent, les mères s’inquiètent, les pères sont rongés par la peur. Il faut attraper la brouette, la remplir de couvertures et de quelques quignons de pain. On ne sait pas combien de temps durera l’alerte. Chaque fois, le refuge est vain et aucun bombardement ni aucune attaque ne survient. Alors le père a décidé. Pour les prochaines alertes, il n’y aura plus de perte de temps, plus de cris. Ils resteront tous chez eux. Et puis, qu’est-ce qu’il pourrait leur arriver de plus à la maison qu’à la colline. Si les bombes doivent pleuvoir, ce sera sans discernement.

Le cimetière canadien de Bény-sur-Mer

Quand on pénètre dans le cimetière canadien de Bény-sur-Mer, ce jour de la fin février, on ressent la paix du lieu. Au loin, derrière les champs, on aperçoit la mer. 2049 soldats sont enterrés ici. Et on rencontre Samuel Levasseur qui entretient le jardin.

Samuel Levasseur

Samuel Levasseur est intarissable Devant de nombreuses tombes du cimetière de Beny-sur-Mer/Reviers, il raconte l’histoire personnelle, tragique, de ces soldats canadiens ou anglais décédés lors de la libération. Ici, ce sont trois frères qui sont enterrés : le troisième n’avait que 15 ans et demi et n’aurait jamais dû participer à la guerre. Leur mère apprendra leur mort en quelques heures et ne se remettra pas de la disparition de ses enfants et décédera deux ans plus tard d’une maladie mentale. Là, c’est un jour la fille du soldat enterré qui est venue découvrir la tombe de son père, décédé alors que sa mère était enceinte. Samuel accompagnera sa fille sur la plage de Juno Beach, à quelques kilomètres. « Je termine l’histoire de mon père sur la plage où il est mort », lui dit la femme, en pleurs.

Samuel est jardinier, embauché par la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), le service anglais qui gère à travers le monde les tombes d’1,7 millions d’hommes et de femmes ayant perdu la vie lors des deux guerres mondiales. Voilà 30 ans qu’il s’occupe des allées, de la pelouse, des fleurs. Et de la mémoire de ces soldats, dont il a appris au fil des années des bouts de leur histoire grâce à des « échanges avec les guides, des familles, et des recherches sur Internet ».

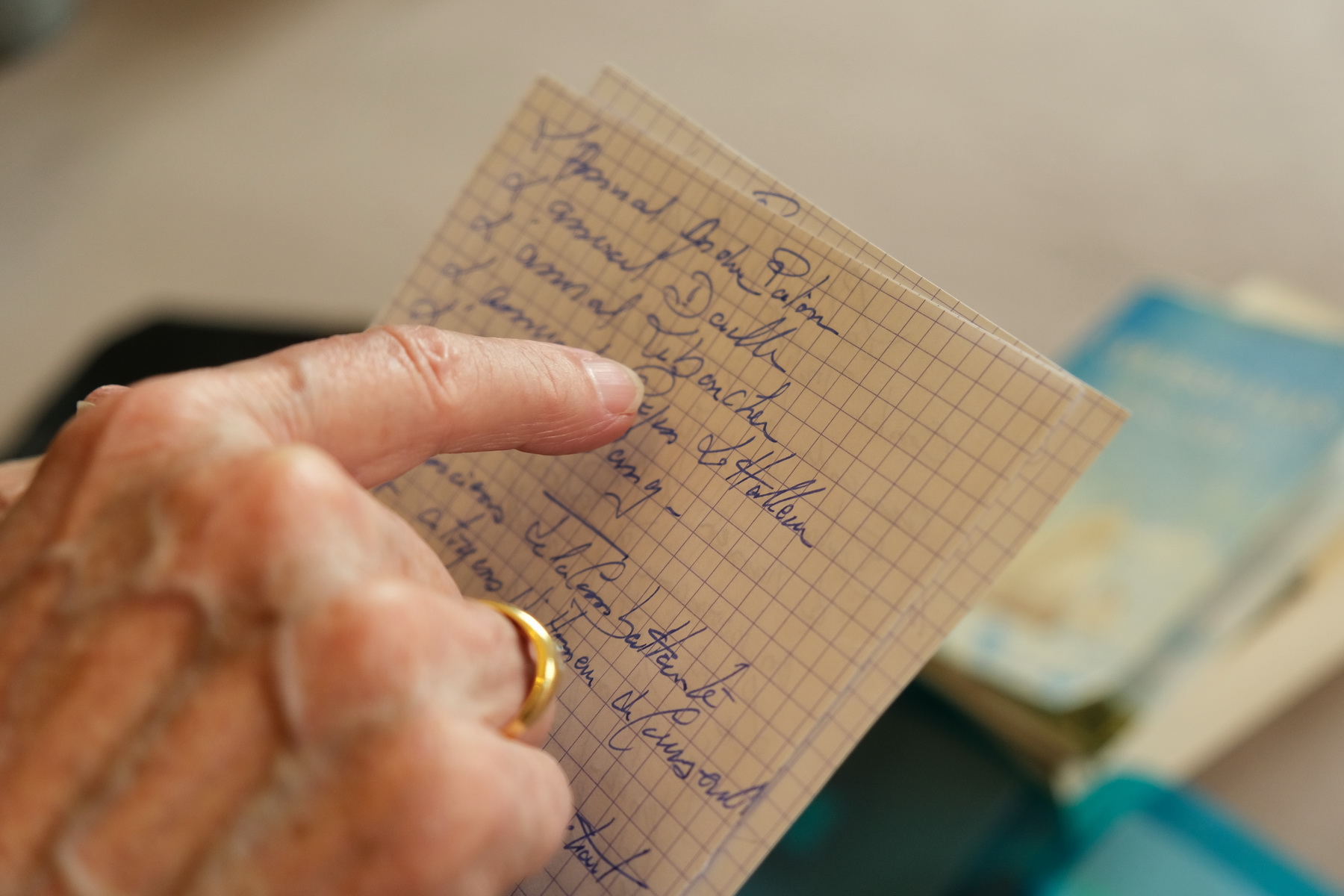

Au cours de la visite avec Samuel, il nous parle de familles françaises qui, après guerre, ont été chargées de s’occuper des tombes. Des marraines de guerre, les appelle-t-on parfois. Parmi elles, il y a Louisette Mauger.

Louisette Mauger

Louisette Mauger est née en 1948, une “enfant de la paix”. Sa mère a été gravement blessée par un éclat d’obus à la jambe dans un bombardement à Buron. C’est le curé de la commune qui la retrouvera à l'hôpital du Bon Sauveur à Caen et évitera son transfert vers l’Angleterre. Louisette est la petite dernière de la famille. Avec ses parents, elle n’a jamais parlé de la guerre. Même si, très souvent, elle accompagnait sa mère déposer des œillets qui sentaient si bons sur la tombe d’un soldat canadien au cimetière de Bény-sur-mer. Sa mère était “marraine de guerre”, ses habitantes des villages voisins qui venaient entretenir les tombes des soldats. La pratique s’est aujourd’hui perdue.

Dans le tiroir de la commode, Louisette a toujours vu cette photo jaunie de deux jeunes hommes souriants. Au verso était écrit : Ernest et Donald, Victoria (Canada) 1947.

Un jour de 2014, en allant à la lingerie, Louisette croise un randonneur “avec un accent belge” qui cherche une chambre pour passer la nuit. En réalité, Michel est Canadien et visite les plages du Débarquement. Alors qu’il veut payer sa chambre le lendemain matin, Louisette refuse et lui demande, en échange, de retrouver la famille des deux Canadiens de la photo. “C’était une bouteille à la mer”, reconnaît-elle.

Moins de quinze jours plus tard, Michel écrit. Il a retrouvé la trace du soldat canadien, Geoffrey Blaney, du Canadian Scottish Regiment, mort à 22 ans le 18 juin 1944 à Rots, et enterré au cimetière de Bény. Ernest et Donald sont ces jeunes frères. Mieux encore, Michel retrouve la correspondance que la mère de Louisette a entretenu avec la famille canadienne : une carte de vœux et des photos de la famille de Louisette à Courseulles en 1947.

Commence alors une nouvelle correspondance avec la famille canadienne. Louisette et son compagnon, Robert, ont continué d’entretenir la tombe du soldat canadien et envoient des photos des œillets en fleurs. En retour, ils reçoivent des photos des petits-enfants de la famille Blaney. En 2018, Greg, le neveu de Geoffroy, vient rendre visite aux Normands.

Dans son jardin, Louisette fait pousser des fleurs qu’elle va déposer sur trois tombes au cimetière de Bény et deux autres au cimetière américain de Colleville-sur-mer. Avec Robert, ils “parrainent” cinq tombes de soldats alliés, “pour le souvenir de leur sacrifice”. “Pas pour parader aux cérémonies, précise Louisette, qui ne comprend pas qu’on ait pu envoyer des soldats au casse-pipe, mais ne pas rapatrier leurs corps.” Elle pense à ces familles, là-bas, privées de la sépulture de leur proche. Elle endosse leur souffrance.

Le Musée du radar, Douvres-la-Délivrande

En cette semaine de vacances scolaires, nous accompagnons un groupe de jeunes de Luc-sur-mer et Langrune-sur-mer en visite au Musée du radar à Douvres. C’est une découverte pour tous ces jeunes. Philippe Renault, le président de l’association des Amis du radar, est ravi de partager l’histoire de ce musée associatif, le seul musée franco-allemand en Normandie !

Les Allemands ont commencé à installer la station en 1941, pour contrôler la zone aérienne. Elle comptera cinq radars de 80 à 400 km de portée, protégés par des bunkers et des champs de mines, sur un kilomètre de long. 180 personnes y travaillent, dont 9 femmes. En 1942, les Anglais organisent une mission secrète sur la station : ils recueillent des informations précieuses sur le fonctionnement du radar Würzburg, le plus moderne de l’époque. C’est ainsi que les Anglais vont larguer par avion des bandes en aluminium, appelées “windows”, qui brouilleront les radars ennemis pendant le Débarquement. Les jeunes regardent ces drôles de rubans argentés, incrédules. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

La station radar est assiégée par les Alliés dès le 6 juin, mais tiendra dix jours, grâce à son imposant système de défense. Le 17 juin, 229 Allemands qui s’y étaient repliés sont fait prisonniers. On découvre sur le site deux tombes l’une à côté de l’autre : un soldat allemand enterré à côté d’un soldat allié. La station est sabotée au départ des Allemands. Les Anglais s’installent dans le bunker central : « Hindenburg, changement de propriétaire, Sgt Savage » écrivent-ils sur la façade. Eisenhower dira que la station de Douvres était l’un des points les plus difficiles à gagner en Normandie.

Le site est longtemps resté à l’abandon, rongé par les ronces. Dans les années 1980, des bénévoles, notamment l’association des anciens combattants, déblaient le terrain et rapportent des pièces d’autres stations : un radar Wurzburg, propriété du résistant et physicien Yves Rocard (le père de Michel Rocard) est importé de Hollande. En 2014, le site est classé Monuments historiques et le maire de Douvres décide de le rebaptiser “Musée franco-allemand du radar”. Il est le seul musée franco-allemand du Débarquement.

"J'ai choisi un goodies, un petit produit dérivé qui me semble parfaitement refléter ce que nous voulons porter au musée franco allemand. C'est une plaque d'identification de nationalité comme on en a sur nos voitures et le "F" est inscrit dans une carte de France à côté d'un "D" de l'Allemagne frontalière et les deux pays sont reliés par une poignée de mains et cela me semble tout à fait symbolique de ce que nous voulons porter à l'Association des Amis du Musée Radar"

Philippe Renault

La Maison des Canadiens, Bernières-sur-mer

Depuis la plage, la Maison des Canadiens est toujours un repère, comme elle l’a été ce matin du 6 juin 1944 pour le régiment commando du Queen’s Own Rifles of Canada. "Quand vous l'apercevrez depuis le large, préparez-vous" disait-on aux soldats avant d’embarquer. La villa a été volontairement épargnée par les bombardements. Mais les Allemands l’ont réquisitionnée et ont installé une mitrailleuse, qui, depuis le bow-window, tire sur les soldats comme des lapins. Cent Canadiens tombent dans les premières minutes de la bataille. Le soldat Orville Fisher, l’a peinte de mémoire à son retour au Canada. Le tableau a été offert à la famille Hoffer, propriétaire de la maison.

La villa Denise est achetée en 1936 par la famille Hoffer, originaire du Havre, comme maison de vacances. Elle est dans la famille depuis quatre générations. Sa jumelle, la villa Roger (Léon Enault, directeur des grands magasins du Louvre à Paris l’avait fait construire pour ses deux enfants, Roger et Denise, en 1928) est devenue propriété de la communauté de commune qui aimerait y ouvrir un centre d’interprétation franco-canadien.Nicole Hoffer s’y rend régulièrement depuis les années 1970 et ne comprend pas pourquoi ces vieux messieurs canadiens tournent autour… jusqu’au jour où l’un d’eux lui raconte l’histoire de “the famous house”.. La famille décide alors de l'appeler “La maison des Canadiens”, dépose le nom, et ouvre ses portes aux vétérans. Ceux-ci reviendront plus nombreux chaque année. “Sur le canapé du salon, ils se mettent à raconter comme s’ils revivaient ces terribles moments", raconte Nicole Hoffer.

Les vétérans rapportent des souvenirs personnels, qui prennent place parmi les objets de la maison, jusqu’à constituer un véritable petit musée. Autour de la table de la salle à manger, des insignes, des uniformes, un christ amputé d’un bras, un billet troué d’une balle, des broderies, une bouée… Chaque 6 juin à 21h, s’y déroule une cérémonie particulière : la lampe tempête est décrochée du balcon et rendue à la mer, accompagnée par des vétérans, des reconstitueurs et des cornemuses.

“On ne peut pas garder l’histoire pour nous. Cette maison ne nous appartient plus.”

Nicole Hoffer, Maison des Canadiens

Plumetot

Plumetot est perdu au milieu des plaines. Quatre rues, des bâtisses en pierres, et un monument inauguré en 2019, en mémoire des pilotes polonais qui avaient fui leur pays et s’étaient engagés au Royaume Uni. C’est sur cette commune qu’un immense aérodrome fut installé : il permit l’évacuation des blessés et l’arrivée de matériels et de troupes.

Pour comprendre ce qu’il s’est passé ici, au moment du Débarquement, il faut imaginer. Imaginer la piste de l’aérodrome à la place des champs de culture. Imaginer le camp des soldats alliés sous les pommiers qui ont disparu. Les blindés qui traversent les champs où sont maintenant construits des pavillons. Sans les explications de Françoise Hallot, on n’y comprendrait rien.

Françoise Hallot

L’ancienne professeure a récolté les souvenirs d’habitants de la commune, de vétérans américains, canadiens et anglais, et des documents, qui permettent de saisir pourquoi ce tout petit village a joué un rôle particulier.

Françoise Hallot est arrivée sur la commune en 1987. En 1994, la famille reçoit deux vétérans américains. La rencontre émeut Françoise et son mari, un apéritif leur est offert par des voisins, des liens se tissent à jamais. En 2002 , une autre rencontre marque l’ancienne professeure : un vétéran nommé Reg Elsey retourne à Plumetot, où il s’est retrouvé plus de 55 ans plus tôt. En quatre heures, l’ancien soldat lui raconte la vie ici. A la fin de la rencontre, Françoise lui demande s’il peut écrire ce qu’il vient de lui dire. Un an plus tard, elle recevra son témoignage écrit, croisé avec les archives. L’homme lui enverra ensuite par mail des dizaines de documents. Et la mettra en contact avec un pilote anglais, Denis Switting, qui lui enverra son journal de bord.

Françoise a tout gardé précieusement. Elle a créé une exposition. « C’est un devoir de mémoire », dit-elle simplement aujourd’hui. Et quand elle s’adresse aux deux jeunes qui l’accompagnent ce jour-là dans cette visite, elle leur lance : « Racontez tout ça à vos camarades. C’est pour les générations futures. Il faut le partager. »

« Le mauvais temps nous avait cloués au sol l'après-midi en retournant au B 10 par la route, nous faisant renoncer à voler. Avec lassitude, nous nous sommes allongés sur nos lits tant que la pluie battante tombait sur nos toiles de tentes. Tout le temps de cette pluie monotone, des petites fuites apparaissaient, et la pluie tombait sur nous et nos équipements. Quand elle s'arrêta, nous regardâmes dehors pour voir le soleil essayant de percer les nuages. Je suggérai d'aller marcher. Norman m'accompagna avec un peu de réticence et pour la première fois depuis notre arrivée en France quatre jours auparavant, nous pûmes sortir pour explorer le coin. Traversant les arbres et la haie du champ près de la route, nous marchâmes prudemment vers Plumetot, guettant la moindre trace de mines. (...)

Le village était désert, à part l'habituel vieux monsieur assis sur le seuil de sa maison. « Bonjour, Monsieur ! » dis-je audacieusement, essayant pour la première fois mon français d'écolier. Il releva la tête, me regardant sans expression, et me répondit laconiquement : « Bonjour ». Dans nos uniformes bleus il pensait très probablement que nous étions Allemands et qu'il était surprenant qu'un « boche » revienne. Nous avons continué à travers le village. Plusieurs maisons étaient sévèrement endommagées et criblées de balles. Nous avons marché à peu près deux kilomètres le long d'un chemin allant à Lion-sur-Mer. Tout au long des plages, de Luc à Riva-Bella, la dévastation était immense.

Norman déclara que c'était pire qu'à Dunkerque et nous sommes revenus au B 10, discutant plus qu'à l'ordinaire, heureux de ne pas avoir pris part à la destruction de ce qui avait été, avant la guerre, un lieu de vacances populaires. »

Carnet de bord de Denis Switting, recueilli par Françoise Hallot

Chez les Soeurs de Douvres-la-Délivrande

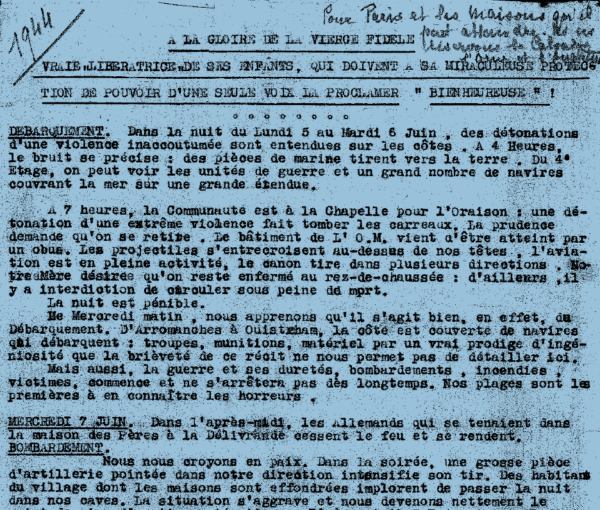

À trois kilomètres de Plumetot se trouve la maison mère de la Congrégation Notre-Dame-de-Fidélité. C’est Soeur Catherine Deom qui est chargée de nous accueillir. La religieuse a déjà transmis des documents au réalisateur Arnaud Blin qui prépare un documentaire sur une histoire particulière, dont nous vous parlerons juste après. Mais il lui reste des documents : quelques écrits des sœurs qui vécurent ici ces jours de guerre.

« Bien sûr, il faudrait évoquer mieux que moi de multiples résistants dans l’ombre et le silence qui n’ont pas eu peur de risquer leur peau. Mais que Vive la Paix retrouvée ! »

Soeur Françoise de Reviers

« Le 6 juin à 7h, la communauté est à la chapelle pour l’oraison. Une détonation d’une extrême violence fait tomber les carreaux. La prudence demande qu’on se retire. Le bâtiment vient d’être atteint par un obus, les projectiles s’entrecroisent au-dessus de nos têtes. Notre Mère désire qu’on reste enfermée au rez-de chaussée. D’ailleurs il y a interdiction de circuler sous peine de mort. La guerre et ses duretés, bombardements, incendies, victimes commence et ne s’arrêtera pas avant longtemps. Nos plages sont les premières à en connaitre les horreurs.

L’obéissance seule sauva nos vies, toute la maison ayant obéi à l’ordre de Notre Mère disant dès la première décharge : « Tout le monde à la salle de récréation ! » »

« Pour occuper les heures parfois longues de la journée, j’avais rassemblé des bouts de papier sur lesquels, au long du jour, je notais les faits divers. Quelques années plus tard, lorsque le calme fut revenu, Mère Marie de la Croix nous a un jour demandé : « Si l’une d’entre vous à pris des notes pendant ce mois du Débarquement, pourrait-elle me les prêter ? Si mal écrites soient-elles, on les rassemblera, pour la postérité ». Ayant toujours aimé écrire, j’avais noirci un tas de feuilles, vrai brouillon, mais de faits authentiques, que je lui ai aussitôt « prêtées ». Las ! je n’ai jamais récupéré ma prose : c’était sans doute un prêt à long terme, Détachée de tout, même de mes mémoires, à la rédaction pourtant léchée, je n’ai pu vous conter que ce qui reste inscrit dans mon souvenir. Évidemment, il a vieilli de cinquante ans.. »

Soeur Madeleine de Notre-Dame

« Il y a même eu une sœur italienne qui s’était réfugiée à l’intérieur d’une énorme futaille de cidre vide, au milieu de la cave : plus il y a d’épaisseurs, plus on se sent en sécurité ! Elle s’est réveillée complètement saoule... Bien sûr, le soir, elle a cherché une autre protection. »

Dans l’entrée de la chapelle, une plaque vient d’être apposée.

Adrien Ostier

Nous rencontrons Adrien Ostier la veille des commémorations. Avec son épouse Luce, il est venu rencontrer les élèves du lycée Cours Notre-Dame de Douvres. Une joie profonde semble l’habiter. La joie d’être là pour témoigner. Parce que, dit-il, « seule la mémoire peut permettre d’éviter que le pire ne se reproduise ».

23 mars 1944. Adrien et son frère Arthur arrivent à la communauté des sœurs de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande. Leurs parents, Paul et Louise Ostier, qui habitent Saint-Germain-Laye, en région parisienne, ont décidé de mettre leurs enfants à l’abri, par peur des persécutions qui s’abattent sur cette famille d’origine juive, mais convertie en 1940 au catholicisme. Les trois grands frères sont en pensionnat à Dinan. Adrien et Arthur arrivent par le train, à Caen, avec une amie de la famille qu’ils doivent appeler « Tante Marie-Louise » en cas de contrôle. Et ils ne portent pas l’étoile jaune qui leur est assignée.

Ce n’est que quelques jours plus tard que leur mère apprend qu’Adrien et Arthur sont bien arrivés à destination, dans une lettre où toutes les précautions sont prises pour protéger les enfants. « Je sais mes colis bien arrivés », écrit-elle, rassurée. La phrase donnera, 80 ans plus tard, le nom d’un documentaire réalisé par Arnaud Blin, et diffusé sur KTO. Les deux enfants de 6 et 8 ans vont passer sept mois dans l’univers clos de la congrégation, cachés par les sœurs, surnommés « petit A » et « grand A », et dont la tendresse de Soeur Sainte Sabine rendra les journées loin de la famille plus douce.

La Normandie semblait l’endroit idéal pour sauver les deux enfants. Mais le 6 juin, les Alliés débarquent et la région subit les bombardements. Adrien et Arthur grimpent dans les greniers de la congrégation et aperçoivent un rideau de bateaux qui barrent l’horizon. « Jusqu’à fin août, mes parents n’avaient aucune nouvelle, raconte Adrien Ostier aux élèves. Imaginez vous chez amis qui êtes avec vos smartphones en contact constant avec vos parents, l’inquiétude qu’ils devaient ressentir ! » L’inquiétude, Adrien dit ne pas l’avoir ressentie au cours de ces jours où il fallait descendre dans le sous-sol de la communauté, pour se protéger. Ni avant de rejoindre Douvres. Plusieurs membres de la famille sont déportés. « Mes parents nous ont épargné leur angoisse qui devait être épouvantable. La mort, dans cette période-là, commence par l’exclusion sociale. »

Paul et Louise Ostier parviendront à échapper au pire et retrouveront leurs cinq enfants en septembre 1944. Quelques semaines plus tôt, une petite sœur est née. « On a bénéficié d’un miracle, dit Adrien. Ils n’ont jamais été dénoncés. Il y a eu des gens admirables pendant cette époque où la délation était un sport national. (…) Notre survie des uns et des autres était dominée par des chances. » La chance d’Adrien fut celle de passer ces quelques semaines à Douvres-la-Délivrande.

80 ans plus tard, son témoignage avec son épouse Luce laissera des traces dans la mémoire des jeunes lycéens venus les rencontrer.

En parcourant nos villages...

Chapitre 4 :

Et demain ?

Sur le chemin de notre enquête, nous rencontrons des enfants des écoles primaires de la côte de Nacre. Nous leur parlons de notre projet et leur proposons de mener l'enquête auprès de leurs proches.

La classe de CM2 de l’école Gilbert-Boulanger de Courseulles avait préparé des questions. Léna a interrogé son papa. Lilou et Marie ont interviewé une institutrice de l’école, Anne. Elle raconte le jour où son beau-père, qui a vécu le Débarquement le 6 juin, a rencontré l’aviateur canadien Gilbert Boulanger, venu inaugurer l’école.

Les deux hommes ont alors échangé :

– J’étais là à Courseulles quand vous êtes passé avec votre avion.

– Oh excusez moi, je ne voulais pas vous faire du mal.

– Mais non, c’est grâce à vous que nous vivons librement aujourd’hui.

Nous avons interrogé les jeunes du centre de loisirs de Luc et Langrune pour savoir ce qu’ils pensaient des commémorations et ce que cela signifiait pour eux “commémorer”. La plupart y portent une importance particulière, peut-être parce qu’ils ont grandi près des plages du Débarquement et qu’ils ont tous participé, à un moment ou à un autre, à une cérémonie. C’est important de ne pas oublier, nous disent-ils. Pour dire merci. Pour ne pas recommencer”. Comme dirait le professeur de Selma, “un pays qui oublie son histoire est condamné à revivre son histoire.”

Les ados ont pris des appareils photos et sont partis relever les traces du Débarquement et de la guerre dans le paysage. Bunkers et vestiges du mur de l’Atlantique, empreintes de chars sur le pavé, trous d’obus, éclats de balle sur les murs, clôtures ou grillages issus du matériel militaire…

Ces vestiges de guerre font aujourd’hui l’objet d’études de la part des archéologues. Jean-Yves Lelièvre et Vincent Hincker, du service d'archéologie du département du Calvados, sont venus présenter leurs travaux au Cube le 6 mai 2024. On pense aussi aux épaves sous-marines et vestiges des ports artificiels dont nous parlait l’ancien scaphandrier, Jean-Luc Marchais.

Et si nous plongions sous la mer avec le plongeur Richard Farizon, du club D-Day Diving de Douvres-le-Délivrande, que découvririons-nous ?

Des élèves de 4e du collège Clément Marot de Douvres ont rencontré Richard Farizon.

L’érosion, le risque de submersion et la montée des eaux ont rendu ce patrimoine plus vulnérable. Dans quelques années, ils disparaîtront à leur tour. On estime que les caissons Phoenix du port d’Arromanches ne sont plus visibles dans un quart de siècle. Les falaises du Bessin s’érodent, comme à la Pointe du Hoc ; des bunkers basculent à la mer, comme à Graye-sur-mer.

Les sites du D-Day n’ont déjà plus grand chose à voir avec les plages qu’ont connu les soldats alliés du 6 juin 1944. À Bernières-sur-mer, les commandos du Queen’s Own Rifles of Canada pouvaient encore se dissimuler derrière la digue de promenade qui passait devant la Maison des Canadiens, comme en témoignent les photos d’époque. Celle-ci a quasiment disparu aujourd’hui : la plage est arrivée aux portes de la villa. “On arrive à la fin des sites du Débarquement tels qu’on les connaissait”, explique Régis Leymarie, délégué adjoint au Conservatoire du Littoral. Petit à petit, la nature reprend ses droits. Le temps qui passe altère et efface la mémoire des hommes comme celle des lieux.

6 juin 2024. Depuis quelques jours, les cérémonies se déroulent sur la côte normande. A Courseulles-sur-Mer, ce matin, c’est la cérémonie officielle du Canada, sur cette plage de Juno Beach où plus de 15 000 soldats du pays de l’érable débarquèrent 80 ans plus tôt. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada est là, le prince William, Gabriel Attal, le président du Conseil européen Charles Michel. Et des centaines de jeunes venus du Canada et de France.

Parmi eux, Alliah, membre d’une communauté Premières nations de la province du Manitoba, la peau métis et une grande robe colorée. « Je ne serais peut-être pas aussi libre que je le suis aujourd’hui si ces hommes n’avaient pas débarqués », souligne l’adolescente de 15 ans qui a découvert l’histoire d’un membre de sa communauté ayant participé à ces bataille de Normandie. Alliah devait réciter un poème qu’on entend souvent au cours des commémorations. Mais l’organisation a changé. Alliah est triste, mais elle montera quand même tout à l’heure sur la scène.

Nous leur promettons,

En dépit du temps qui passe,

De porter le flambeau

et de ne jamais oublier

Nous nous souviendrons d’eux

Trois collégiennes de Salons de Provence sont venues avec leur école. Depuis deux ans, les jeunes ont organisé des activités et collecté de l’argent pour organiser ce séjour d’une semaine en Normandie. Le premier ministre canadien a pris la parole et évoque le vétéran Bill Cameron, 100 ans, qui devait revenir en Normandie, mais est décédé la veille de son départ. Les trois filles se mettent à pleurer. Et les larmes reprennent chaque fois qu'apparaît le visage d’un vieil homme sur le grand écran installé devant la mer.

“Je me suis imaginée les soldats encore présents sur la plage, explique Faustine, très émue. Certains étaient très jeunes. Des familles n’ont pas vu revoir leur fils. Personnellement, je n’avais jamais ressenti ça avant.”