19 ÉTUDIANTS,

12 ATELIERS,

7 SUJETS À EXPLORER.

Des reportages réalisés par les étudiants en 3ème année de licence Humanités Numériques de l’Université de Caen Normandie, entre octobre et décembre 2022.

Avec ou sans viande, le monde de demain ?

Marie-Jo et le végétarisme, une histoire de famille

En 2020, une enquête de l’IFOP montrait que 2,2% des Français et Françaises ne mangeaient plus de viande. Végétarienne depuis deux ans, Marie-Jo nous raconte sa transition, poussée par sa fille, et la cuisine qu’elle en garde aujourd’hui.

« Je suis devenue végétarienne parce que ma fille est devenue végétarienne », déclare Marie-Jo en riant. Depuis deux ans, la professeure documentaliste et étudiante à mi-temps à l’université de Caen est végétarienne. Bien que concernée par l’environnement depuis une dizaine d’années, elle n’avait pas particulièrement pensé à faire ce choix. « C’est une histoire de famille, en fait. » Ce n’était pourtant pas une transition évidente au vu de son enfance. Ayant une mère institutrice et des grands-parents fermiers, « le dimanche, le rôti de bœuf, c’était quelque chose de très attendu. » Malgré cela, toute la maisonnée a arrêté ensemble de manger de la viande, ce que Marie-Jo considère comme la suite logique à ses habitudes écologiques. « J’étais prête, il fallait juste l’élément déclencheur. »

Faire face au regard d’autrui

Décision prise, les retours furent mitigés. Certains membres de la famille ont eu du mal à l’accepter, mais lors de son travail, Marie-Jo ne rencontre pas ces problèmes. Son mari, en revanche, fait face à des piques sur de possibles carences nutritionnelles. Celui-ci a pourtant fait une prise de sang sur l’avis de son médecin traitant, dont les résultats sont revenus positifs. Cependant, lorsque la situation rend compliqué d’avoir un plat végétarien, comme dans les repas de famille, la professeure documentaliste accepte de manger de la viande. « Je le fais plus dans une démarche globale, parce que j’ai mangé des animaux quand même pendant cinquante ans, » précise-t-elle. Ce qui ne l’empêche pas de déplorer le manque d’options végétariennes dans les restaurants non spécialisés, notamment lors de voyages.

De nouvelles habitudes culinaires

Dans son quotidien, Marie-Jo a toujours eu le goût de cuisiner, transmis par sa mère. Elle est donc sa propre cheffe, et admet facilement que pour manger végétarien, il « faut faire quelques efforts d’imagination. » Pour trouver des idées, elle s’est replongée dans la littérature, réalisant que ses habitudes étaient forgées dans des plats de viande, tout en se refusant à utiliser du simili-carné dans ses plats. « Autant changer ses habitudes. Quelque part, c’est plus simple, » déclare-t-elle. Une simplicité qu’elle recherche, parfois en achetant des plats cuisinés par manque de temps, ou en cuisinant autrement : « j’essaie de trouver un équilibre entre me faciliter la vie et faire de la vraie cuisine. » Forcés de varier, elle et son mari ont redécouvert certains aliments. Ainsi, diverses habitudes ont été prises au fil du temps, comme faire des plats composés de céréales et de légumes. Son plat favori à préparer : les galettes de sarrazin.

De sa transition, elle en tire « une espèce de cohésion de démarches. […] Des fois c’est un peu frustrant, mais en même temp, de trouver d’autres solutions, d’explorer, d’échanger aussi avec les gens » l’amuse. Forte de son expérience, elle prévient celleux souhaitant s’engager sur cette voie « qu’’il ne faut pas avoir peur et qu’il faut faire simple ». Tout en ayant en tête le plus important quand il est question de se nourrir : « il faut garder le plaisir de manger. »

Camille Landreau et Flavie Sallé–Maixent

Les vaches de Véronique ne mangent que de l’herbe

Véronique Rohmer élève des bovins dans le parc régional des marais du Cotentin et du Bessin à Saint-Fromond dans la Manche. Elle apporte une nouvelle vision de l’élevage avec la méthode tout herbe qui a un impact positif sur l’environnement.

« J’ai une exploitation tout herbe, c’est-à-dire que nous n’avons que des prairies. Notre seule récolte est l’herbe que l’on fauche pour faire du foin. Notre troupeau allaitant est de race mixte, c’est-à-dire mélangée entre du charolais, du limousin et du normand. Nous gardons tous nos petits veaux qui naissent. Nous les faisons grandir et les gardons jusqu’au dernier voyage vers l’abattoir. Nous préférons ce système plutôt que de vendre les veaux au sevrage vers sept-huit mois, car nous n’avons pas du tout envie qu’ils aillent dans des exploitations où ils seraient malheureux. Dans notre conduite d’élevage, nous nous efforçons de leur donner la meilleure vie possible, même si nous savons qu’élever des bovins à viande, c’est pour les emmener à l’abattoir. Quand nous conduisons nos bovins vers l’abattage, nous nous arrangeons pour que le trajet entre le départ de la ferme et l’abattoir soit le plus court possible, pour éviter le stress. Nous élevons aussi des moutons et des cochons, et nous avons une basse-cour comme toute bonne ferme traditionnelle.

Les animaux respectés, même consommés

Nous mangeons la viande des animaux que l’on élève, car on connaît la qualité des animaux élevés tout herbe et sans traitement, de façon naturelle. Nous n’avons jamais pensé à arrêter la viande, mais nous faisons vraiment attention à l’origine des produits que nous mangeons. Par exemple, quand j’achète du poisson, c’est du poisson de haute mer et pas du poisson d’élevage.

Effectivement, c’est assez compliqué d’emmener ses propres animaux à l’abattoir, nous leur donnons des prénoms et les accompagnons tout au long de leur vie. Dans notre façon de travailler, on pense qu’on le fait de la meilleure manière possible pour eux, et que le stress de la fin de leur vie est réduit au minimum. L’idéal serait de faire abattre les animaux dans leur exploitation, mais c’est très très compliqué à mettre en place. Nous vendons nos animaux à un abattoir qui connaît comment on travaille, et nos animaux sont toujours demandés par l’entreprise. On n’a pas vu de baisse particulière malgré la hausse de consommateurs végétariens ces derniers temps.

« Il faut que les agriculteurs restent jardiniers de la France. »

Élever des animaux à viande de façon intensive, dans des bâtiments fermés et qui consomment des céréales cultivées, ça pollue énormément. Il faut que les agriculteurs restent jardiniers de la France. Des animaux qui mangent de l’herbe naturellement, c’est totalement bénéfique pour la planète : il n’y a pas de tracteurs pour l’entretien, pas d’émission supplémentaire de CO2, tout est naturel. Nous avons fait un bilan carbone sur l’exploitation, mais nous ne pouvons pas faire mieux que ce que nous faisons actuellement, puisque nous sommes déjà dans les meilleurs classements. Par contre, nous ne savons pas comment faire changer l’état d’esprit des gens, pour qu’ils se rendent compte que manger de la viande produite de façon naturelle n’est pas forcément mauvais pour la planète. Il faut savoir distinguer les élevages qui fonctionnent de façon naturelle et les élevages industriels et intensifs. »

Noémie Baglan et Jo Landreau

Acheter de la viande en 2023… ou pas

Alors que le pouvoir d’achat et l’écologie arrivent en tête des sujets préoccupant les Français.es, le végétarisme pose question. À la sortie d’une grande surface à Caen, des consommateur.ices expriment leur avis.

10h40, les habitué.es se pressent dans les rayons des commerces en ce vendredi 11 novembre. Un bruit ambiant continu s’est installé dans la grande surface où nous sommes allés interroger les client.es sur leur opinion par rapport au végétarisme. Nous n’aurons cependant pas la chance de rencontrer l’une des personnes faisant partie des 2,2% des Français.es se déclarant appartenir à un régime sans viande, selon une étude de l’IFOP pour FranceAgriMer.

Cependant, la majorité des personnes interrogé.es ont déclaré avoir réduit leur consommation de viande, certaines allant même jusqu’à se déclarer flexitarien.nes (qui limite sa consommation de viande et de poisson, sans être exclusivement végétarien). “Comme la pub”, rigole une habituée. Iels sont aujourd’hui 24% en France à se considérer comme tels.

Une envie de mieux manger

Questionné.es sur leurs raisons de réduire leur consommation de viande, les client.es ont globalement exprimé une envie de “mieux” manger. Le coût n’apparaît pas comme un élément majeur dans cette prise de décision. “Le prix n’a pas d’importance” explique une autre personne interrogée. Pourtant, selon l’étude de FranceAgriMer, 39% des flexitarien.nes et 8% des végétarien.nes considèrent que le prix de la viande les pousse à ce régime alimentaire.

Un père de famille, consommateur de poisson uniquement, exprime son souhait de privilégier la fraîcheur et la qualité des produits à leur prix. Il explique être conscient du gain de coût qu’il gagne en n’achetant plus de viande, mais ce bénéfice disparaît par le choix de ses produits. Le poisson, notamment, voit son coût augmenter. Ainsi, pour lui, il est évident que manger exclusivement végétarien permet de faire des économies. Celles-ci se réduisent cependant avec le prix que les produits de compensation ajoutent, notamment au niveau des céréales.

Une réflexion que partagent 22% des flexitarien.nes interrogé.es par l’IFOP, et 12% des personnes ayant un régime sans viande. Cependant, une étude réalisée par le département de recherches de l’Université d’Oxford montre que manger végétarien reviendrait à une baisse d’un peu moins un tiers du panier moyen.

Des nouveaux produits très hétérogènes Parmi les produits de compensation qui font débat : les similicarnés. Deux personnes interrogées déclarent en acheter régulièrement et considèrent que leurs prix est moindre ou équivalent à celui de la viande. Une affirmation en contradiction avec les 49% de flexitarien.nes de l’enquête IFOP qui les considèrent comme plus coûteux que leurs équivalents non-végétariens. “C’est comme tout, cela dépend de la gamme de prix, de la qualité”, rajoute un client. Une enquête en 2020 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait en effet relevé “que le marché de ces produits nouveaux est très hétérogène”, et que leurs prix pouvaient atteindre deux à quatre fois ceux de leurs équivalents d’origine animale.

Manger exclusivement végétarien est encore loin d’être accepté dans tous les milieux sociaux

Le lendemain, à la sortie d’une biocoop, le discours des client.es est légèrement différent. Choisir de manger végétarien est toujours considéré comme “une décision militante” qui impacte la vie sociale, d’autant que, selon l’IFOP, les régimes sans viande “affichent un profil résolument féminin, urbain et appartenant aux catégories socio-professionnelles spécialisées, diplômées au-delà du secondaire”. Manger exclusivement végétarien est encore loin d’être accepté dans tous les milieux sociaux. Quand il s’agit de manger chez des ami.es ou d’aller au restaurant, ce n’est pas une pratique normalisée. Comme nous le confie une cliente : “je veux pouvoir, au niveau social, aller partout”.

Edmund Kifoula et Flavie Sallé–Maixent

Manger végé à l’université

Philippe Capelle est conseiller de restauration pour le CROUS Normandie : il met en place les politiques nationales alimentaires sur le plan régional. C’est avec un grand sourire qu’il nous renseigne sur la place des plats végétariens dans les restaurants universitaires (RU) de Normandie, et plus particulièrement du Campus 1 de Caen.

Avez-vous constaté une augmentation de la consommation des plats végétariens depuis que vous travaillez ici ?

Oui, depuis trois, quatre ans. Ça monte, mais on a encore un palier à franchir. Beaucoup d’étudiants se tournent vers la viande, les grillades, les pizzas. Ce n’est pas encore totalement entré dans les habitudes alimentaires majoritaires. Ça le deviendra probablement. De toute façon, en matière de transition écologique, je crois qu’on n’a pas trop le choix, le végétarien est l’avenir de la restauration à court et moyen terme.

Dans ce cas, comment expliquez-vous la diminution de choix et de quantité des plats végé par rapport à l’an passé ? L’année dernière, il y avait trois repas végé par jour et cette année, il n’y en a plus que deux.

Depuis l’année dernière, sur le RU A surtout, il y a une exigence d’augmentation des parts de végé dans les structures de restauration. Il faut aussi dire qu’on connaît depuis la rentrée une fréquentation en hausse de 15 à 20% de plus que l’année dernière à la même époque. En terme de pourcentages, on est entre 15 et 25% tous les jours dans nos RU de plats végétariens.

Dans les cafétérias du Campus 1, il est possible d’avoir un menu à 1€ si l’on respecte certaines options de repas. Savez-vous pourquoi aucune option de repas chaud végétarien n’est présente dans ce menu ?

On a des prestations en cafétéria qui sont plutôt tournées vers le sandwich. Les prestations chaudes végé on n’en a pas, ou très peu, effectivement. Ça serait peut-être un point d’amélioration, mais il faut savoir aussi que nous avons des limites de productions, très clairement.

« On s’est rendu compte que passé 20-25 % d’offre végétarienne, elle est jetée. »

Concernant l’évolution des produits végé, s’agit-il donc plus d’une question de production que de directives nationales ?

Oui. Il y a aussi un problème de demande. On s’est rendu compte, notamment avec le RU A, qui est un des plus avancés de l’établissement dans le végétarien, que passé 20 à 25 % d’offre végétarienne, elle n’est pas prise, donc elle est jetée. Il y a des moments où, passé un taux, on sait que malheureusement ça ne part plus. Derrière, on a forcément des budgets à tenir, et aussi par rapport au gaspillage alimentaire.

Vous parlez du budget. Avez-vous un budget global d’achat ou y a-t-il un budget réservé au végétarien ?

On n’a pas de poste végétarien dans le budget. Chaque structure a son budget global de denrées alimentaires. La carotte va se retrouver un jour dans le plat végé et aussi dans un bourguignon sur le même service. Globalement, les plats végétariens sont un peu moins chers en coût de confection qu’un plat, on va dire classique de grillade, par exemple. On ne quantifie pas dans le budget, là où on quantifie, c’est le nombre de parts.

Noémie Baglan et Edmund Kifoula

La santé des végétarien.nes

Le Dr Sandrine Chigouesnel est médecin nutritionniste au Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) à l’université de Caen Normandie. Grâce à son activité, elle a l’occasion d’entrer en contact avec des étudiant.es végétarien.nes. Elle leur donne les clés d’une alimentation végétarienne équilibrée.

« Il existe plusieurs « régimes » végétariens. Dans le “régime” lacto, ovo et/ou pecto végétarien, les personnes consomment œufs et laitages et plus ou moins de poisson. En ce cas, il y a peu de risque de carence car l’apport d’œufs, de laitage et de poisson couvre les besoins en vitamine B12 . Il faut connaître l’équivalence entre protéines animales et protéines végétales pour les jours où il n’y a pas de consommation d’œufs ou de poisson. Dans certaines circonstances (femme et grossesse), il y a plus de risque de développer une anémie par manque de fer. Il faut donc surveiller le taux de fer et éventuellement suppléer. Le fer végétal est moins absorbé que le fer animal par notre organisme.

Il existe aussi le végétalisme, dans lequel il n’y a pas d’apport en produit animal, c’est-à-dire pas de viande, œufs, poisson, laitage, miel… Là, il y a un risque plus important de carences en vitamine B12, qui est présente dans les produits animaux, en fer et en calcium. En fait, le calcium des laitages est mieux absorbé que le calcium présent dans certains végétaux ou certaines eaux minérales. Il est important de suppléer en vitamine B12 sans attendre les signes de carence.

Protéine animale vs protéine végétale

Les protéines animales contiennent tous les acides aminés essentiels à notre bon fonctionnement. Les protéines végétales, contenues dans les céréales et les légumes secs ou encore appelés légumineuses, ne contiennent pas tous les acides aminés essentiels. Mais la nature fait bien les choses : l’acide aminé absent dans les céréales n’est pas le même que celui absent dans les légumineuses. Ainsi, pour avoir tous les acides aminés essentiels, il faut savoir associer céréales et légumineuses lors des repas d’une même journée.

« Il n’y a pas de mauvais régime alimentaire »

Je n’aime pas le mot « régime » que je mets entre guillemets car il sous-entend restrictions, interdits et donc frustrations… Je n’impose aucun « régime ». J’adapte, je conseille et je préviens. Je reçois des étudiants en demande de conseils liés à leur alimentation : régime végétarien ou végétalien, intolérance ou maladie, surpoids, troubles du comportement alimentaire… Je donne des conseils nutritionnels ou je propose un suivi nutritionnel ou somatique. Je préfère parler de choix et de philosophie alimentaire. Il faut être vigilant et mon rôle est de conseiller chacun en fonction de son choix pour éviter des carences et des complications de santé. A chacun de choisir son alimentation et d’être en harmonie avec sa philosophie de vie. Il n’y a pas de mauvais « régime » alimentaire. Le meilleur est celui qui convient à la personne sans générer de frustration ou de manque. Le tout est de veiller à ne pas se carencer et donc de consulter avant toute décision pour avoir des conseils.”

Jo Landreau et Edmund Kifoula

« L’avenir de la viande », un documentaire utile ?

La série documentaire En Bref sur Netflix produite par le groupe de média américain Vox, propose, dans sa saison deux, un épisode sur l’industrie alimentaire et l’avenir de la viande. Le court film de 28 minutes explique les origines de la consommation de viande chez les humains et sa pérennité. Nous avons recueilli les témoignages de spectateur·ice·s de cet épisode, végétarien·ne·s ou non.

« L’avenir de la viande », par son dynamisme et son objectivité, remet en perspective ce que l’on pensait être acquis et montre les innovations qui nous attendent concernant notre alimentation carnée.

« Je n’imaginais pas l’importance des investissements de l’industrie dans le développement de nouveaux produits ressemblant à de la viande. »

Marie-Jo, 56 ans.

Un documentaire instructif

En effet, le documentaire fournit de nombreux chiffres venant d’études, et parle d’innovations peu reconnues, comme « l’Impossible Burger » et le « Beyond Meat », des steaks végétaux faits pour ressembler à de la vraie viande, presque jusqu’au goût. Cependant, on peut voir dans le film que les mentalités semblent encore réticentes, comme le confirme Nathalie, 53 ans :

« C’est tout un système à modifier avant : des habitudes alimentaires et surtout, les industriels de la viande ne vont pas se laisser faire. Honnêtement je pense que se sera progressif, ce sont les jeunes générations qui évolueront. »

Dans les plus jeunes générations également, même si cela peut surprendre, le végétarisme semble parfois difficile à accepter. C’est ce que montre une séquence du documentaire dans laquelle des enfants goûtent plusieurs steaks, dont deux végétaux. Tous préfèrent la viande végétale, jusqu’au moment de découvrir que celle-ci est végétale, et promettent de ne plus jamais en manger ensuite… Ces idées proviennent probablement de l’éducation et des idées qui leur sont transmises, notamment dans l’emploi des mots pour parler de la nourriture. On voit d’ailleurs dans l’épisode l’impact direct de la culture et du langage sur notre façon d’appréhender notre consommation de viande, mais également que « les obstacles culturels demeurent », comme le dit Marie-Jo.

« Très intéressant, notamment le rapport entre le langage et notre perception de la viande (qui est un sujet peu connu des gens). C’était bien expliqué. » Katia, 29 ans

« Ça pourrait me faire changer d’avis »

Contrairement au documentaire « The Game Changers » (sorti en 2019 et produit par James Cameron et Arnold Schwarzenegger), celui-ci n’a pas pour but de convaincre d’arrêter de manger de la viande, comme le dit Katia : « Ça n’a pas tellement changé ma perception de la consommation de viande. Je ne dis pas que ces informations ne sont pas choquantes mais en fait j’étais déjà consciente de tout ça, même si je mange encore un peu de viande, j’ai énormément diminué ma consommation depuis quelques temps déjà. Ils n’ont pas parlé des insectes d’ailleurs, ça aurait pu être intéressant. »

Marie, 23 ans, est en revanche plus convaincue de devenir végétarienne après l’avoir regardé : « J’avais déjà envie d’arrêter de manger de la viande avant de le regarder mais c’est sûr que ça apporte des arguments complémentaires. C’est un peu compliqué, concernant les viandes de labo, de savoir, aux vues de tout ce qu’on nous a inculqué jusqu’ici, la nourriture sans OGM, tout ça. Je pense qu’à la longue, ça pourrait me faire changer d’avis et je serais curieuse de goûter. Après, je pense pouvoir me passer de viande donc je ne trouverai pas cela indispensable. »

Ou encore Manon, 17 ans, qui parle de son envie d’arrêter de manger de la viande qui est incompatible avec ses allergies. La recherche a encore du travail avant de pouvoir convenir à tout le monde !

Noémie Baglan et Flavie Sallé–Maixent

L'écriture à l'ère du numérique

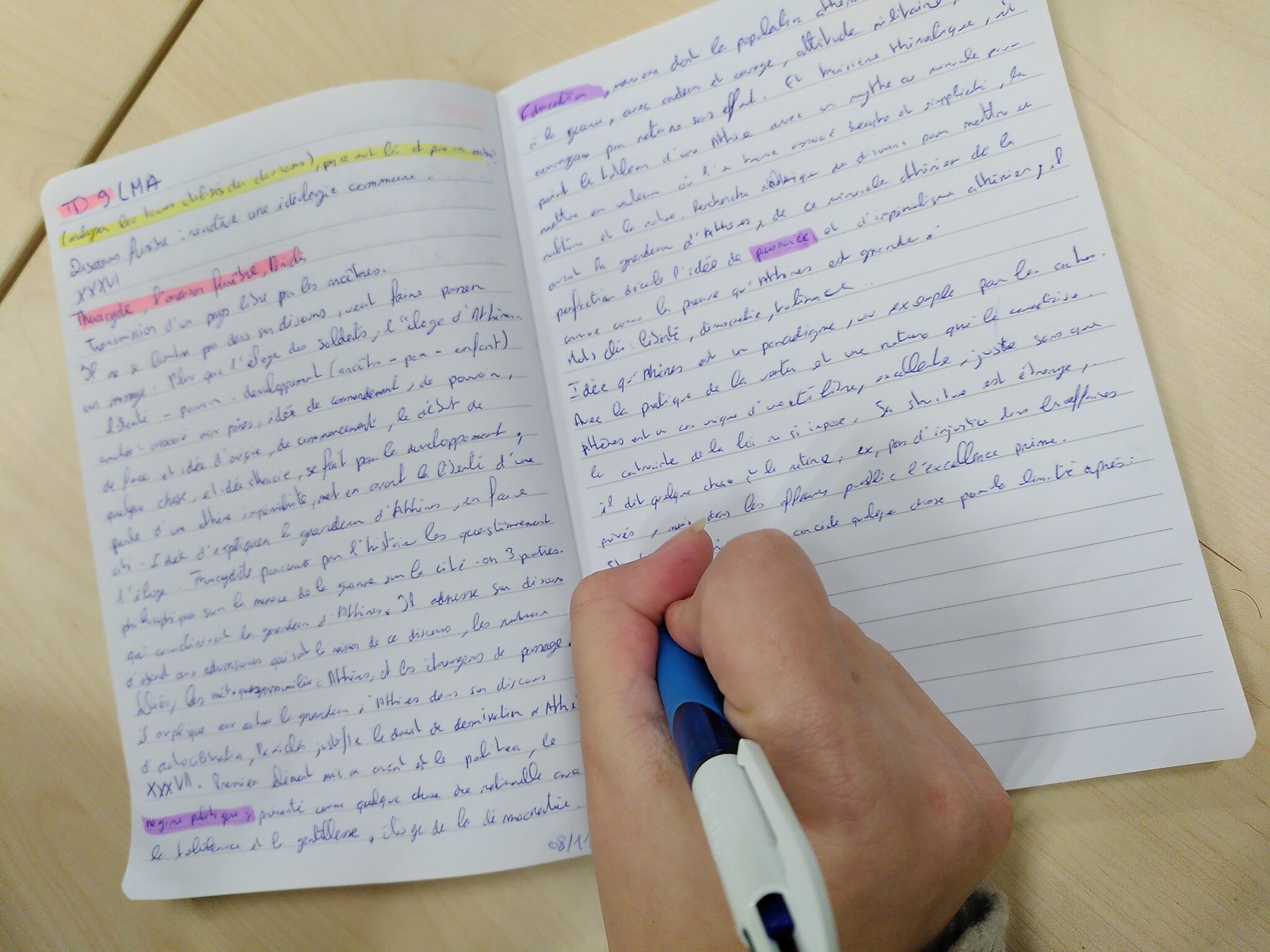

Quand écrire et créer se confondent

Pour Madeleine, plasticienne, l’écrit accompagne d’un bout à l’autre la création artistique.

Entrer chez Madeleine (prénom d’emprunt), c’est découvrir un univers hétéroclite, mais très organisé. Sur des étagères de bois s’alignent des récipients où sont soigneusement triés des objets surprenants : ressorts, clous tordus, vieux robinets… Car Madeleine collecte : « Je fais une accumulation d’objets dont je sais que je vais faire quelque chose. » Ses matériaux de prédilection sont le papier des vieux livres et le plastique des bouteilles, qu’elle met en forme dans des collages ou des sculptures, mais pour elle, » toute rencontre avec un matériau, quel qu’il soit, c’est une aventure de création. «

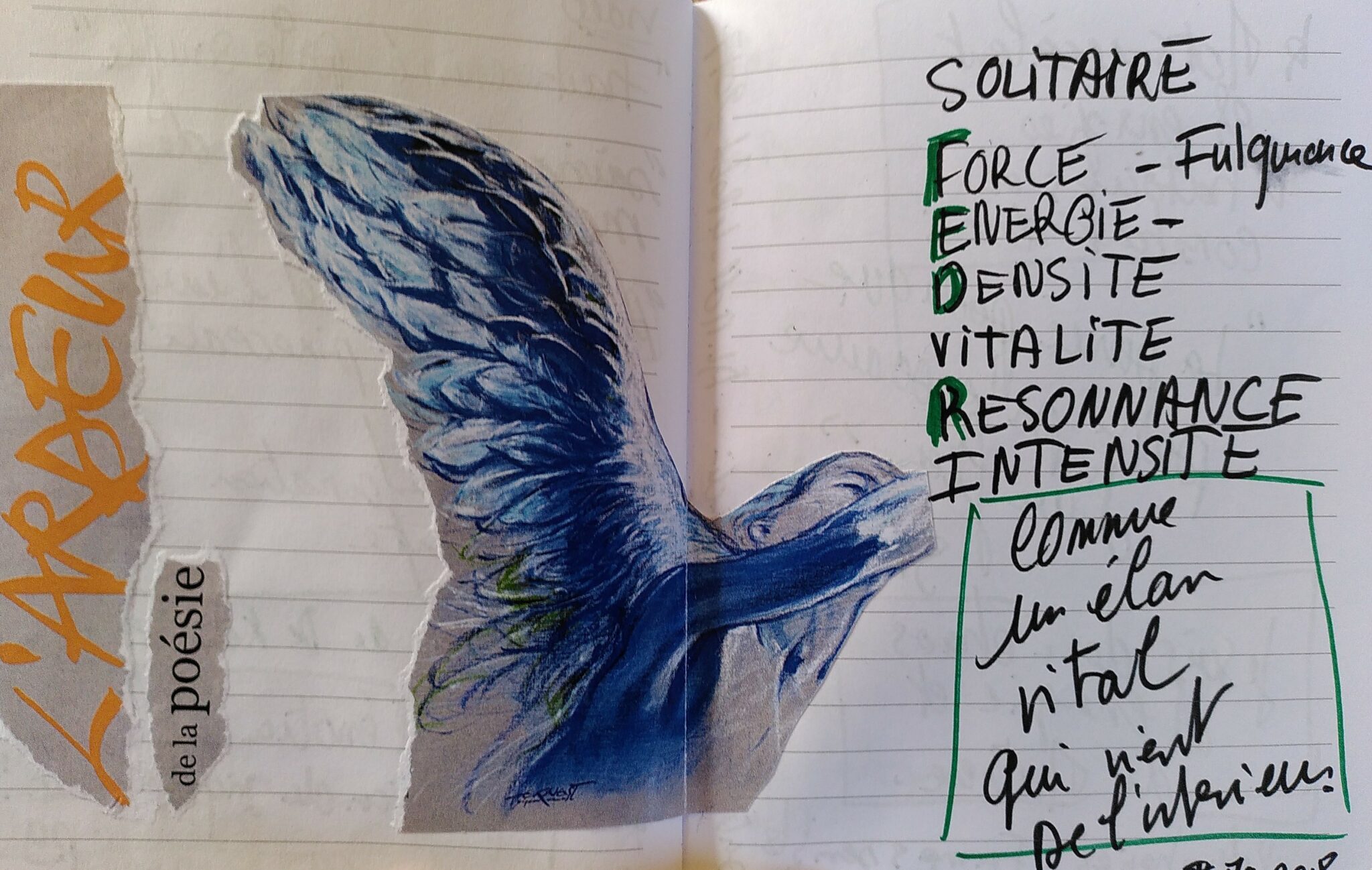

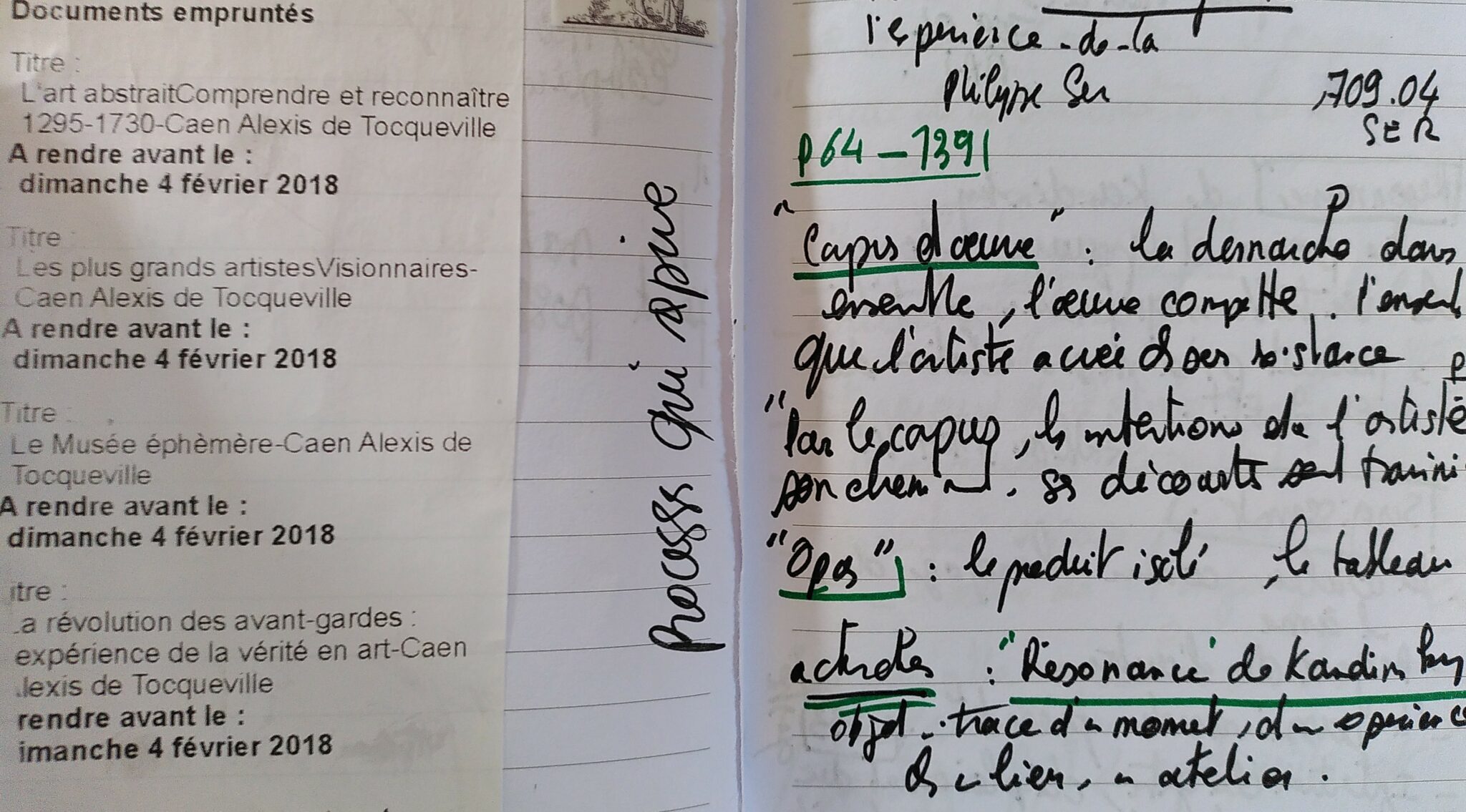

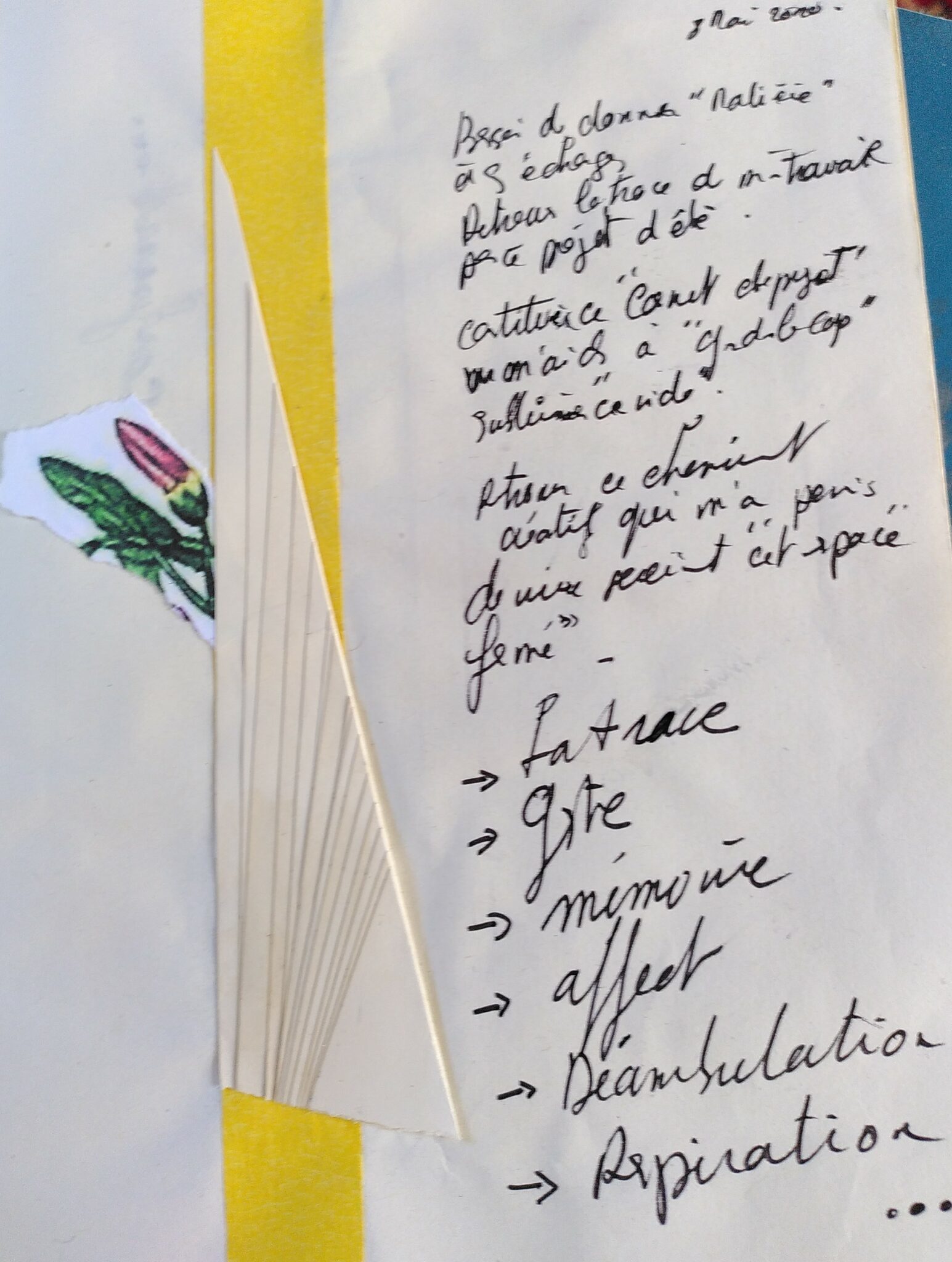

L’univers de Madeleine, c’est aussi, disposés sur une table basse, des carnets, sortis à l’occasion de notre rencontre. Elle les feuillette tout en parlant de leur rôle dans son travail. » J’ai toujours un carnet qui m’accompagne. » Lorsqu’un nouveau projet créatif s’annonce, elle file à la bibliothèque consulter des ouvrages. » Je note toutes mes recherches, des citations. » Ces carnets sont multifonctions : organisation pratique, mais aussi réflexions, schémas, dessins… tout ce qui contribue à faire émerger une idée et à l’aider à s’épanouir.

Exposer ses carnets

La main de Madeleine survole ses carnets, en choisit un, l’ouvre, s’exclame : » Ah tiens, je le cherchais ce travail-là ! » Elle prend un temps et se souvient : lors d’une exposition de ses créations en vieux papier, les organisateurs ont aperçu son carnet, et lui ont suggéré de l’exposer aussi. Cela a été un déclic. » J’ai présenté les réflexions, les schémas, les croquis, et il y avait un vrai intérêt des gens. Autant avant, j’avais écrit les carnets pour moi, autant après, ils sont devenus des outils de communication. «

Ses écrits sont devenus ainsi en partie destinés au public de ses expositions. Elle constate que les visiteurs viennent plus facilement vers elle après avoir lu ses textes. Elle souhaite donner à voir son cheminement, pas expliquer. Elle avoue ne pas forcément écrire de façon très académique, laisse une place à la poésie, veut permettre à l’autre » de se laisser avoir des émotions » par rapport à son travail.

Plaisir de l’écriture manuelle

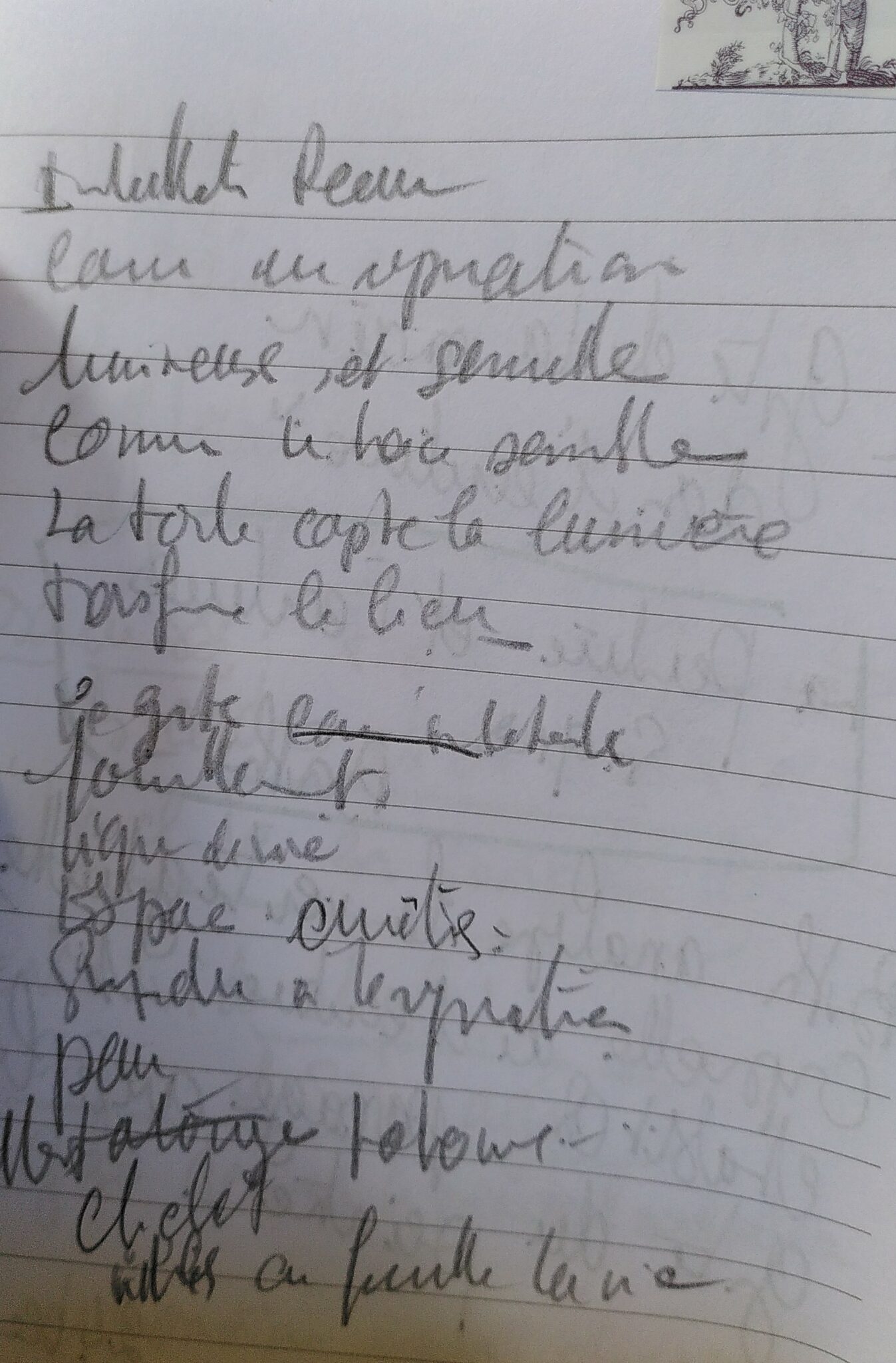

Mais à quel point l’écriture s’inscrit-elle dans l’acte même de création ? » Quand j’écris, j’ai le geste d’écriture que j’aime particulièrement, un geste délié, où l’écriture suit la pensée. C’est souvent peu lisible. » Elle réfléchit et précise écrire très vite et ne rien censurer : » peut-être ce qu’on appelle l’écriture automatique ? » Elle reprend ensuite son texte en organisant davantage mots et phrases. Si elle aime chercher le mot adéquat, faire en sorte que la phrase » résonne « , elle n’en garde pas moins » ce plaisir de l’écriture manuelle, le plaisir du premier jet « .

Ce plaisir, elle le cultive. » Il y le geste cérémonial d’ouvrir le carnet, je m’installe dans un moment d’écriture. » Et le matériel n’est pas choisi au hasard : « Mes carnets ont des feuilles sans lignes, un papier un peu jaune et épais. Il faut que mon crayon glisse dessus. » Et après beaucoup d’essais, elle a fini par trouver son « stylo idéal « , à la pointe fine.

Dans ses carnets, page après page, se succèdent écriture au crayon, liste de mots, schémas, textes imprimés, coupés et collés… presque des carnets de voyage. Chez Madeleine, création et écriture constitue un tout : « il manque quelque chose si ce n’est pas là. » Et elle ajoute : « L’écriture me constitue aussi. «

Clavier ou stylo pour l’écriture ? Un sujet sensible !

L’arrivée du numérique a modifié notre rapport à l’écrit, et son usage dans l’éducation suscite au fil du temps des débats passionnés.

Le sujet a tout pour déclencher les passions : d’une part, il touche à l’éducation, un domaine sur lequel tout le monde a un avis ; d’autre part, il concerne les écrans, que nous sommes nombreux à utiliser quotidiennement, mais qui, malgré cela, font peur. En témoigne le succès d’ouvrages tels que celui de Michel Desmurget, au titre délicieusement nuancé : » La fabrique du crétin digital « . En 2014, on apprenait que outre-Atlantique, certains États américains avaient décidé que les enfants apprendraient à écrire directement au clavier, sans passer par l’apprentissage de l’écriture manuelle. Branle-bas de combat dans les rédactions : cela allait-il arriver en France ? On se rassure, apprendre à écrire manuellement est bien resté inscrit dans les programmes du Ministère de l’éducation nationale. De fait, les études montrent que cet apprentissage est important dans celui de la lecture : le geste de tracer les lettres s’inscrit dans la mémoire du corps, et permet par ce biais une meilleure reconnaissance des caractères ; il est ainsi plus facile de faire la différence entre le » b » et le » d « , qui se différencient uniquement par la hampe à droite ou à gauche (1).

Les adeptes du stylo comprennent mieux le cours…

2016 : une étude américaine de Pam A. Mueller et Daniel M. Oppenheimer (2) s’intéressait à l’arrivée des ordinateurs portables, et son effet sur la pratique de prises de notes, notamment dans les amphis des universités. Outre le fait que l’ordinateur portable apporte son lot de distractions (réseaux sociaux, mails, et autres), les auteurs concluaient que la prise de notes sur clavier, plus rapide, inclinait les étudiants à une prise de note in extenso, alors que les adeptes du stylo, plus lents, étaient contraints à choisir ce qu’ils notaient, et pour cela, à mieux comprendre le contenu du cours. Cet étude a fait grand bruit – encore un effet délétère des écrans -, même si elle était prise avec une certaine prudence par les spécialistes : elle n’indiquait pas par exemple la rapidité de frappe des étudiants, qui pourrait influer sur leur pratique. La question s’est posée dans certaines écoles du supérieur de la pertinence d’une interdiction des portables. À la Business School de Toulouse, où ils étaient obligatoires en cours, M. Okongwu, son directeur académique, se disait peu convaincu par l’étude : » Que l’on note sur du papier ou sur ordinateur, le travail intellectuel ne change pas. Il n’y a que le support qui est différent « . (3)

L’importance de l’apprentissage de l’écriture à la main

En 2020 paraît une nouvelle étude norvégienne menée par Audrey van des Meer (4) : lors d’une écriture manuscrite, l’activité cérébrale est accrue dans une région du cerveau, et selon une fréquence, corrélées à une amélioration de la capacité à encoder de nouvelles informations. Cette activité ne se retrouve pas lors d’une écriture sur clavier. Alors que ses conclusions vont dans le même sens que l’étude de 2016, l’écho donné n’a pas du tout été le même, comme si, quelques années après, l’usage d’ordinateurs par les étudiants était devenu une telle évidence que le remettre en cause n’avait plus de sens.

Il est à noter que les auteurs de cette dernière enquête ne rejettent pas l’usage du numérique. Ils mettent en valeur l’importance de l’apprentissage de l’écriture à la main à l’école, notamment par l’exercice de capacités sensorimotrices complexes, bénéfiques au développement du cerveau. Mais ils soulignent aussi les atouts du numérique dans le cadre des études comme par exemple la possibilité d’échanges rapides. Et ils ajoutent qu’il est possible de jongler entre les différentes techniques.Un constat loin des jugements à l’emporte-pièce.

- 1. Legrand C. Jean-Luc Velay, chargé de recherche au CNRS à l’Institut des neurosciences physiologiques et cognitives, à Marseille : « La reconnaissance des lettres passe par la mémoire du geste ». La Croix. 8 oct 2013;39703(39703):15.

- 2. Mueller PA, Oppenheimer DM. Technology and note-taking in the classroom, boardroom, hospital room, and courtroom. Trends Neurosci Educ. 1 sept 2016;5(3):139‑45.

- 3. Floc’h B. Clavier ou stylo ? la question hante les amphis. Le Monde.fr [Internet]. 28 mai 2014 [cité 6 nov 2022]; Disponible sur: https://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/article/2014/05/28/clavier-ou-stylo-la-question-hante-les-amphis_4427469_1473692.html

- 4. Jacquemont G. Écrire à la main stimule le cerveau. Pour la science. 2021;128(1):9b‑9b.

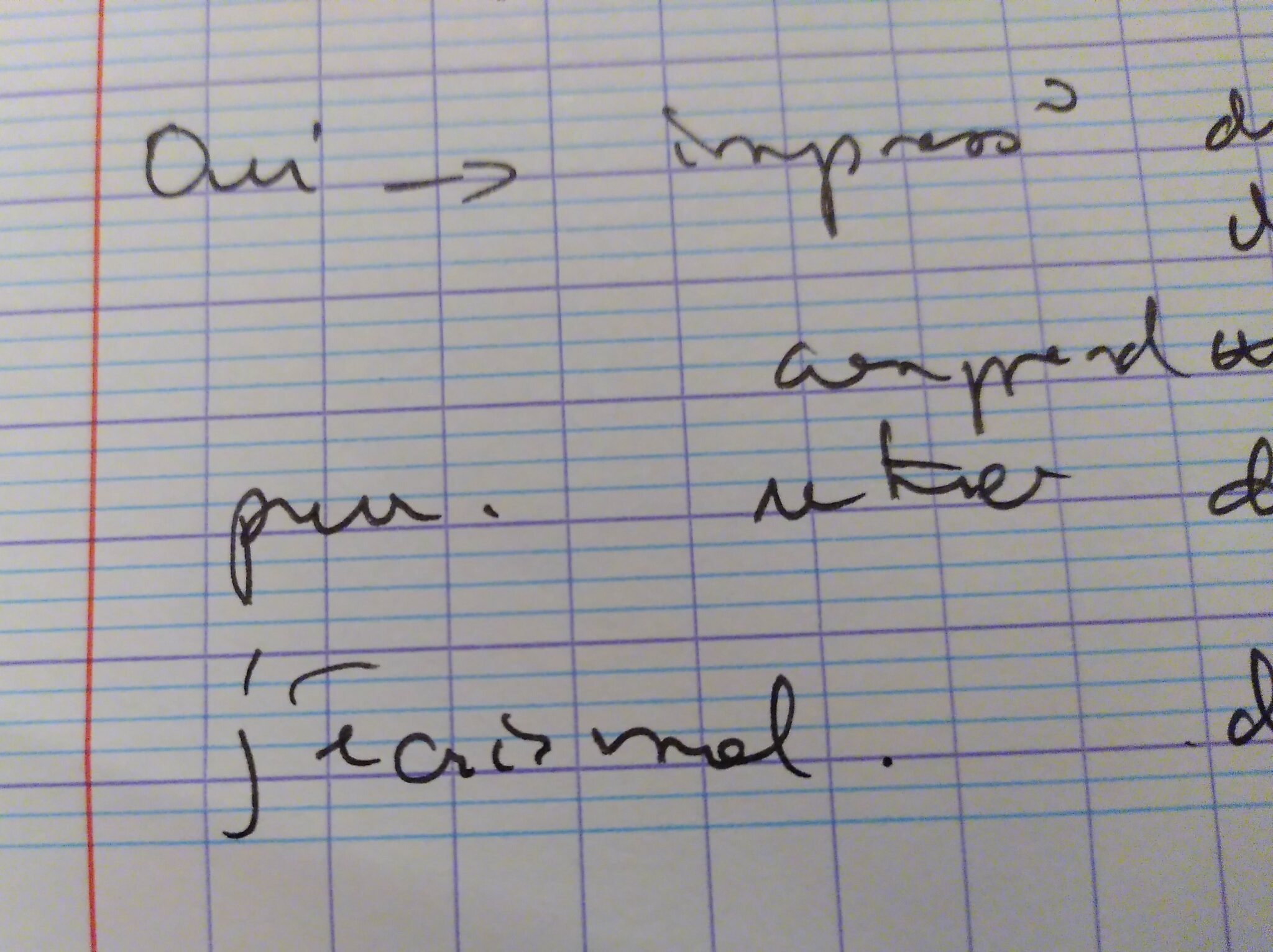

La prise de notes chez les étudiants : tout numérique ?

On pourrait penser que le numérique a définitivement conquis les amphis. Une année d’immersion à l’université de Caen en tant qu’étudiante m’a montré que ce n’était pas si simple.

Un matin de septembre, dans un amphi au milieu d’une centaine d’étudiants, mon premier cours d’histoire médiévale. Devant moi, un paquet de feuilles blanches et mon stylo. Le professeur arrive, prend place à l’estrade. Le léger brouhaha s’atténue jusqu’au silence. Le professeur prend la parole… et alors que je m’apprête à prendre des notes, je suis arrêtée dans mon élan par le crépitement des touches d’une centaine de claviers. Déroutée, voire indignée, par cette perturbation, je mets un temps avant de plonger à mon tour dans une prise de notes frénétique sur mon papier.

Je suis enseignante, mais ce mois de septembre 2020, je fais une rentrée particulière : bénéficiaire d’un congé-formation d’un an, je suis cette année-là exclusivement étudiante, en 2e année de licence Humanités Numériques. J’écris très mal, et ce fameux cours d’histoire, je mettrais un après-midi entier à le remettre au propre par le biais d’un traitement de texte. Très vite, je me rends compte qu’il va me falloir revoir ma stratégie. Et à mon second cours d’histoire médiévale, mon propre tapotement sur les touches de mon ordinateur rejoint le chœur des claviers de l’amphi. Dès les premières minutes de cette année à part, je suis ainsi confrontée à la question de l’écriture du clavier ou à la main.

Un usage du clavier pas systématique

Cette question, je ne suis pas la seule à me la poser. Une petite enquête auprès d’une vingtaine d’étudiants m’apprend que 30 % d’entre eux utilisent majoritairement papier et stylo pour la prise de notes en cours. L’usage du clavier n’est donc pas systématique. Ainsi, Théo a pris l’option cette année, après deux ans de prise de notes sur clavier, de prendre tous ses cours à la main, » pour essayer « , y compris les cours magistraux. Lauryn est moins radicale : elle a décidé de se mettre à la prise de notes manuelle également dans le cadre de certains cours, mais pour les CM (cours magistraux), elle privilégie l’usage du clavier : » ça va trop vite, surtout en histoire « . Quant à Camille, qui a vécu le fait de pouvoir utiliser son ordinateur en cours à son arrivée à la fac comme un soulagement après ses années du lycée où c’était exclu, elle reconnaît que pour certains cours, comme l’informatique, l’écriture est plus adaptée pour elle.

Du côté des enseignants, la question se pose aussi. Luciana Romeri, enseignante-chercheuse en littérature grecque, elle, est passée aux actes. Elle a commencé l’année en annonçant à ses étudiants en Lecture des Mondes Anciens qu’elle voulait des notes prises à la main. Ce qui l’a conduit à cette décision ? D’abord une ancienne conversation avec un collègue de sciences, qui avait fait le constat que parmi les étudiants qui devaient passer la 2e session d’examen, figuraient majoritairement ceux qui prenaient des notes lors de ses cours sur ordinateur ; et parmi ceux échouant à cette 2e session : tous. Puis, plus récemment, et de façon plus déterminante, l’impression que les échanges lors de ses cours se raréfiaient, voire devenaient inexistants, avec des élèves dissimulés par leurs écrans. Elle a voulu ainsi tenter l’expérience, et pour l’instant, elle lui semble concluante : plus d’élèves participent, posent des questions, ce qui pour elle rend le cours plus riche et vivant.

Une aide à mémoriser le cours

Les élèves prenant des notes manuellement invoquent l’impression que cela les aide à mémoriser le cours, et à le comprendre. Lauryn détaille ainsi son expérience : » Sur ordinateur on entend, mais ça ne passe pas vraiment par notre cerveau totalement, on écrit machinalement, alors que là j’entends, je comprends et j’écris si je veux écrire. » Est aussi évoqué le fait qu’on peut mieux organiser les informations sur la feuille : ajouter des flèches, prendre un schéma, mettre en évidence ce sur quoi insiste le professeur… Théo avoue que cela lui évite d’être tenté par les distractions disponibles sur l’ordinateur. Il met en application les préconisations des enseignants en histoire : les faits, on les retrouve dans les ouvrages de la bibliothèque. Ce sur quoi il faut se centrer en cours, ce sont les notions, les liens entre les faits, la contextualisation… De façon plus générale, il a ainsi l’impression de rester davantage concentré en cours pour reformuler avec ses propres mots les propos du professeur et en conséquence de mieux assimiler le cours.

Les adeptes du clavier quant à eux évoquent une impossibilité de prendre des notes à la main, pratique considérée trop lente pour des » professeurs qui parlent trop vite « , la crainte de ne pas noter quelque chose d’important. Un étudiant met en avant la rapidité de prise de notes qui lui » permet d’écouter plus, plutôt que d’être en écriture constamment « . Enfin est évoqué une caractéristique du numérique : » Cela permet de reprendre le cours plus facilement et d’organiser les informations données par le professeur « . Camille, elle, fait partie des réfractaires à la prise de notes à la main. Elle n’arrive pas à écrire rapidement, au point qu’au lycée, où l’ordinateur était banni, elle ne prenait plus de notes dans les cours particulièrement riches en contenus, comme en histoire. La nature même du document numérique lui paraît essentielle dans son mode de fonctionnement. Elle explique : » je fais des fiches très complètes après, j’ai besoin d’avoir des données qui peuvent se déplacer facilement « . Ainsi, à coups de copier-coller, elle réorganise ses notes, qu’elle complète par des recherches annexes, pour trouver son propre cheminement réflexif, au calme, chez elle. Elle ajoute que » les prendre à l’ordinateur me permet de faire déjà un premier découpage de l’information avec la mise en page que je ne peux pas faire à la main. «

Une stratégie pour les partiels

Lors des examens, la règle d’usage reste la copie blanche. Pour ma part, je me suis forcée à intégrer dans ma gestion du temps celui de prendre le temps d’écrire lisiblement. De plus, avec le numérique, je commence ma phrase en sachant que je peux la modifier, alors qu’en examen, je dois anticiper la façon dont je vais enchaîner les mots. J’ai aussi pris le parti, en cas de questions multiples, de laisser quelques lignes entre chaque réponse, pour avoir la possibilité de reprendre, compléter… Bref, ce qui était évident pour moi lors de mes études il y a une trentaine d’années est devenu un problème, avec des stratégies à mettre en place pour le résoudre. Je ne suis pas la seule pour qui cela pose question. Si 65 % des étudiants interrogés disent n’avoir aucun problème à écrire manuellement pour les partiels, 25% concèdent être un peu gênés, et 10 % être vraiment gênés. C’est le cas de Camille : » j’ai du mal à écrire vite, et si je me mets à écrire vite, c’est complètement illisible. « . Lauryn, elle, a découvert un effet de l’écriture manuelle qu’elle n’avait peut-être pas escompté : » Un truc qui est bien, c’est pour les partiels : ça me fait moins mal à la main que quand je ne prenais pas du tout de notes à la main. «

La maîtrise d’un outil, stylo ou clavier, est sans doute aussi un facteur à prendre en compte dans les choix qui sont faits : ma propre vitesse sur un clavier, et ma capacité à prendre des notes sans fautes de frappe se sont considérablement améliorées au fil de ces années de reprise d’études. Prendre en note presque mot pour mot ce que dit l’enseignant au fil de ses propos est devenu possible, tout en gardant la capacité à m’interroger sur le sens de ce que j’écris. L’idéal serait une troisième main qui pourrait se lever pour poser une question !

Clavier ou stylo ? Mon immersion au milieu d’étudiants m’a permis de voir la richesse des pratiques mises en œuvres, en fonction du contexte. Et surtout, de la réflexion dont les étudiants peuvent faire preuve sur leurs pratiques, et comment ils adaptent celles-ci à leurs aptitudes et besoins personnels. Finalement, ce qui est important c’est la prise de conscience de l’intérêt à réfléchir à sa posture d’étudiant et de devenir acteur dans la réception du cours. C’est après à chacun, selon ses aptitudes personnelles, d’établir sa propre stratégie. Au-delà de l’usage d’un outil ou d’un autre, la réponse est peut-être là : la capacité à réfléchir sur sa pratique.

Dossier réalisé par Marie-José Boutant

Etudiants globe-trotters

L’odyssée de Minjoo Kim à Caen

Près de 11 000 étudiants étrangers poursuivent leur scolarité en Normandie. À l’université de Caen, nous avons rencontré Minjoo Kim, une jeune étudiante de 23 ans originaire de Corée du Sud, venue étudier en France pour un semestre.

La culture française est populaire en Corée du Sud. Les Coréens connaissent la ville de Paris ou de Bordeaux pour la viticulture. Pourquoi avoir choisi la France et plus particulièrement Caen ?

Venir en France était une décision logique car je prends des cours de français depuis plusieurs années. J’ai d’abord sélectionné les universités qui proposaient des cours d’art du spectacle afin de poursuivre mon cursus entrepris en Corée. J’ai fini par postuler à l’université de Caen car mes professeurs parlaient beaucoup de la ville et des endroits à visiter. En vérité, j’étais attirée par les paysages et j’avais plutôt une bonne image de la France.

Tu étudies à Séoul dans l’université d’Ewha. C’est une université privée protestante réservée aux filles. La différence avec l’université de Caen est-elle déstabilisante ?

Pour moi, c’est bizarre de voir des hommes dans l’université. À Ewha, j’avais l’habitude de m’allonger entre les cours. Ici, cela me met mal à l’aise. Je trouve également que le système scolaire est beaucoup plus difficile en France. En Corée, il n’y a que deux examens dans le semestre. À Caen, les professeurs combinent plusieurs manières d’évaluer donc je dois vérifier les modalités d’examen à chaque fois et cela me demande plus de travail personnel.

« À Caen, les étudiants sortent moins la journée […] c’est dommage »

Les universités coréennes sont réputées pour leur modernité et la qualité de leur service. Que penses-tu des infrastructures de l’université de Caen ?

J’ai été très étonnée de voir que l’université de Caen était divisée en plusieurs campus, mais j’apprécie le fait qu’il y ait beaucoup de bibliothèques ici. Autour de mon université en Corée, il y a des restaurants et des magasins de maquillage donc les étudiants vont s’amuser entre les cours. À Caen, les étudiants sortent moins la journée, ils se contentent d’aller au restaurant universitaire ou à la cafétéria, c’est dommage.

Que penses-tu de l’accueil de l’université de Caen pour les étudiants étrangers ? Est-ce que cela t’a aidé à t’intégrer ?

Je pense avoir été très bien accueillie. Je loge dans une chambre universitaire du Crous, directement sur le campus. L’appartement est petit, mais suffisant. À propos de l’intégration, il existe l’association Erasmus in Caen qui organise une soirée toutes les semaines pour que les étudiants internationaux puissent faire connaissance. Je me suis également inscrite à des cours de français proposés par l’université. En soi, je ne regrette pas du tout d’être venue ici.

Yuna : une nouvelle vie sous le ciel norvégien

Yuna Autran, jeune étudiante caennaise, profite de l’année scolaire pour effectuer un échange universitaire en Norvège. Entre surprise et déconvenue, elle découvre un système bien différent du nôtre.

« Depuis toute petite, je voyage avec mes parents ». Yuna, 20 ans, est par nature une grande aventurière. Sa décision de faire un échange Erasmus était donc toute naturelle. Avec le recul, elle critique pourtant la difficulté des démarches. « Les formalités administratives ont été assez longues. Pour candidater, j’ai dû passer un test de langue et rédiger de nombreuses lettres de motivation. Une fois acceptée à l’université d’Oslo en Norvège, il a fallu que je refasse ma carte d’identité, je remplisse les demandes pour recevoir des aides financières, je prenne rendez-vous avec mes assurances, ma banque, mon médecin traitant…»

Pour effectuer tout cela, Yuna aurait aimé être accompagnée par l’université de Caen. « Les professionnels du Carré International nous ont proposé des réunions de préparation au départ, mais leur soutien n’a pas été beaucoup plus loin. Si je n’avais pas trouvé de logement par moi-même, je n’aurais eu aucune aide de leur part. Quand j’ai eu un souci par rapport à mon inscription en Norvège et que j’ai envoyé un mail à la responsable des échanges Erasmus, j’ai eu, pour seule réponse, un mail automatique disant qu’elle était en vacances. »

Nouveau pays, nouvelle aventure

Mais une fois arrivée en Norvège, Yuna, qui poursuit sa licence Humanités Numériques, oublie toutes les difficultés qu’elle a rencontrées face à un système scolaire qui la séduit. « Pour le premier semestre, j’ai choisi deux enseignements différents : « Contes de fée et créativité » et « culture, média et communication ». Les journées universitaires sont très différentes ici. Les cours commencent à 8h30 et se finissent à 14h30. Nous suivons une matière par semaine et c’est le professeur de cette matière qui décide de l’horaire des pauses et du déjeuner. En réalité, cet échange me permet surtout de me spécialiser vers le métier que je veux faire : celui de professeur des écoles. En effet, le système scolaire norvégien est plus pratique que théorique et grâce à des ateliers dans des garderies ou des écoles, je peux vraiment mettre en pratique le contenu de mes enseignements.

En plus de cela, l’intégration fait vraiment partie de l’éducation norvégienne avec des sorties scolaires organisées toutes les semaines. Il peut s’agir de randonnées, de sorties au musée ou simplement de se retrouver autour d’un feu de camp. Chose surprenante : nous sommes obligés de participer à trois sorties minimums pour avoir notre semestre. »

« Combiner étude et voyage est un bon compromis »

Pour Yuna, le verdict d’une telle expérience est sans appel. « Après réflexion, je pense que combiner étude et voyage à travers un échange Erasmus est un bon compromis car cela me contraint à devenir plus autonome et à sortir de ma zone de confort. Déjà, je m’améliore en anglais, mais surtout, je découvre des lieux magniTfiques, des gens adorables, une nouvelle manière d’enseigner et d’apprendre… Ça vaut de l’or ! »

Un verre, une langue : bienvenue au café polyglotte

Une fois par mois, le café polyglotte de l’université de Caen Normandie réunit celles et ceux qui veulent pratiquer une langue étrangère. Ce lundi 14 novembre 2022, la soirée s’est déroulée dans la maison de l’étudiant. Au rendez-vous, ambiance chaleureuse et ouverture sur le monde.

Le temps d’une soirée, la salle principale de la Maison de l’Étudiant est transformée en un lieu de partage. Les étudiants sont accueillis par les organisateurs dans la joie et la bonne humeur. Pour l’occasion, ces derniers décorent la salle avec des drapeaux en écoutant de la musique. Le principe du café polyglotte est simple : une langue est attribuée à chaque table. Les participants choisissent leur place en fonction de leur préférence et peuvent se déplacer au cours de la soirée.

Les soirées du café polyglotte sont issues d’un partenariat de plus de dix ans entre l’association Erasmus In Caen, la Maison des Langues et de l’International et la Maison de l’Étudiant. Le public privilégié de ces événements est donc principalement les étudiants internationaux en échange à l’université de Caen. Les propos de Yuko, étudiante japonaise, en témoignent : « Je suis déjà venue trois fois depuis mon arrivée en France en septembre. Je viens pour m’entraîner à parler anglais et français mais surtout pour faire connaissance et réussir à m’intégrer ».

D’après Juliette, vice-trésorière de l’association Erasmus In Caen, « un bon quart des participants reste des étudiants français qui viennent pour découvrir de nouvelles cultures ». Elle nous raconte elle-même comment elle a pris connaissance de ces soirées : « Alors que j’étudiais le suédois, je désespérais de trouver des natifs pour pouvoir m’entraîner. En venant au café polyglotte, je me suis rendue compte que beaucoup de personnes d’origine scandinave venaient faire un échange à l’université de Caen. Je n’avais juste pas conscience de leur présence. »

« Les jeunes c’est moins chiant que les vieux »

Contre toute attente, le café polyglotte touche un public très varié. Maryvonne et Thérèse, étudiantes atypiques âgées de 70 ans, partagent leur affection pour ce genre de soirée. « Les jeunes c’est moins chiant que les vieux. Ici, on peut parler sans complexe car ils sont accueillants et souriants ». Fanny, agente d’accueil, partage également cet enthousiasme : « Ça me fait très plaisir de voir des jeunes redonner de la vie à la Maison de l’Étudiant après les années tendues du Covid où toutes les activités étaient mises en pause. »

Le café polyglotte est finalement « un moment très immersif au cours duquel on rencontre des personnes de toutes les cultures, de toutes les religions, et avec des personnalités très différentes », conclut Juliette. C’est donc un pari réussi pour le café polyglotte qui réussit à s’imposer parmi les activités phares proposées par l’université.

Dossier réalisé par Rachel Viot, Océane Toullier et Camille Batard

Sortir de la surconsommation !

Consommer selon ses besoins

Face à la crise du pouvoir d’achat des Français et à l’urgence climatique et écologique, les mentalités commencent à changer et des modes de consommations alternatifs voient le jour.

Il y a environ un siècle, la notion de course était totalement différente. La population se rendait au marché et s’approvisionnait au quotidien mais vivait aussi de ce qu’elle produisait. Avec l’arrivée des supermarchés, les habitudes de consommation changent radicalement, les rayons ne sont jamais vides, ce qui nous permet de stocker les aliments. C’est aussi l’arrivée du marketing avec des produits que l’on rend attrayants à travers des packaging étudiés. Face à ces nouveautés, le consommateur ne résiste pas et commence, au fil des années, à suivre un schéma de la surconsommation, qui devient une habitude. Heureusement, depuis quelques temps, la population se réveille et cherche des initiatives, individuelles ou collectives, pour limiter ce phénomène et préserver ce qu’il reste des ressources de notre planète.

Des applications contre la surconsommation alimentaire

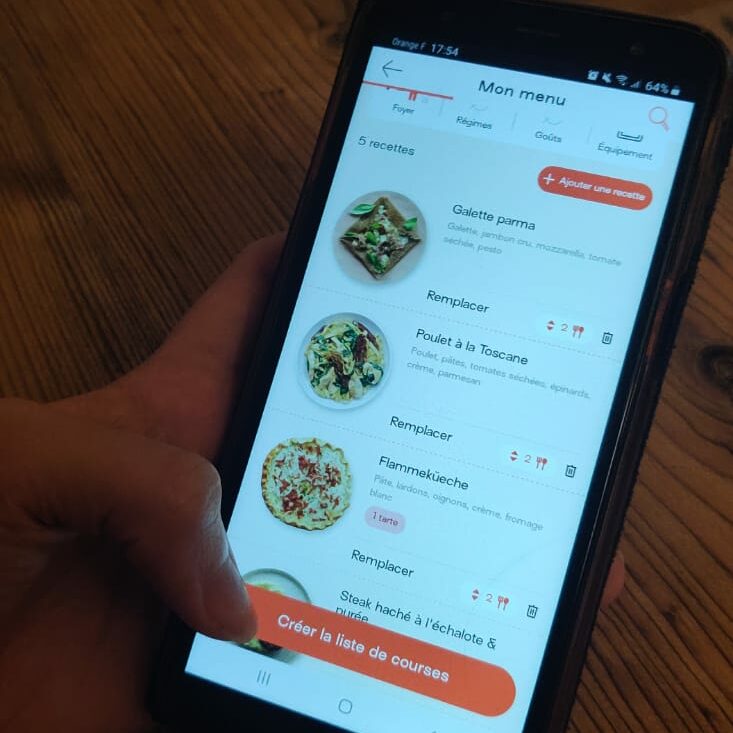

Aujourd’hui, de nombreuses applications existent pour nous aider à ne pas surconsommer et ajuster le volume des produits de notre alimentation. « Too Good To Go » par exemple permet aux consommateurs de récupérer en fin de journée les invendus alimentaires des magasins, restaurants, hôtels, boulangeries… L’interface de l’application permet également au consommateur de suivre les économies qu’il fait pour chaque panier sauvé ainsi que l’émission de CO2 évité. (photo en attente).L’application « Phénix » fonctionne également sur ce principe de récupérer des invendus. Mais, il existe aussi des applications telle que « JOW » qui permet aux consommateurs de préparer des menus à l’avance et ainsi d’avoir une liste de produit afin d’acheter que ce qui est nécessaire pour la préparation de leur menu.

Des produits à prix réduits

Depuis quelques années maintenant, on voit apparaître de plus en plus dans les grandes surfaces des systèmes de vente anti-gaspillage. Le système le plus répandu est celui des dates courtes. Stéphane, anciennement salarié chez Carrefour nous explique : « pour les grands magasins, les responsables de rayons ainsi que leurs employés doivent quotidiennement faire le tri des dates dans les rayons, surtout les rayons frais. Tout dépend de la taille du magasin, pour certains les produits soldés sont ceux périmés du jour, mais dans les plus grandes enseignes, le consommateur peut parfois acheter un produit qui ne sera périmé que dans 2 ou 3 jours. Sur ces produits, le magasin fait un rabais de 34 %. Cela permet de jeter de moins en moins de produits et d’en faire profiter des consommateurs à petits budgets ». Des initiatives comme la vente de fruits et légumes abîmés ou ne respectant pas les normes de calibrage imposée par les enseignes existent aussi. On les retrouve dans divers magasins au travers de paniers à prix attractifs.

Les vêtements de seconde main

Le phénomène de surconsommation s’est tellement amplifié qu’il ne concerne plus seulement le domaine alimentaire. On peut observer une surconsommation également dans le domaine vestimentaire par exemple. Des alternatives existent alors comme le vêtement de seconde main qui a la côte, notamment auprès des jeunes. L’émergence des friperies ces dernières années en est la preuve comme nous le montre les résultats de notre sondage 43 % des personnes interrogées achète en friperies dont 13 % très régulièrement.

Des plateformes en ligne tel que Vinted permettent également d’acheter des vêtements d’occasion sans se déplacer de chez soi mais aussi de vendre des affaires que l’on ne porte plus. L’avantage de cette application est que l’on peut véritablement cibler notre recherche. Mélodie, acheteuse régulière en friperie ou œuvres caritatives (la Croix Rouge, Emmaüs…) nous confie : « aujourd’hui s’habiller devient très cher, quand on est étudiant ce n’est pas facile. Acheter des vêtements d’occasion me permet de me faire plaisir, d’avoir plus de choix dans ma garde-robe et d’avoir certaines pièces de marque que je ne pourrai pas me permettre d’acheter neuves. Ça fait du bien au porte-monnaie ! Puis en plus, j’ai l’impression de faire une bonne action pour ma planète ».

Effet de mode ou greenwashing ?

Effectivement, de nombreux Français se mettent à consommer différemment afin de faire des économies, mais l’enjeu écologique est aussi largement pris en compte. Léo nous confie aussi sa volonté de changer ses habitudes dans un but écologique : « La planète meurt, il faut changer nos habitudes pour limiter les dégâts. Chaque petite action est utile et si chacun essaye de se préoccuper de ce qu’il consomme, on pourrait faire avancer les choses ».

Aujourd’hui de nombreuses alternatives existent pour éviter de surconsommer. Pour autant, est-ce que toutes ces alternatives sont réellement des solutions ? Les personnes voyant des produits dates courtes à prix réduits n’en achètent-elles pas plus que nécessaire et finissent par en jeter ? Le fait de ne pouvoir savoir ce qui compose le panier Too Good To Go, avec le risque de ne pas aimer les produits, n’entraînerait-il pas un gâchis dans bien des cas ? Enfin, avec l’essor des applications comme Vinted, n’achetons nous pas plus que de raison, plus que nos besoins, et revendons donc très rapidement, créant alors, en raison des transports, une emprunte carbone élevée ? Alors, ne faisons nous pas face à une nouvelle forme de surconsommation, la tentation liée aux prix attractifs, mais aussi l’effet « mode » de ces nouveaux types de consommation ?

Too Good To Go : une application qui séduit

Too Good To Go est une application qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire en donnant la possibilité aux utilisateurs de récupérer à prix réduits les invendus des commerçants. Depuis son arrivée en France en juin 2016, les distributeurs et les utilisateurs sont de plus en plus présents sur l’application. Pierre-Yves et Severine Reuzeau, gérants du Carrefour City de Bayeux depuis 8 ans, sont présents sur l’application Too Good To Go.

Depuis combien de temps êtes-vous présents sur l’application Too Good to Go et pourquoi?

L’aventure a débuté pour nous en mars 2019. Nous nous sommes dit qu’au lieu de remplir les poubelles, il valait mieux en faire bénéficier des clients avec un faible pouvoir d’achat et leur proposer des paniers variés.

Comment sélectionnez-vous les produits que vous proposez sur l’application Too Good To Go ?

Il peut s’agir de produits dont la date limite est sur le point d’expirer comme du poisson, de la viande, du fromages, des pâtisseries industrielles, du pains, de viennoiseries, ou des produits dont l’emballage est légèrement détérioré… Un peu tous types de donc, sauf de l’alcool car cela nous est interdit par l’application. Cette dernière nous impose une valeur de panier de 12€ que l’on vend 3€99, mais chez nous, le panier vaut plus de 12€, le client est gagnant !

Combien de paniers sont proposés par jour ?

Nous proposons en moyenne trois paniers par jour, sauf en été. Étant un commerce de proximité qui se trouve en plein centre ville, la fréquentation est beaucoup plus importante sur les mois de juin, juillet, août et il nous arrive régulièrement de n’avoir aucun panier à proposer.

Y a-t-il un profil type des acheteurs de paniers Too Good To go ?

Non, absolument pas, les profils sont très variables, il peut s’agir de personnes âgées, de familles monoparentales… Toutes les classes professionnelles sont également représentées. J’ai en mémoire l’exemple d’un cadre d’une banque qui est venu chercher un panier. Il n’y a pas de typologie précise de clients, certains sont habitués du magasin et d’autres ne viennent vraiment que pour leur panier et ne mettent jamais un pied dans notre commerce habituellement.

Y a-t-il d’autres formules mises en place dans votre magasin pour limiter le gaspillage alimentaire (dates courtes, paniers de fruits et légumes abîmés ou autres) ?

Non, rien d’autre car nous avons très peu de gaspillage. Les commandes sont faites manuellement, sans machine, par Pierre-Yves, donc il sait assez exactement ce qu’il faut.

Remarquez-vous qu’aujourd’hui les clients sont davantage demandeurs d’initiatives contre le gaspillage et la surconsommation ?

Oui, les clients sont très demandeurs et nous sollicitent pour qu’il y est toujours plus de paniers ! Je pense qu’ils sont de plus en plus sensibilisés. Cependant, nous avons fait une expérience assez amusante. Un jour nous avons laissé dans un rayon un paquet de biscuit dont le coin était un peu abîmé, ce qui n’altérait en rien le produit, mais personne ne l’a pris ! Si ce n’est pas dans des paniers à un prix réduit, cela ne passe pas !

Aujourd’hui, en tant que commerce de proximité notre gaspillage est moins important que des grandes surfaces car les clients viennent quotidiennement, pour une consommation au jour le jour et ne remplissent donc pas exagérément leur frigo.

Qui se cache derrière Vinted ?

Vinted est une plateforme de revente de mode en ligne créée en 2008 en Lituanie par Milda Mitkute et Justas Janauskas. Si aujourd’hui seul le second est actif dans l’entreprise, sa co-fondatrice, Milda, occupe le terrain médiatique.

2016. Milda Mitkute quitte Vinted alors que l’entreprise est en voie de devenir une « licorne » de la tech (une start-up à plus d’un milliard de dollars). Pourquoi ? La réponse de Milda est toujours la même : la famille est ce qu’elle désire avant tout ; une famille avec cinq enfants est un rêve pour elle. Elle a donc décidé de se consacrer uniquement à sa vie personnelle, mais elle reste disponible pour discuter.

Ex-consommatrice compulsive

Milda Mitkute avoue avoir été une consommatrice peu scrupuleuse. Elle confie au Journal Des Femmes : « Je résistais difficilement aux soldes. Lorsque j’ai déménagé, j’ai compté plus d’une centaine d’articles dont certains neufs avec encore leur étiquette […] Je ne me souvenais même pas que je les avais. ». L’application et sa création ont donc eu un impact positif majeur sur sa consommation, puisque sa co-fondatrice dit avoir changé ses habitudes du tout au tout, faisant maintenant attention à ses achats de produits neuf et préférant la seconde main.

Réfléchir avant d’acheter

« Il ne s’agit pas seulement de vendre et d’acheter moins cher, confie-t-elle à Week-End. Mais aussi d’être conscient de ce que vous avez dans votre placard et de ce que vous en sortez. Faire des photos des vêtements et les télécharger, ça prend du temps ! Du coup, maintenant, quand j’achète quelque chose de nouveau, j’y réfléchis à deux fois car je sais que je ne peux plus jeter. Et trouver un nouveau propriétaire est chronophage. Donc, je m’interroge : « En ai-je vraiment besoin ? » C’est donc tout le contraire de l’achat compulsif. Et je ne pense pas être la seule à raisonner comme ça. Mon profil d’acheteuse a changé depuis l’expérience Vinted. »

« Mon profil d’acheteuse a changé depuis l’expérience Vinted. »

Inspirante

Milda Mitkute est une influenceuse, qui aime distiller des conseils de vie lors de ses interviews. Comme « Mieux vaut fait que parfait » ou « […] dans les affaires, il faut rester calme et penser à long terme. » Elle défend le temps pour soi : « Avant, je pensais exclusivement au travail et les loisirs étaient seconds. Aujourd’hui, ma mentalité a changé : la vie personnelle est tout aussi importante. Elle doit être en même temps intéressante et stimulante. » Elle conseille notamment « d’apprendre de nouvelles choses qui ne sont pas liées au travail pour s’inspirer et se libérer. »

Vinted : « une simple idée qui rassemble aujourd’hui 65 millions de personnes »

Dans le secteur de la mode, Amazon cumule le plus de clients, suivi de Vinted puis Decathlon et Shein, selon les chiffres de Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Le succès de Vinted est aussi celui de la seconde main qui réussit à s’imposer face aux grandes marques et à la fast-fashion, le renouvellement des articles en vente très rapide.

Créee en Lituanie en 2008 par Milda Mitkute et Justas Janauskas, Vinted compte une communauté de 65 millions de personnes à travers le monde et un slogan accrocheur : « Tu ne le portes pas ? Vends-le ! » Sur son site internet, un thème est récurrent : la simplicité. Qui se retrouve dès l’origine du projet, quand Milda Mitkute se rend compte lors d’un déménagement qu’elle a beaucoup trop de vêtements et souhaite s’en séparer au plus vite. Nait alors l’idée d’une plateforme numérique sur laquelle elle pourrait vendre sa garde-robe. Justas Janauskas imagine une application simple d’utilisation pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Vinted était née.

Simple et connecté

J’ai rencontré une acheteuse régulière qui m’a démontré à quel point ce site est simple d’utilisation. « Si je devais donner envie à quelqu’un d’utiliser Vinted, je dirais que c’est facile notamment grâce aux filtres que l’on peut appliquer ». Un leitmotiv qui revient aussi sur le site de Vinted : « Explorer l’univers de la seconde main en ligne n’a jamais été aussi facile. » La réussite de la plateforme s’explique aussi par sa capacité à s’adapter à la tendance de notre société pour une consommation plus responsable. De plus, Vinted collabore avec des influenceurs(euses) sur les réseaux sociaux, permettant de toucher les générations connectées. C’est d’ailleurs ainsi que l’acheteuse que j’ai rencontrée a connu Vinted, « par le biais de youtubeuses qui vantaient l’application ».

Des limites

L’une des critiques récurrentes de Vinted est l’idée d’une fast-fashion déguisée. Tous les jours des nouveaux articles sont proposés. Tous les jours, ces nouveaux articles vont trouver leurs clients. Certes, « mais même si quelqu’un achète énormément sur Vinted, cela reste de la seconde main », répondent ses défenseurs. Et que dire des millions de colis qui transitent par la route pour acheminer l’objet du désir jusque chez soi ? Pas très écologique !

On a testé pour vous : les limites de l’appli Jow

L’homme d’affaires français Jacques-Edouard Sabatier lance en 2018 une application qui connaît très rapidement un fort succès: Jow. Elle propose des milliers de recettes converties en liste de courses qu’il est possible de retirer dans son supermarché habituel. Nous l’avons testé pour vous.

Quelques informations sur ses habitudes alimentaires sont requises. C’est à dire, son régime alimentaire s’il y en a et les potentielles allergies. Ensuite il faut dénombrer les personnes composant le foyer et répertorier les équipements qui composent votre cuisine ( four, plaques de cuisson,…). Pour finir, reliez Jow à votre supermarché habituel. L’application ne fait de partenariat qu’avec la grande distribution et plus particulièrement 6 enseignes. Les magasins bio et petites enseignes ne sont pas concernées. Ainsi, si le gaspillage alimentaire, alors effet principal de la surconsommation, est évité, Jow ne permet pas aux petits commerçants d’exister face au monopole des supermarchés.

Vous pouvez maintenant choisir vos recettes et les valider pour qu’elles soient transformées en liste de courses. Il est possible de retirer les ingrédients que vous possédez déjà et changer les marques ainsi que les prix des aliments. Par défaut, l’application propose les prix les plus faibles. Il ne reste plus qu’à valider la commande et choisir un créneau pour aller chercher les courses.

Une meilleure alimentation ?

L’application est censée permettre une alimentation plus variée et plus équilibrée. En effet, pour une grande part de la population, une routine alimentaire se crée : les mêmes produits et plats sont achetés et préparés régulièrement. Le challenge que lance Jow est celui de découvrir de nouveaux menus à entrer dans son quotidien. L’application offre une sélection de recettes parmi des catégories même si elles sont peu nombreuses « végétariennes », « healthy » (saines) ou encore « familiales ».

Jow permet en théorie une alimentation plus raisonnable en ce qui concerne les proportions. Le problème c’est que les utilisateurs peuvent ajouter leurs recettes. Il ne s’agit pas toujours de personnes connaisseuses de la diététique. De plus, des bons de réductions sont proposés aux utilisateurs ajoutant des recettes. Il est donc possible de voir des utilisateurs plus intéressés par les promotions que par la diététique.

Des économies et un gain de temps ?

L’argument économique est avancé. Dans une moindre mesure c’est le cas. La liste d’ingrédients toute faite permet d’éviter les achats compulsifs de produits non nécessaires. Se couple au critère économique, le gain de temps. Il est possible effectivement de créer aléatoirement un menu de la semaine. Pourtant en réalité, l’algorithme ne permet de créer ni un menu économique ni un menu équilibré. En effet, l’application est conçue de façon à ce que soient sélectionnées des recettes au hasard sans prendre en compte les besoins nutritionnels.

Pour profiter au mieux des avantages,il faut passer beaucoup de temps sur l’application . Le large choix de repas proposé s’il permet en effet de varier son alimentation, peut vite mener l’utilisateur à rester des heures pour choisir ses recettes.

Surconsommation de médicaments : pas assez de contrôle

C’est un constat inquiétant que dévoile l’Inserm : la France, grande consommatrice de médicaments en Europe, voit sa consommation hors prescription exploser, notamment concernant certains médicaments psychotropes, avec des risques de pharmacodépendance accru.

La France fait partie des consommateurs les plus voraces en médicaments d’Europe. Cette consommation, bien que sujette à de nombreuses réglementations inquiète les institutions nationales puisqu’il semble que ces limitations ne suffisent pas à éviter des prises régulières (hors prescriptions) de substances aux effets psychotropes. Pourtant produits légaux lors d’une consommation encadrée par des professionnels, les médicaments psychotropes (comme les somnifères, les antidépresseurs, psychostimulants, analgésiques opiacés, anxiolytiques par exemple) se trouvent de plus en plus hors de tout cadre, révélant un marché illégal de médicaments au fort potentiel addictif.

Une problématique globale

Ce trafic interdit s’inscrit dans une logique de surconsommation médicamenteuse bien présente en France, et depuis longtemps, en particulier concernant les psychotropes. Ce constat pose une autre question : si de tels médicaments, soumis à un tel contrôle sont consommés régulièrement hors prescription alors qu’en est-il des médicaments plus « basiques » et moins soumis au contrôle ? Il est logique de penser que, si des psychotropes parviennent à se retrouver sur un marché illégal, tout type de médicament est, en fait, facilement trouvable en dehors de prescriptions encadrées. Il en est de même avec les antibiotiques, où la consommation élevée et non encadrée de ceux-ci mène au problème bien connu de la resistance aux antibiotiques : Selon l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé), la France restait le troisième pays le plus consommateur d’antibiotiques en Europe en 2016.

Cette crise des médicaments psychotrope est donc inscrite dans une problématique bien plus globale de surconsommation médicamenteuse générale en France.

Sources :

Etudes de l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Etude avec des relevé de 2011 dans le cadre de la procédure d’expertise collective.

Chiffres de l’OICS (Organe International de Contrôle des Stupéfiants). Image : sur bien des types de médicaments psychotropes, la France, se trouve en tête ou première pour ce qui est de la consommation européenne.

Dossier réalisé par Chloé Toufflet, Elise Lemoing et Katia Soubeste

Les jeunes ont-ils un devoir de mémoire ?

La relève est assurée chez les porte-drapeaux de La Ferrière-aux-Etangs

Le dimanche 13 novembre, la commune de La Ferrière-aux-Étangs assiste à la bénédiction d’un nouveau drapeau pour les fêtes commémoratives.

La cérémonie du dimanche 13 novembre n’était pas comme les autres à La Ferrière-aux-Étangs, dans l’Orne. Enzo Lefèbvre, jeune porte-drapeau depuis trois ans, a reçu le drapeau officiel ainsi que la médaille des porte-drapeaux. Après la cérémonie au monument aux morts, le drapeau est béni lors d’une cérémonie religieuse à l’église de la commune. Les communes de La Coulonche, Le Chattelier et Messei se sont jointes aux cérémonies dirigées par la musique de la fanfare de Messei « L’Indépendante ».

L’ancien combattant est une mémoire vivante

Philippe Viau, 50 ans, trésorier de l’Association des Anciens Combattants de La Ferrière-aux-Etangs (Orne) et ancien casque bleu de l’ONU, œuvre depuis treize ans pour que le devoir de mémoire reste essentiel dans l’éducation des plus jeunes.

Quel est votre parcours ?

J’ai commencé mon service militaire en 1994 puis j’ai signé en 1995 un VSL (Volontariat Service Long). La même année, je me suis porté volontaire pour partir en ex-Yougoslavie pendant 4 mois et demi sur l’aéroport de Sarajevo. J’ai terminé mon service en 1996 avant de retourner dans le civil, où je suis maintenant conducteur de lignes en usine.

Qu’est ce que l’Association des Anciens Combattants et pourquoi l’avoir rejointe ?

Il n’est pas facile d’expliquer ce qu’est l’Association. Elle regroupe les personnes ayant fait leur service militaire et ayant combattu, et maintenant ceux ayant fait le SNU (Service National Universel) ou la JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Quant à moi, j’ai rejoint l’association parce que j’avais le droit à la Croix du Combattant. Quand on m’a proposé de l’intégrer, j’ai accepté.

Que met en place l’association pour le devoir de mémoire ?

On essaye de faire des interventions dans les écoles pour sensibiliser. On participe aux cérémonies dont les deux plus importantes sont le 8 mai et le 11 novembre, mais aussi le 5 décembre (fin officielle de la guerre d’Algérie) ainsi que le 19 mars (la date du cessez-le-feu après les accords d’Evian). Il y aussi les cérémonies du Débarquement en Normandie comme celle du 6 juin.

« Pour le devoir de mémoire, il y a les musées, mais le mieux, c’est d’avoir une mémoire vivante.»

Qu’est-ce que représente le devoir de mémoire pour vous ?

C’est une chose très importante ! S’il n’y a plus personne pour en parler, les jeunes ne sauront pas à quoi servent les monuments aux morts et ce qu’ils veulent dire. Les vestiges qu’ont laissé les belligérants vont disparaître. Les tranchées de la Première Guerre mondiale par exemple.

Quand vous étiez plus jeune, comment voyiez-vous le devoir de mémoire ?

Dans les écoles, on parlait de la guerre. Pour les cérémonies du 8 mai, quand j’étais en primaire, pendant une semaine on chantait la Marseillaise. Avant, tous les élèves étaient réunis aux monuments aux morts, maintenant il n’y a plus personne. Par exemple, ma fille a appris la Marseillaise lors de son SNU (Service National Universel) et n’a aucun souvenir de l’avoir apprise à l’école… À mon époque, on nous faisait apprendre ce qu’étaient les guerres, alors que maintenant, c’est presque mal vu d’en parler.

J’ai entendu un collègue de travail dire qu’il ne fallait pas parler de mort, pas parler de l’ONU, sauf que cela revient à ne pas parler de la guerre du tout…

Comment voyez-vous le rapport de la nouvelle génération avec le devoir de mémoire ?

Il y a les associations des anciens combattants, des victimes de guerres, des mutilés, etc… Mais si ces associations ne montrent pas aux jeunes et ne disent pas pourquoi on fait ça et pourquoi il faut continuer, et bien les jeunes ne s’y intéresseront pas et ce sera terminé du devoir de mémoire.

Quand on visite un musée, on lit des panneaux, mais lorsque l’on est accompagné de quelqu’un l’ayant vécu, il y aura toujours un petit truc en plus.

Selon vous, est-il encore important d’entretenir le devoir de mémoire aujourd’hui ?

Oui, très important. Très très important, surtout par rapport à l’actualité. Normalement quand on fait ça, c’est pour éviter que tout recommence, mais bon…

Comment les jeunes appréhendent le devoir de mémoire ?

Pour savoir comment se place les jeunes vis-à-vis du devoir de mémoire, nous avons pu interroger quatre d’entre-eux, venus nous expliquer leur point de vue sur ce sujet.

Qu’est-ce que le devoir de mémoire ? Que représente-t-il ? Est-ce important de continuer à le maintenir ? Pour répondre à ces questions, nous avons rencontré quatre jeunes de tout âge, Maxence 10 ans (bientôt 11) habitant à Sainte-Gauburge, Lilian 16 ans et Gwenaëlle 19 ans, originaire tous deux du Havre, ainsi que Simon 18 ans, venant quant à lui de La Vespière. Ces quatre jeunes se sont prêtés au jeu et ont accepté de répondre à nos questions sur ce sujet plutôt très actuel aujourd’hui.

Dossier réalisé par Solène Viau et Laura Bredeaux

Précarité étudiante

Le jour où Lucie a abandonné ses études

Selon une note ministérielle sur les parcours et réussite en licence publiée en 2017, 31 % des étudiants renoncent dès la première année. Employée dans un cinéma à Cherbourg depuis février 2021, Lucie, 21 ans, est une ex-étudiante de l’université de Caen. Elle a abandonné ses études pour des raisons financières.

La garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à 26 ans, en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude. Depuis le 1er mars 2022, le contrat d’engagement jeune (CEJ) remplace la garantie jeunes.

« <em>J’étais heureuse d’être à la fac, de trouver l’indépendance.</em> » À cause de soucis de santé, Lucie (prénom d’emprunt) a décroché son bac en septembre 2019 au lieu de juin. Elle a raté l’inscription à Parcoursup et a dû frapper à la porte de la Mission locale. Ce n’est qu’à la rentrée suivante qu’elle a pu entrer à l’université. Avec l’ambition de faire de grandes études. Elle a vite déchanté. Car Lucie s’est rapidement heurtée à la réalité de la vie étudiante et des charges qui y incombent. Dès le début de sa licence, celles-ci se sont avérées trop élevées comparées à ses revenus. Lucie touche encore un reliquat de la garantie jeune attribuée par la Mission locale : en conséquence, elle se voit refuser l’aide sociale de l’État. Ça bloque aussi avec la bourse du Crous (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants) par manque de pièces justificatives : elle ne peut fournir l’avis d’imposition de ses parents, avec qui elle est en rupture.

« Je n’avais pas assez d’argent pour subvenir à mes propres besoins ».

Après plusieurs semaines à dormir sur le canapé de ses camarades, elle obtient finalement une chambre universitaire par le Crous. Elle pense être sortie d’affaire. Mais Lucie s’est vite rendu compte que ses problèmes n’étaient pas résolus. « J’étais soulagée d’avoir enfin un endroit où vivre, mais c’était le début de la fin. Je n’avais pas assez d’argent pour subvenir à mes propres besoins ». Comme se nourrir. « Un jour, une amie m’a achetée un plein de courses parce qu’elle savait que je ne mangeais pas à ma faim et je culpabilisais parce que je savais qu’elle n’en avait pas les moyens ».

Sans solution, elle se désinscrit de l’université

Pour survivre, Lucie a essayé de trouver des solutions : « J’ai cherché de l’aide avec la CAF, les assistantes sociales du Crous, j’ai sollicité les banques financières et alimentaires, je me suis tournée vers des associations. Aucun n’avait de solutions pour moi ». Après avoir rendu les clefs de son logement, Lucie doit se désinscrire de l’université « J’ai vécu ce moment comme un échec », confie-t-elle. Surtout, au moment où elle a dû prendre toutes ses affaires pour rentrer à Cherbourg, dans sa ville d’origine, « J’avais le moral au plus bas, mais quelque part, j’étais quand même soulagé de m’enlever cette pression ». Le sentiment de culpabilité est un point commun à tous ces étudiants qui abandonnent leurs études supérieures sous la pression. Lucie culpabilisait de devoir dépendre des autres. Elle a vu l’abandon comme la seule solution.

Aujourd’hui le manque d’aide et les difficultés administratives découragent et empêchent certains étudiants de vivre dignement. Lucie ne s’est pas découragée pour autant, et envisage de reprendre des études. Elle recherche actuellement un travail étudiant pour subvenir à ses besoins dans les années à venir et porte un message d’espoir : « Même si les choses ont été très compliquées pour moi, j’espère que l’année prochaine, si je suis acceptée en licence de droit, je pourrais y assister. Aidée de l’État ou non, je compte bien m’en sortir ».

Crise du logement : la galère des étudiants normands

À Caen, qui accueille cinq campus et plusieurs établissements d’enseignement supérieur, la présence de 34 000 étudiants pose le problème du logement. Trois étudiants témoignent de leurs difficultés.

Le logement individuel reste le premier choix des étudiants. Pour Anouk, étudiante aux beaux-arts de Caen « c’était un choix qui m’a paru évident. Je n’ai pas de problème à vivre seule, je n’ai de compte à rendre à personne. ». Les logements individuels sont le choix de la liberté. Il n’en reste pas moins que leurs coûts sont conséquents. « Quand je regardais sur les sites le prix de certains studios ou logements avec une chambre à Caen, ça me faisait très peur, je trouvais que c’était exorbitant par rapport à d’autres villes. Surtout que lorsqu’on est étudiant, nos revenus ne sont pas si élevés que ça. ».

Chambre universitaire : un petit loyer

C’est ce critère financier qui a amené Hugo (prénom d’emprunt), un étudiant en langue étrangère à l’université de Caen, à postuler pour un logement universitaire attribué par le « Crous ». Il précise que « ce n’est pas cher. Habituellement, à Caen, on met au moins 250 euros pour un logement de 9 m² plutôt convenable, alors que moi je ne paie que 112 euros. ». Mais si ces logements ont le mérite d’être abordables, une clause dans le contrat précise que les agents du Crous peuvent venir dans le logement à n’importe quel moment. « Un manque d’intimité qui pose un problème », estime Hugo.

La colocation contre la déprime

La colocation est comme une alternative efficace qui concilie un budget restreint et une proximité avec les lieux d’apprentissage. C’est le cas d’Océane, une étudiante à l’E2SE business school. Cette dernière précise que sa motivation est à la fois financière et psychologique. « C’était évident parce que je n’aime pas rester seule. Je suis vite déprimée et donc la vie à deux est vraiment un choix évident pour moi. » Dans la réussite scolaire, le lien social est un moteur essentiel. En revanche, question budget, la colocation n’est pas nécessairement synonyme d’économies. « Dans mon cas, cela a été une illusion, regrette Océane. Je pense que la location d’un T2 à deux est intéressante, mais comme avec mon amie on voulait avoir chacune notre chambre, les coûts ont vite été doublés. »

Tous les étudiants n’ont pas la chance de trouver un logement. Nombreux sont ceux qui n’ont pas réussi à se loger, ou le sont dans des conditions trop précaires pour poursuivre leurs études. L’absence de solution est alors souvent synonyme de déscolarisation.

Mes jobs étudiants, mon indépendance !

Comme beaucoup d’étudiants, Océane cumule plusieurs jobs étudiants pour subvenir à ses besoins. Afin d’entretenir son autonomie, l’étudiante caennaise doit arborer depuis sa dernière année de BTS les casquettes d’employée en alternance dans une entreprise alimentaire la semaine, et d’hôtesse de caisse dans une firme de biscuit ornais le week-end.