Iran, Afghanistan, Syrie… Dans ces pays où règnent les armes et la tyrannie, Dina Pouryounes-Langeroudi, Farzad Mansouri et Adnan Khankan n’ont eu d’autre choix que l’exil. Aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne, ces trois spécialistes du taekwondo et du judo ont reconstruit une vie et une carrière sportive dignes de ce nom. Leur présence à Bayeux, dernière étape avant Paris, constitue une immense victoire.

« Pendant un an et demi, je me suis entraînée deux fois par jour dans la rue. Je répétais mes « kicks » dehors, sous la pluie et dans le froid. Je faisais tout pour rester en forme, mais ma vie était sombre à ce moment-là… » À la voir soigneusement coiffée, maquillée et manucurée, difficile d’imaginer la détresse de Dina Pouryounes-Langeroudi à son arrivée aux Pays-Bas. Et pourtant, comme des millions d’autres réfugié(e)s dans le monde, l’Iranienne de 32 ans a vécu le stress des centres de demandeur d’asile, et avant cela, l’éprouvante traversée de l’Europe sur la désormais fameuse « route des Balkans ». C’était en 2015. Jusque-là, la taekwondoiste au format de poche menait une vie privilégiée en Iran. « J’ai commencé le taekwondo à trois ans parce que mes parents étaient entraîneurs. J’aimais beaucoup ça, c’était plus qu’un sport pour moi. Mes parents ont toujours tout fait pour moi, j’avais la belle vie, mais pour des raisons personnelles, j’ai quitté l’Iran seule pour aller m’installer aux Pays-Bas. Ça a été très difficile de partir, de quitter ma famille, mais c’est une longue histoire… »

« Je voulais juste un endroit sûr. »

Dina accepte de raconter une partie de son périple, du moins les grandes lignes… « Je n’ai pas pu voyager de manière normale – je n’ai pas pris l’avion, je n’avais pas de visa. J’ai dû employer l’autre manière : marcher à travers l’Europe de l’est, à travers la forêt. Ça m’a pris trois mois pour rejoindre les Pays-Bas. Ce n’est pas un pays que j’ai choisi, je voulais juste trouver un endroit sûr », explique-t-elle dans un anglais simple, mais facilement compréhensible. « Une fois arrivée, je suis allée directement à la police. On m’a envoyée dans un centre de demandeurs d’asile à La Haye où je ne connaissais personne. Je ne parlais pas la langue, je n’avais plus rien, pas d’argent, et nulle part où m’entraîner, ni partenaire d’entraînement. Je ne savais pas ce qui allait se passer. C’est seulement quand on m’a orientée vers un club local que j’ai commencé à me sentir aidée. Et une fois que ma demande d’asile a été acceptée, j’ai enfin pu reprendre mon histoire avec le taekwondo. » Sans tarder, l’ancienne médaillée de bronze des championnats d’Asie en 2012 reprend sa progression et brille dans les différents tournois européens et mondiaux. Vice-championne d’Europe en 2018, elle participe à ses premiers Jeux à Tokyo en 2021 avec l’équipe olympique des réfugiés. Après une élimination en huitièmes de finale, Dina Pouryounes-Langeroudi vise forcément mieux à Paris, elle qui oscille entre la troisième et la sixième place mondiale. « Tout ce que je veux, c’est donner le meilleur pour être fière de moi ! »

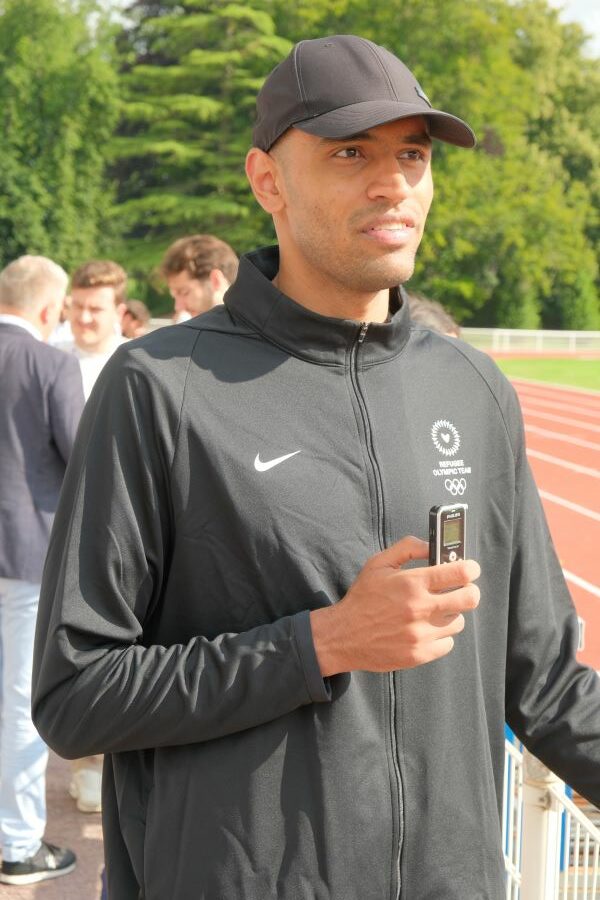

Parmi les cinq taekwondoistes de l’équipe olympique des réfugiés, Farzad Mansouri est lui-aussi bien connu des tatamis internationaux. Du haut de son mètre quatre-vingt-seize, l’Afghan de 22 ans a fait ses débuts dans ce sport à 10 ans, dans le sillage de son grand frère. Vice-champion d’Asie juniors en 2018, il est choisi pour être porte-drapeau de la délégation afghane lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Mais une semaine après la fin des Jeux, les Talibans prennent le contrôle de Kaboul, la capitale. Farzad et sa famille ont tout juste le temps de monter dans un avion américain. Beaucoup n’auront pas leur chance, comme un de ses proches coéquipiers, tué dans un attentat suicide commis le lendemain à l’aéroport de Kaboul. À leur atterrissage aux Émirats Arabes Unis, les Mansouri sont envoyés dans un camp de réfugiés. Au bout de huit mois d’attente, Farzad finit par recevoir une invitation de l’Angleterre, où vit déjà un de ses frères. Le reste de sa famille rejoindra les États-Unis.

« Je ne veux pas parler des raisons qui m’ont poussé à quitter l’Afghanistan. Ça a été une décision très difficile, surtout après avoir été porte-drapeau de mon pays à Tokyo. J’étais vraiment fier de brandir ce drapeau et de montrer aux gens du monde entier ce dont nous étions capables. J’étais fier de représenter plus de 36 millions Afghans. À Paris, je suis tout aussi fier de représenter plus de 100 millions de personnes dans le monde. » À Manchester, où il réside, Farzad Mansouri s’entraîne désormais avec l’équipe britannique de taekwondo. « J’ai repris le 1er mai 2022. Grâce à l’aide de la fédération britannique, j’ai pu participer à de nombreux tournois internationaux et remporter plusieurs médailles. À Paris, mon objectif sera la médaille d’or, mais je pense aussi aux autres réfugiés à travers le monde qui luttent contre de nombreux problèmes. Mon message pour eux, c’est de ne jamais abandonner et de continuer à s’accrocher pour atteindre un jour leurs objectifs. »

« À Paris, mon objectif sera la médaille d’or, mais je pense aussi aux autres réfugiés à travers le monde qui luttent contre de nombreux problèmes.»

Comme Dina l’Iranienne et Farzad l’Afghan, Adnan Khankan n’avait pas prévu de fuir son pays natal, la Syrie. Originaire de Damas, la capitale, il débute le judo à 10 ans sur les conseils d’un ami de son père, professeur de judo. « Il lui a dit que j’avais un très bon corps pour le judo, mais mon père ne voulait pas que j’en fasse. Il trouvait qu’il y avait trop de tensions dans ce sport. Une semaine plus tard, mon oncle m’a quand même emmené à un entraînement. Dès la première seconde, j’ai trouvé ça fantastique. Tout le monde avait l’air heureux, et j’ai tout de suite aimé le judo. Après seulement trois années de pratique, j’ai été contacté par l’entraîneur national pour intégrer l’équipe de Syrie. J’ai participé à plusieurs championnats asiatiques et arabes, avec de bons résultats et même une médaille aux championnats d’Asie juniors à Beyrouth. Ma carrière avait vraiment bien commencé, jusqu’à ce que je doive quitter la Syrie… Mais c’est une histoire différente, je préfère parler de sport ! » Il acceptera d’en dire un peu plus, quelques mots d’allemand se glissant dans son récit.

« [Au centre de réfugiés], l’entraînement m’a permis de garder espoir. »

En 2015, alors que la guerre civile fait rage depuis quatre ans, Adnan, alors 21 ans, est appelé à combattre avec l’armée de Bachard Al-Assad. Réprouvant l’idée de prendre les armes contre ses propres compatriotes, il ne voit d’autre solution que de fuir vers l’Europe. « Ce voyage était trop dangereux, mais je n’avais pas le choix. J’ai marché jusqu’en Turquie, à travers les Balkans, et encore marché dans les forêts. Ça a duré 21 jours en tout. » Arrêté à la frontière entre la Croatie et la Hongrie, Adnan est envoyé dans un camp de réfugiés à Trièves, en Allemagne. « Je suis arrivé le 1er octobre 2015. J’avais beaucoup de problèmes, je ne parlais pas allemand, je ne savais rien de mon avenir, mais pendant les trois mois passé au centre de réfugiés, je n’ai pas perdu de vue mes objectifs. Je m’entraînais tous les jours avec mon ami judoka qui a voyagé avec moi. C’est ce qui m’a permis de garder espoir, parce que je ne peux pas vivre sans sport. »

Une fois obtenu son statut de réfugié, le jeune Syrien réussit à faire venir sa femme en Allemagne. Sa nouvelle vie peut commencer, sauf qu’il n’est pas autorisé à combattre sur le circuit international. « Je ne pouvais pas représenter la Syrie, ni l’Allemagne, alors j’ai contacté la fédération internationale de judo. En 2019, j’ai enfin pu reprendre la compétition après plus de trois ans d’interruption. » C’est sous la bannière de l’équipe internationale des réfugiés que le judoka de 30 ans a pu disputer de nombreux championnats et tournois en Europe et dans le modne ces cinq dernières années. Désormais installé à Cologne avec sa femme et leur fille de cinq ans, Adnan espère lui aussi, par cette première participation aux Jeux olympiques, donner de l’espoir aux plus de 100 millions de personnes déplacées à travers le monde.