Chapitre 3 :

Les lieux – et des personnages

À Courseulles, le Centre Juno Beach

Fondé par les vétérans canadiens, le centre d’interprétation Juno Beach raconte comment la jeune nation canadienne, créée en 1931, a pris part à la Seconde Guerre mondiale. Tout le pays, qui n’a alors qu’une très petite armée, va s’engager dans l’effort de guerre. Des jeunes volontaires de 20 ans vont partir s’entraîner en Angleterre pour débarquer loin de chez eux, à Juno Beach.

14 000 Canadiens ont débarqué le jour J à Juno Beach.

381 sont morts le Jour J

5 500 sont morts dans la bataille de Normandie

“Ce n’est pas un musée, mais un centre d’interprétation, sur le modèle de ceux créés au Canada et aux Etats-Unis dans les années 1970, qui ont aussi inspiré le Mémorial de Caen et le centre des visiteurs du cimetière américain de Colleville. Il n’a pas vocation à collectionner des objets, mais à transmettre l’histoire et interagir avec le public. Juno beach est l’un des premiers musées de la guerre en Normandie à faire de la médiation. Notre fil conducteur, c’est : émotion, explication, réflexion. Il faut des commémorations, mais il faut aussi des outils pour transmettre l’histoire. Ici on fait un travail de mémoire, pas un devoir de mémoire.”

Nathalie Worthington, directrice du centre d’interprétation Juno Beach

“Nous voulons faire réfléchir le public, et particulièrement le jeune public, autour des valeurs qui étaient celles des libérateurs : engagement, courage, sobriété, ralliement.”

Nathalie Worthington, directrice du centre d’interprétation Juno Beach

Au centre Juno Beach, un visiteur sur quatre a moins de 18 ans.

Rémi Simon

Rémi Simon a été premier adjoint pendant 25 ans, à Courseulles. “Je me suis beaucoup occupé des commémorations. J’ai assisté à la création de Juno Beach. Dans les années 2000, les Canadiens se sont rendus compte qu’il n’y avait pas de lieu de mémoire. Un vétéran, Garth. S. Webb, a fédéré autour de lui et a fait des pieds et des mains auprès du gouvernement canadien pour qu’il y ait un lieu de mémoire, en France. Des milliers de Canadiens ont financé les travaux en achetant symboliquement des briques. Lorsque le musée a ouvert, en juin 2003, il y a eu une levée de boucliers parce qu’il fallait déplacer le camping. Les mêmes qui manifestaient à cette époque sont ceux qui défendent aujourd’hui le devoir de mémoire.”

En 2019, un projet immobilier est envisagé sur un terrain privé, au pied du musée : Le domaine des Dunes. Il est validé par la municipalité, mais contesté par le centre Juno Beach. La procédure va durer deux ans. Au printemps 2022, le ministre canadien vient rappeler l’importance du devoir de mémoire. Le mouvement “Save Juno” au Canada récolte 90 000 signatures. Finalement, la municipalité rachète le terrain. Un parc est créé.

Brigitte Meyer

Un bruit d’avion et des larmes. Le musée de Juno Beach venait d’ouvrir et Brigitte Meyer le visitait pour la première fois. Dans la première salle, embarquant sur la barge des hommes du débarquement, Brigitte se mit à pleurer quand elle entendit ce son des avions. Ils lui rappelèrent Paris, le 12e arrondissement et sa chambre en face du métro aérien, la Seconde Guerre mondiale, et ces nuits d’angoisse où toute la famille rejoignait les caves pour s’abriter face aux bombardements allemands. (…)

La fin de la guerre est marquée par deux souvenirs : l’un de désolation, l’autre d’une joie immense. C’est à Paris que la petite Brigitte apprend par des sirènes et des cloches qui sonnent à tout rompre que la guerre est finie. La fillette saute de joie dans la cour de l’immeuble. Elle se souvient précisément aujourd’hui quel était le tissu de la robe qu’elle portait ce jour-là. Et c’est à Graye-sur-Mer que la famille retrouve la maison dont les vitres ont été soufflées par les bombardements. A la place, son père dispose des cartons. La plage de Graye sera désormais leur terrain de jeu. Il y a des mines dans les champs et des chemins desquels il ne faut pas s’écarter. Des tas de ferrailles et des gros bateaux de guerre croiseurs ou autres échoués sur la plage où les enfants s’aventurent malgré tout. La mer à l’horizon dans laquelle Brigitte apprend à nager, avec une bouée. Une bouée d’un soldat, en tissu, qu’elle gonfle autour de sa taille et de son cou. Puis qu’elle dégonfle à mesure qu’elle prend ses aises. Une bouée qu’elle retrouvera dans le musée de Juno Beach, à Courseulles.

Ces souvenirs, Brigitte les raconta à ses petits-enfants plutôt qu’à ses enfants. Celle qui devint marionnettiste et conteuse les mit en scène, accompagné d’un conte, dans l’école de ses petits enfants. « Si un de mes petits enfants ne m’avait pas posé de question, je n’aurais pas eu tous ces souvenirs », dit-elle aujourd’hui.

Dans une salle de la mairie trône la maquette de la Combattante, ce torpilleur français qui ramène le général De Gaulle à Courseulles le 14 juin 1944. Sous le portrait du général, Rémi Simon songe à l’évolution des commémorations.

“Quand j’étais gamin, le 6 juin, c’était un jour comme les autres. Je ne me souviens pas d’avoir assisté à une manifestation. Plus on s’éloigne de la date, plus ça prend de l’importance. Pour le 50e, tout le monde disait que ça devait être le dernier, car il n’y allait plus y avoir de vétérans. Mais tous les ans, ce sont les familles qui prennent le relais, et il y a toujours des gens pour marquer le devoir de mémoire.”

Rémi Simon

“Courseulles est jumelé avec une ville allemande. Les Allemands viennent participer à des manifestations patriotiques. A chaque fois, ils s’excusent. Mais le maire leur a dit un jour, ne vous excusez pas. En 1994, faire un jumelage avec les allemands, ce n’était pas très simple. Moi je n’avais pas été victime des allemands ni participé à la guerre. Le président côté allemand était issu de l’après-guerre. Donc nous étions deux personnes neuves sur le plan historique. On a réussi à faire le jumelage. Un jour, mon homologue allemand me dit qu’ils aimeraient chanter autour de la croix de lorraine, parce qu’il porte un grand respect pour le général de Gaulle. Je trouvais ça sensationnel. J’en ai parlé au maire. Il me dit, Rémi, faites attention, voyez avec les anciens combattants. Et là, cela a levé des boucliers. Et cela n’a pas eu lieu”.

“Mes parents sont morts à cause des bombardements, mais je n’ai pas de ressentiment, ni pour les uns, ni pour les autres.”

Rémi Simon est né le 20 juin 1944 dans les caves à charbon du Bon Sauveur à Caen. Pendant les bombardements, ses parents se sont réfugiés dans les carrières Saint-Julien. Ils y sont morts le 7 juillet. Le nouveau-né était déjà orphelin ; il a été élevé par sa grand-mère.

Corine Vervaeke

Au pied de la Croix de Lorraine, à deux pas du musée de Juno Beach, il n’est pas rare de rencontrer Corine Vervaeke, au cours de ce mois de juin 2024. Corine Vervaeke est une historienne d’art, guide-conférencière, “témoin du temps”, comme elle aime se définir. Noémie Gallette a suivi une de ses visites, destinées notamment aux enfants.

Le père a fini par se lasser des alertes. Elles façonnent les heures. Jours et nuits, elles les obligent à quitter leur demeure et à s’empresser de se réfugier sur la colline qui surplombe la ville. Tout se fait toujours dans la crainte, les enfants pleurent, les mères s’inquiètent, les pères sont rongés par la peur. Il faut attraper la brouette, la remplir de couvertures et de quelques quignons de pain. On ne sait pas combien de temps durera l’alerte. Chaque fois, le refuge est vain et aucun bombardement ni aucune attaque ne survient. Alors le père a décidé. Pour les prochaines alertes, il n’y aura plus de perte de temps, plus de cris. Ils resteront tous chez eux. Et puis, qu’est-ce qu’il pourrait leur arriver de plus à la maison qu’à la colline. Si les bombes doivent pleuvoir, ce sera sans discernement.

Le cimetière canadien de Bény-sur-Mer

Quand on pénètre dans le cimetière canadien de Bény-sur-Mer, ce jour de la fin février, on ressent la paix du lieu. Au loin, derrière les champs, on aperçoit la mer. 2049 soldats sont enterrés ici. Et on rencontre Samuel Levasseur qui entretient le jardin.

Samuel Levasseur

Samuel Levasseur est intarissable Devant de nombreuses tombes du cimetière de Beny-sur-Mer/Reviers, il raconte l’histoire personnelle, tragique, de ces soldats canadiens ou anglais décédés lors de la libération. Ici, ce sont trois frères qui sont enterrés : le troisième n’avait que 15 ans et demi et n’aurait jamais dû participer à la guerre. Leur mère apprendra leur mort en quelques heures et ne se remettra pas de la disparition de ses enfants et décédera deux ans plus tard d’une maladie mentale. Là, c’est un jour la fille du soldat enterré qui est venue découvrir la tombe de son père, décédé alors que sa mère était enceinte. Samuel accompagnera sa fille sur la plage de Juno Beach, à quelques kilomètres. « Je termine l’histoire de mon père sur la plage où il est mort », lui dit la femme, en pleurs.

Samuel est jardinier, embauché par la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), le service anglais qui gère à travers le monde les tombes d’1,7 millions d’hommes et de femmes ayant perdu la vie lors des deux guerres mondiales. Voilà 30 ans qu’il s’occupe des allées, de la pelouse, des fleurs. Et de la mémoire de ces soldats, dont il a appris au fil des années des bouts de leur histoire grâce à des « échanges avec les guides, des familles, et des recherches sur Internet ».

Au cours de la visite avec Samuel, il nous parle de familles françaises qui, après guerre, ont été chargées de s’occuper des tombes. Des marraines de guerre, les appelle-t-on parfois. Parmi elles, il y a Louisette Mauger.

Louisette Mauger

Louisette Mauger est née en 1948, une “enfant de la paix”. Sa mère a été gravement blessée par un éclat d’obus à la jambe dans un bombardement à Buron. C’est le curé de la commune qui la retrouvera à l’hôpital du Bon Sauveur à Caen et évitera son transfert vers l’Angleterre. Louisette est la petite dernière de la famille. Avec ses parents, elle n’a jamais parlé de la guerre. Même si, très souvent, elle accompagnait sa mère déposer des œillets qui sentaient si bons sur la tombe d’un soldat canadien au cimetière de Bény-sur-mer. Sa mère était “marraine de guerre”, ses habitantes des villages voisins qui venaient entretenir les tombes des soldats. La pratique s’est aujourd’hui perdue.

Dans le tiroir de la commode, Louisette a toujours vu cette photo jaunie de deux jeunes hommes souriants. Au verso était écrit : Ernest et Donald, Victoria (Canada) 1947.

Un jour de 2014, en allant à la lingerie, Louisette croise un randonneur “avec un accent belge” qui cherche une chambre pour passer la nuit. En réalité, Michel est Canadien et visite les plages du Débarquement. Alors qu’il veut payer sa chambre le lendemain matin, Louisette refuse et lui demande, en échange, de retrouver la famille des deux Canadiens de la photo. “C’était une bouteille à la mer”, reconnaît-elle.

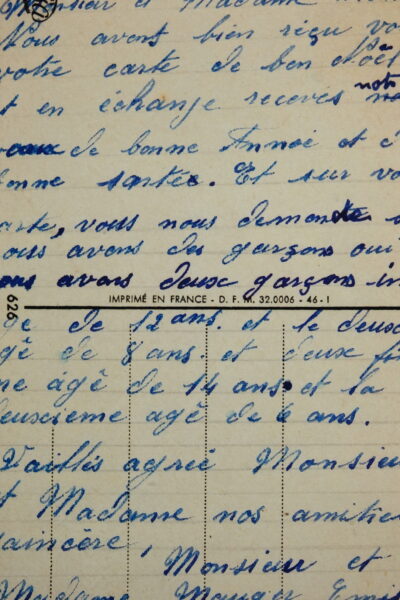

Moins de quinze jours plus tard, Michel écrit. Il a retrouvé la trace du soldat canadien, Geoffrey Blaney, du Canadian Scottish Regiment, mort à 22 ans le 18 juin 1944 à Rots, et enterré au cimetière de Bény. Ernest et Donald sont ces jeunes frères. Mieux encore, Michel retrouve la correspondance que la mère de Louisette a entretenu avec la famille canadienne : une carte de vœux et des photos de la famille de Louisette à Courseulles en 1947.

Commence alors une nouvelle correspondance avec la famille canadienne. Louisette et son compagnon, Robert, ont continué d’entretenir la tombe du soldat canadien et envoient des photos des œillets en fleurs. En retour, ils reçoivent des photos des petits-enfants de la famille Blaney. En 2018, Greg, le neveu de Geoffroy, vient rendre visite aux Normands.

Dans son jardin, Louisette fait pousser des fleurs qu’elle va déposer sur trois tombes au cimetière de Bény et deux autres au cimetière américain de Colleville-sur-mer. Avec Robert, ils “parrainent” cinq tombes de soldats alliés, “pour le souvenir de leur sacrifice”. “Pas pour parader aux cérémonies, précise Louisette, qui ne comprend pas qu’on ait pu envoyer des soldats au casse-pipe, mais ne pas rapatrier leurs corps.” Elle pense à ces familles, là-bas, privées de la sépulture de leur proche. Elle endosse leur souffrance.

Le Musée du radar, Douvres-la-Délivrande

En cette semaine de vacances scolaires, nous accompagnons un groupe de jeunes de Luc-sur-mer et Langrune-sur-mer en visite au Musée du radar à Douvres. C’est une découverte pour tous ces jeunes. Philippe Renault, le président de l’association des Amis du radar, est ravi de partager l’histoire de ce musée associatif, le seul musée franco-allemand en Normandie !

Les Allemands ont commencé à installer la station en 1941, pour contrôler la zone aérienne. Elle comptera cinq radars de 80 à 400 km de portée, protégés par des bunkers et des champs de mines, sur un kilomètre de long. 180 personnes y travaillent, dont 9 femmes. En 1942, les Anglais organisent une mission secrète sur la station : ils recueillent des informations précieuses sur le fonctionnement du radar Würzburg, le plus moderne de l’époque. C’est ainsi que les Anglais vont larguer par avion des bandes en aluminium, appelées “windows”, qui brouilleront les radars ennemis pendant le Débarquement. Les jeunes regardent ces drôles de rubans argentés, incrédules. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

La station radar est assiégée par les Alliés dès le 6 juin, mais tiendra dix jours, grâce à son imposant système de défense. Le 17 juin, 229 Allemands qui s’y étaient repliés sont fait prisonniers. On découvre sur le site deux tombes l’une à côté de l’autre : un soldat allemand enterré à côté d’un soldat allié. La station est sabotée au départ des Allemands. Les Anglais s’installent dans le bunker central : « Hindenburg, changement de propriétaire, Sgt Savage » écrivent-ils sur la façade. Eisenhower dira que la station de Douvres était l’un des points les plus difficiles à gagner en Normandie.

Le site est longtemps resté à l’abandon, rongé par les ronces. Dans les années 1980, des bénévoles, notamment l’association des anciens combattants, déblaient le terrain et rapportent des pièces d’autres stations : un radar Wurzburg, propriété du résistant et physicien Yves Rocard (le père de Michel Rocard) est importé de Hollande. En 2014, le site est classé Monuments historiques et le maire de Douvres décide de le rebaptiser “Musée franco-allemand du radar”. Il est le seul musée franco-allemand du Débarquement.

« J’ai choisi un goodies, un petit produit dérivé qui me semble parfaitement refléter ce que nous voulons porter au musée franco allemand. C’est une plaque d’identification de nationalité comme on en a sur nos voitures et le « F » est inscrit dans une carte de France à côté d’un « D » de l’Allemagne frontalière et les deux pays sont reliés par une poignée de mains et cela me semble tout à fait symbolique de ce que nous voulons porter à l’Association des Amis du Musée Radar »

Philippe Renault

La Maison des Canadiens, Bernières-sur-mer

Depuis la plage, la Maison des Canadiens est toujours un repère, comme elle l’a été ce matin du 6 juin 1944 pour le régiment commando du Queen’s Own Rifles of Canada. « Quand vous l’apercevrez depuis le large, préparez-vous » disait-on aux soldats avant d’embarquer. La villa a été volontairement épargnée par les bombardements. Mais les Allemands l’ont réquisitionnée et ont installé une mitrailleuse, qui, depuis le bow-window, tire sur les soldats comme des lapins. Cent Canadiens tombent dans les premières minutes de la bataille. Le soldat Orville Fisher, l’a peinte de mémoire à son retour au Canada. Le tableau a été offert à la famille Hoffer, propriétaire de la maison.

La villa Denise est achetée en 1936 par la famille Hoffer, originaire du Havre, comme maison de vacances. Elle est dans la famille depuis quatre générations. Sa jumelle, la villa Roger (Léon Enault, directeur des grands magasins du Louvre à Paris l’avait fait construire pour ses deux enfants, Roger et Denise, en 1928) est devenue propriété de la communauté de commune qui aimerait y ouvrir un centre d’interprétation franco-canadien.Nicole Hoffer s’y rend régulièrement depuis les années 1970 et ne comprend pas pourquoi ces vieux messieurs canadiens tournent autour… jusqu’au jour où l’un d’eux lui raconte l’histoire de “the famous house”.. La famille décide alors de l’appeler “La maison des Canadiens”, dépose le nom, et ouvre ses portes aux vétérans. Ceux-ci reviendront plus nombreux chaque année. “Sur le canapé du salon, ils se mettent à raconter comme s’ils revivaient ces terribles moments », raconte Nicole Hoffer.

Les vétérans rapportent des souvenirs personnels, qui prennent place parmi les objets de la maison, jusqu’à constituer un véritable petit musée. Autour de la table de la salle à manger, des insignes, des uniformes, un christ amputé d’un bras, un billet troué d’une balle, des broderies, une bouée… Chaque 6 juin à 21h, s’y déroule une cérémonie particulière : la lampe tempête est décrochée du balcon et rendue à la mer, accompagnée par des vétérans, des reconstitueurs et des cornemuses.

“On ne peut pas garder l’histoire pour nous. Cette maison ne nous appartient plus.”

Nicole Hoffer, Maison des Canadiens

Plumetot

Plumetot est perdu au milieu des plaines. Quatre rues, des bâtisses en pierres, et un monument inauguré en 2019, en mémoire des pilotes polonais qui avaient fui leur pays et s’étaient engagés au Royaume Uni. C’est sur cette commune qu’un immense aérodrome fut installé : il permit l’évacuation des blessés et l’arrivée de matériels et de troupes.

Pour comprendre ce qu’il s’est passé ici, au moment du Débarquement, il faut imaginer. Imaginer la piste de l’aérodrome à la place des champs de culture. Imaginer le camp des soldats alliés sous les pommiers qui ont disparu. Les blindés qui traversent les champs où sont maintenant construits des pavillons. Sans les explications de Françoise Hallot, on n’y comprendrait rien.

Françoise Hallot

L’ancienne professeure a récolté les souvenirs d’habitants de la commune, de vétérans américains, canadiens et anglais, et des documents, qui permettent de saisir pourquoi ce tout petit village a joué un rôle particulier.

Françoise Hallot est arrivée sur la commune en 1987. En 1994, la famille reçoit deux vétérans américains. La rencontre émeut Françoise et son mari, un apéritif leur est offert par des voisins, des liens se tissent à jamais. En 2002 , une autre rencontre marque l’ancienne professeure : un vétéran nommé Reg Elsey retourne à Plumetot, où il s’est retrouvé plus de 55 ans plus tôt. En quatre heures, l’ancien soldat lui raconte la vie ici. A la fin de la rencontre, Françoise lui demande s’il peut écrire ce qu’il vient de lui dire. Un an plus tard, elle recevra son témoignage écrit, croisé avec les archives. L’homme lui enverra ensuite par mail des dizaines de documents. Et la mettra en contact avec un pilote anglais, Denis Switting, qui lui enverra son journal de bord.

Françoise a tout gardé précieusement. Elle a créé une exposition. « C’est un devoir de mémoire », dit-elle simplement aujourd’hui. Et quand elle s’adresse aux deux jeunes qui l’accompagnent ce jour-là dans cette visite, elle leur lance : « Racontez tout ça à vos camarades. C’est pour les générations futures. Il faut le partager. »

« Le mauvais temps nous avait cloués au sol l’après-midi en retournant au B 10 par la route, nous faisant renoncer à voler. Avec lassitude, nous nous sommes allongés sur nos lits tant que la pluie battante tombait sur nos toiles de tentes. Tout le temps de cette pluie monotone, des petites fuites apparaissaient, et la pluie tombait sur nous et nos équipements. Quand elle s’arrêta, nous regardâmes dehors pour voir le soleil essayant de percer les nuages. Je suggérai d’aller marcher. Norman m’accompagna avec un peu de réticence et pour la première fois depuis notre arrivée en France quatre jours auparavant, nous pûmes sortir pour explorer le coin. Traversant les arbres et la haie du champ près de la route, nous marchâmes prudemment vers Plumetot, guettant la moindre trace de mines. (…)

Le village était désert, à part l’habituel vieux monsieur assis sur le seuil de sa maison. « Bonjour, Monsieur ! » dis-je audacieusement, essayant pour la première fois mon français d’écolier. Il releva la tête, me regardant sans expression, et me répondit laconiquement : « Bonjour ». Dans nos uniformes bleus il pensait très probablement que nous étions Allemands et qu’il était surprenant qu’un « boche » revienne. Nous avons continué à travers le village. Plusieurs maisons étaient sévèrement endommagées et criblées de balles. Nous avons marché à peu près deux kilomètres le long d’un chemin allant à Lion-sur-Mer. Tout au long des plages, de Luc à Riva-Bella, la dévastation était immense.

Norman déclara que c’était pire qu’à Dunkerque et nous sommes revenus au B 10, discutant plus qu’à l’ordinaire, heureux de ne pas avoir pris part à la destruction de ce qui avait été, avant la guerre, un lieu de vacances populaires. »

Carnet de bord de Denis Switting, recueilli par Françoise Hallot

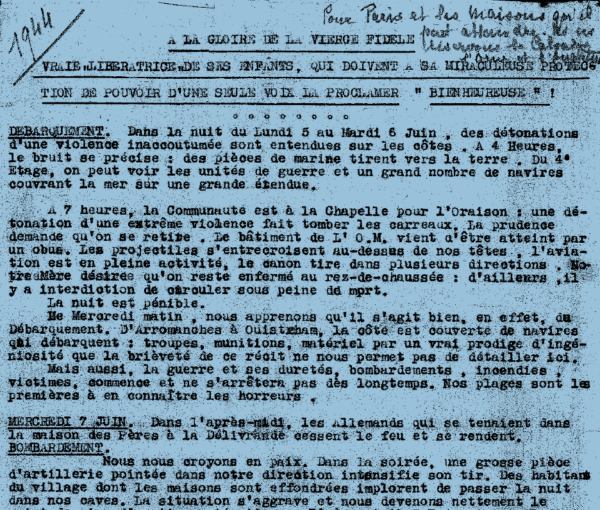

Chez les Soeurs de Douvres-la-Délivrande

À trois kilomètres de Plumetot se trouve la maison mère de la Congrégation Notre-Dame-de-Fidélité. C’est Soeur Catherine Deom qui est chargée de nous accueillir. La religieuse a déjà transmis des documents au réalisateur Arnaud Blin qui prépare un documentaire sur une histoire particulière, dont nous vous parlerons juste après. Mais il lui reste des documents : quelques écrits des sœurs qui vécurent ici ces jours de guerre.

« Bien sûr, il faudrait évoquer mieux que moi de multiples résistants dans l’ombre et le silence qui n’ont pas eu peur de risquer leur peau. Mais que Vive la Paix retrouvée ! »

Soeur Françoise de Reviers

« Le 6 juin à 7h, la communauté est à la chapelle pour l’oraison. Une détonation d’une extrême violence fait tomber les carreaux. La prudence demande qu’on se retire. Le bâtiment vient d’être atteint par un obus, les projectiles s’entrecroisent au-dessus de nos têtes. Notre Mère désire qu’on reste enfermée au rez-de chaussée. D’ailleurs il y a interdiction de circuler sous peine de mort. La guerre et ses duretés, bombardements, incendies, victimes commence et ne s’arrêtera pas avant longtemps. Nos plages sont les premières à en connaitre les horreurs.

L’obéissance seule sauva nos vies, toute la maison ayant obéi à l’ordre de Notre Mère disant dès la première décharge : « Tout le monde à la salle de récréation ! » »

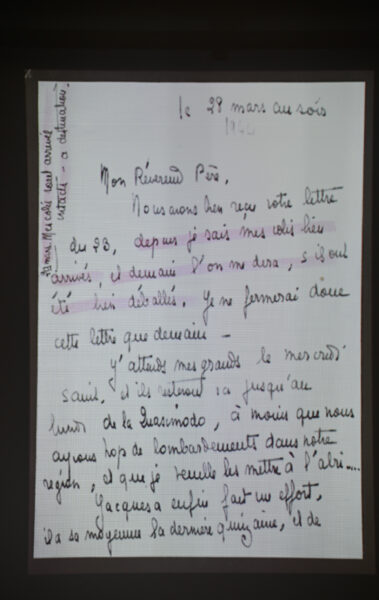

« Pour occuper les heures parfois longues de la journée, j’avais rassemblé des bouts de papier sur lesquels, au long du jour, je notais les faits divers. Quelques années plus tard, lorsque le calme fut revenu, Mère Marie de la Croix nous a un jour demandé : « Si l’une d’entre vous à pris des notes pendant ce mois du Débarquement, pourrait-elle me les prêter ? Si mal écrites soient-elles, on les rassemblera, pour la postérité ». Ayant toujours aimé écrire, j’avais noirci un tas de feuilles, vrai brouillon, mais de faits authentiques, que je lui ai aussitôt « prêtées ». Las ! je n’ai jamais récupéré ma prose : c’était sans doute un prêt à long terme, Détachée de tout, même de mes mémoires, à la rédaction pourtant léchée, je n’ai pu vous conter que ce qui reste inscrit dans mon souvenir. Évidemment, il a vieilli de cinquante ans.. »

Soeur Madeleine de Notre-Dame

« Il y a même eu une sœur italienne qui s’était réfugiée à l’intérieur d’une énorme futaille de cidre vide, au milieu de la cave : plus il y a d’épaisseurs, plus on se sent en sécurité ! Elle s’est réveillée complètement saoule… Bien sûr, le soir, elle a cherché une autre protection. »

Dans l’entrée de la chapelle, une plaque vient d’être apposée.

Adrien Ostier

Nous rencontrons Adrien Ostier la veille des commémorations. Avec son épouse Luce, il est venu rencontrer les élèves du lycée Cours Notre-Dame de Douvres. Une joie profonde semble l’habiter. La joie d’être là pour témoigner. Parce que, dit-il, « seule la mémoire peut permettre d’éviter que le pire ne se reproduise ».

23 mars 1944. Adrien et son frère Arthur arrivent à la communauté des sœurs de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande. Leurs parents, Paul et Louise Ostier, qui habitent Saint-Germain-Laye, en région parisienne, ont décidé de mettre leurs enfants à l’abri, par peur des persécutions qui s’abattent sur cette famille d’origine juive, mais convertie en 1940 au catholicisme. Les trois grands frères sont en pensionnat à Dinan. Adrien et Arthur arrivent par le train, à Caen, avec une amie de la famille qu’ils doivent appeler « Tante Marie-Louise » en cas de contrôle. Et ils ne portent pas l’étoile jaune qui leur est assignée.

Ce n’est que quelques jours plus tard que leur mère apprend qu’Adrien et Arthur sont bien arrivés à destination, dans une lettre où toutes les précautions sont prises pour protéger les enfants. « Je sais mes colis bien arrivés », écrit-elle, rassurée. La phrase donnera, 80 ans plus tard, le nom d’un documentaire réalisé par Arnaud Blin, et diffusé sur KTO. Les deux enfants de 6 et 8 ans vont passer sept mois dans l’univers clos de la congrégation, cachés par les sœurs, surnommés « petit A » et « grand A », et dont la tendresse de Soeur Sainte Sabine rendra les journées loin de la famille plus douce.

La Normandie semblait l’endroit idéal pour sauver les deux enfants. Mais le 6 juin, les Alliés débarquent et la région subit les bombardements. Adrien et Arthur grimpent dans les greniers de la congrégation et aperçoivent un rideau de bateaux qui barrent l’horizon. « Jusqu’à fin août, mes parents n’avaient aucune nouvelle, raconte Adrien Ostier aux élèves. Imaginez vous chez amis qui êtes avec vos smartphones en contact constant avec vos parents, l’inquiétude qu’ils devaient ressentir ! » L’inquiétude, Adrien dit ne pas l’avoir ressentie au cours de ces jours où il fallait descendre dans le sous-sol de la communauté, pour se protéger. Ni avant de rejoindre Douvres. Plusieurs membres de la famille sont déportés. « Mes parents nous ont épargné leur angoisse qui devait être épouvantable. La mort, dans cette période-là, commence par l’exclusion sociale. »

Paul et Louise Ostier parviendront à échapper au pire et retrouveront leurs cinq enfants en septembre 1944. Quelques semaines plus tôt, une petite sœur est née. « On a bénéficié d’un miracle, dit Adrien. Ils n’ont jamais été dénoncés. Il y a eu des gens admirables pendant cette époque où la délation était un sport national. (…) Notre survie des uns et des autres était dominée par des chances. » La chance d’Adrien fut celle de passer ces quelques semaines à Douvres-la-Délivrande.

80 ans plus tard, son témoignage avec son épouse Luce laissera des traces dans la mémoire des jeunes lycéens venus les rencontrer.

En parcourant nos villages…