Chapitre 1 : les témoins

Dès le début de la résidence, Marie-Françoise Daugan, une ancienne professeure des écoles, est venue nous voir au Cube. Elle proposait de rencontrer des témoins de l’époque. Elle a frappé à la porte de la résidence des Roses de France, à Courseulles. Alain, Alice, France et les autres, lui ont raconté leur histoire.

Pour naviguer dans ce carnet de bord, utilisez le curseur en bas de la page, à gauche, sous le sommaire, et glissez-le vers la droite.

Alain Guemier

« Né en 1949, je n’ai pas connu les restrictions. Mes parents et mes grands-parents ne parlaient pas beaucoup de la guerre. À l’école, j’avais un très bon copain, Hugo. Quand les Allemands ont remonté la poche de Falaise, l’un d’eux s’est réfugié dans une ferme pour travailler, la ferme Chotard. Il s’est ensuite marié avec la dame qui l’avait accueilli. Les frères et sœurs de la dame l’ont rejetée. Sa famille n’acceptait pas qu’elle se soit mariée avec un Allemand. Ils l’appelaient la Boche. »

« Le soldat allemand et cette dame ont eu un fils, Hugo. Il s’appelait Hugo Schmalfuff, mais il a porté le nom de sa mère, Chotard. Ce soldat qui était de Baden-Baden, est reparti cinq ou six ans après. Il était gentil pourtant. Il ne devait pas être heureux. Hugo, depuis, est allé à Baden-Baden, mais je crois qu’il n’a pas réussi à revoir son père. Sa mère a vécu un calvaire. »

Alice Bosquin

« Ma maman a été tuée à la guerre. Un obus est passé et lui a coupé la tête. On n’a pas eu le temps de voir ce qui se passait. Depuis, j’ai toujours les mains sales. J’ai ramassé sa tête dans mes mains. Mes mains étaient pleines de sang. Et depuis, j’ai toujours les mains sales. C’est tout.J’ai toujours ce souvenir dans ma tête : un cri « Ah ! » et c’est tout. Elle n’a pas souffert.J’allais toujours sur sa tombe mais je ne peux plus marcher…Je regarde mes mains et je me demande « Pourquoi ça ? » »

« J’ai été placée dans une famille avec d’autres enfants de l’Assistance Publique. C’étaient mes frères de cœur. J’ai été placée chez les Blondel. Je me souviens bien que la dame était méchante avec moi. Pour moi, c’est très important les commémorations. Mais, c’est beaucoup de peine parce que je pense toujours à ma maman. J’ai été aide-soignante. Souvent de nuit. J’ai toujours travaillé. J’ai eu deux enfants. Simone qui est à Courseulles et Patrick qui était gendarme. Je ne voulais pas qu’il soit gendarme, mais depuis tout petit, il le voulait. »

France Langlois

« J’avais huit ans pendant le Débarquement. La nuit du 6 juin, mes parents ont réveillé leurs six enfants. La veille, ils nous avaient fait préparer nos affaires, un petit balluchon comme ils disaient. Au réveil, on entendait déjà le parachutage des soldats dans un pré au fond du jardin à Littry. Nous avons ouvert la porte. On ne voyait rien du tout : que des parachutes, des soldats, des bombardements. »

« La nuit même je pense, nous sommes partis dans une tranchée. Ce n’était pas très loin, mais on avait très peur. On pleurait tous. Avant d’arriver à la tranchée, j’ai toujours cette vision de soldats morts dans le jardin avec leur parachute. Il y en a même un, je me souviens, c’était certainement un soldat américain, tout jeune, qui agonisait. Les fourmis étaient déjà rentrées dans sa bouche. Un autre soldat est venu mettre fin à ses souffrances. »

« Les bombardiers, c’était un bruit infernal. Les avions qui nous rasaient presque et qui jetaient leurs bombes. On ne voyait plus le ciel, puis c’étaient les maisons qui s’embrasaient. C’était l’horreur ! Comme si le sort s’acharnait sur nous. Je ne sais même pas comment on a pu être épargnés. Un jour, les Allemands nous ont alignés le long du mur avec mes parents. Je ne sais pas ce qu’ils se racontaient entre eux… Ils nous faisaient comprendre qu’ils allaient tirer. Ils faisaient le mouvement, comme ça ! On s’est tous mis à pleurer. Puis, ils sont partis. »

« Après la guerre, les petits couraient dans les champs récupérer les armes qui trainaient. Maman, complètement affolée, nous disait : « Laissez ça, vous allez vous faire tuer ! » Ma petite sœur, un jour, a récupéré un objet de guerre, une douille, qu’elle a jetée dans la cheminée et que j’ai récupérée dans la jambe. J’ai encore un reste du Débarquement dans ma jambe. »

Rolande Ferey

« J’étais à Sainte-Mère-Église le 6 juin 1944. On s’est couchés Allemands et on s’est réveillés Américains. On a eu une nuit agitée parce qu’il y a eu des parachutistes et des largages de planeurs. On se disait : « Qu’est-ce qu’ils abattent comme avions ! On ne réalisait pas qu’ils venaient d’arriver ! » Ma fille avait une dizaine de jours puisqu’elle est née le 26 mai 1944. Mon mari, lui, était brancardier. Il enterrait les morts, soignait les blessés.

« Chacun a repris son rythme de travail, avec les Américains, en faisant attention parce que… C’est ça qui est terrible, on était presque plus embêtés par les Américains que par les Allemands. Quand on était une femme qui circulait… Moi, du temps des Allemands, j’ai circulé à toute heure de la nuit parce que je remontais à Cherbourg chez mes parents alors que je travaillais à la laiterie de Chef-du-Pont. Je prenais le train. Je n’ai jamais eu de problèmes. Les Allemands étaient sanctionnés s’ils attaquaient une femme. Tandis que les Américains… On dit que les premiers qui ont débarqué, c’étaient des prisonniers…”

Mireille Desgrippes

Raconter le passé, c’est se faire mal et se soulager à la fois. Se faire mal, parce que replonger dans ces souvenirs, c’est les revivre. Dans l’appartement de la résidence senior où elle vit, Mireille Desgrippes a tout préparé pour notre rencontre : un dossier, des médailles, des photos. Elle replonge dans des temps douloureux, 80 ans en arrière. La vie d’un père, Robert Castel, fait prisonnier en 1939, qui s’évade d’Allemagne et qui rentre à Caen où il devient résistant.

Cette histoire, Mireille ne cessera de la raconter. Son mari gardera toutes les traces qu’il trouvera, les coupures de presse sur les commémorations, les actes de l’état civil certifiant l’engagement de Robert Castel dans la Résistance… En 2018, Mireille décide « sur un coup de tête » de tout envoyer aux archives du Calvados. « Pour montrer combien nous avons souffert, il faut que ça se sache », dit-elle aujourd’hui. En 1986, elle est invitée à la pose de la première pierre du Mémorial de Caen. La présence d’Allemands la met en colère. « Je ne l’ai pas admis, après ce qu’il nous ont fait… Je sais que maintenant, il faut arrêter avec ça. Mais à l’époque, j’ai écrit au maire de Caen, pour lui faire part de ma colère. »

Entendre la Marseillaise, le chant des partisans – « les chants qui ont été entonnés à l’enterrement de mon père » , regarder la panthéonisation de Missak Manouchian ou des reportages en Ukraine et Mireille repart dans ses souvenirs, avec douleur. « Toutes ces images que j’ai gardées en tête, cela m’a rendu malade… et puis le fait que j’aie manqué de nourriture étant petite. » Sur un mur de son appartement, son père est là, devant une moto. Mireille pose devant avant de se rasseoir, le souffle court. Sur une étagère, une autre photo : son fils, mécanicien de la marine, se voit remettre une distinction. Dans les années 1980, il s’est rendu au Liban, en pleine guerre. Mireille se rappelle de l’armée lui demandant des informations sur son fils, « en cas de décès ». « C’était un peu comme si l’histoire recommençait. Pendant deux mois, nous avons eu peur. » Le bateau reviendra à Toulon et Mireille recevra un télégramme lui indiquant la bonne nouvelle : son fils est vivant.

La famille Vico

Dans sa vie de résistant, Robert Castel va croiser Jean Marie Vico. Emilie, élève de 4e au collège Clément Marot de Douvres a recueilli le témoignage de son grand-père, Jean Vico. Avec ses camarades, ils retracent le parcours de cette famille engagée dans la résistance.

« J’ai vu les cadavres. Je les ai comptés ; il y en avait dix-sept, dont un qui n’avait plus de visage. On a vu la mer comme ça, alors maintenant, j’ai du mal à voir des gens décontractés à la mer et je préfère ne pas y venir. »

Marguerite Cassigneul

Extrait de Dans leurs yeux, Arnaud Blin, 2021

« À la Libération, on n’a pas fait de fête. Il y avait trop de morts. C’est venu progressivement, quand la vie est revenue. »

Rémi Cassigneul

Extrait de Dans leurs yeux, Arnaud Blin, 2021

Le 9 avril 2024, Jean Trébutien, 86 ans, rencontre les élèves de l’école Rachel Morel à Bernières-sur-mer. Assis sur une chaise face à une quarantaine d’enfants, il répond à leurs questions spontanées.

Jean Trébutien

Avez vous des souvenirs du Débarquement ?

– J’avais six ans. Avec mes parents et mes trois petits frères, nous avions quitté Bernières à pied quelques jours plus tôt pour rejoindre Caen. Je n’ai pas vu le Débarquement, mais je me souviens après avoir joué dans les débris de chars et de véhicules militaires. J’ai même un copain qui a perdu les doigts en jouant avec des munitions. Moi, j’ai marché sur une mine qui ne s’est pas déclenchée. J’avais la chance d’être un poids plume !

Avec mon père, j’ai trouvé des mèches sur la plage.

– Oui, on en trouve encore, ainsi que des obus et des armes. Quand j’étais conseiller municipal, j’ai fait déterrer une bombe dans la plaine.

Est ce que vos parents vous expliquaient ce qui se passait ?

– À cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup avec les adultes. Les enfants écoutaient, mais ne posaient pas de questions. Je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait et personne ne l’a expliqué. Après, j’ai fait la guerre d’Algérie, mais je ne l’ai jamais raconté à mes enfants. On ne raconte pas ce genre de choses.

Participez vous aux commémorations ?

– Un peu ! Je suis président des Anciens Combattants. Je participe à toutes les cérémonies, je dépose des fleurs sur les tombes des morts pour la France. Quand il n’y aura plus d’anciens combattants, il n’y aura plus de mémoire. D’ailleurs on manque de porte-drapeaux les enfants !

Annick Ghewy

Annick nous a donné rendez-vous chez elle, à Saint-Aubin-sur-Mer, en décembre. Le voisin nous a indiqué la porte d’entrée, tout au bout du chemin de cailloux. Annick n’avait que deux ans au Débarquement. Un âge où l’on ne se souvient pas. Un âge où l’on n’en parle pas avec ses parents, ni pendant, ni après, parce qu’elle était “trop petite”. Pourtant, Annick ressent encore les cris, le feu, la fumée, les gens qui courent, l’exode. Pendant des années, elle en a fait des cauchemars. Elle se souvient des discussions entre adultes, de sa “peur bleue” des Allemands, les Boches, comme on disait. En 1947, des prisonniers allemands travaillent encore à la ferme pour aider ses parents. Elle ne comprend pas qu’ils mangent à la même table.

Germaine Dufour Leclerq

A Courseulles, Brigitte Meyer rencontre sa voisine, Germaine Dufour Leclerq, 91 ans. Elle avait 7 ans quand la guerre a été déclarée. Dixième de 11 enfants, elle raconte sa vie pendant l’occupation, en Suisse-Normande, et la longue attente de la libération.

“La nuit du 5 au 6 juin, vers 2 h du matin, ma mère nous réveilla pour nous dire : « Ecoutez, ce sont les alliés qui débarquent ! » Elle était au courant par le réseau que le débarquement aurait lieu cette nuit là. Quelle joie ! Le bruit était impressionnant, un grondement continu. Nous pensions que les Anglais seraient là en trois jours…Hélas, ce ne fut que le 17 août que nous avons eu la joie de voir la première chenillette, les premiers Anglais.”

Eric Hamel, conseiller municipal à Bernières, a laissé un message :

“ Je dispose d’un livre intitulé “Une famille raconte…” écrit par mon oncle Jacques Perret aujourd’hui décédé. Il raconte le vécu d’une famille caennaise de 12 enfants pendant le Débarquement à Caen et Courseulles. Mon oncle s’est servi du journal de mon grand-père et des souvenirs de ses frères et sœurs.”

Intrigués, nous le retrouvons chez lui, à Bernières et nous plongeons dans la lecture.

Chaque été, la famille part en vacances dans une maison en bord de mer à Courseulles, le “chalet Jean”. Mais au fur et à mesure de l’occupation, Jacques, alors adolescent, découvre un autre paysage. “Chaque fois que nous revenions, c’est un Courseulles défiguré que nous retrouvions. Les blockhaus de l’entreprise Todt, les barbelés, les chevaux de frise, les herses en tout genre enlaidissaient nos plages, les transformant en champ de bataille. Les villas sur la digue étaient de plus en plus des maisons mortes et les Allemands s’en emparaient pour installer leurs défenses aériennes. C’est ce qui arriva à notre “chalet Jean”, le chalet de nos vacances heureuses où l’on eut la triste surprise un jour de voir des soldats défoncer un mur de notre salle à manger pour y installer une pièce d’artillerie.”

En 1947, la famille revient à Courseulles. “Il n’y avait plus de digue avec ses chalets 1900 et leurs balcons de bois, plus de “chalet Jean”. Il n’y avait plus de jetée. Le front de mer avait été littéralement balayé par la tourmente du Débarquement. Les plages, sanctuaires de notre libération, imposaient le respect. Il nous fallut attendre bien des mois avant de pouvoir y revenir normalement. À l’innocence de nos jeux de sable d’hier avaient succédé les ferrailles des chars ou des barges éclatées. Les débris d’obus et les mines cachées firent encore des victimes.”

“Cette guerre, je m’y suis trouvé malgré moi. Je sens, depuis ce jour, que je ne suis plus le même. Et ce n’est qu’un peu plus tard que j’ai compris que des jeunes, à peine plus âgés que moi, avaient succombé sous les balles allemandes (…) Ce n’est qu’un peu plus tard que j’ai compris que ce qu’on appelle les “anciens combattants” sont d’abord dans toutes les guerres des “jeunes combattants” de 18-25 ans, qui font le sacrifice de leur vie.”

Jacques Perret

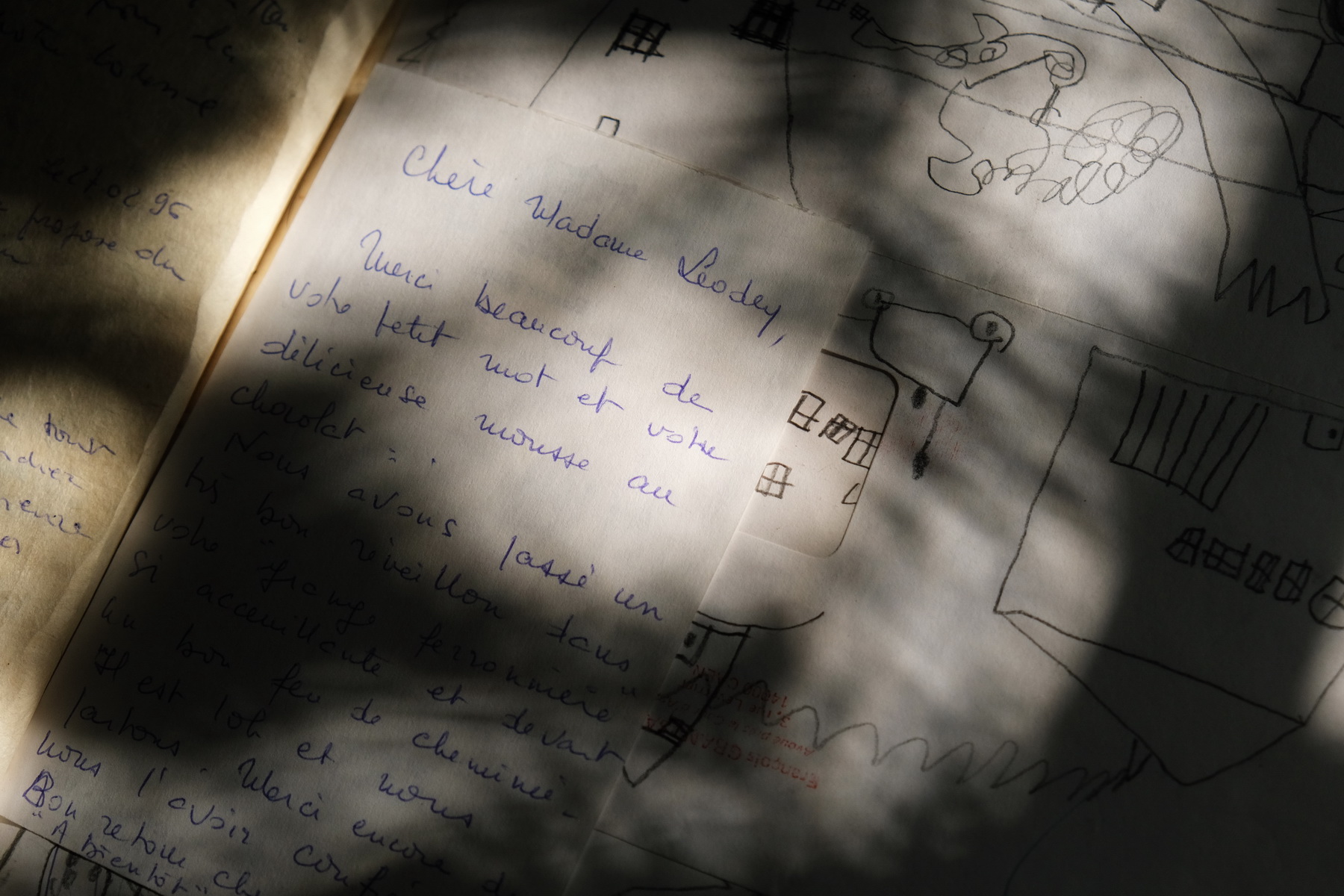

Nicole Lehodey

Marie-Agnès Gérin a rencontré Nicole Lehodey dans sa maison nichée au creux d’une impasse, juste derrière l’église de Saint-Aubin-sur-Mer. Pendant des années, Nicole a accueilli des vétérans à la « Grange Ferronnière », dans ses chambres d’hôtes. Sur la longue table de ferme du salon, elle a disposé toute une série de documents, préparé du thé, disposé trois mugs sur des grands sous-bocks offerts par les « amis vétérans » et acheté un gâteau. Elle est inquiète. Faire remonter tous ces souvenirs, ça n’est pas simple. Et puis il y a peu de récits du Débarquement qu’elle apprécie. Elle ne se retrouve pas dans ce qu’en disent les historiens. Elle, ça a été sa vie.

« Le 6 juin, je ne suis pas disponible à autre chose qu’à accueillir les vétérans. Quand ils nous rencontrent, ils nous livrent ce qu’ils ne racontent pas à leurs enfants, parce qu’ils savent que nous comprenons. »

Nicole Lehodey

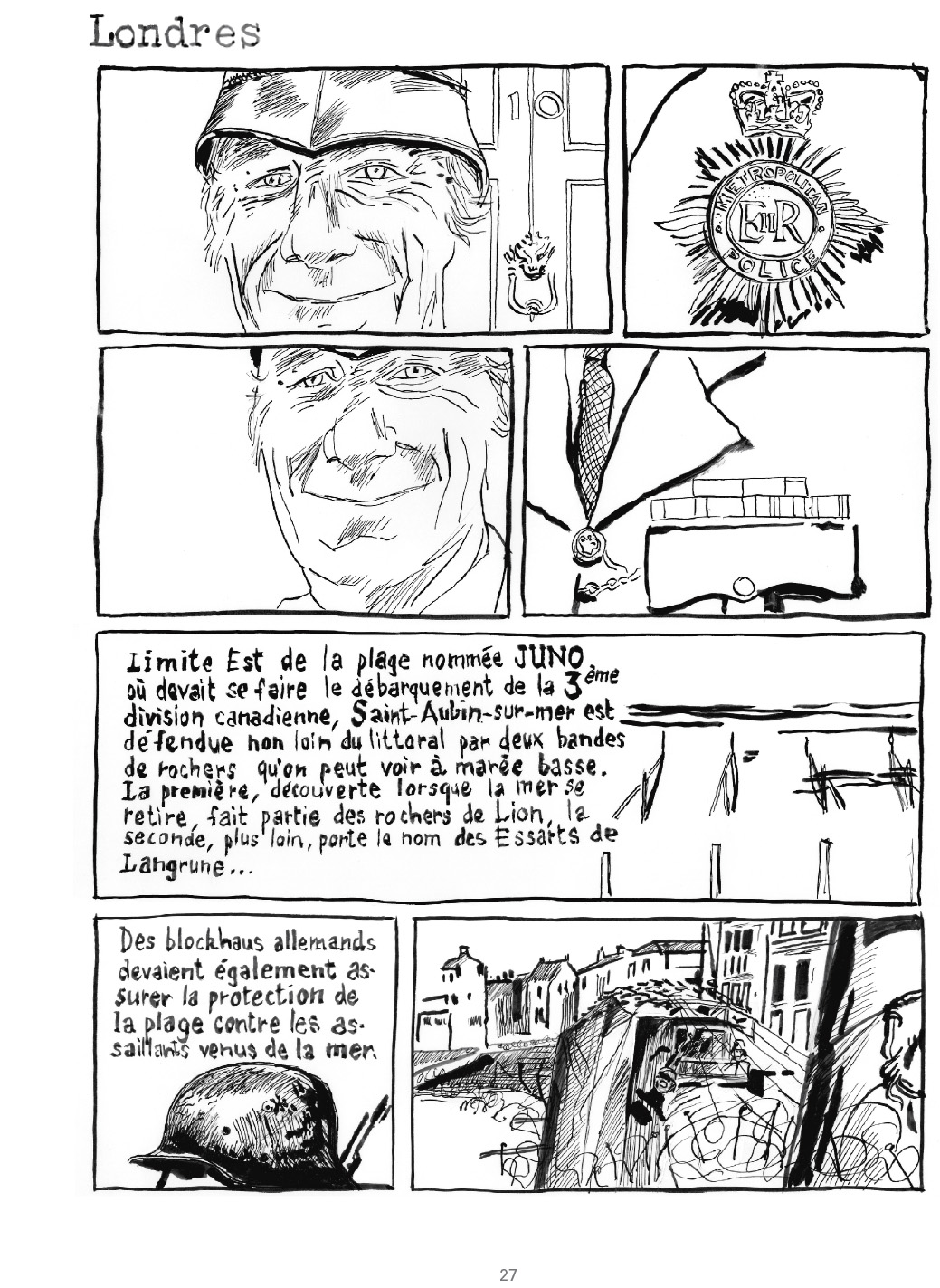

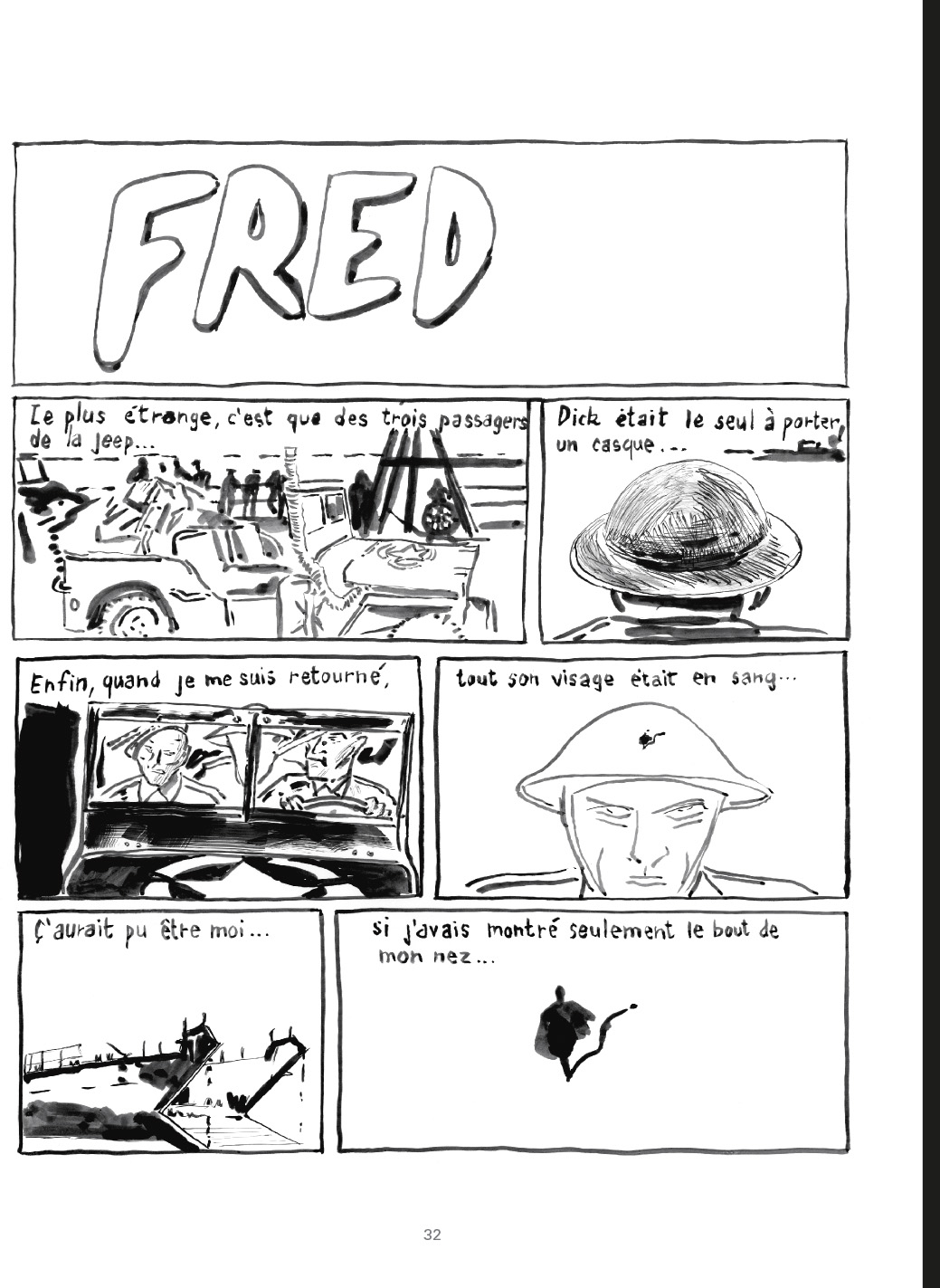

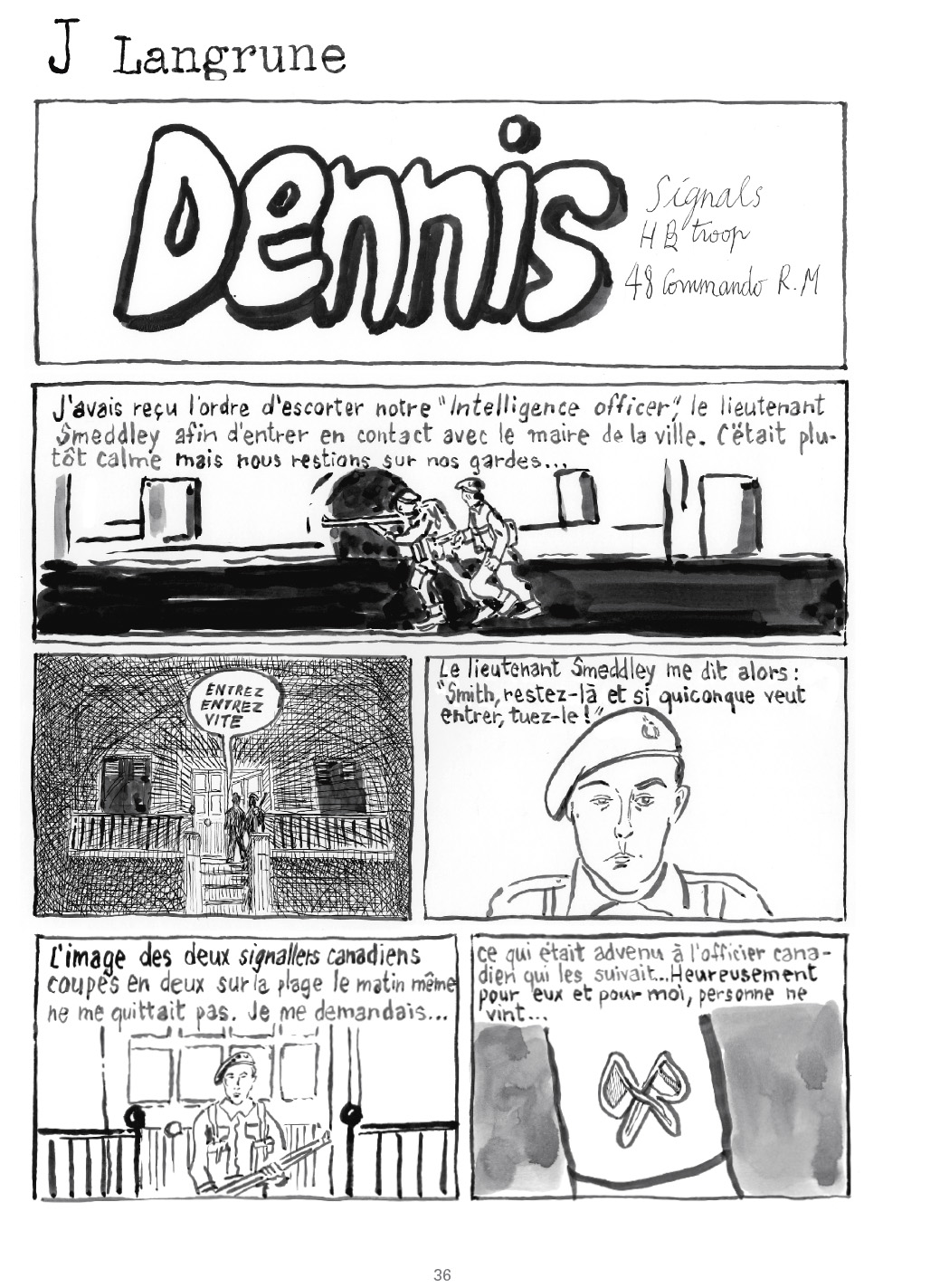

À ses côtés, Franck, son fils, est imprégné de cette histoire. C’est lui qui, à 12 ans, le 6 juin 1974, croise des vétérans anglais des Royals Marines en commémoration. Nicole les invite à la grange et depuis ce jour-là, des liens quasi familiaux se sont noués de part et d’autre de la Manche. « 44 commandos sont tombés sur la plage, à Nan Red, le 1er jour. Il faut s’en souvenir et ça n’est pas qu’une affaire de vieux médaillés. C’est l’affaire de tout le monde, en fait. » Pour rendre hommage à ces hommes et « faire son devoir d’adulte vis-à-vis des jeunes générations », il a écrit un roman graphique « 44 blessent mon cœur d’une langueur monotone ».

Marie-Agnès ouvre délicatement l’ouvrage.

Extraits de « 44 blessent mon cœur d’une langueur monotone » édité par les Éditions du Chameau en avril 2017 sur les presses du Lycée Paul Cornu. Textes et dessins : Franck K. Lehodey. La BD vient d’être rééditée. Elle peut être commandée à cette adresse : mairie@saintaubinsurmer.fr

Nicole lui montre les photos des trois membres du régiment de la Chaudière qui s’étaient attachés à elle : Jean Fitzback, Fernand Couture et Emmanuel Rioux. Après avoir débarqué à Bernières, ils ont continué vers Bény-Bocage avant de libérer l’aéroport de Caen-Carpiquet, le 4 juillet 1944. « Ils y ont été quasiment enterrés vivants mais s’en sont sortis et sont venus au repos à Saint-Aubin. Ils en ont vu des choses. Ce n’étaient pas des rigolos. » Comment ont-ils sympathisé ? Elle ne s’en souvient plus très précisément. « Ils ont dû venir traîner vers la forge quand il y avait de la flamme. Fernand Couture, c’est celui qui était revenu d’Allemagne pour ma communion. Toute notre vie on est restés liés. ».

Camille, en classe de 4e au collège Clément Marot de Douvres-la-Délivrande, a interrogé son arrière-grand-mère, Louise. Avec Nathalia, elle a écrit son témoignage.

Pendant la guerre, mon arrière-grand-mère, Louise Pierre, vivait avec sa famille dans une ferme située rue de la Poterie, à Douvres-la-Délivrande. Pendant l’Occupation, les Allemands venaient dans leur ferme pour y chercher des pommes de terre, du calva et du lait. Dès qu’ils arrivaient, ils criaient « Kartoffel ! » ce qui veut dire pomme de terre en allemand. Mais un jour, elle n’avait plus rien à leur donner, alors les soldats l’ont menacée avec une baïonnette. Mon arrière-grand-mère a dit : « Bah vas-y tue-moi ! » Et un Allemand lui a répondu : « Nein ! Trop maigre ! ». Puis les soldats allemands ont ri et ils sont partis.

Hubert Mondhard est né en 1927 à Flers et décédé en 2003. Son père, Maurice, est mort en déportation. Nous vous raconterons son histoire un peu plus tard.

Quelque temps avant de mourir, Hubert a raconté cette période de l’occupation et de l’exode, dans un livre intitulé “Allons Z’enfants”. Alertée de l’imminence du Débarquement, et sans nouvelles du père déporté à Auschwitz, la famille quitte Bernières pour se réfugier d’abord à Flers puis dans la campagne ornaise. Sur ce chemin de l’exode, elle perd tout et essuie les bombardements alliés.

“Les Américains ont encore fait fort en lâchant, comme d’habitude, leurs bombes à très haute altitude. Quatre cent mètres d’erreurs, qu’est ce que c’est quand on se promène tranquillement à 3 000 mètres (…) C’est une vraie loterie, on peut être atteint n’importe où (…) C’est fini. Dans moins d’une heure, les pilotes seront en train de boire dans leur mess en Angleterre, mission accomplie, bombe larguée sur l’objectif ou à côté, dix morts, quarante blessés, qu’ils n’auront jamais aperçus. C’est si loin 3 000 mètres qu’on ne peut pas voir un homme, encore moins un enfant. Y pensent-ils seulement ? Serait-il supportable d’y songer lorsque l’ordre de largage est donné ?”

La photographe Lou Benoist est arrivée avec un album photo. À l’intérieur, une série de portraits de Normands nés le 6 juin 1944, non loin des plages du Débarquement.

– Parce qu’il y en a eu beaucoup ? lui a-t-on demandé, un peu surpris.

– Il semble en effet que l’événement a précipité un certain nombre de naissances…

Lou voulait célébrer le Débarquement à sa manière, en célébrant la vie, et ceux qui sont nés le jour J. Elle a photographié et recueilli le témoignage d’une dizaine de ces “bébés du 6 juin”.

L’exposition “Né(e)s le 6 juin 1944 en Normandie” est visible du 22 mai au 25 septembre 2024 à Courseulles-sur-mer, sentier du littoral.

« Quand je vois passer le ferry, je pense à ces centaines de bateaux qui sont arrivés ici. »

Paulette Mériel, décédée à l’âge de 101 ans en mai 2024

Extrait de Une si jolie plage, Arnaud Blin, 2004

Les élèves de CM2 de l’école primaire Dian Fossey de Douvres-la-Délivrande se sont rendus à l’Ehpad de la commune, pour interroger celles et ceux qui ont connu la guerre.

Clément, Romain, Hippolyte, Milo ont rencontré Odile, 14 ans en 1944 :

« Quand on a appris que les Juifs étaient tués par milliers on a décidé d’en cacher. J’ai connu beaucoup de personnes qui sont allées dans les camps et elles ne sont pas toutes revenues.

Ma maison n’a pas été détruite, j’ai eu beaucoup de chance.

Un souvenir dont je me rappelle bien c’est notre libération.[…] Au début nous n’étions pas sûrs que les Américains allaient débarquer mais quand nous avons vu des cigarettes américaines, nous nous sommes dit qu’ils étaient là !

J’ai vu quelques personnes mourir, surtout des soldats. »

Louis, Jacob et Martin ont rencontré Thérèse, qui avait 13 ans en 1944.

Son souvenir le plus douloureux a été de perdre sa mère et son frère. Thérèse avait peur avec le bruit des avions.

Après le débarquement, les Américains ont donné du chocolat, beaucoup de chocolats, mais n’y avait pas vraiment d’autres moments agréables pendant la guerre.

A l’annonce du Général De Gaulle, elle a ressenti de la joie et de la peur. Elle a regardé par la fenêtre l’arrivée des soldats. Lorsque la guerre était terminée, elle n’a pas réussi à revivre. Normalement car c’était très difficile de se nourrir, Il a fallu attendre plusieurs mois pour retrouver une vie plus ordinaire.

Robert Lechevalier-Boissel

Ce jour-là, nous avons rendez-vous avec Louisette Mauger, une marraine de soldat canadien. Nous y reviendrons. Mais Louisette n’est pas seule. Il y a Robert, son amoureux. Ils se sont rencontrés il y a quelques années lors d’un thé dansant au Molay-Littry. “Nous sommes de grands danseurs”, nous explique-t-elle. Robert Lechevalier-Boissel est de dix ans son aîné ; il est né en 1936 à Longueville, près d’Isigny-sur-mer. Il nous montre des photos de la ferme où il a grandi. Sur celles-ci, le petit garçon et ses frères et sœurs donnent la main à des soldats allemands. Sur une autre, la famille pose avec les mêmes soldats, qui logeaient à la ferme. Les photographies les plus anciennes remontent à 1941. Elles ont été renvoyées à la famille de Robert par les Allemands après la guerre. On comprend que ces soldats-là s’étaient attachés aux enfants… Sur une autre photo datée du 4 juin 1944, toute la commune de Longueville interprète un tableau de la Bible dans l’église du village, pour collecter des dons pour les prisonniers français. Le lendemain commence le bombardement de la Pointe du Hoc à quelques kilomètres.

Pierre Bouet

Pierre Bouet avait 7 ans lors du 6 juin 1944. « Ces souvenirs sont gravés à jamais dans ma mémoire, et aujourd’hui doivent être gravés dans les vôtres », lance-t-il aux élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 de Saint-Aubin sur mer, lors d’une rencontre le 8 avril dernier.

« Le premier soir, nous avons donné du bon cidre aux canadiens pour les remercier. Ce geste n’était pas une bonne idée, nous avons fait une erreur. En effet, les allemands n’étaient pas loin et les canadiens éméchés sont sortis de la carrière et sont passés devant la Kommandantur qui se trouvait à proximité d’une autre carrière au péril de leur vie. Le bilan fut tragique : un mort et deux blessés.

Un peu plus tard, je peux vous dire que les canadiens ont sauvé ma propre vie. En effet, je suis tombé malade, je ne savais pas ce que j’avais mais je n’arrivais pas à m’en remettre. Un jour, un canadien s’inquiétant de ne plus me voir, me proposa un médicament pour me guérir. Quelques jours plus tard, j’étais remis, je crois que j’avais pris un antibiotique pour la première fois de mon existence. »

« Nos relations avec les Canadiens étaient agréables. Je me souviens de balades dans leurs camions pour porter des repas dans des grandes marmites de camp en camp, de Beny à Basly par exemple. Ils me défiaient de chanter en anglais « it’s a long way to tipperary », et même si je chantais faux, cela les amusait et ils m’offraient une louche de pruneaux à la crème. C’était la liberté, comme si c’était une période de grandes vacances. »

Jeanine Lequesne

À Saint-Aubin, Marie-Paule Pitau a rencontré Jeanine Lequesne, 93 ans. Elle a apporté son cahier « travail de mémoire », des albums photos et une ceinture qu’un soldat anglais a donnée à son mari.

« Pour la nourriture, on avait des tickets de rationnement et on se débrouillait pour trouver de quoi manger. Par exemple, on prenait de l’eau de mer qu’on laissait évaporer au soleil pour avoir du sel. Je me souviens des œufs en poudre, de l’orge grillée comme café. J’allais à Bernières échanger le paquet de cigarettes de mon grand-père contre une demie livre de beurre. Le docteur Sustendal est passé chez mes grands-parents et leur a dit qu’il avait une course à faire dans St Aubin et qu’il repasserait pour m’emmener chez mes parents à Langrune. J’étais soit disant malade. En fait je lui ai servi de laissez-passer. Il a été arrêté pas longtemps après et envoyé à la prison de Caen, puis déporté au camp de Mauthausen.»

« Le matin du débarquement c’est mon oncle, qui habitait une maison dans la rue Pasteur, qui est venu, à 6 heures du matin, dire à mes grands parents que la mer était pleine de bateaux et qu’il fallait aller se mettre à l’abri dans les tranchées. Ma grand-mère a voulu faire du « café » mais il n’y avait plus de gaz ni d’électricité. Donc on n’est parti le ventre vide car il était urgent d’aller dans les tranchées. Nous sommes allés dans la tranchée dans le champ en face avec « nos trésors ». Je veux dire le sac que ma grand-mère avait préparé avec tout ce qu’elle voulait emmener (argent, bijoux, vêtements) au cas où on aurait dû partir sur les routes. J’étais au bord de la tranchée quand j’ai vu un avion piquer sur la route de Langrune. Sa bombe m’a coupé la respiration. C’était le début de 3 heures d’angoisse. Les bombardements venaient du ciel, de la terre et de la mer. Ça tirait de partout. »

« Mes enfants ont lu mon « travail de mémoire ». Mon petit-fils Florent (né en 1991) ça l’intéressait. Je ne sais pas s’il faut en parler aux jeunes aujourd’hui. Ça va tellement mal dans le monde avec toutes ces guerres. Moi j’en n’ai jamais parlé à mes enfants ni petits enfants avant l’écriture de ce cahier. Les Canadiens disent qu’ils ont mis des années et des années avant de pouvoir en parler.»

« Il y a bien 10 ans, je me suis dit qu’il fallait que j’écrive tout ça pour que mes enfants et petits enfants trouvent l’information quand ils voudront savoir, on n’est pas éternel ! »

Jeanine Lequesne