En octobre 2018, Mamadou Samake a 22 ans quand il quitte Abidjan, en Côte d’Ivoire, sans en parler à sa famille. Commence alors un périple de trois ans jusqu’à Caen. Retenu dans un camp en Sicile, il commence à noircir les feuilles d’un cahier d’écolier du récit de son voyage. Pour se libérer de ce qu’il a enduré, regagner l’estime de son père et convaincre ses frères d’Afrique qui rêvent d’emprunter le même chemin, d’abandonner leur projet. Son carnet est devenu un livre, dont Grand Format publie quelques extraits.

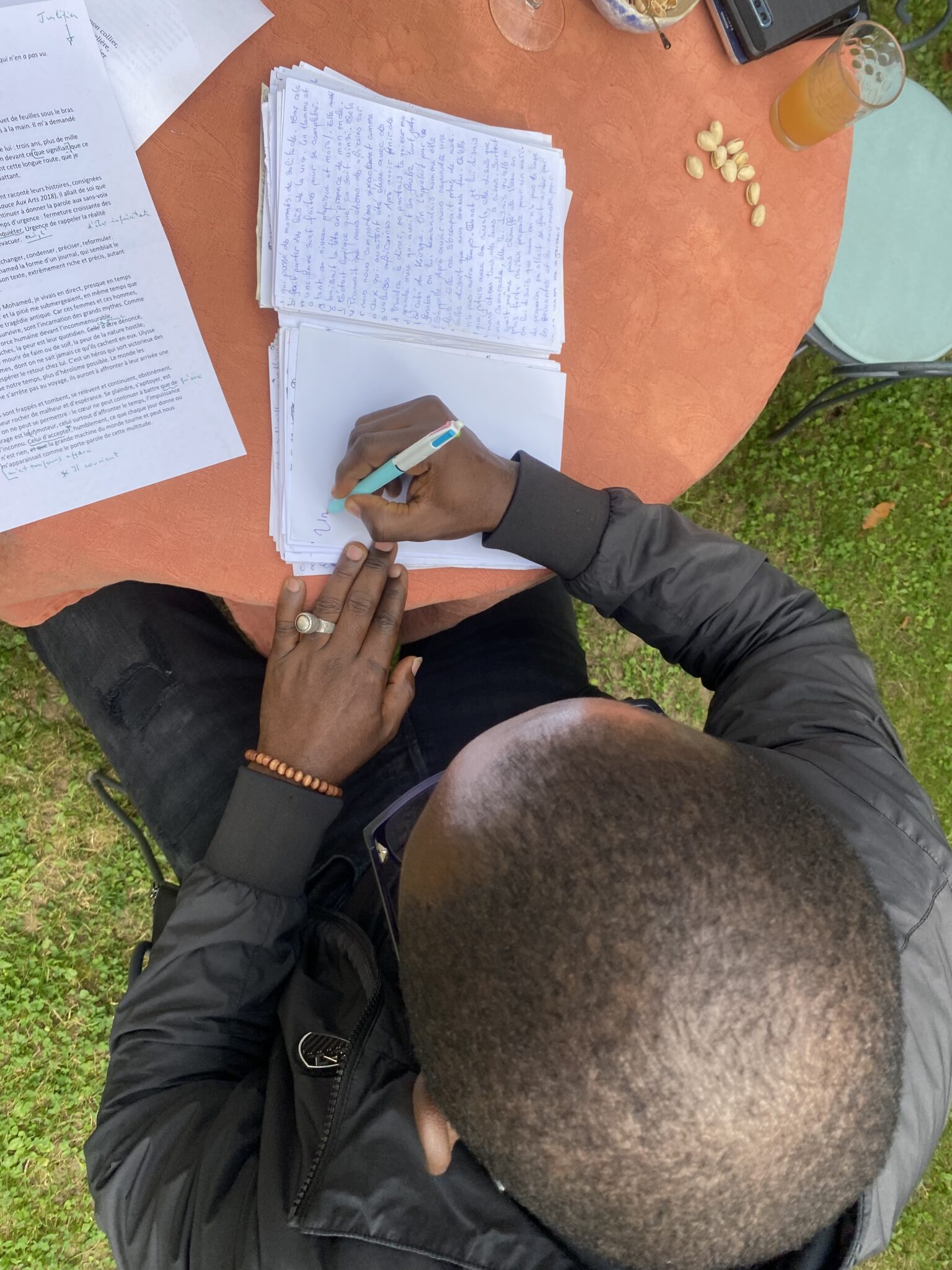

Un jour d’avril 2022, Mamadou Samake s’est présenté à Marie-Odile avec un paquet de feuilles sous le bras. Cinq cents feuilles volantes de cahier d’écolier, classées, titrées, écrites à la main. Marie-Odile Lainé est une ancienne professeure de français, bénévole à l’Asti, association de soutien aux immigrés et autrice. Elle a déjà publié des récits de vie de migrants dans Rien de ce qui est humain ne m’est étranger (LSAA-éditions, 2019).

Mamadou ouvre le paquet. Il explique qu’il contient le récit de ses 1189 jours de voyage entre la Côte d’Ivoire et la France, d’octobre 2018 à février 2022. Il lui demande de l’aider à en faire quelque chose. Et c’est ce qu’ils feront. Patiemment, pendant un an, retrouver le fil, condenser, reformuler parfois et donner au récit de Mamadou la forme d’un journal.

« À mesure que je découvrais le périple de Mamadou, je vivais en direct, presque en temps réel, ce que migrer veut dire, raconte Marie-Odile Lainé. J’étais frappée par la dignité, l’absence d’apitoiement sur lui-même, dont faisait preuve Mamadou dans son récit. La terreur et la pitié me submergeaient, en même temps que l’admiration. Car ces femmes et ces hommes, contraints de quitter leur pays pour survivre, sont l’incarnation des grands mythes. Comme eux, ils expriment la faiblesse et la force humaines devant l’incommensurable. Leur Odyssée est jalonnée d’embûches, la peur est leur quotidien. »

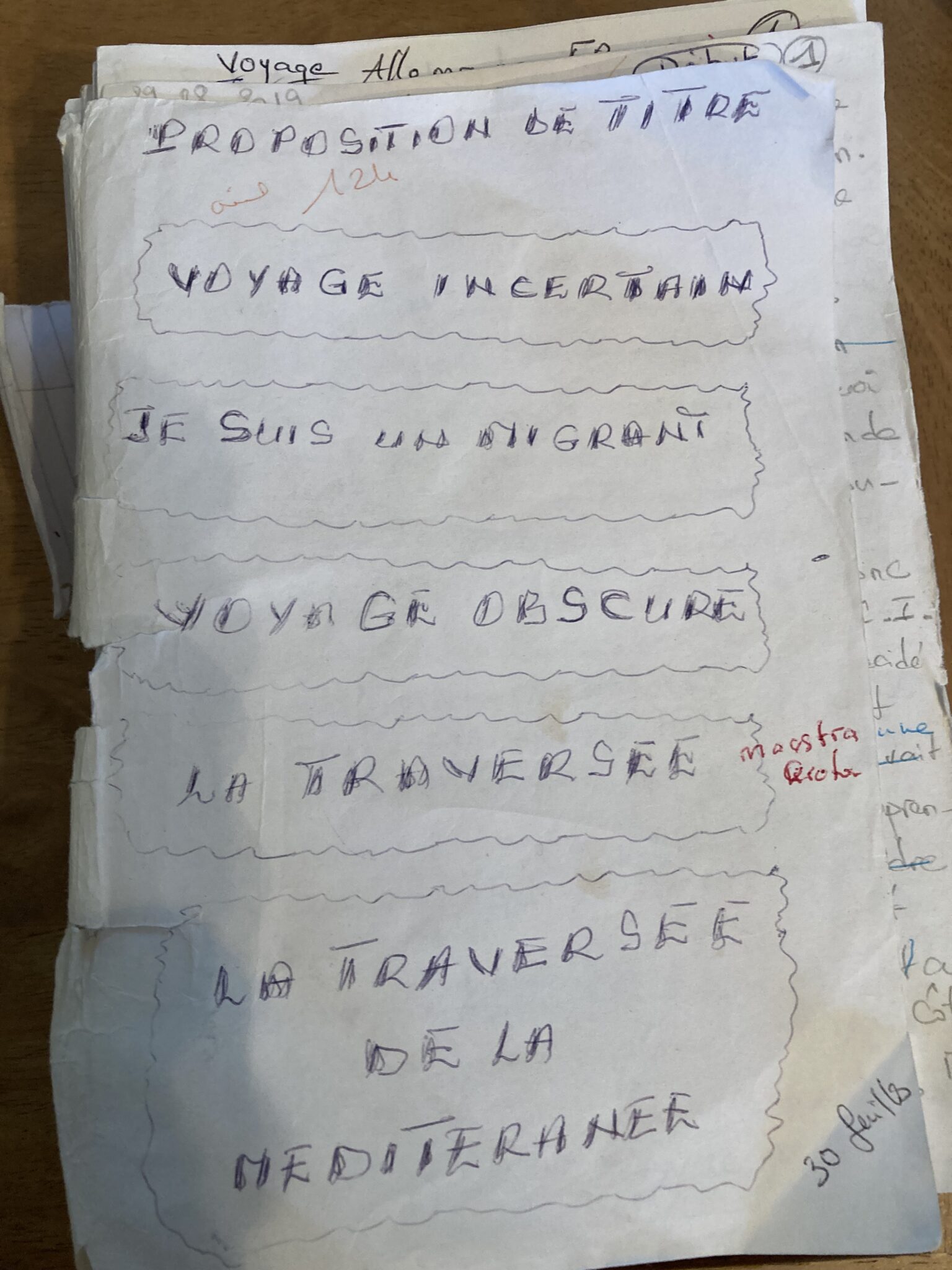

« Le chien qui a vu le lion, d’Abidjan à Caen, journal de Mamoudou », a été publié aux éditions de La Sauce aux arts en novembre 2023. Nous en publions ici quelques extraits.

Un chien qui a vu un lion ne court jamais de la même manière que celui qui n’en a pas vu.

Adage africain

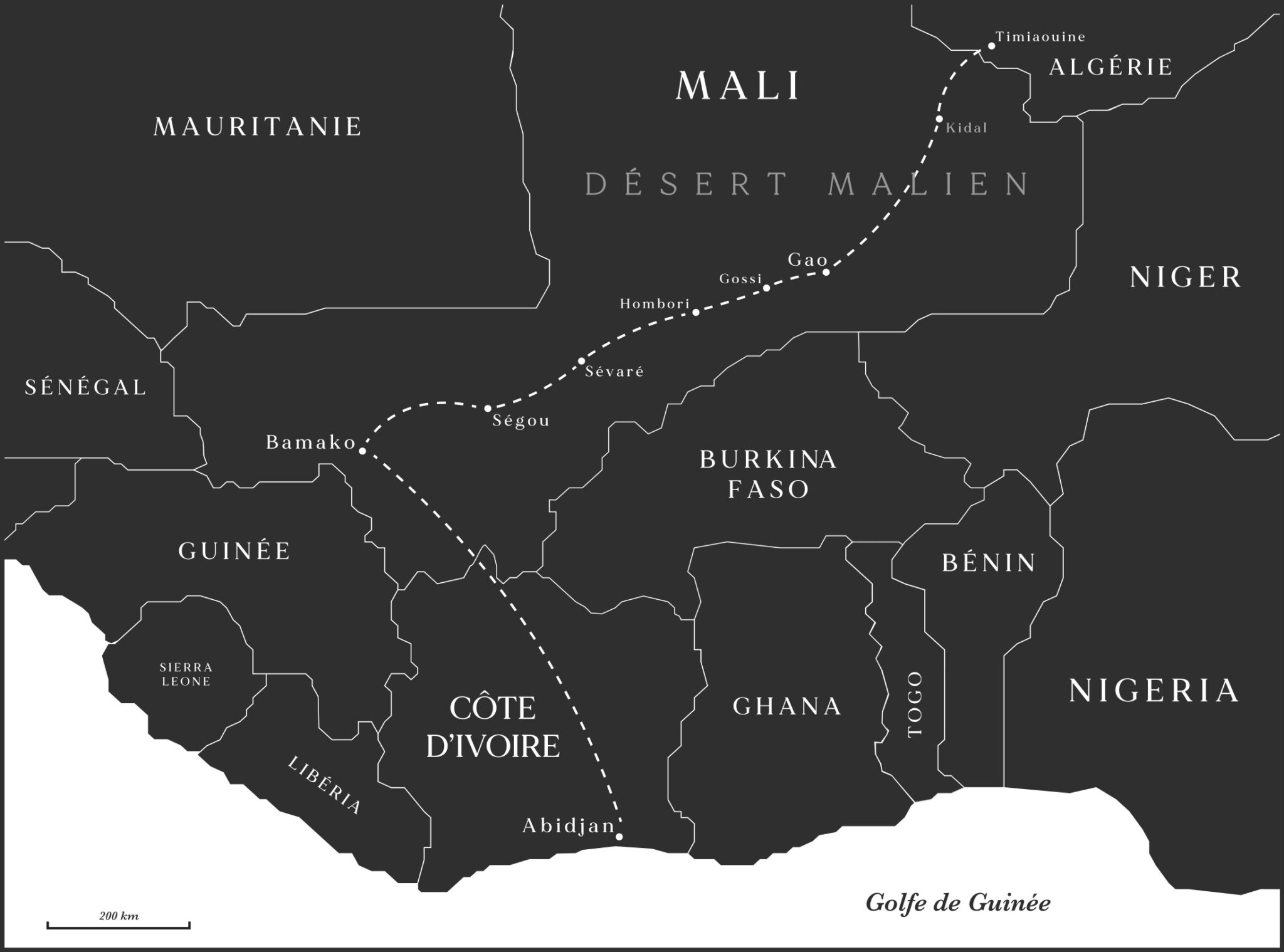

Jour 1 : d’Abidjan à Bamako – octobre 2018

J’ai quitté Abidjan puis la Côte d’Ivoire, mon pays. Je suis déboussolé. Je ne sais pas ce qui m’attend, quels choix je vais être amené à faire. Partir. C’est tout ce qui compte. Le Mali, pays de mes ancêtres, est mon premier espoir.

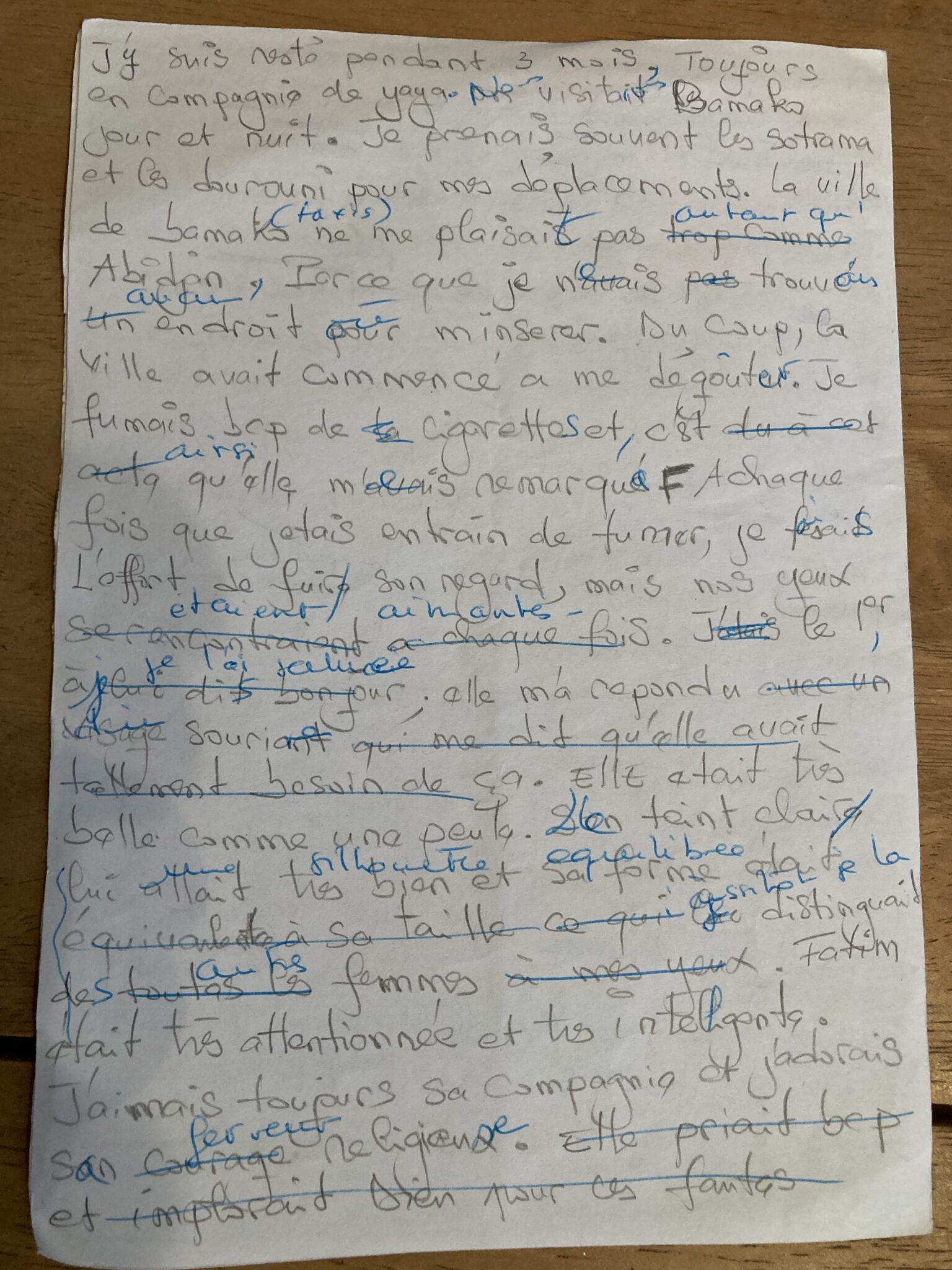

J 77 : Ségou

À trois heures du matin, j’ai quitté Bamako et le monde connu. J’ai changé d’identité. Le jeune ivoirien est devenu un migrant. Je ne sais pas encore ce que cela signifie. J’ai envie et peur de le découvrir. (…) Il fait très froid. J’achète un blouson et un pantalon supplémentaire. Je sais bien qu’il faut que je veille à mes dépenses, car je ne sais pas ce qui m’attend et mon pécule ne sera peut-être pas suffisant.

Le car est vieux, fumant et bruyant. Il roule lentement et s’arrête sans cesse pour prendre des passagers en route. Je dois calmer mes nerfs, je regarde la nature, n’arrivant pas à trouver le sommeil.

J 93 : le désert malien

Le 31 janvier 2019, c’est à mon tour de me préparer, avec deux camarades, un garçon et une fille, Fatim. Je ne me suis acheté que trois kilos de dattes car je n’ai plus beaucoup d’argent. (…) Deux pantalons et trois tricots dans un sachet noir, c’est tout mon bagage, car on m’a averti : « Voyage léger, car il faudra parfois courir pour éviter les barrages et personne ne t’attendra si tu ne cours pas assez vite. »

J 107 : le désert algérien

Le groupe en attente est constitué de Nigériens Haoussa, et de deux Maliens, Issa et Keita, les seuls avec qui je peux parler. Ils me racontent qu’ils en sont à leur deuxième passage, ayant été déjà refoulés de Libye. Lors de leur premier passage, ils étaient vingt-sept dans le pick-up bâché qui leur avait fait traverser le désert. Ils mouraient de soif et avaient cru être sauvés en s’arrêtant devant un puits entouré de briques où venaient s’abreuver des chameaux. Mais le chauffeur avait brandi un fusil chargé en leur interdisant de toucher à l’eau, celle-ci ne devant servir qu’à refroidir le moteur trop chaud. (…)

Nous sommes au barrage d’Illizi, que nous devons contourner à pied. Les consignes sont données en haoussa, certains peuvent nous les traduire : interdit de porter des habits blancs, de parler, de traîner, sous peine d’être abandonné par les autres. (…) Nous escaladons des collines aux pentes dangereuses et les redescendons en roulant sur les cailloux. La nuit est tombée et nous distinguons à peine celui qui nous précède.

Au bout d’une heure trente de marche, ma respiration devient difficile. Je commence à voir trouble. Je fais signe à mon voisin que ça ne va pas. Il poursuit son chemin comme si de rien n’était. Tout mon corps pèse une tonne, je n’arrive plus à lever les pieds. C’est comme dans un cauchemar. Pour m’alléger, je jette mon sac, puis un des deux pulls et un des deux pantalons que je porte. Rien ne change. Je comprends que le problème est ailleurs. Je rassemble un semblant d’énergie pour appeler Issa, mon ami malien. Et je tombe.

J 110 : Frontière Algérie – Libye

Le jour annoncé du départ, entre vingt heures et minuit, je suis en transe, à moitié malade, incapable d’avaler une bouchée et de dormir. Quand je scrute le ciel au-dessus de ma tête, je vois un immense désert où meurent des foules entassées, des corps, des corps innocents, silencieux. Les images d’horreur dans le container défilent, je me sens animal, comme ces prisonniers. Les verbes « mourir », « tuer » s’inscrivent, conjugués à tous les temps.

Je m’arrache et fais face : cet épisode, ce n’est plus mes camarades qui vont le vivre, c’est moi. Cette réalité est la mienne et je vais pouvoir la raconter aux autres.(…)

Un simple grillage marque la frontière avec la Libye. Il faut ramper en dessous, le moindre contact pourrait résonner et les gardes vous localiser. Encore une victoire ! Mais les paroles de mon guide me glacent : « Ici, c’est la Libye, un état sans droit. Un état où le pouvoir ap- partient à ceux qui ont le plus d’expérience en tuerie. » Si nous mourons maintenant, pas de coupable, pas de victime : nous sommes rayés de la vie, point final.

J 170 : Gharyan Boun Bachi (Libye)

L’accueil n’est pas celui que nous espérions. La « maison » où nous arrivons, propriété d’une famille d’éleveurs de moutons, est en fait une bergerie de cinq mètres carrés, sans portes ni fenêtres et sans électricité. Des déjections d’animaux et une odeur nauséabonde, quelques sacs de nourriture pour les bêtes : voilà comment nous sommes reçus. Nous sommes sept. Le frère du propriétaire nous a ordonné de nettoyer la pièce avec les cinq dabas qu’il a apportées avec lui pour désherber autour des oliviers. (…)

Un seul sujet de conversation occupe tout le monde : la traversée, le « lancement ». Chaque jour nous cherchons des informations sur les départs : ceux qui ont pu partir, ceux qui ont été faits prisonniers, ceux qui ont disparu. Mais que les informations soient bonnes ou mauvaises ne change rien : chacun veut partir, coûte que coûte. J’échange avec beaucoup de mes compagnons. Les uns ou les autres sont là depuis trois ou quatre ans. Certains ont perdu tout contact avec leur famille, ou ont été emprisonnés cinq fois, ou ont été vendus, attaqués, certains ont tout perdu. Mais aucun n’a jamais renoncé. Traverser ou mourir.

J 225 : campo Bouslim (Libye)

On mange à peine, une seule fois en vingt-quatre heures, des petites quantités de mauvaise bouffe. Une soupe, accompagnée de pâte à la farine bouillie, pour vingt personnes. En deux minutes, tout est englouti. Et la faim continue de nous serrer le ventre. Nous sommes très loin de la ville et, si quelqu’un veut faire un achat, il confie son argent au gardien. Pour vingt dinars, il prend une commission de cinq dinars. Rien à dire. On préfère avoir faim et garder notre argent qu’enrichir ce requin fainéant. Les vertiges se multiplient chez les hommes, femmes et enfants. La chaleur chauffe les tôles, c’est l’enfer à l’intérieur. Interdiction de se déplacer, interdiction de parler, nous nous risquons seulement au murmure à l’oreille du voisin. Toute infraction est payée de coups et, non contents de punir les coupables, nos tortionnaires, qui viennent à quatre ou cinq, en profitent pour s’amuser aussi sur les autres. Comment dire ce cauchemar ?

J 275 : la traversée

1er août 2019, 23 h 45 : le moment fatidique est arrivé. Le face à face avec la peur. Celle de mourir en mer. Mais je préfère mourir dans la nature que dans l’enfer libyen. La mort dans la mer n’est-elle pas plus douce que celle que des hommes nous infligent, accompagnée de grandes souffrances et d’humiliations ? Être privé de nourriture pendant des jours. Roué de coups. Craindre le son même des voix des bourreaux qui approchent. Je préfère que mon corps soit dévoré par les poissons que jeté dans le désert comme un déchet. (…)

Nous sommes dans le calme pendant quatre heures de navigation et commençons à somnoler. Soudain, le moteur s’arrête. Oui, le bateau n’avance plus. Au beau milieu de l’eau, alors que nous avons parcouru peut-être deux-cents kilomètres sur huit-cents.

Plus de quoi rire : l’ignorance de nos pilotes prend tout son poids ici. Nous les voyons aller et venir, impuissants, toucher le moteur dans tous les sens, comme un ovni qui serait tombé du ciel. Et aucun mécano parmi nous.

L’odeur du carburant envahit l’air marin, nous commençons à vomir, les femmes surtout. Et il ne faut surtout pas vomir dans la mer, car cela porte malheur : les esprits de l’eau seraient mécontents et provoqueraient notre naufrage. C’est un spectacle d’horreur, nos corps emmêlés couverts de vomi, la faiblesse qui s’empare de nous et nous pousse à nous coucher les uns sur les autres, les pleurs… J’ai honte de décrire tout cela.

J 276 : en mer

Le jour se lève et nous fait découvrir l’étendue du danger : loin, très loin, où que l’on se tourne, rien, que la mer, la mer, infinie… J’ai peur comme jamais, comme si je venais juste de monter dans le bateau. (…) Le soleil brûle maintenant et nous sommes assoiffés ; il ne reste que peu d’eau et nous devons nous rationner, ne sachant pas combien de temps il nous reste à endurer : un bidon d’un demi-litre d’eau pour cinq hommes, la même quantité pour deux femmes.

Treize heures et toujours pas de bateau de sauvetage. Quatorze heures, quinze heures, dix- sept heures, toujours rien. La panique revient.

Nous pressentons que nous nous sommes perdus. Nous avons tourné en rond et brûlé la moitié de notre carburant. Il ne nous reste qu’un bidon de quatre-vingt litres. Tout devient flou, la fatigue, la chaleur et la soif s’ajoutent à notre désespoir.

Nuit du 2 août, une heure du matin. Après toutes ces heures de détresse, nous avons perdu l’espoir. C’est très difficile de regarder la mort en face. Mais j’ai déjà appris la détermination de vaincre la peur. Il faut avoir vécu ces moments pour me comprendre. (…)

Et soudain, au coeur de toute cette nuit, une lumière jaillit au loin. Un gros bateau blanc nous approche, sur lequel est écrit en rouge “OPEN ARMS”. De loin ils s’adressent à nous en deux langues, l’arabe et l’anglais. « Keep quiet ! Chouya ! », répètent-ils. Arrivés près de nous, ils nous lancent des gilets en continuant à nous inviter au calme. Notre angoisse de retomber dans les mains libyennes lutte avec notre soulagement de ne pas mourir noyés. Tout en tournant autour de nous ils nous interrogent :

-Combien êtes-vous ?

-Soixante-huit !

-Y a-t-il des femmes ?

-Oui, dix-sept dont deux enceintes.

-Y a-t-il des enfants ?

-Oui, deux.

-Qui est le capitaine ?

Pas de réponse.

J 280 : sur l’Open Arms

Les jours passent. Les corps des malades, de plus en plus nombreux, sont purulents. Heureusement, les cas les plus graves sont débarqués et envoyés vers l’hôpital par les Italiens. En colère, nous invectivons en permanence Salvini, l’auteur de nos souffrances.

J 286 : la tempête

Dans la nuit, l’eau jaillit de partout, submergeant même la marche du gros porteur. Le bateau tangue violemment et nous croyons à chaque instant qu’il va se renverser. Une journée entière. Nous restons couchés car il est impossible de se déplacer. Notre équipage insiste auprès des autorités italiennes qui nous ont interdit l’entrée dans leurs eaux, nous obligeant à tourner en rond dans la zone internationale. Nous sommes à deux pas de Lampedusa et nous pourrions couler là, à la porte, à cause de cette mer furieuse.

J 292 : Lampedusa

Après vingt jours à tourner en rond sur l’Open Arms, l’Italie finit par nous donner l’autorisation attendue. Les premières lumières de Lampedusa ! Les lumières de l’Europe et de la liberté ! Notre coeur explose : joie, soulagement et espoir mêlés.

J 298 : transfert vers Pozzallo, Sicile

Le quatrième jour, un homme vient faire l’appel et nous annonce notre départ pour Pozzal- lo, lieu de répartition des migrants dans toute l’Europe. (…) Est-ce un camp ou une prison ?

Deux bâtiments entourés de clôture, un grand dortoir où s’alignent des lits superposés. Chaque arrivant reçoit un sac contenant vêtements et sous-vêtements, draps de lit, taie d’oreiller, serviette. La douche à la queue leu-leu, puis ordre de rejoindre les autres assis sur leurs lits. Pendant deux jours, on procède à notre identification : empreinte des dix doigts et de la paume de main, puis distribution d’un bracelet avec un numéro, le même attribué à la photo qu’ils gardent de nous sur leur ordinateur. Je suis le “25 E728”.

J 305 : la baignade

Aujourd’hui, pourtant, le premier septembre, je décide de vaincre ma peur et d’affronter la mer, pour la première fois de ma vie. Nous avons eu l’autorisation de sortir du camp, sept de mes compagnons, Malinkés, et moi. Nous trouvons une plage très paisible, équipée de parasols et de transats et encadrée par des buvettes et des restaurants très fréquentés. Comme j’envie les clients ! Les plats sentent si bon et je n’ai pas un sou. Des gens au teint clair se baignent tranquillement. Ils interrompent leur bain en nous voyant arriver et viennent s’asseoir, sans cesser de nous dévisager. Puis, la plupart rangent leurs affaires et quittent les lieux. Je n’en crois pas mes yeux ! Nous voyons bien que c’est notre compagnie qu’ils fuient. Je me sens mal. Décidément, est-ce un crime d’avoir la peau noire ? Ne sommes-nous pas tous descendants d’Adam et d’Ève, créatures de Dieu ? Les souvenirs affreux de la Libye me reviennent en force. La peur recommence à me tenailler : on nous a dit que l’Europe était un continent d’égalité et de droits, sans discrimination sociale, et j’ai la preuve du contraire.

J 360 : L’écriture

Je resterai presque deux mois à Pozzallo. Nous avons beaucoup de temps libre ici, et un jour, en observant les gens autour de moi, j’ai comme un flash-back de tout ce que nous avons vécu depuis un an. Le film se déroule dans ma tête, je n’en reviens pas. Le besoin de raconter surgit à nouveau en moi : oui, je vais écrire le récit de mon voyage.

J 388

Le 31 octobre, on nous appelle au mégaphone. Direction, le bureau de l’Office où des interprètes nous attendent. L’un d’eux prend mes papiers, me fait émarger et m’explique que je suis sur cette liste d’appelés vers l’Allemagne. Ouf, j’attendais tellement ce jour !

J 412

Au matin, il faut que le mégaphone annonce mon nom deux fois pour que je réagisse, tant j’ai perdu l’espoir. Je me précipite au bureau où une employée me dit que cette liste est bien la liste définitive pour l’Allemagne, mais que nous devons d’abord nous rendre dans un hô- pital de Crotone pour subir des examens. Je n’en crois pas mes oreilles et lui demande de répéter ce qu’elle vient de me dire. J’ai bien compris : je me sens comme un poisson tombé hors du bocal et que l’on remet à l’intérieur.

J 415 : campo de Mönchengladbach (Allemagne)

Il est deux heures du matin. Contrôle corporel et fouille de nos bagages. Photo de chacun. Attribution d’une carte comportant nom, date de naissance, date d’entrée, numéro person- nel et numéro de chambre. La mienne : Zimmer 21-0-08-BR 13 12/429. Chacun reçoit un sac contenant des couvertures, des draps, un oreiller et une serviette, un autre du dentifrice, une brosse à dent, un savon, de la pommade et du parfum. Chaque chambre de quatre mètres sur deux est équipée de deux placards, deux lits à une place, un chauffage, une table et une chaise. La fenêtre donne sur les bâtiments voisins, nombreux, portant chacun un numéro. Je partage la chambre avec un frère ivoirien. (…) Je reçois mon Ausweiss, le permis de séjour, pour une durée de six mois. Nous avons le droit de sortir quand nous voulons, à condition de signaler notre départ et notre retour. C’est ça l’Allemagne : tout est organisé de façon stricte mais claire.Des cours d’allemand sont dispensés, je n’y vais pas car les professeurs parlent arabe ou anglais, pas français.

J 489 : campo ZUE Wegberg-Petersholz (Allemagne)

Le matin du 26 février 2020, on frappe à ma porte. Quelqu’un me demande de ranger mes affaires et d’aller déposer au bureau les fournitures données par le camp. À six heures, je suis dans la salle d’attente, avec une soixantaine de personnes destinées comme moi à être affectées dans trois camps différents. De l’intérieur du car, je vois mes amis restés au camp me faire des signes d’adieu. Une séparation supplémentaire, triste, comme à chaque fois. Je garde en moi un long moment ce poids d’avoir à rompre des amitiés, de courte durée, certes, mais riches. Ces frères africains sont notre ancre. Ensemble, nous parlons dans notre langue, mangeons notre cuisine, partageons les mêmes usages.

J 490

On nous annonce que les cours d’allemand sont à notre disposition. Je m’y inscris mais, deux jours plus tard, voilà qu’arrive le covid. Plus de cours. Toutes les activités de groupe sont suspendues, même les repas à la cantine. Chacun doit prendre son plateau repas dans sa chambre. Nous avons interdiction de nous regrouper à plus de trois.

J 1015 : foyer de Leichlingen (Allemagne)

Cela fait un an et huit mois que je suis arrivé en Allemagne, me croyant sauvé. Un an et huit mois que je suis ballotté d’un camp à l’autre, attendant une régularisation qui ne viendra peut-être jamais.

J 1045 : débouté

Un mois après mon arrivée, coup de tonnerre : je reçois une lettre m’informant d’un rendez-vous avec la justice dans le cadre de mon recours. Paniqué, je contacte mon avocat qui me dit qu’il ne peut pas m’accompagner car il sait que je n’ai aucune chance de gagner mon procès. Incroyable mais vrai ! Je lui ai pourtant versé deux cent euros en arrivant pour qu’il me défende. (…) Le lendemain de ma comparution, je ne peux rien apprendre en cours, tant je suis perturbé. Et quand deux semaines plus tard, je vois arriver une grande enveloppe à mon intention, je tremble. À raison : je suis débouté.

Nuit effroyable où s’agitent comme des démons toutes mes souffrances ravalées : la Libye, la Méditerranée, l’attente interminable, partout, sur le bateau, dans les campos, ma santé de plus en plus fragile, le sentiment d’être coupé de ce pays où je ne peux communiquer… Et tout ça pour quoi ? Me retrouver dans ce cul de sac… Seul.

J 1050 : fuir

Je n’ai qu’une issue : fuir ce pays où on ne veut pas de moi, aller en France, retrouver au moins un langage commun et, qui sait, des gens plus humains qui m’écouteront ?

J 1189 : Caen, 1er février 2022

Le bus, la gare. Mes amis m’ont aidé à préparer mon plan de voyage jusqu’à Paris. J’ai décidé ensuite d’aller jusqu’en Normandie tenter ma chance. Paris me fait peur, et j’ai reçu ces derniers temps des nouvelles de trois amis ivoiriens avec qui j’étais sur le bateau. Ils sont à Caen et apparemment contents.

Je suis parti de chez moi en octobre 2018, nous sommes en février 2022. Après plus de trois ans d’errance et d’épreuves, ai-je le droit d’espérer qu’une autre vie m’attend ?

Aujourd’hui, Mamadou Samake vit à Caen. Il est père d’un petit garçon, marié à une femme nigérienne qui a un permis de séjour, mais lui est toujours sans titre de séjour, sous le coup d’une OQTF (obligation de quitter le territoire français) et n’a pas le droit de travailler. Le manuscrit de Mamadou Samake est exposé au sein des collections de Musée de l’Homme, dans le cadre de l’exposition « Migrations : une odyssée humaine » jusqu’au 8 juin 2025.

Une lecture musicale du livre « Le chien qui a vu le Lion » aura lieu le 5 avril à 15h au Musée de l’Homme. Le livre est en vente à la librairie du musée et dans les librairies caennaises.

Pour se procurer le livre, c’est ici.

Illustrations : HubbubHum

Cartes : Arthur Métairie