Des articles rédigés par les étudiants de licence 3e année Humanités Numériques de l’Université de Caen, en octobre et novembre 2021, dans le cadre d’un module d’écriture journalistique encadré par Marylène Carre, de Grand Format.

Entre précarité menstruelle et tabou gynécologique

En 2021, 18,46 % de la population française est considérée comme vivant sous le seuil de pauvreté selon l’INSEE. Ce chiffre ne fait qu’augmenter, notamment chez les étudiants, en lien avec la crise sanitaire. Parmi les difficultés les plus significatives, la précarité menstruelle, qui touche une femme sur cinq selon l’association Règles Elémentaires.

Définition : être dans l’impossibilité, temporaire ou permanente, de se procurer des protections menstruelles adaptées. Difficile à évaluer, le budget alloué aux protections hygiéniques dans une vie s’élève entre 5 000 et 25 000 euros. Pour beaucoup d’étudiantes, c’est une charge de trop. Elles préfèrent alors renoncer à aller en cours ou se voient obligées de fabriquer leurs propres protections de fortune avec des mouchoirs, chaussettes ou éponges, malgré les risques pour leur santé, pouvant aller jusqu’au choc toxique.

En février 2021, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, annonce la mise à disposition gratuite de protections périodiques pour les étudiants dès la rentrée. Un mois plus tard, en mars 2021, l’université de Caen fait installer un distributeur au sein du Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) par le collectif caennais SangSationnel. Celui-ci est placé en retrait des bureaux, pour ne pas freiner l’accès, par pudeur ou pour préserver l’anonymat des jeunes précaires. Le personnel du SUMMPS explique avoir des listes d’attente pour la prise des rendez-vous concernant les sujets autour de la santé corporelle.

Un tabou persistant :

« La tâche aux fesses »

« Demander à sortir et cacher sa serviette dans sa poche. »

« T’aurais pas une serviette ? ». En chuchotant…

« Pourquoi t’es énervée, t’as tes règles ? »

« Les règles, un élément de stigmatisation et de discriminations »

Aux côtés du collectif Sangsationnel, d’autres associations se mobilisent sur la question, dont Assureipss ou SangProtection. Cette dernière a répondu à nos questions.

D’où est venue l’idée de votre association ?

L’association est née de la rencontre entre Jeanne Maneuvrier et Juliette Benguigui, en février 2019. Nous discutions de la précarité menstruelle et des discriminations de genres, et nous voulions aider à notre échelle. Ainsi, nous avons réfléchi aux initiatives que nous pouvions concrètement mettre en place. D’abord l’aide directe aux personnes en situations de précarité nous est venue, puis la nécessité de sensibiliser à ces sujets par le biais d’ateliers et d’activités ludiques nous est apparu évident.

Quel en est l’objectif ?

L’association a deux objectifs, le premier est de fournir une aide concrète et directe aux personnes dans le besoin par le biais de collectes de dons de protections et de redistributions grâce à nos partenaires. Le second est de sensibiliser différents publics, et notamment les jeunes, au tabou des règles, à la précarité menstruelle et aux discriminations.

Pourquoi est-ce un sujet aussi important pour vous ?

Le sujet des règles est important, car il concerne plus de la moitié de la population mondiale mais est encore tabou. Il y a peu de sujets qui sont si peu abordés en société alors qu’ils concernent tant de gens. Les règles sont un élément de stigmatisation et de discriminations très fréquent. Nous sommes aussi parties de notre expérience, de blagues, de moqueries et même de situations que nous avons pu vivre comme embarrassantes et qui sont partagées par de très nombreuses personnes. La précarité menstruelle est un problème de société qui n’est pas abordé, mais pourtant des solutions doivent être trouvées, et cela ne pourra se faire que si les gens en parlent. Il faut libérer la parole sur le sujet des règles et également de la précarité menstruelle.

Êtes-vous fiers des projets menés jusqu’alors ?

Nous sommes très fiers de l’évolution de l’association. En février 2019, nous étions deux à avoir eu une idée. Aujourd’hui nous sommes une association étudiantes composée de 14 membres, dont les initiatives ont été labellisées à deux reprises par ONU Femmes France en 2020 et 2021, et nous avons été sensibiliser des jeunes européen.ne.s au Parlement Européen de Strasbourg. Nous avons fait beaucoup de chemin en peu de temps. De plus, malgré la crise sanitaire, nous avons réussi à continuer des collectes et des interventions auprès du public. Je pense qu’aucun d’entre nous au sein de l’association n’aurait espéré pouvoir mener toutes ces actions.

Jusqu’où pensez-vous pouvoir aller ?

C’est très difficile à estimer. Nous travaillons en partenariat avec la structure Youth Feminist Europe, qui met en relation des associations et collectifs de toute l’Europe pour développer une campagne liée à la précarité menstruelle. Nous espérons que cette initiative aura un impact. Il y a encore quelques mois nous étions à Hérouville Saint-Clair, mais début octobre nous avons été invités au Parlement Européen pour sensibiliser des jeunes européen.e.s. L’évolution est assez rapide, et nous sommes excités et ambitieux, donc nous irons le plus loin possible.

Ce sujet est géré par des associations et des collectifs, mais pas par les institutions.

Pensez-vous que ce problème de précarité puisse être éliminé dans les années à venir ?

Malheureusement, je ne pense pas. Pour que le problème soit vraiment pris en charge, il faudrait que l’État s’en mêle, si ce n’est l’Union Européenne mais aucun des deux ne semble pour l’instant en faire un vrai sujet de discussion. Cependant, de belles initiatives ont été mises en place, comme la gratuité en Écosse, mais cela reste trop localisé. Le gros souci c’est que ce sujet est géré par des associations et des collectifs, mais pas par des institutions gouvernementales.

La crise sanitaire a-t-elle impacté cette question ?

Évidemment, la crise sanitaire a impacté les plus en difficultés, dont les personnes en situation de précarité. On a vu un afflux de jeunes dans les structures d’aide alimentaire et d’hygiène. Nous en avons discuté avec le Secours Populaire d’Hérouville qui sont nos partenaires et ils ont eu une grosse demande de produit d’hygiène, ce qui n’était pas le cas avant.

Êtes-vous satisfaits de ce qui est mis en place dans les universités suite à l’annonce de Frédérique Vidal ?

C’est un début encourageant mais ce n’est pas assez. Au moins le sujet est discuté au niveau gouvernemental et c’est essentiel mais comme je le disais, ce n’est pas une vraie discussion c’est une petite mesure isolée. Les étudiant.e.s sont un public qui est confronté à la précarité c’est évident, mais ce n’est pas le seul. Qu’en est-il des SDF, des migrant.e.s, des personnes handicapées, des personnes incarcérées, des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, des personnes isolées ? Il faudrait au moins étendre ces mesures à toutes les personnes en situation de précarité. Mais le mieux seraient d’avoir une politique harmonisée, inclusive et accessible à tou.te.s.

Trouvez-vous que le tabou autour des menstruations diminue grâce aux actions comme celles de votre association ou d’autres ?

Je pense que le tabou diminue, la preuve en est des mesures de Madame Vidal. De plus en plus d’associations, de collectifs, de personnalités se mobilisent pour sensibiliser à ces sujets. Et c’est une excellente nouvelle, nous sommes persuadés à Sang Protection que l’éducation et la sensibilisation sont les clés. En effet, l’aide directe est indispensable mais par l’éducation et la sensibilisation, des solutions peuvent être trouvées au long terme, qui réduiraient ou supprimeraient la précarité menstruelle. Les collectes ne sont pas une solution viable, c’est essentiel mais il faut plus que cela pour que l’on n’ait plus besoin de ces collectes, et que les personnes sortent de cette situation de précarité menstruelle. Les associations et autres structures bénévoles et non gouvernementales ne peuvent pas avoir à trouver des solutions seules.

Agathe Maneuvrier-Hervieu

Précarité étudiante : situation alarmante en Normandie

À Caen, le Secours populaire d’Hérouville-Saint-Clair a mis en place des distributions alimentaires pour les étudiants précaires en ce mois d’octobre. Les bénévoles sont dépassés par l’afflux des demandeurs. Les étudiants doivent faire des sacrifices pour joindre les deux bouts. « Sans cette distribution, je ne pourrais pas manger » explique Khadija, étudiante marocaine de 22 ans. « Nous n’avons jamais vu ça, nous allons finir par manquer de stock », alertent les bénévoles. Au Havre, les logements étudiants du CROUS sont complets. « Du jamais vu » pour la direction de l’institution. Certains doivent dormir dans leur voiture, voire dans la rue.

TURFU Festival : un festival qui se conjugue au participatif !

François Millet travaille pour le Dôme (centre de sciences de Caen Normandie), où il est LivingLab manager. Il est aussi co-créateur du TURFU Festival, dédié à la recherche et à l’innovation participatives, dont la dernière édition a eu lieu en octobre 2021.

Comment est né le projet du festival ?

Ici, nous développons une démarche LivingLab, que nous utilisons pour faire de la médiation scientifique. Notre façon de travailler autour des sciences et techniques, ce n’est pas forcément de faire des expositions, des conférences et autres : nous organisons des ateliers où les gens viennent faire et imaginer des choses. Tout cela est natif du projet même du Dôme. Quand le Dôme a ouvert ses portes, rapidement nous nous sommes dit que nous voulions créer un festival, un temps fort qui permette de montrer toute la diversité de ce lieu d’activité.

Quels sont les différents thèmes abordés lors des ateliers ?

Les thématiques sont variées d’une année à l’autre : c’est avant tout la démarche qui nous intéresse, c’est-à-dire des débats, des rencontres, des temps pour tester, imaginer ou fabriquer des choses. Les thèmes sont ceux qui agitent notre époque, ce sont des thèmes de science et société. Il y en a cinq : la question de la santé et du corps ; la question du territoire, de l’urbanisme et des mobilités ; la question de la transition énergétique et du climat ; le thème de l’agriculture, de la biodiversité et des ressources naturelles ; et enfin le thème de la culture et de l’éducation. Il y a également une thématique qui vient questionner la place du numérique à travers tous ces thèmes.

Qui peut-on rencontrer lors du festival ?

On peut tout d’abord rencontrer des gens en venant aux ateliers. Puis nous faisons un choix de personnalités qui nous inspirent ou qui nous intriguent, ou bien dont les propos et les réalisations font partie des sujets qui nous nourrissent au quotidien. D’autre part, ces personnes peuvent développer des idées ou des expertises que nous souhaitons véhiculer plus largement. Nous les invitons aussi à venir en partie critiquer ce que l’on fait.- Extrait du site : « recherche participative et innovation ouverte ».

« Un jeu où l’on vient apporter sa part, prendre part et en retirer une part. »

En quoi s’agit-il d’un festival qui « se conjugue au participatif » ? En quoi les visiteurs peuvent participer à la recherche, apporter quelque chose ?

Les gens peuvent venir fabriquer quelque chose, ils peuvent apporter leurs idées, leurs points de vue, leur vécu, leur expertise et leurs critiques. Nous essayons de tout documenter : ils peuvent revendiquer ce qu’ils ont mal pris, ils peuvent revendiquer le fait qu’ils ont participé : c’est un jeu où l’on vient apporter sa part, prendre part et aussi en retirer une part.

Le progrès technologique peut-il seul résoudre les problématiques de notre société ?

Il faut arrêter de penser que c’est le progrès technologique qui va apporter des solutions. Nous pensons que c’est une erreur de ne pas interroger nos pratiques et nos croyances. Il ne faut pas se dire qu’on peut continuer à polluer les océans parce qu’on va inventer un bateau pour les dépolluer, qu’on peut continuer à émettre du CO2 parce qu’on trouvera bien une solution pour le capter, ou qu’on peut attraper le covid parce qu’on trouvera un vaccin ! On ne se préoccupe pas de changer nos modes de mobilités, de travail, ou encore de protéger les espaces naturels. On se dit toujours qu’on trouvera une solution, alors pourquoi changer nos modes de vie ? C’est aussi cela que nous venons questionner : nous voulons réintégrer la question des modes de vie.

« Tout un chacun a le droit de participer et de travailler avec des chercheurs. »

Que voulez-vous transmettre aux visiteurs à l’issue de ce festival ?

Il ne s’agit pas forcément d’un festival de transmission : c’est avant tout un festival de partage et de participation. Les gens peuvent revendiquer un engagement, des apprentissages et des rencontres. Nous voudrions qu’ils puissent se dire que tout un chacun a le droit de participer et de travailler avec des chercheurs. Non, il n’y a pas de sujets où il faut s’interdire de s’exprimer ou de faire des choses. Toutefois, il convient de le faire non pas en s’appuyant sur des vidéos qu’on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais plutôt en s’interrogeant et en rencontrant des experts, et aussi en questionnant leur position d’experts. En effet, ce n’est pas parce qu’on est expert qu’on peut répondre à tout. S’il y a vraiment quelque chose qu’on veut essayer de transmettre, c’est une culture du participatif, notamment sur les enjeux de science et société. Même quelqu’un qui n’a pas de compétence particulière a son propre vécu, et ce vécu peut apporter des informations. Nous voulons imaginer un dialogue entre science et société.

Noumy Toulorge

Pass sanitaire : le peuple en colère !

Depuis la découverte du Covid 19, un « nouveau monde » est né. La propagation aiguë du virus a participé à l’affolement non seulement du peuple, mais aussi de l’Etat qui a pris plusieurs mesures sanitaires pour arrêter cette pandémie. Masques, confinement, gestes barrières, vaccin, pass sanitaire obligatoire… La France s’est mobilisée, mais à quel prix ?

En France, le vaccin pour tous a été mis en place en juin 2021. Si une grande partie de la population a opté pour se faire vacciner, une autre partie refuse catégoriquement. L’annonce du pass obligatoire le 12 juillet 2021 par le Président Macron a entrainé une vague d’immunisation, mais aussi des mouvements de protestation partout en France. Notamment à Caen, où plus de la moitié de la population est pourtant vaccinée. Rencontre avec l’un des organisateurs de ces manifestations « anti-pass » du samedi, Cédric, militant communiste et révolutionnaire de 35 ans.

« Je n’ai rien contre le vaccin, ce qui me dérange, c’est l’obligation du pass sanitaire pour continuer à vivre notre vie normalement. Pour moi, c’est une obligation de se faire vacciner déguisée et donc une atteinte à notre liberté. C’est donc la façon dont Macron met les choses en place qui me dérange le plus. Il ne dit pas clairement les choses et préfère nous mentir ».

Cédric conteste la méthode répressive et le manque de considération du peuple, particulièrement dans les quartiers populaires. « On sait que ce sont les habitants des quartiers populaires qui sont le moins vaccinés. Pour moi, il y a un problème d’ignorance et de méfiance par rapport au monde médical qui peut être assez condescendant avec le peuple et au lieu d’utiliser d’autres méthodes pour obtenir leur consentement, on utilise des méthodes répressives. »

Une logique de discrimination de classes

La jeunesse dans les quartiers populaires est plus touchée par le pass sanitaire qui met encore plus une limite à leur liberté déjà très réduite. D’après INJEP, l’Institution Nationale de la Jeunesse et de l’Education Populaire, déjà 10 % des enfants sont exclus de toute pratique sportive ou culturelle : « Il y a une logique de discrimination des classes, car les lieux comme les restaurants et les cinémas ne leur sont déjà pas aussi accessibles, et là, à cause du pass sanitaire on les exclue encore plus. »

« Ce qui me motive vraiment à faire ses manifestations, c’est d’abord le processus de défendre mes idées politiques, mais aussi le fait que ça soit un mouvement social singulier et inhabituel. C’est la première fois qu’il y a une mobilisation qui se passe en plein été et qui prend autant d’ampleur à cette saison de l’année. Par ailleurs, c’est une manifestation qui concerne toute la population, car le pass freine la liberté de tous. Il est donc important, de montrer que dans ce mouvement, il n y a pas seulement des anti-vaccins et des réactionnaires ».

Pour le militant communiste, le mouvement rejoint aussi celui contre la réforme des retraites, passée avec le pass, et des gilets jaunes. « Au début, on était près de 3 000 tous les samedis, à marcher dans les rues pour monter qu’on est contre la réforme des retraites et pas seulement contre le pass sanitaire. On voulait reprendre les mouvements sociétaux et militer pour que les modes d’action soient un peu plus qualitatifs et audacieux, qu’il ne s’agit pas seulement de faire un défilé en faisant des actions symboliques. »

Désobéissance citoyenne

Une manifestation en particulier reste dans les mémoires, celle du 11 septembre, où les manifestants se sont infiltrés dans certains lieux ou le pass sanitaire est obligatoire, comme le cinéma Pathé, aux Rives de l’Orne, ou la piscine du centre-ville « C’est une question de rapport de force, on voulait montrer une détermination en faisant quelque chose qui n’est pas autorisé. L’accomplissement de ce projet, montre une bonne cohésion du cortège et une manière d’être efficace dans l’action. On ne s’est pas contenté du défilé autorisé, prévu et organisé ; on a fait quelque chose d’illégal en prenant tous les risques qui s’ensuivent, avec la police, mais aussi la justice. » Or, parmi les manifestants, il y a alors peu de militants habitués aux rapports de force. L’effet de surprise a permis d’éviter la confrontation, notamment avec les forces de police, qui se montreront beaucoup plus nombreuses les semaines suivantes. Le nombre de manifestants s’est aussi réduit, passant de 3 000 cet été à 300 en octobre. Mais le mouvement persiste.

Sabrina Stanojevic

Le monde du 11 septembre dans l’œil des lycéens

Jusqu’au 31 mars 2022, le Mémorial de Caen accueille une exposition sur le 11 septembre 2021. Vingt ans après l’évènement, le musée revient sur l’attentat et ses conséquences à travers des photos et documents d’époque. Des lycéens de première partagent leurs ressentis.

L’impact des photos

« Je me suis sentie démunie face à certaines photographies », confie Sarah après avoir vu l’exposition. L’impact des photos est le même pour la plupart des élèves. Paul a été « très marqué par certaines d’entre elles ». Les clichés des attentats à New York, mais aussi en Irak ou en Afghanistan, sont sans filtre et témoignent de la violence de ces évènements. Certains sont connus dans le monde entier, comme l’explique Mathilde Rouquet, la responsable des archives du Mémorial. « Les photographes exposés ont pour la plupart reçu un prix, c’est le cas du photographe afghan Massoud Hossaini et son cliché tristement célèbre « La jeune fille en vert » qui a reçu le prix Pulitzer en 2012 ». Pour Érik, lycéen, les photos sont « instructives » et montrent une réalité qu’il n’avait jamais osé imaginer.

Un problème plus grand qu’ils ne le pensaient

L’exposition a permis pour beaucoup d’élèves de découvrir l’ampleur du problème. « Je n’avais jamais été confronté au problème évoqué de cette manière » explique Sarah. Les attentats sont présentés de l’intérieur, par ceux qui les ont vécu, et la situation géopolitique, qui est souvent passée sous silence, est mise en avant au travers des divers supports. Érik a eu la chance de visiter le musée reconstruit sur le site des tours jumelles à New York, en mémoire des évènements.

« Montrer », « expliquer»

Les enjeux derrière cette exposition sont multiples. Isabelle Bournier, directrice culturelle et pédagogique, insiste sur son l’objectif « d’apporter des éléments de réflexion [….] les clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. ». Les jeunes interrogés ont compris cette dimension et veulent poursuivre cette action de mémoire. « Il est important de montrer au public l’ampleur des dégâts qu’il y a eu suite au 11 septembre. Pas seulement les victimes des tours jumelles, mais toutes les victimes du conflit. » commente Paul, tandis que Sarah parle « des enjeux cachés » qu’elle a eu du mal à cerner mais qui, après réflexion, lui ont permis de comprendre cette crise.

« Le monde du 11 septembre »

Un nouveau monde est-il né après le 11 septembre ? C’est la question que soulève l’exposition. Et quel monde ? « Un monde en reconstruction diplomatique » pour Sarah ; « un monde de guerre pour l’Irak et l’Afghanistan, de destructions et de victimes civiles » pour Paul. Le monde dans lequel nous vivons est un monde transformé par les attentats. Ces images ont marqué au fer rouge les mémoires de ceux qui ont vécu ce jour terrible, mais aussi celle des nouvelles générations pour qui elles sont tout autant traumatisantes. L’exposition permet aux élèves de saisir ces évènements auxquels ils n’ont pas assisté et leur contexte géopolitique. « Comprendre pour que cela ne se reproduise plus », conclut Érik.

Lucie Barbey

Quand les trentenaires se tournent vers l’habitat partagé

Projet de vie commune, engagement ou défi écologique, les colocations passées la vie étudiante sont de plus en plus fréquentes dans le monde rural, auprès des trentenaires, familles mono-parentales ou personnes âgées. Vivre en communauté, c’est baisser les dépenses du porte-monnaie en partageant les moyens et les espaces communs, mais c’est également une manière de mutualiser les compétences et les rencontres. Rencontre avec Anne-Lise dans un village du Pays de la Loire, jeune trentenaire en reprise d’étude, qui livre quelques secrets concernant son habitation.

Quelles sont les motivations principales de l’intégration dans un lieu partagé entre de nombreuses personnes ?

J’ai toujours habité en colocation pendant mes études, mais ce n’était pas le même type de colocation. On partageait moins de choses, chacun s’occupait de ses repas, etc. Ces expériences ont tout de même été agréables. Lors de l’arrivée dans cet habitat, la première motivation était de rejoindre un groupe d’amis avec lequel j’avais envie de vivre au quotidien. Avant d’emménager dans la colocation où j’habite, j’y avais déjà passé quelques week-end, pour venir voir des amis. J’avais trouvé leur mode de vie joyeux, simple, et très familial. Petit à petit j’ai vu beaucoup d’autres aspects positifs à cette colocation. A plusieurs, on a beaucoup plus d’énergie et d’entrain. Faire la cuisine, s’occuper du jardin et du potager, aller à un concert, animer une chasse aux trésors pour les enfants du quartier, ou même tout simplement faire le ménage : la motivation des uns entraîne celle des autres.

Quels sont les principaux avantages de cet espace commun ?

Nous avons la chance d’avoir une maison avec un grand jardin, dont l’entretien est facile, puisque nous sommes six à nous en occuper. Individuellement, nous n’aurions pas forcément pu louer un tel espace. Les avantages économiques sont également conséquents : en étant six, nous ne consommons pas beaucoup plus d’électricité que si nous étions quatre, par exemple. Or, nous partageons tous les frais.

Partager un espace commun, cela veut aussi dire prendre des repas ensemble, cuisiner ensemble. Et, bien évidemment, nous ne nous mettons pas tous ensemble à cuisiner, ce qui fait que je n’ai pas à cuisiner tous les jours, tout en mangeant de très bonnes choses. C’est un sacré gain de temps !

Est-ce que vivre ensemble dans une période d’âge charnière permet de développer des projets ?

Nous sommes tous amis, dans cette colocation, et nous échangeons beaucoup sur nos envies, nos idées, nos projets. C’est arrivé de nombreuses fois que nous motivions ensemble pour créer des projets. Par exemple, deux de mes colocataires ont embarqué une autre amie dans la création d’un bar associatif dans la ville où nous habitons, qui manque de lieux de sociabilisation. Aussi, au printemps dernier, suite à la perturbation de la vie culturelle (du fait de la pandémie de coronavirus), deux colocataires ont imaginé un cycle de six projections de cinéma en plein air, dans notre jardin. L’idée était d’ouvrir ces projections à nos voisins pour les rencontrer et partager un bon moment, et de pallier à la fermeture de certains lieux culturels. Ça a très bien marché !

Est-ce une manière d’aller plus loin dans la transition écologique, question majeure en ces temps de mouvance ?

Cet aspect-là n’est pas notre principale motivation, mais il est indéniable que le fait d’habiter à plusieurs est un pas vers la transition écologique. Nous avons plusieurs voitures, car nous les possédions déjà avant, mais nous covoiturons très souvent. Comme je le suggérais plus avant, l’énergie dépensée pour chauffer la maison permet à six personnes de vivre « au chaud », alors qu’on dépenserait la même quantité d’énergie pour chauffer la maison si seulement deux personnes y habitaient.

De la même manière, la mutualisation de nos budgets « nourriture » nous permet d’avoir accès à une alimentation de très bonne qualité (la plupart du temps bio, et locale), sans se ruiner.

Voyez-vous ce mode de vie comme une « communauté » ? Autrement, quel serait le mot le plus approprié ?

Je n’aime pas particulièrement employer ce mot, parce qu’il renvoie à l’idée de marginalisation. Quand on entend communauté, on imagine facilement un univers hippie, fonctionnant en dehors de la société, ou bien l’idée de communauté religieuse, idées qui peuvent faire peur, rebuter. De fait, plusieurs personnes nous ont déjà demandé : « qu’est-ce que ça fait de vivre en communauté ? ». J’aimerais bien savoir quelles différences ils voient avec une colocation. Nous sommes un groupe d’amis qui a décidé de vivre ensemble parce que l’on s’entend bien, et que nos modes de vie sont compatibles. Vivre ensemble ne nous demande d’efforts, un peu à l’instar d’une famille. Je peux parfois avoir des idées politiques marginales, mais je n’ai pas l’impression que mon mode de vie le soit, ni qu’il faille le cataloguer. Dans notre société, on organise notre habitat très majoritairement autour du noyau de la famille, rendant toute autre manière d’habiter un peu étrange. La colocation n’est-elle réservée qu’aux jeunes pendant leurs études ? Est-on obligé de vivre avec sa famille ? Mona Chollet questionne très bien cela dans son livre Chez soi, dont je recommande la lecture.

Quels sont les rapports avec le voisinage vis-à-vis de cette « communauté » ?

Ces rapports sont justement… des rapports de voisinage ! Je crois que nos voisins ne nous voient pas comme une « communauté », mais tout simplement comme une bande d’amis qui vit ensemble. Encore une fois, notre mode de vie et nos manières d’être n’ont rien de farfelu : nous travaillons, cuisinons, nous nous occupons de notre jardin, nous regardons des films… Un quotidien très classique !

Avez-vous des « réunions », visant à faire un point sur la situation interne de la colocation ?

Nous avons la chance de ne pas avoir besoin d’en faire souvent. La majorité des membres de la colocation se sont rencontrés via un mouvement d’éducation populaire (le MRJC), et au sein de ce mouvement nous nous sommes construit un même rapport au collectif. Quand un colocataire se sent gêné par quelque chose, il le dit, simplement, lors d’un repas ou d’un moment où nous sommes tous réunis. Les choses sont assez simples, et spontanées, car personne n’a peur de se dire les choses. Toutefois comme dans toute relation humaine : quand on est énervé ou frustré par un comportement, ça va tout de suite beaucoup mieux en le disant !

Seriez-vous prête à retourner vers un mode de vie plus individuel ?

Pour le moment, non. Une personne de ma famille me disait l’été dernier qu’elle ne pourrait pas vivre en collectif. Je crois qu’elle perçoit le collectif comme une contrainte, là où moi j’y puise une énergie incroyable. Cette colocation est vraiment un espace ressource, qui me nourrit, dans lequel je me construis. Le quotidien (cuisine, ménage, etc.) me prend beaucoup moins de temps, et cette organisation collective coûte peu cher. Pourquoi en changerais-je ? Prochainement, je vais acheter une maison, et nous avons envie d’en faire à nouveau une colocation. La principale différence sera qu’en tant que propriétaire, nous pourrons réaliser tous les travaux que nous souhaitons faire ! Grâce à cela, j’ai découvert principalement de très belles amitiés !

Quels sont les conseils que vous donneriez à quelqu’un qui hésite à franchir le pas ?

Il existe énormément de manières d’habiter en colocation. La première que l’on essaie n’est pas forcément la bonne, alors il ne faut pas se décourager. J’ai l’impression que pour vivre une chouette expérience de colocation, il faut aimer le collectif, aimer les autres, et avoir conscience que cela n’empêche pas d’avoir envie, parfois, de moments plus individuels et plus tranquilles.

J’ai testé pour vous : la colocation en plein confinement

« 1er avril 2021, début du 3e confinement. Après avoir passé les deux premiers chez mes parents, je décide, après concertation avec ma colocataire, de rester dans mon appartement étudiant. Ayant la chance d’avoir quelques cours qui avaient repris en présentiel en février, j’avais repris l’habitude de la ville universitaire -avec les terrasses et les cinémas en moins. Toutefois, même si les cours étaient terminés puisque nous approchions les périodes d’examens, mon emploi étudiant me permettait de continuer de sortir plusieurs jours par semaine. Ce fut également l’occasion de me rapprocher de cette fameuse personne qui partageait mon toit : une amie de longue date, mais avec qui il n’est pas toujours facile de passer du temps alors que nos emplois du temps respectifs d’étudiants ne coïncident que très rarement pour avoir une soirée commune. Soirée que l’on passe alors devant un épisode de série.

Je ne cache pas ma crainte face à l’idée de se marcher dessus et de finir par s’injurier de tous les noms (ce qui pouvait arriver, ne mentons pas), mais ce fut bien moins fréquent que ce à quoi je m’attendais. Nous avons cuisiné, nous nous sommes promenées à vélo, et avions la chance d’avoir un balcon, sur lequel le soleil frappait toute la journée. Ce fut également l’occasion d’apprendre à connaître nos voisines, également étudiantes, avec lesquelles nous discutions depuis nos balcons respectifs. Une petite organisation se mettait donc en route : c’est grâce à celle-ci que j’arrivais à placer des plages horaires de travail, tout en ayant du temps personnel. La colocation permet d’apprendre à savoir dire au gens que l’on a besoin de temps seul, en dehors des toilettes. J’espère éviter un énième confinement, mais si c’était à refaire avec les mêmes droits de sortir dans un rayon de 10 kilomètres, je le ferais sans hésiter. Toutefois, si les restrictions revenaient à 1 km, je rentrerais dans la campagne familiale afin de jouir du jardin. »

Agathe Maneuvrier-Hervieu

Un village numérique à Cherbourg

Le « village numérique » est un Espace Public Numérique (EPN) à Cherbourg-en-Cotentin. Ce service public permet d’utiliser des outils numériques pour apprendre et créer gratuitement.

Le village numérique ouvre ses portes à tout type de public et fonctionne grâce à ses animateurs formés aux matériels numériques. Il s’agit d’une structure municipale, subventionnée par la ville, la région ou des appels à projets. Cet EPN est ouvert du lundi au samedi sauf le matin qui est réservé à l’accueil de groupes ou à des interventions extérieures en collèges spécialisés, EHPAD etc. Le local est organisé sous cette forme depuis près de trois ans, bien que le concept existe depuis une vingtaine d’années dans la ville, sous le nom de « village des enfants ».

Le rez-de-chaussée est composé de trois salles. La première est une salle détente, avec des canapés, un ordinateur et une fontaine à eau. Il y a également une vitrine dans laquelle sont disposés des objets résultant de l’utilisation des machines de l’établissement. La seconde salle possède presque une dizaine d’ordinateurs qui peuvent être utilisés en accès libre ou avec des ateliers. Ces derniers ont lieu trois fois par semaine et ont divers objectifs. Cela peut aller de la retranscription de cassettes sur ordinateur à l’aide aux démarches administratives. « Nous ne faisons par contre pas de dépannage informatique, on renvoie vers des entreprises privées pour éviter de créer de la concurrence » précise Emmanuel Hollande, chef d’équipe Usages Numériques.

Un laboratoire pour créer

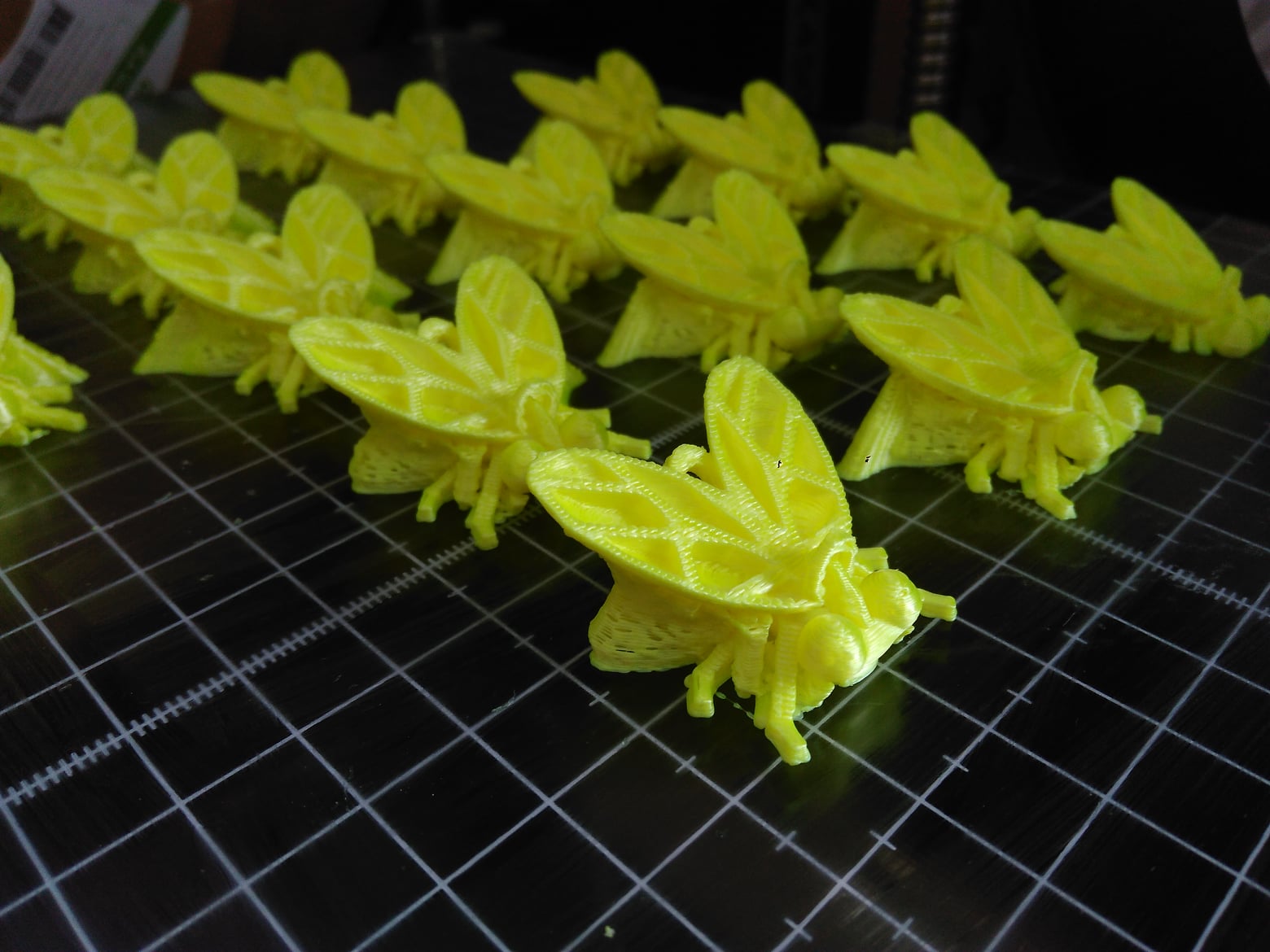

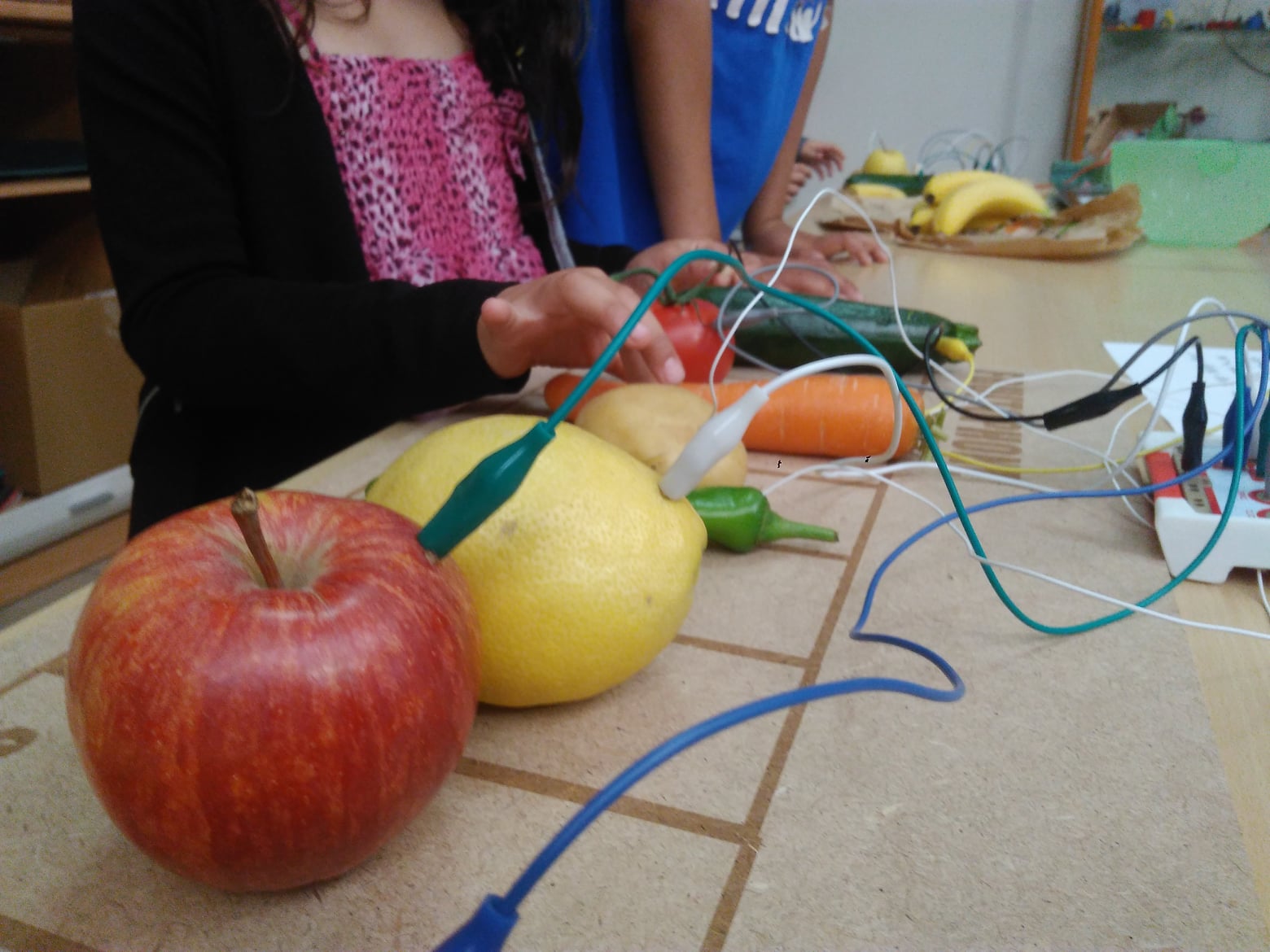

La dernière salle du rez-de-chaussée est sans doute la plus technique puisqu’elle propose l’utilisation de machines à première vue plus complexes, et requiert au départ l’aide des animateurs. Trois imprimantes 3D utilisent du PLA, une matière à base d’amidon et de plastique, disponible en différentes couleurs. Il suffit de créer sur ordinateur ce que l’on veut imprimer ! Le public peut aussi utiliser une brodeuse, qui à partir d’une image numérique, brode sur un tissu. La découpeuse laser taille avec une extrême précision dans toutes les matières comme le bois, le plexis, le papier, le verre… Et pour terminer la visite, une machine pour créer des stickers et une autre pour le flocage. Le personnel peut aussi conseiller le public sur le meilleur matériel à acheter, en toute transparence puisque ce n’est pas une entreprise. D’ailleurs, l’utilisation des machines se limite à un usage individuel. Ici, on ne produit rien à vendre, ni logos, ni marques.

Pour les jeunes : jeux vidéo, vidéo et musique

À l’étage, une salle est dédiée aux jeux vidéos et touche donc plus particulièrement le jeune public. Emmanuel Hollande explique : « Souvent, ils jouent déjà chez eux, mais ça leur permet ici de jouer à d’autres jeux et avec d’autres personnes ». De plus, le matériel disponible dans cet EPN est généralement plus puissant que celui que ces jeunes possèdent. Ils peuvent également découvrir des anciennes consoles ou créer à partir d’ateliers. « Ils ont reconstruits avec notre aide une arcade avec pleins d’anciens jeux dessus ». L’équipe du village numérique est en train de mettre en place avec ces jeunes une exposition autour de l’histoire du jeu vidéo, bien que celle-ci ait pris du retard avec le covid.

Plus loin, le public a accès à une salle réservée au stream, c’est-à-dire pour créer du contenu sur internet (Youtube ou Twitch). Cette salle existe au détriment de la salle VR (réalité virtuelle) qui a dû se mettre en pause le temps de la pandémie. Le mercredi après-midi, le local est autorisé à utiliser le gymnase de la ville, accolé à leur bâtiment. Cela permet aux jeunes de se défouler et de limiter le tempos devant les écrans.

Le dernier atelier crée est dédié à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Cela se présente comme un studio en accès libre, qui contient des micros, un piano, des pads et des ordinateurs. Au départ, l’utilisation de ce matériel peut nécessiter l’aide d’un animateur. Ces derniers sont comme des « généralistes du numérique » selon les termes d’Emmanuel Hollande. Ils ne peuvent pas être spécialistes pour tout, et suivent des formations pour savoir utiliser au minimum chaque matériel. Ainsi, le public peut accéder à diverses utilisations du numérique, épaulé par un personnel renseigné et compétent.

Un EPN (Espace Public Numérique) est un espace gratuit ouvert au public dans une collectivité. Créé à l’initiative de la Région Normandie, il propose des outils numériques tels que des ordinateurs ou, pour certains, des imprimantes 3D. De nombreux projets peuvent y être réalisés. On trouve près de 150 EPN, dont celle de Cherbourg, une des plus grandes en terme d’espace de travail, nommé le « village numérique ». Plus d’informations ici.

Odessa Aubry

Faire ses études à l’étranger en période de pandémie

Rentrée 2021. Un semblant de retour à la vie universitaire, avec la réouverture des frontières pour les échanges à l’étrangers. Semblant, car avec des aménagements et des changements de dernière minute. Certains étudiants ont annulé leur année à l’étranger, tandis que d’autres ont eu l’autorisation de partir 48h avant. Les conséquences sont multiples : certains se sont retrouvés sans logement, ici ou à l’étranger, d’autres essaient de se faire rembourser ce qu’ils ont avancé. Ceux qui sont partis ont parfois dû quitter leurs proches par un simple SMS.

Rencontre avec deux étudiantes françaises : l’une a annulé son voyage en Finlande, tandis que la seconde est partie terminer sa licence à Taïwan.

Annuler son séjour pour cause de pandémie

Quelles étaient vos motivations pour partir étudier à l’étranger, dans quel pays ?

Je suis actuellement étudiante en 3ème année de Licence LLCER Études Nordiques, langue de spécialisation finnois. Je souhaitais partir en Erasmus en Finlande, à l’université d’Helsinki, pour ma 3ème année de Licence car, en tant qu’étudiante en langues et cultures étrangères, il me semble essentiel de partir dans son pays de spécialité. C’était également mon souhait avant de commencer mes études.

Depuis combien de temps prépariez-vous la rentrée 2021 ?

J’avais le souhait de partir en Erasmus en Finlande avant de commencer ma Licence. Je me préparais réellement, administrativement, depuis le commencement de ma deuxième année de Licence et jusque durant l’été.

Étiez vous refusée (visa, transport…) ou était-ce votre choix que de ne pas partir ?

Malgré mon envie de partir, ce fut ma décision de mettre fin à l’échange, environ 20 jours avant le départ prévu. Cette décision fut le résultat d’une longue réflexion. Les cours du premier semestre à l’université d’Helsinki devaient se dérouler à 100% en distanciel mais la situation sanitaire s’aggravant en Finlande au cours de l’été, l’année entière et même les évènements d’accueil furent passés en distanciel. J’ai eu peur de passer l’année dans ma chambre étudiante, dans l’incapacité de faire des rencontres et de vraiment m’intégrer et m’imprégner du pays. J’ai donc pris la décision d’annuler mon échange.

Cette année à l’étranger s’inscrivait-elle dans un projet ? Une validation de parcours ?

Cet échange n’était pas obligatoire pour valider ma Licence. L’échange est recommandé par le corps enseignant et il s’agissait également d’un projet personnel.

Combien de temps avant le départ avez-vous officiellement « abandonné » le projet et pensez-vous pouvoir le renouveler ?

Après avoir annulé mon échange, à la fin du mois de juillet, j’ai dû faire vite pour retrouver un logement et j’ai eu la chance de trouver un appartement dans la résidence étudiante dans laquelle j’ai vécu durant mes deux premières années de Licence. Je pourrais refaire une demande d’échange pour mon année de Master l’an prochain.

Partir à l’étranger étudier pendant la pandémie

Quelles étaient vos motivations pour partir étudier à l’étranger, dans quel pays ?

Je voulais partir à l’étranger afin d’améliorer mon niveau de 中文 [chinois, NDLR].

Depuis combien de temps prépariez-vous la rentrée 2021 ?

Je préparais ma rentrée depuis fin août, c’est-à-dire une semaine avant le départ. C’est aussi à ce moment-là que j’ai appris que j’avais l’autorisation pour partir. J’avais pris connaissance de la possibilité de ce voyage au début de ma licence, en 2019.

Quelle était la procédure lors de votre arrivée sur le territoire ?

Dès mon arrivée sur le territoire, j’ai réalisé une quarantaine avec une auto-évaluation de santé durant 22 jours. Tout cela s’est fait dans un hôtel assigné. Les membres du personnel déposaient les plats devant notre porte et venaient récupérer les poubelles celles-ci une fois fermées. Nous n’avions pas l’autorisation de sortir de cette chambre.

Avez-vous sur place du distanciel ?

J’ai un cours en ligne le lundi et mercredi matin car les étudiants étrangers ne sont pas tous arrivés sur place.

Comment avez-vous géré la question du logement ?

J’ai été acceptée dans un logement étudiant grâce à une bourse donnée par la Taiwan-Europe Connectivity.

Avez-vous des craintes face à l’évolution possible de la situation sanitaire ?

Je crains que les déplacements ne soient encore plus restreints. Pour le moment, la situation ne me permet pas de rentrer dans de bonnes conditions car il faudrait refaire une quarantaine au retour, ce qui semble impossible face au manque de temps.

Agathe Maneuvrier-Hervieu

L’art du métal : un patrimoine toujours vivant en Normandie

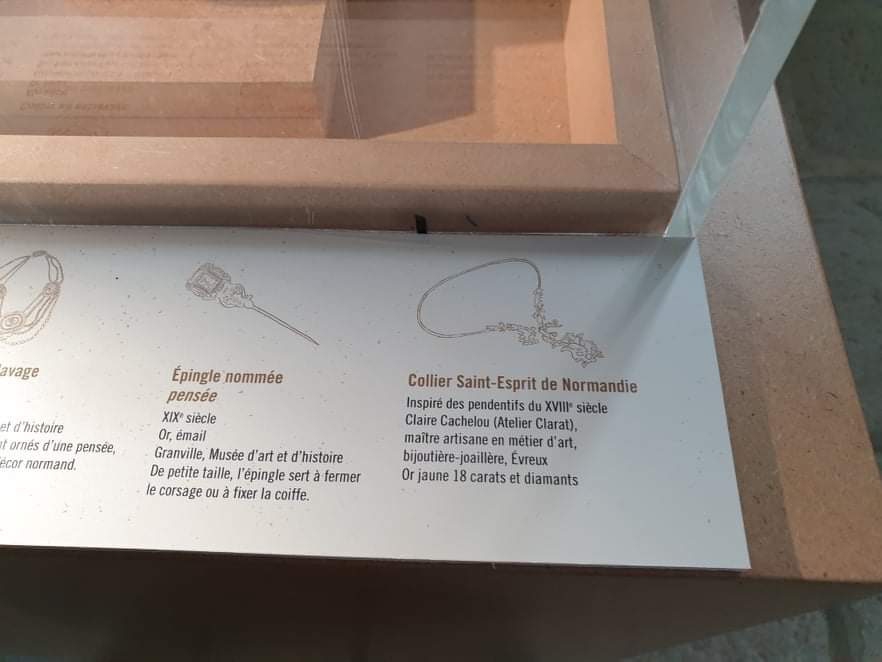

L’abbaye du Mont Saint-Michel révèle le travail méconnu des artisans du métal en Normandie du Moyen-Age à aujourd’hui, dans l’exposition « Merveille d’or et d’argent : trésors cachés et savoir faire de la Manche ».

C’est l’un des évènements incontournables de la Manche en cette fin d’année 2021 : l’exposition « Merveille d’or et d’argent : trésors cachés et savoir faire de la Manche » au Mont Saint Michel. La huitième merveille du monde accueille des œuvres dont la thématique principale est le métal. Un matériau méconnu mais dont l’exposition tend à montrer la beauté à travers des pièces ayant traversé les siècles. Le département de la Manche, en partenariat avec le Centre des monuments nationaux, a souhaité mettre en valeur le patrimoine local en y présentant ces œuvres uniques datant du Moyen âge à la croisée d’objets d’art plus contemporains. C’est dans ce contexte artistique que les visiteurs pourront découvrir près de 200 trésors historiques encore jamais vu du grand public.

Trois années de travail

L’organisation de cette exposition a demandé près de trois ans de travail. Elle présente des œuvres issues de collections d’artistes professionnels et de collections privées : 78 prêteurs, publics et privés, ont fourni des pièces. « Le travail d’inventaire sur le mobilier, mené depuis plus de trente ans par la Conservation des antiquités et objets d’art de la Manche, nous avait permis de mesurer la richesse et de la diversité des objets d’art en métal », expliquent Brigitte Galbrun et Elisabeth Marie, conservatrices déléguées des antiquités et objets d’art de la Manche, à l’origine de l’exposition. Encore fallait-il sélectionner et réunir tous ces objets, « chercher ceux qui peuvent manquer, lister ceux qui ont besoin de restauration » puis « organiser le transfert, l’emballage, l’hélitreuillage, l’étiquetage, la mise en place des vitrines et la scénographie».

Un patrimoine méconnu

« Cette exposition est exceptionnelle dans la mesure où elle met en valeur un pan patrimonial méconnu du territoire et qu’elle met la lumière sur les artistes, artisans et créateurs œuvrant dans ce domaine » souligne Brigitte Galbrun. Claire Cachelou, bijoutière-joaillière d’Evreux, a extrait de son atelier une pièce unique, inspirée de la croix-reliquaire du Valasse. Le nom de son œuvre, « Inspiration », renvoie à la fois à cet héritage historique et « au besoin d’inspirer et de souffler pour créer, de prendre son temps. » Quatre autres artistes sont conviés aux côtés de Claire Cachelou, à savoir Yannecc Thomas, sculpteur et plasticien, Marc Dupard, la société Chaudrolux et le soudeur sculpteur et peintre Fabien Levebre. « Le travail du métal, c’est quelque chose de vivant, toujours d’actualité » affirme la conservatrice Brigitte Galbrun.

Autour de l’exposition

Le Département de la Manche édite un ouvrage spécialement pour l’occasion : Merveilles d’or et d’argent. Au fil des 160 pages, on découvre l’art du métal et les œuvres présentées dans l’exposition accompagnées de leur histoire et de leurs fiches explicatives. Visites guidées, conférences et animations familles sur réservation.

Plus d’informations ici.

Clémence Hurel

Place de la République à Caen : de l’archéologie préventive pour mieux connaître sa ville

Des fouilles archéologiques préventives ont commencé depuis septembre 2021 sur la place de la République à Caen avant la construction de la future halle normande. Le sous-sol révèle l’histoire de la ville.

« Au XVIIe siècle, une école de prêtre entoure l’église Notre-Dame de la Gloriette, explique Vincent Hincker, archéologue au service départemental, chargé des fouilles préventives. Ces bâtiments sont confisqués à la révolution, et transformés en Hôtel de ville. Celui-ci sera la cible des bombardements de 1944, alors qu’une partie de la collection du Musée des Beaux-Arts y est encore stocké. Seuls les sous-sols ont survécu. »

Dans l’après-guerre, l’urgence est de reconstruire la ville. Le site est alors contemporain, sans intérêt scientifique, aucun projet de fouille n’a donc été entrepris. Arasé dans les années 50, il devient un parking. « Des parties de collections ont peut-être été récupérées et le site pillé, tout a aussi pu être entièrement détruit par les incendies après le bombardement », rapporte l’un des membres de l’équipe d’archéologues.

Objets usuels et statue de marbre

Avec le temps, ce qu’il pouvait rester de certains vestiges, comme les tableaux par exemple, disparaissent. Le projet archéologique est lancé en 2021 avec le besoin de reconstruire à cet emplacement. Le but de la fouille ne s’arrête pas aux objets d’arts, « l’objectif est de retrouver des éléments perdus de ces collections, du mobilier dans les caves, d’avoir un plan plus précis et actualisé, et de valoriser le patrimoine », poursuit Vincent Hincker. Les archéologues s’intéressent à l’histoire du site depuis son utilisation pour l’élevage bovin jusqu’au XVIIe siècle à la construction successive des bâtiments.

Des artefacts ont été retrouvés : des objets usuels (bouteilles, seau, pelle), mais aussi des objets artistiques -fragments de vases asiatiques et précolombiens ainsi que des parties d’une statue en marbre – qui provenaient des collections du musée des Beaux-Arts. Des « restes de boucheries ont aussi été mis à jour lors des sondages » datant d’avant les constructions.

Les objets retrouvés seront analysés et étudiés par des spécialistes ; le tout fera l’objet d’une conclusion du rapport de fouilles. « Ces recherches permettront d’approfondir nos connaissances et de corriger les erreurs qu’il y avait sur les documents d’archives », comme comprendre l’évolution architecturale. Elles serviront par exemple pour les recherches de Christophe Marcheteau sur les collections du musée des Beaux-Arts de Caen ou pour le projet Cadomus (en illustration) du CIREVE, centre de réalité virtuelle de l’Université de Caen, qui construit une modélisation virtuelle de Caen avant-guerre.

Erwan Debon Le Sant

« Fouiller… avant la destruction des vestiges ! »

Entretien avec Vincent Hincker, responsable du service archéologique du département du Calvados

La présence de vestiges sous la place de la République est connue depuis longtemps. Pourquoi décider de fouiller maintenant ?

Cela relève de l’archéologie préventive qui se réalise préalablement à des projets de construction. La France est un des rares pays européens à avoir cette législation qui vise à protéger le patrimoine par l’étude. On confie aux archéologues le rôle d’observer et de noter, de dessiner et d’enregistrer tous les vestiges archéologiques qui, de toute manière, vont être détruits par un projet d’aménagement. C’est le cas ici puisque la ville a prévu d’aménager une halle gourmande et un restaurant et donc comme les travaux devraient débuter dans un horizon proche, notre but est d’intervenir le plus longtemps possible en avance pour ne pas les bloquer.

Combien de temps devrait durer le chantier ?

Le principe de l’archéologie préventive est d’avoir une première phase de sondages, qui pour ce site ont eu lieu en 2017. C’est ce qui nous permet de calibrer la fouille archéologique (…), on a peu de surprise en terme de volume global donc on sait que la fouille va durer quatre mois ferme, qu’on ne dépassera pas.

Rencontrez vous des difficultés, des contraintes particulières ?

La principale contrainte est que ce site est en contexte urbain, en cœur de ville. C’est donc la contrainte spatiale. Nous avons des montagnes de déblais sur le site et il faut qu’on gère les bascules de terre. Nous sommes aussi sur un terrain polémique, puisque le projet d’aménagement est sujet à un débat politique. Nous avons eu la chance de ne pas avoir été pris à parti, mais cela reste présent et nous en tenons compte.

« Un chantier sur un terrain polémique »

Vincent Hinckler

Quelles sont vos attentes ? Qu’espérez vous trouver ?

Les sondages de 2017 ont permis aux archéologues de dégager trois objectifs. Premièrement, étudier les niveaux de marais, dans lesquels se piègent les pollens et autres restes organiques qui nous renseignent sur l’histoire du paysage depuis les temps les plus anciens. Ensuite, étudier l’intégration de cet espace dans la ville au XVIe siècle. À l’époque, on a artificialisé les sols et remonté le niveau de la place avec des remblais, puis concédé le terrain à une communauté religieuse. Nous étudions donc comment ont été construits les différents bâtiments qui vont aboutir à cet ensemble architectural que l’on a juste avant la seconde guerre mondiale, qui est le cœur de la ville. On y trouve l’hôtel de ville, la bibliothèque municipale, la salle de spectacle, l’école des beaux arts, le conservatoire, le commissariat central et le musée des beaux arts.Vérifier s’il subsiste dans les caves une partie des collections ayant subi les bombardements des 7 juin et 7 juillet 1944, et notamment une partie des collections du musée des beaux arts qui est pour le moment considérée comme perdue.

« Les caves ont été visitées et vidées après les bombardements »

Qu’avez vous déjà trouvé ?

Nous avons découvert que les caves avaient bel et bien été visitées et vidées après les bombardements, ce que tout le monde ignorait. Cependant dans les remblais et les déblais liés à la destruction des murs, nous avons trouvé des fragments de sculpture, un socle de statue, qui correspondent aux collections du musée des beaux arts. Nous avons également trouvé énormément de fragments de céramiques asiatiques.

Comment s’organisera la restauration des vestiges ? Et leur conservation ?

Les vestiges immobiliers n’ont pas vocation à être conservés, tout le terrain va être remblayé au niveau zéro tel qu’il l’était auparavant. La fouille montre d’ailleurs qu’il est impossible de restaurer ces murs car ils sont très altérés et baignent dans l’eau depuis près de 70 ans. Il faudrait engager des frais considérables pour les conserver, des frais d’investissements, mais également d’entretien, ce qui serait très onéreux sur la durée. En ce qui concerne les vestiges mobiliers, la loi française stipule que ce qui relève de la conservation préventive (conserver le mobilier avant sa restauration) est de la compétence des archéologues qui fouillent. La restauration relève du propriétaire, ici la ville de Caen.

Maelle Langin

La pêche en mer de la Manche et aux îles Anglo-Normande, un roman fleuve.

Depuis le Brexit, tout a changé et presque rien. Mais en Normandie et chez nos voisins les Bretons, la question qui inquiète tout le monde est celle de la pêche. On récapitule.

D’abord, il faut garder à l’esprit que la mer de la Manche est une des régions les plus poissonneuses du monde avec les îles Féroé et les eaux de Norvège (ils font partie de la zone de « l’Atlantique Nord » que vous pouvez voir chez le poissonnier). La France est le cinquième pays européen en terme de consommation de poisson avec son honorable 35 kilos par an et par personne alors que le Royaume- Uni, consommant 20,5 kg de poisson, en est un des plus gros pêcheurs. Cela grince donc des dents chez les pêcheurs de chaque rive et même ceux du milieu, mais pour des raisons différentes. Quand chez les Britanniques et insulaires le principal problème revient au débarquement et à l’exportation des produits, chez les pêcheurs de l’Hexagone, le Graal dont la quête est interminable c’est la fameuse licence provisoire, grand enjeux de débats au moment de l’accord.

Des permis très convoités

Du côté des pêcheurs français et de l’Union Européenne, ce sont plus de 650 millions d’euros de produits qui sont en jeu et cela représente 60 à 70 % du chiffre d’affaire de la pêche en Europe par an. Ces licences, ou plutôt leur absence, coûte littéralement très cher. La Ministre de la Mer Annick Girardin a proposé un plan d’indemnisation pour les pêcheurs victimes du retard des licences. Cependant, pour plusieurs pêcheurs que nous avons interrogés cela « ne résout pas le problème de fond » de l’obtention des fameuses licences car, à terme, « ça reste notre boulot, on fait ça parce qu’on aime pêcher » nous a confié un équipage qui souhaite rester anonyme. Ces permis qui valent si cher, seulement 220 en ont été délivrés alors que l’accord en prévoyait 380 pour la France.

Plusieurs types de licences peuvent être délivrées par le Royaume-Uni, chacune correspondant à une zone de pêche allant de 200 milles nautiques (environ 370 000 km) à 6 milles (11 000 km) des côtes britanniques. Dans la majorité des cas les licences pour la zone la plus éloignée de la côte anglaise (12 à 200 milles) n’ont pas été très dures à décrocher pour les navires. Ce sont celles pour la zone plus côtière qui posent problème. Si les premières ont été délivrées au 21 janvier 2021, soit avec trois semaines de retard, certains équipages les attendent toujours. Cette zone côtière est un sujet beaucoup plus sensible, comme le précisait Jean-Luc Hall, directeur du comité national des pêches maritimes pour Le Parisien « ces eaux poissonneuses sont intéressantes parce qu’il y a des espèces sous quota […] et [d’autres espèces] à forte valeur marchande ».

« La bonne foi n’est pas du côté britannique. »

Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur

« C’est frustrant parce que la France a donné tout de suite les permis aux Anglais, on les voit pêcher chez nous depuis janvier », poursuit l’équipage. À ce sujet, Michel Barnier, ancien négociateur français sur le Brexit, qualifie cette attitude de « flibusterie » tandis que le Commissaire Européen au Marché Intérieur estime que « la bonne foi n’est pas du côté britannique ». Londres refuse donc d’entériner les conditions de son accord avec l’UE. L’accord stipulait bien de manière explicite que le Royaume-Uni se devait de garantir l’accès de ses eaux pendant « une période transitoire de cinq ans et demi » en échange de l’obtention par les pêcheurs européens de ladite licence. Et comme si la situation n’était pas déjà assez compliquée, récemment les îles Anglo-Normandes ont ajouté leur grain de sel.

L’exception anglo-normande

Les zones maritimes de Jersey et Guernesey sont devenus le territoire d’une véritable « guerre froide ». Les îles Anglo-Normandes ont toujours bénéficié d’un statut spécifique au regard de la loi britannique et de la coutume normande ; l’une leur garantissant un statut semi-autonome, avec notamment leur propre monnaie, l’autre en traitant des questions de la pêche et du tourisme directement avec le gouvernement de l’île.

Jersey et Guernesey en tant que baillis ne font en effet pas partie du Royaume-Uni, mais en dépendent simplement pour les questions de politique extérieure. Lors du vote du Brexit, les Jersiais et Guernesiais n’ont pas eu leur mot à dire, mais en subissent toutes les conséquences. Par exemple, l’abrogation au 31 décembre 2020 du traité de la baie de Granville, qui garantissait depuis 2000 la circulation des bateaux entre les îles et le continent. 356 bateaux qui bénéficiaient de ce traité sont maintenant immobilisés. Pour les rares qui ont obtenus une autorisation (41 sur 55 dans le cas des navires de plus de 12m et 167 sur 510 pour ceux de mois de 12m) les restrictions paraissent plus farfelues les unes que les autres : limitations de zones de pêche précises, pêche légale uniquement quelques jours par an ou encore sélectivité à une espèce de poisson ou de fruit de mer. « Ça n’a aucun sens, comment on pourrait empêcher tel ou tel poisson de rentrer dans le filet ou de mordre à l’hameçon, c’est pas réaliste », remarque un pêcheur.

Des moyens de pression sur les pêcheurs britanniques

La France dispose cependant de moyens de pression pour faire plier le Royaume-Uni et le pousser à enfin délivrer ces permis. Car l’accord autorise une des parties à prendre des mesures « de rétorsion » si jamais les conditions n’étaient pas respectées. Les mesures de rétorsion s’accumulent contre les britanniques : renforcement des contrôles douaniers, verbalisations de bâteaux, augmentation des droits de douanes et interdiction de débarquement de produits de la pêche britanniques. Cette dernière mesure a été perçue de manière particulièrement hostile à Jersey où la pêche tient une place importante dans l’économie de l’île : les pêcheurs ont perdu 80% de leurs débouchés. Certains professionnels tentent également d’empêcher le débarquement de leurs collègues britanniques à Granville, Saint-Malo, Saint-Brieuc.

Le gouvernement britannique rétorque en expliquant avoir accordé 98 % des permis de pêche demandés. Ce qui est vrai mais à l’échelle européenne et non française. Et les pêcheurs français sont les moins bien servis…

Inès Mabout-Giorgi