Un demi-siècle les sépare. L’une a décroché le portrait du président de la République, l’autre accroche tous les samedis matins ses banderoles dans les rues de Granville après avoir passé sa vie à se mobiliser contre les armes et les dangers du nucléaire. Lucie Auvray, 42 ans, et Serge Levillayer, 90 ans, sont deux militants pour le vivant installés dans la région de Granville. Action symbolique, désobéissance civile, opposition et construction… Grand-Format les a écoutés discuter sur leur engagement le temps d’une après-midi.

Ils pourraient être de la même famille, avec leurs silhouettes minces de gens aimant le dehors et la frugalité. A regarder ces deux-là avancer dans l’herbe d’un chemin de la ferme du Bois-Landelles à Hudimesnil, près de Granville, un jour d’octobre, on perçoit ce qui les unit alors que 48 ans les séparent. Lucie Auvray et Serge Levillayer ne voient pas l’action militante exactement de la même façon, mais ils s’y engagent avec la même rigueur. Assumant les risques de la désobéissance civile non violente mais prêts à se défendre pour ce qui apparaîtrait à d’autres un détail.

Prêts au procès mais soucieux de justice

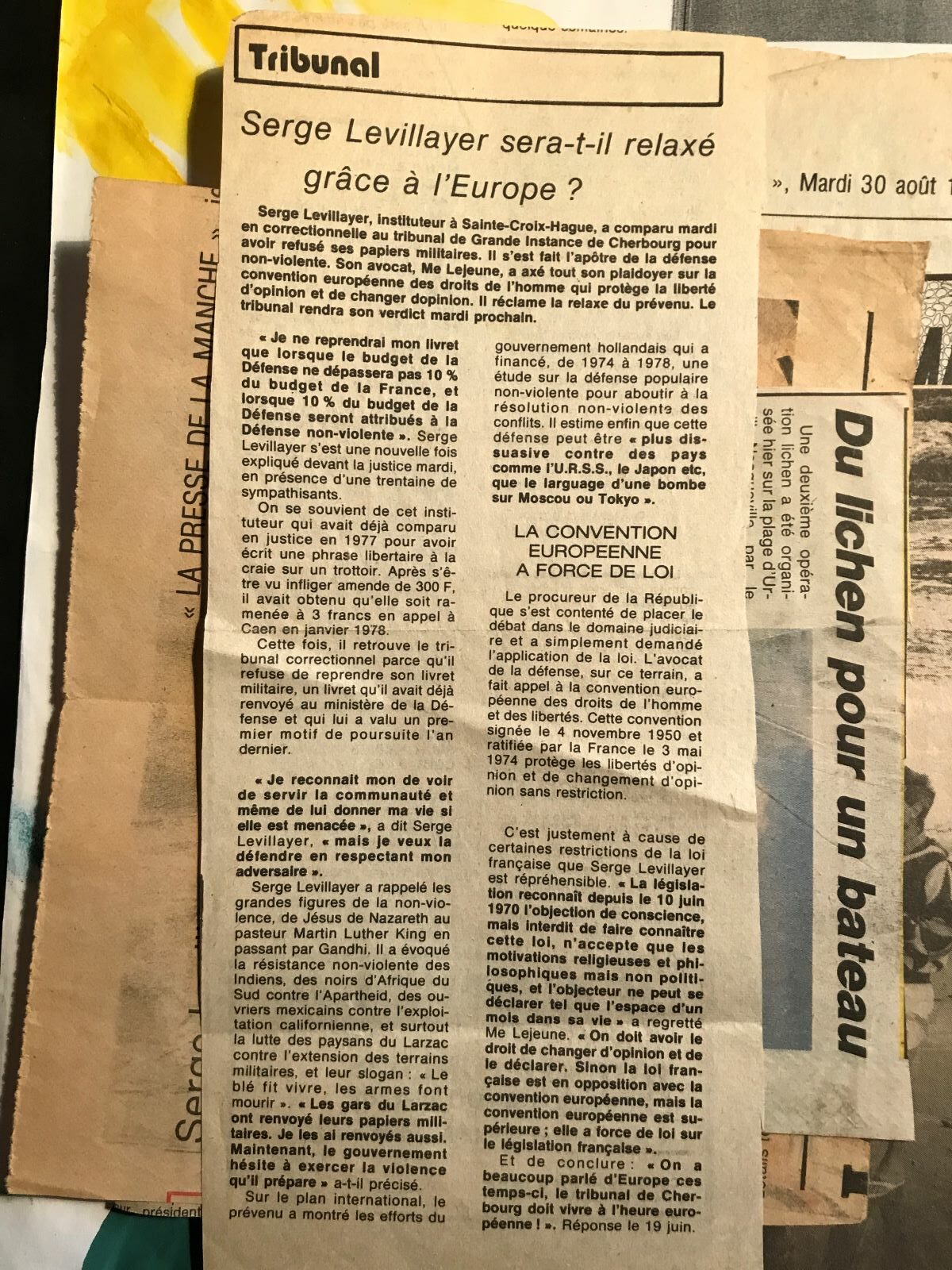

Ainsi Serge devant la justice, en 1978 : après deux ans de procédure, il pousse jusqu’à la cour de cassation, refusant de payer le franc symbolique auquel l’a condamné le tribunal : « Je n’étais pas coupable », argue-t-il devant la presse nationale intriguée par cet instituteur poursuivi pour une phrase inscrite à la craie devant son école. Il faut dire que la citation, de Jean Rostand, vise l’arme nucléaire, et qu’elle a été faite à 15 km de l’Arsenal de Cherbourg, à Beaumont-Hague où l’usine de retraitement des déchets radioactifs vient d’être implantée :

« Accepter l’arme atomique, c’est se rendre complice par négligence ou passivité du plus abominable forfait que l’Homme ait jamais prémédité contre l’Homme. »

En récitant la phrase, Serge explique à Lucie : « C’était terrible de voir ces parents sympas avec qui je discutais autogestion travailler en même temps chez Amiot à fabriquer des armes ou à la Cogema1 ! »

En janvier 2024, dans une affaire de justice également, c’est Lucie qui obtient satisfaction auprès du tribunal de Coutances. Soit, elle avait été condamnée à payer un euro symbolique pour avoir décroché le portrait d’Emmanuel Macron à la mairie de La Haye-Pesnel le 11 mars 2020. Mais elle était poursuivie à nouveau pour avoir refusé ensuite un prélèvement ADN. « Le prélèvement ADN est autorisé en cas d’infractions sexuelles, d’atteintes aux personnes ou d’atteintes aux biens, y recourir revient à criminaliser les militants climatiques, avait-elle justifié auprès d’Ouest-France. Être fichée pour avoir décroché un portrait à 9,90 € est disproportionné. »

« Activiste pour la vie »

C’est ce décrochage mené pour dénoncer l’inaction climatique du gouvernement qui a rapproché pour de bon Lucie et Serge. Il a fait partie des trois militants convoqués à la gendarmerie, mais sans être traduit en justice. « Heureusement car j’avais promis à ma femme d’éviter tout nouveau procès, c’est pourquoi j’étais resté devant la mairie ». A 90 ans tout juste passés, il jubile au souvenir de la réunion « où les jeunes m’avaient parlé de ce projet, j’allais pouvoir participer à nouveau à une action collective non violente, à côté de chez moi », se souvient-il. C’est que ça lui manque, à lui l’« activist for life ».

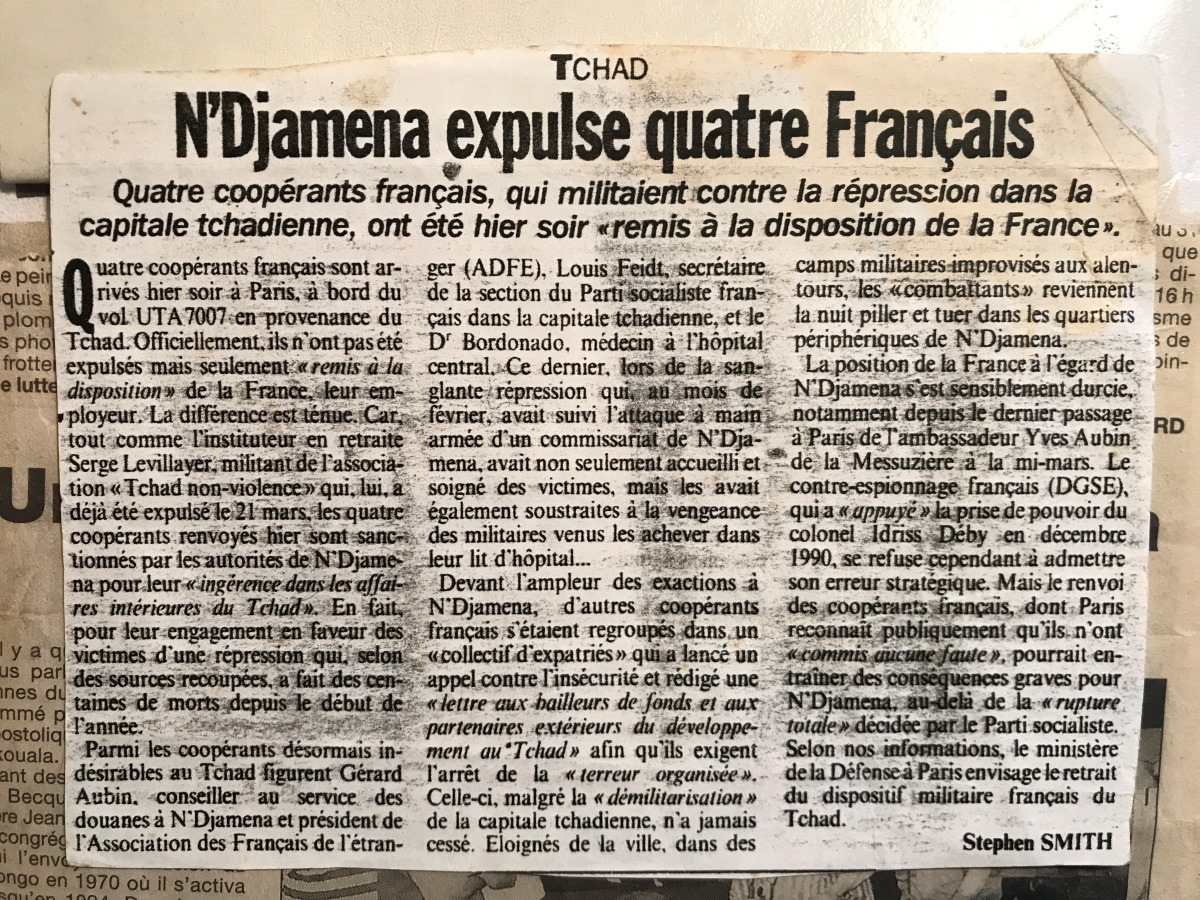

Il le dit en anglais, avec la même ambiguïté qu’en français : Est-ce pour défendre « la vie » qu’il a marché des milliers de kilomètres durant 40 ans, jusqu’au Larzac, à Moscou ou en Ecosse selon qu’il fallait défendre les paysans, la paix ou l’énergie non nucléaire ? Ou parce qu’il est activiste « à vie », osant dénoncer à 24 ans l’usage du napalm en Algérie, militant pour la non-violence au point de se faire expulser du Tchad dans les années 1990, adepte du jeûne d’interpellation depuis 50 ans, seul dans les années 1980 devant l’Arsenal de Cherbourg ou en groupe devant le ministère des Armées et à Taverny avec Théodore Monod et Solange Fernex ?

Grève de l’école

Quand, en mars 2020, Lucie lui propose le décrochage avec le mouvement écologiste Extinction Rebellion, Serge a déjà identifié la jeune femme. « Je t’avais vue dans le journal, quand tu avais fait ta grève du climat à l’école, c’était formidable », s’exclame-t-il, avec un geste enthousiaste. « Je t’avais trouvée très gonflée de mettre ainsi en accord tes convictions et le cours de ta vie. » En février 2019, à 37 ans, Lucie Auvray annonce à ses élèves, à leurs parents et à l’administration qu’elle ne fera plus cours et qu’elle rejoint Appel des enseignants pour la planète. L’urgence climatique et environnementale vide de son sens l’enseignement qu’elle délivre avec passion depuis 10 ans. « L’école, comme la société, devient un lieu de distorsion des connaissances, explique-t-elle dans une tribune parue le jour de la première grève mondiale pour le climat. On soulève les problèmes en refusant de remettre en cause notre société. Comment tenir une position d’enseignant quand on doit à la fois montrer aux enfants (sans pleurer) que toutes les petites bébêtes sur lesquelles ils adorent faire des exposés sont en voie de disparition, leur expliquer qu’ils ne peuvent pas aller en récré car il y a trop de pollution et enseigner les progrès de l’industrie ? »

« Il y a un moment, ce que l’on sait passe de la tête au cœur, et on ne peut plus continuer »

Elle se souvient de sa décision, mûrie avec son compagnon, un éleveur bio : « On venait d’avoir notre deuxième petite, j’avais lu Pablo Servigne… Il y a un moment, ce que l’on sait passe de la tête au cœur, et on ne peut plus continuer », explique-t-elle, reprenant la formule employée par des climatologues désespérés de la catastrophe à venir. Depuis, elle s’est investie dans la ferme, développant le maraîchage bio, passant un coup de main auprès des animaux, cuisinant des conserves de légumes pour les amateurs du marché à la ferme du vendredi, et animant volontiers les activités de l’ association Ouvre ta ferme menées dans une grande yourte.

« Faire sa part »

Elle aussi avait repéré Serge dans Granville, admirant la « constance » du vieil homme : depuis 20 ans, il descend en ville chaque samedi matin avec ses banderoles faites maison alertant sur les risques mortifères des ventes d’armes, du nucléaire, et désormais de l’inconscience climatique. Et les accroche sous le nez des passants plus affairés à rejoindre le marché. « T’es vraiment le roi de l’affichage », lui lance Lucie, avec ce sourire chaleureux qui marque deux grands sillons dans ses joues. Sous la crinière blanche, les traits tannés de Serge s’épanouissent sous le compliment. Encouragé, il raconte cet épisode récent : « C’était le trail de Granville, j’avais dessiné à l’argile blanche, par terre, le signe du Soulèvement de la terre et dénoncé la banque sponsor. Les policiers m’ont embarqué mais ne savaient pas quoi faire de moi alors ils m’ont emmené à l’hôpital pour un examen psychiatrique. On m’a trouvé parfaitement sain d’esprit ! »

Il sait pourquoi il s’engage, se voyant comme un témoin au sens chrétien du terme, pour interpeller. « Je fais ma part, comme Jésus a fait la sienne. »

Mais il ne sait pas pourquoi il a été de tous les combats, jusqu’à celui des radios pirates « qu’on accueillait dans notre grenier dans le Cotentin, avec Françoise, ma femme, qui cuisinait pour tout le monde ». Il attribue ça à ses gènes « d’emmerdeur ». Rigolard, il évoque ses années pourtant terribles à l’internat de l’Institut d’Avranches, où la lecture de Nietzsche l’encourageait à tenir tête, et où mener le chahut permettait sûrement de tenir le coup moralement.

Du grave au drôle

Est-ce l’époque et la menace climatique ? On entend plus d’urgence à peser sur le réel chez Lucie Auvray. « Il faut agir, répète-t-elle. Empêcher les destructions là où elles se font. Les actions symboliques, je n’en fais plus, ça ne marche pas, cette sorte de pensée magique. » Serge l’écoute, attentif, et acquiesce : « C’est vrai que ta génération est beaucoup plus instruite des réalités économiques et politiques, nous, on planait beaucoup plus. »

« Les actions symboliques, je n’en fais plus, ça ne marche pas, cette sorte de pensée magique. »

Si les raisons de leur engagement sont graves, il y a de la fronde potache dans leurs actions. Ils évoquent, hilares, leur dernière action commune, au Mont Saint-Michel, lors de la visite du président de la République – encore lui – le 5 juin 2023. « On voulait écrire dans le sable, au pied du Mont, « Révolution sociale et écologique », pour que ça se voie sur les images aux infos. On avait traversé la baie de notre côté, à pied, avec nos râteaux. A peine on avait commencé de tracer les lettres que la cavalerie arrive », explique Serge. « Alors on est allés dans l’eau et ils ont dû nous suivre », s’amuse Lucie. Ils étaient trempés ! Nous aussi mais nous on était en short ! En tout cas ça a fait une belle petite scène pour les touristes, le président et le maire d’Avranches, et ces quelques militants avec le double de flics autour… Remarque pour les Chinois ça ne les changeait pas ! »

Le goût de la terre

Tous deux ex-instituteurs, ils ont aussi en commun le goût de la terre. Version activiste, là aussi : avec la foi de L’homme qui plantait des arbres, le personnage de Jean Giono, Serge Levillayer ne se contente pas de cultiver son potager. Il recueille les graines de ses fleurs avec méthode, les consignant par 20 ou 50 dans des petits sachets qu’il distribue lors des manifestations ou qu’il emporte dans les sacoches de son vélo pour ensemencer lui-même les trottoirs ou les murs de la ville.

Quant à Lucie, elle rappelle : « On a toujours dépendu du sol, et on en dépendra toujours. Et on ne restaurera pas l’environnement si on ne réinstalle pas des millions de paysans.» Celle qui voulait être maîtresse d’école depuis ses 5 ans, inspirée par le modèle de sa grand-mère, revient à la terre, le milieu de ses parents. « J’en ai toujours eu besoin, ça et du silence qu’il y avait chez moi : le chemin pour arriver à la ferme nous mettait à un kilomètre de la route. J’ai retrouvé ça au Bois-Landelles, le silence de la nature qu’on peut aussi trouver à Chausey. »

Ici, depuis 2019, elle s’est formée et a renoué avec le maraîchage auquel elle s’était déjà un peu initiée après ses études : « La terre m’avait manquée après trois ans de fac à Caen puis Almeria, en Espagne, alors j’avais bossé dans une ferme près de Granville, dans une autre en Allemagne… C’est à ce moment que je me suis politisée. Et j’ai surtout fait le grand voyage de ma vie, six mois en Amérique centrale », raconte-t-elle. Partie pour aider dans des orphelinats du Mexique, elle se retrouve observatrice des droits de l’homme dans une communauté zapatiste au Chiapas et y affermit sa vision politique : la nécessité vitale de résister « contre l’exploitation des humains et du vivant ».

Replanter plutôt que consommer

Attachée à faire comprendre cet état d’esprit, elle livre une anecdote : « Le sous-commandant Marcos a dit que si on donne une pomme à un homme, il la mangera, mais que si on la donne à un zapatiste, il la plantera. Mais on retrouve cette vision du monde ailleurs », sourit-elle. Je l’ai vérifié au Honduras, quand j’ai donné une noisette que j’avais dans ma trousse à un ami. Mais plutôt que la goûter, il a préféré la planter. Et encore à mon retour en France : j’avais rapporté une sorte de radis de là-bas à un copain maraîcher, je lui dis goûte, et il m’a dit non, je vais le planter ! » Cette cohérence la réconforte.

Elle est aussi prolixe sur le sujet que Serge quand il évoque ses années en Algérie ou au Tchad. Ces expériences ailleurs ont fondé leur engagement. Contre les armes et le racisme pour lui, pour une agriculture nourricière et autonome pour elle.

« Moi aussi j’ai besoin de cet équilibre, agir, retourner la terre, bouturer des fleurs pour les voisins, ça permet de discuter avec tout le quartier »

Le sens de son engagement, « c’est ici », résume-t-elle alors qu’elle présente en détail la ferme où elle vit depuis 2009, dans ses différentes activités, assumées aujourd’hui par six exploitants différents, sur 60 ha. Serge n’en perd pas une miette, passant la tête au dessus de la sole du four romain, questionnant sur la traite, ou suivant la jeune femme auprès des cochons de Bayeux élevés en plein air. « Moi aussi j’ai besoin de cet équilibre, agir, retourner la terre, bouturer des fleurs pour les voisins, ça permet de discuter avec tout le quartier », remarque-t-il. « Oui, opine Lucie, il faut marcher sur ses deux jambes, opposition et construction, comme on dit à la Conf (Confédération paysanne, NDLR). Ça fait tellement de bien, de faire le jardin en écoutant les oiseaux, de cuisiner… on cogite moins. »

Car, si Serge assure qu’il « ne désespère pas », le regard sombre de Lucie dit autre chose de ses pensées. Avant de retrouver une étincelle de dérision : « On pourrait vendre le militantisme comme un parcours d’aventure, riche en sports et en émotions, très cool, et même marrant, tant qu’on ne finit pas en garde à vue ! » Serge éclate de rire et lève les mains, le visage heureux.