En 1944, Bernard Goupil a 39 ans, une femme et cinq enfants. Assureur à Caen, il devient membre de la Défense Passive chargée de la protection des civils pendant la guerre, sillonnant, à pied ou à vélo, les quartiers qui disparaissent sous les bombes. Mais Bernard est aussi passionné de photographies et dès les premiers jours de la libération, il décide de fixer sur la pellicule noir et blanc, la ville qui s’extrait de ses ruines pour se reconstruire. Ses enfants, puis ses petits-enfants, ont soigneusement conservé ce trésor, qu’ils partagent aujourd’hui avec Grand Format. Une collection et une histoire intime, prise dans la grande histoire.

Le 6 juin 1944, peu avant 2 heures du matin, Bernard Goupil monte au deuxième étage de sa maison, rue des Cordes à Caen et découvre le ciel embrasé. « Cette fois, je crois que ça devient sérieux, ils débarquent ! », dit-il à sa femme, Lily. Mais les sirènes d’alarme, qui lui donneront l’ordre de rejoindre son poste à la Défense passive, n’ont pas encore retenti. Avec le jour, la rumeur gonfle dans le quartier. Bernard envoie sa femme et ses enfants se réfugier dans la tranchée abri du jardin et rejoint le poste sanitaire n°1 rue des Carmes, dans l’ancien pensionnat Saint-Jean.

La matinée se déroule dans un calme angoissant ; les grondements venus de la côte s’atténuent ; les avions de reconnaissance alliés se font plus rares. On cherche à avoir des informations. Vers midi, le chef de poste décide d’établir un tour pour permettre à chaque volontaire de rentrer chez soi afin d’y prendre un rapide repas. « Je suis réconforté par le calme apparent des miens, raconte Bernard Goupil dans ses mémoires rédigées quelques mois après la guerre. Nous nous mettons à table mais l’appétit ne brille guère. L’anxiété marque les visages. » C’est alors qu’un vrombissement puissant se fait entendre. « Des bombardiers viennent sur nous ! » Suivent des explosions terrifiantes. « Notre petite salle à manger vacille, le lustre tombe sur la table, la porte d’entrée de la maison est arrachée sous l’effet du souffle. Les immeubles voisins sont couchés par les bombes. Tout autour de nous, ce n’est que violence et bruits infernaux. Surpris par la soudaineté du bombardement, nous sommes comme anéantis. Notre petite Marie-Noëlle crie de frayeur, les trois grands restent silencieux. » Le petit Jacques, couché à l’étage, est resté profondément endormi.

Dehors, un épais nuage de fumée et de poussière recouvre la ville. une odeur sinistre s’es répandue dans l’air et déjà, une nouvelle vague de bombardiers approche. Bernard dit aux siens d’aller se réfugier dans la caverne du fond du potager de son beau-père, vestige des anciennes carrières Saint-Gilles de Caen et rejoint son poste. Sur le trajet, il découvre la ville où nombre d’immeubles sont déjà éventrés. Au poste de secours sont arrivés les premiers blessés. Les plus graves d’entre eux, ceux qui ne pourront pas êtres soignés sur place, sont envoyés vers le couvent du Bon Sauveur, rue Caponière, transformé en hôpital de la Défense Passive. Bernard est chargé d’identifier les cadavres. « Il me faut alors découvrir les têtes, quelquefois affreusement mutilées, avec ces visages tout couverts de terre et de sang. Malgré moi je songe que, parmi ces victimes, pourrait apparaitre le visage d’un être cher, d’un ami (…)

« J’éprouve un sentiment d’indignation devant ce massacre dont je ne m’explique pas les raisons d’ordre militaire. »

Toute la journée, les attaques continuent, avec de très courts répits. Les équipes de la Défense Passive tentent de traverser les décombres pour sauver le plus de gens. « Quel bouleversement de notre vie en quelques heures ! Hier encore je traversais à bicyclette une campagne calme et verdoyante et me voici au milieu des morts que l’on apporte par dizaines. » Le soir approche et les Caennais s’interrogent : les alliés n’ont-ils pas obtenu les résultats recherchés par ces « sauvages bombardements « ? Tous espéraient que la ville serait prise quelques heures après le Débarquement.

Bernard s’assoupit sur une chaise du poste. La rue Saint-Jean et les rues alentour s’embrasent. Bientôt le poste de secours est lui-même au coeur des bombardements. « Nous sommes là une quarantaine, agents de la Défense Passive, médecins, infirmier-es, secouristes, quelques blessés, accrochant notre espoir à la solidité de ce vieux bâtiment. » Dans la rue des Carmes, il ne reste debout que quelques façades des vieux hôtels des XVIIe et XVIIIe siècle. Face au poste de secours, la clinique de la Miséricorde est entièrement détruite. « Nous nous rendons compte par quelle chance inouïe nous avons échappé à la mort, mes camarades et moi, au milieu d’un tel champ de destruction. » Le poste sanitaire n°1 est devenu inopérant. L’équipe se replie vers le poste n°2 de la place Blot, près du jardin des plantes.

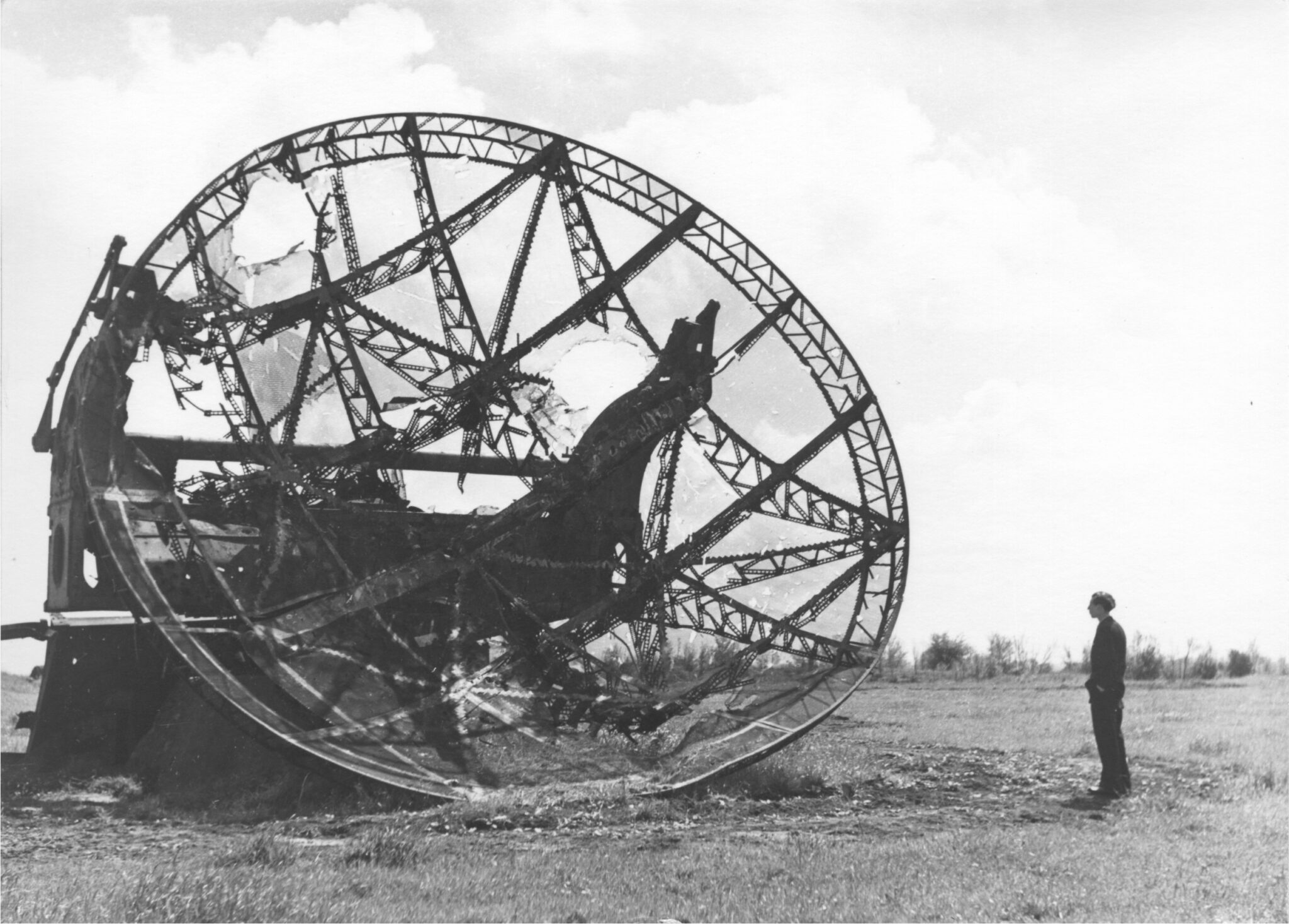

Photographies de Bernard Goupil, extrait de l’album des « ruines de Caen ». Après son décès, ni cet album ni les négatifs n’ont pu être retrouvés, malgré plusieurs recherches ; il en avait fait une copie pour le Pr. Valla, en remerciement des soins prodigués à sa femme en 1980. Les documents ci-dessous proviennent de cet album.

Les équipes de la Défense Passive parcourent la ville toute la nuit, à la recherche des victimes. Partout, ils croisent des ruines, des immeubles en feu et des visages qu’ils connaissent. Ils tentent de rassurer, promettent d’envoyer les secours. Le jour se lève et Bernard a hâte de retrouver le siens. En haut de la rue de la Délivrande, il croise avec un camarade des Allemands, mitraillette au poing. A la vue des insignes de la Défense Passive et du casque blanc à croix rouge, ils les laissent passer. Vers 6h, Bernard retrouve toute sa famille blottie dans la caverne du potager paternel. Il raconte à tous les « troglodytes » réfugiés ici ce qu’il a vécu cette première nuit de la Libération de Caen. Très vite s’organise le départ. Il faut quitter la ville, se réfugier plus au sud. « Une petite caravane de seize personnes, les miens, ma mère et la famille de Joseph Guibé » se met en route, emportant couvertures, linge et un peu de ravitaillement chargés sur les voitures d’enfants et les bicyclettes. Tandis qu’il les regarde s’éloigner, Bernard retourne vers la ville en feu.

Le 9 juillet 1944, après plus d’un mois de combat, avec l’aide de la résistance, les Alliés parviennent enfin à rentrer dans Caen malgré la masse des décombres et des énormes cratères qui empêchent de circuler. La rive gauche est libérée, mais dix jours seront encore nécessaires avant de délivrer la rive droite. Les bombardements de Caen ont détruit 68 % du volume bâti de la ville. On compte environ 2000 morts civils avant la libération définitive le 20 juillet.

Le 11 août 1944, libéré de ses obligations de la Défense passive, Bernard Goupil part rejoindre sa famille en exode dans l’Orne, près du Merlerault. Il y croisera, avec sa femme, une sentinelle SS qui veut s’emparer de leurs vélos ; ils leur échapperont de peu. Le 5 septembre 1944, la famille revient sur Caen. « Au cours des mois qui vont suivre, nous aurons tant bien que mal à organiser notre existence, dans cette cité au deux tiers détruite, privés d’eau, d’électricité, de gaz.(…), écrit Bernard dans ses mémoires. Mais la chaude atmosphère familiale compensera toutes ces difficultés. »

Bernard a aussi recommencé à photographier la ville et la campagne alentour qui sortent de la guerre : prisonniers allemands chargés de déminer, un radar de la station allemande de Douvres qui résista si longtemps aux alliés, les chars abandonnés sur le champ de bataille de Chambois et les vestiges du Débarquement à Omaha Beach et Asnelles, où malgré tout, la vie reprend son cours.

Extraits du témoignage de Bernard Goupil paru dans « Villes normandes sous les bombes, juin 1944, les Normands témoignent » de Michel Boivin, Gérard Bourdin et Jean Quellien, Presses Universitaires de Caen, 2024. Photographies de Bernard Goupil, collection privée. Merci à la famille Goupil pour ce partage.